取材活動中の報道記者に対して国会議員の公設秘書が性加害を行った事件に関する国家賠償請求訴訟の判決が4月24日、東京地裁で言い渡されました。中村心裁判長は、性暴力について公設秘書の職務執行との関連性を認め、国に対し440万円を支払うよう命じる判決を出しました。原告の女性記者の勝訴です。一方、国会議員の指導監督責任については、認められませんでした。

【事件の概要】

事件は2020年3月に発生。元女性記者は、地域のコロナ対策について地方議員と情報交換をする場に参加し、参加者と飲食しながら情報を取っていた。終了後、参加していた上田清司・参議院議員(元埼玉県知事)の公設秘書だった男性が元女性記者を自宅に送り届ける名目でタクシーに同乗。車の中でわいせつ行為に及び、元女性記者は避難しようと一度下車したが、公設秘書も一緒に降りて、再びわいせつ行為をした。

3日後、公設秘書は元女性記者を「重要な情報を提供する」として飲食店に呼び出して、多量の飲酒をさせた後、ホテルの部屋に連れ込み性暴力をはたらいた。元女性記者は警察に相談し、被害届を提出。警察は捜査を進め、公設秘書を「準強制わいせつ罪」と「準強制性交罪」で書類送検したが、その後公設秘書は自殺し、不起訴になった。これを受けて元女性記者は「公設秘書による職務権限の濫用と、上田議員の監督不行き届きによって起きた性暴力だ」として、2023年3月、国に賠償請求を求める訴訟を起こした。

取材に応じることも職務権限の行使

判決は公設秘書の職務について、「非常に広い裁量がある」とし、性暴力事件が起きた2日間について職務執行にあたるかどうかを検討しました。

判決によると、コロナ対策についての会合に国会議員の代理として出席したことは、「職務執行として行われる行為、または職務の内容と密接に関連し、職務行為に付随して行われる行為ということができる」と規定。会合終了後、タクシーで帰宅する途中で行われた性暴力も「会合と時間的・場所的密接性があるといえるため、職務行為に付随して行われた行為である」とし、職務権限範囲において起きた性暴力だと認めました。

3日後の飲食店への記者の呼び出しも、「客観的には報道関係者への取材対応として行われたものであり、公設秘書としての職務執行の外形を備える行為だった」とし、その後の性的暴行も「時間的・場所的密接性があるといえるため、職務執行の外形を備える行為といえる」と判断しました。

これまで、取材先からの女性記者への性的被害については、プライベートである、女性記者に落ち度があるなど、女性に対する偏見などで矮小化される傾向にありました。取材に応じる行為が公設秘書という特別国家公務員の職務上にあり、公権力行使であると認められたことは、「報道の自由」が守られたということにつながります。

一方で、公設秘書を雇用していた上田議員の指導監督責任については、「具体的な注意義務があったと認めることはできない」と退けました。

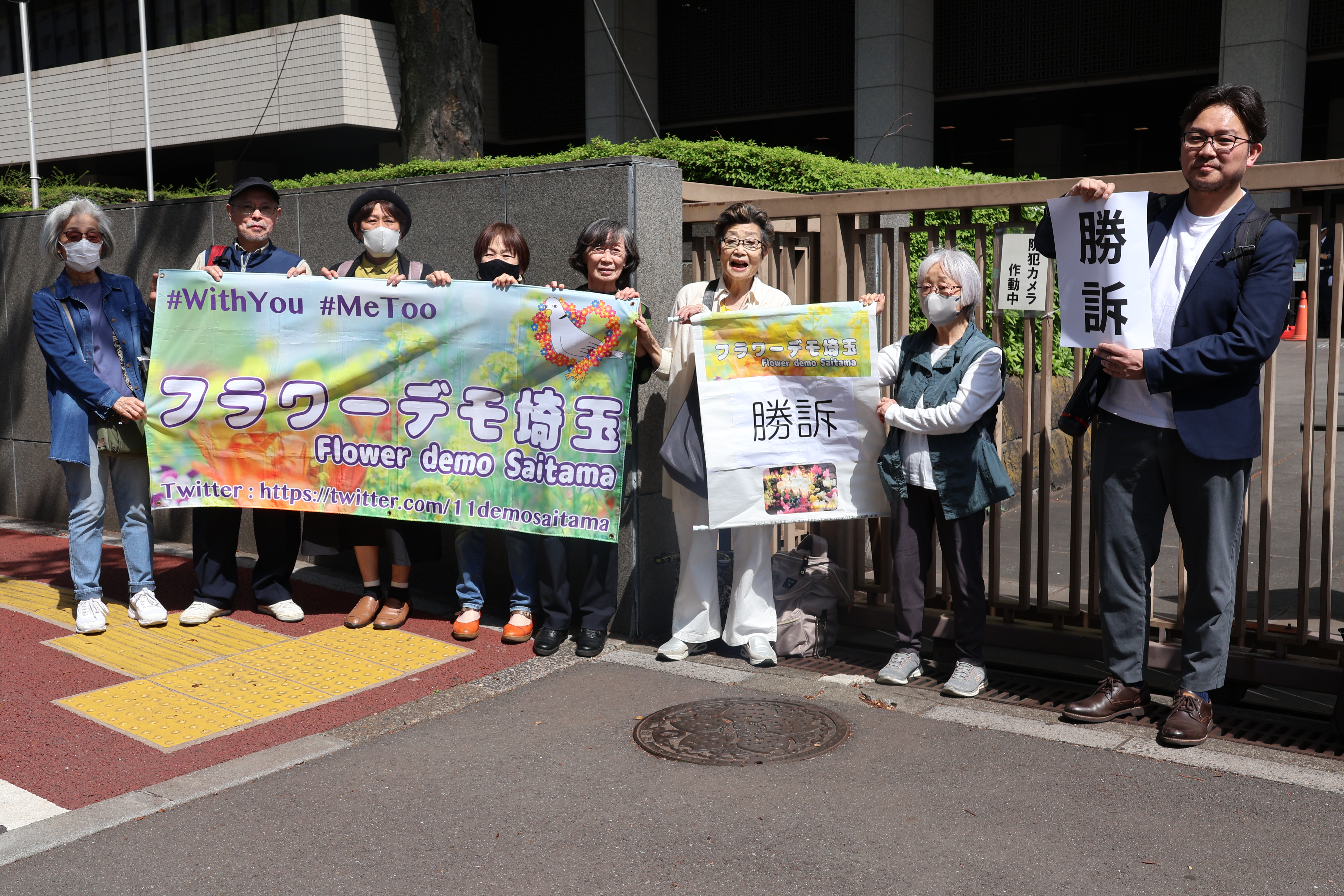

=「国会議員公設秘書による埼玉県報道記者への性暴力事件原告を支える会」提供

「勤務時間外の飲食はプライベート」退ける

被告である国側は、事件は秘書の職務権限の濫用に当たらず、勤務時間外の飲食というプライベートな場で起きたと主張してきました。

一方、原告の女性は秘書の性暴力事件を取り上げた週刊誌報道の後、「不倫関係」「現地妻」などの風説を流され、記者職を外れました。複雑性PTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断され、今も事件のフラッシュバックに苦しんでいます。

「情報」の公共性も問われた

判決を受け、原告女性側の弁護士らが都内で報告集会を開きました。

長谷川悠美弁護士は、公設秘書が自死し、刑事事件の捜査記録も提出されない中で、原告側の主張が全面的に認められたことを評価しました。

「被告の国は、酒席であり職務執行性がないと主張していましたが、裁判所は職務執行性ありと判断した。飲食を伴う場所だから職務の範囲内ではないということはない。政治家から具体的に指示がなくても、一般的外形的に報道関係者から取材を受けることは秘書業務だという判断をした。さらに移動したところで性暴力が行われたとしても、場所的に密接性があり職務の範囲内とした。当然の判断だが、これまで当然のところが認められてこなかったから意義のある判断だと思う」

=「国会議員公設秘書による埼玉県報道記者への性暴力事件原告を支える会」提供

中野麻美弁護士は「判決文には書かれていないが、記者と公設秘書の間でやりとりされる“情報”が公共材であり、民主主義の基本だということが裁判官に受け入れられた。取材の自由、報道の自由、それに対する暴力を有機的に捉えており、民主主義のあり方を判決を通じて痛感させられた」と話しました。

さらに「私たちは公設秘書の自死により原告が二次被害を受けたことを主張してきた。自死をせず、公人として説明責任を尽くすべきだった。自死するとその責任がなかったようになり、マジョリティが持っている差別的な見方が重なって、女性は被害者でなくなってしまう。そういう構造に対し、秘書はあまりに無責任だった」とし、上田事務所の監督責任が認められなかったことは「不当」としました。

=「国会議員公設秘書による埼玉県報道記者への性暴力事件原告を支える会」提供

国の主張は「今さら」というものばかり

角田由紀子弁護士は「国の主張は今さら、というものばかり。一般人はみなおかしいと思っている。女性が抵抗しなかったから同意があったという主張もあった。責任逃れとはいえ堂々と書面で書いているのは非常に大きな問題だと思った。国がこんなことをやっているからジェンダーギャップ指数が低いままなんですよ。一方で、(勝訴したのは)社会の側が性暴力についての理解が深まっていて、世の中が変わってきているのだと思った。ここまできて、ようやく裁判所が普通のことを認めるようになってきた」と述べました。

青龍美和子弁護士は「公設秘書の自死により刑事責任を問われず、事件は終わったが、民事訴訟の判決の中で準強制わいせつ、準強制性交が認められた。被害者の救済という原告の求めていたものが認められた」と話し、全体として評価できる判決だとしました。

=「国会議員公設秘書による埼玉県報道記者への性暴力事件原告を支える会」提供

女性記者が安心して働ける場を

政治家秘書と記者の間の力関係について、角田弁護士は「情報を持っている側は大抵男。情報を取りに行く記者の側に女性が増えてきたが、そこで男女の力の差が色濃く表れてきた。情報を持っている、力を持っている人とそうでない人。そこに男女の力の差が加わってくる。報道に従事している人が大変な思いをしている」とみています。

=「国会議員公設秘書による埼玉県報道記者への性暴力事件原告を支える会」提供

長谷川弁護士は「日本の情報公開が密室の場で行われていることに問題がある。情報提供する側が特定の記者を排除できるなど大きな権力を持っていて、そこで仕事をしていかないといけない。こんな環境で働けませんよ。記者としては仕事でも秘書にとっては仕事ではない、プライベートの楽しい場で、求めに応じてくれたら場合によってリークするかもしれない。こんな理屈が通ると記者は安心して仕事ができない。(飲食を伴っても)秘書にとっても仕事の場、職務の範囲だというのは当然のことだと認められた。安心して働ける場を作ってほしい、というのが原告の願いだ」と話しました。

が挨拶した=「国会議員公設秘書による埼玉県報道記者への性暴力事件原告を支える会」提供