「友の悲鳴 今夜も 野の獣の餌になる」

これは、匿名の被害当事者の方が60代を過ぎてからノートに綴った言葉の一節です。

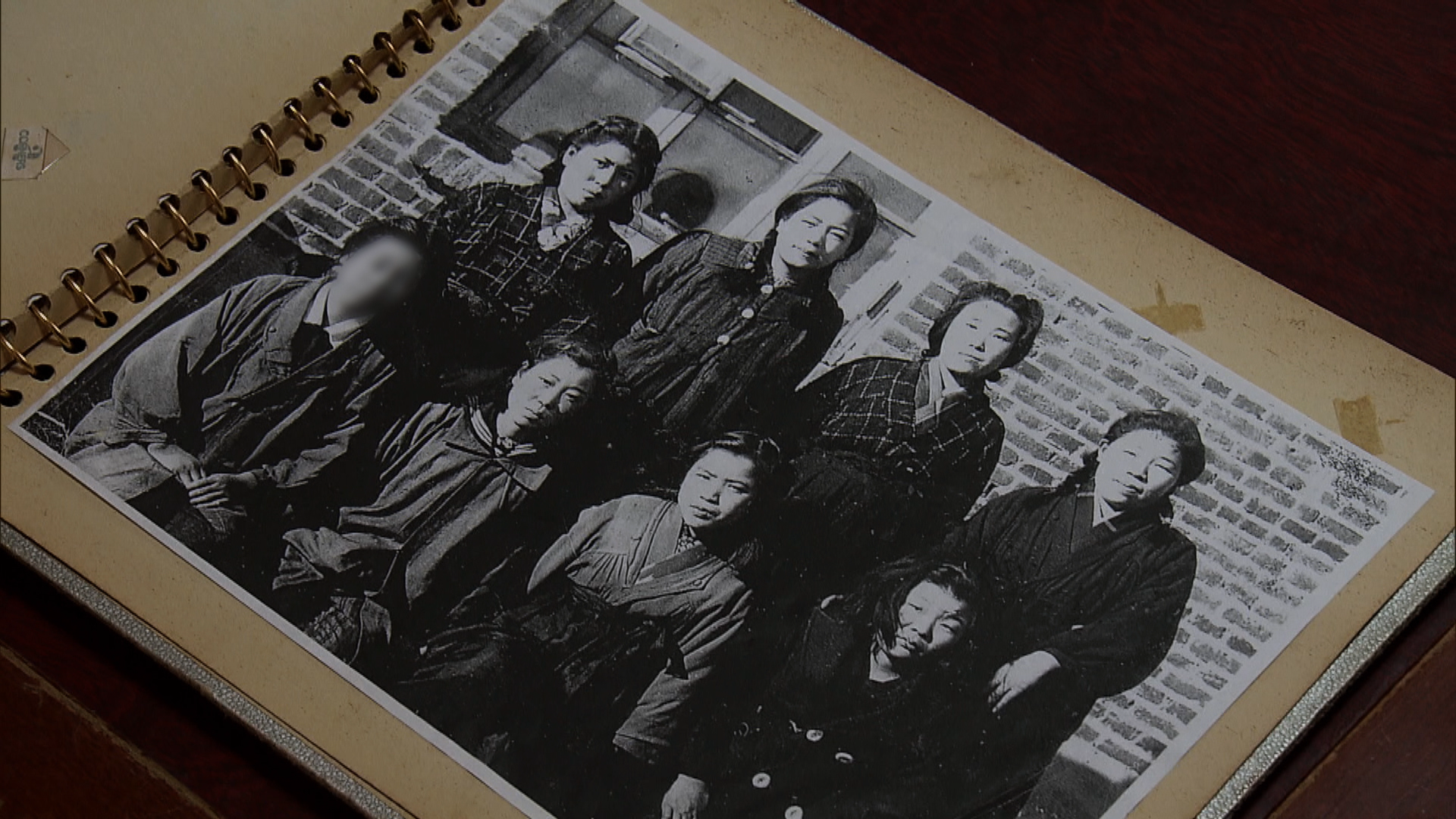

17、18歳で黒川開拓団として「満洲」(以下、満洲)1に渡った佐藤ハルエさんと安江善子さんが満洲で性暴力を受けた事実を初めて公の場で明かしたのは、戦後68年経った2013年、長野県下伊那郡阿智村にある満蒙開拓平和記念館で開かれた講演会でのことでした。それまでも個人的には話してきたのですが、社会で認識されるまでには至りませんでした。

当時、「開拓」団(以下、開拓団)の幹部男性によって「性接待」という言い方でソ連軍に差し出された女性は15人。未婚の女性が犠牲となりました。このうち4人が性病や発疹チフスなどにかかり現地や引き揚げの途中で亡くなりました。

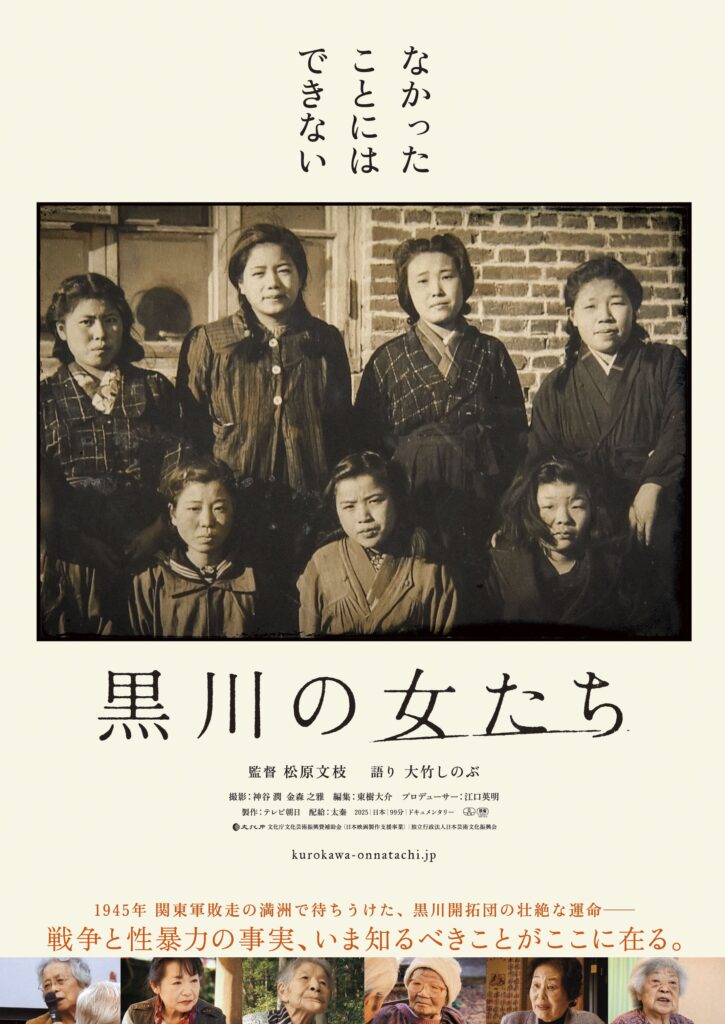

この映画は、2人の被害当事者によって性暴力被害の事実が公表されたのち、彼女たちの勇気に力づけられて、自身の性被害を語ることができるようになっていく女性たちの姿、それを受け止め記憶を継承しようとする若い世代、そして、性被害の事実を公にすることをめぐって、遺族会の中に生まれた葛藤を丁寧に追っていきます。監督はテレビ朝日「報道ステーション」プロデューサーを務めた松原文枝さんです。初監督作品『ハマのドン』は国内外で高い評価を受けました。

象徴的な出来事がありました。1982年、岐阜県白川町の佐久良太神社境内に「乙女の碑」が建立されました。2そのきっかけは、1981年、遺族らによる慰霊団が戦後初めて旧「満洲」を訪ねた時、開拓団にいた安江善子さんが自分と同じく性暴力を受け現地で4人の女性が亡くなったと強く訴えたことでした。もともと予定されていた訪中の記念碑に加え、「乙女の碑」と名づけられた小さな石地蔵が設置されました。当時、碑文を残すことについて、遺族の中から「性被害」があったことを知られたくない、名前を残さないでほしいなど反対の意見もあって、碑文は刻まれませんでした。

それから38年後の、2018年10月に「碑文」が建立されるまで、開拓団の中でどのようなやりとりが交わされたのかをこの映画は記録として残しています。

私たちが2度と同じようなことを起こさないために、幾重にも重なる加害の事実と、犠牲の事実を知る必要があると、映画は歴史的背景を紐解いていきます。

歴史的な背景を知ること

映画タイトルにある「黒川」とは、黒川開拓団のこと。1941年、岐阜県にある黒川村(現・白川町)から人々が満洲の陶頼昭(現中国・吉林省松原市)に渡り約5年間暮らしました。黒川開拓団は合わせて650人余りが満洲に渡り約450人が帰国しました。

日本から開拓団として満洲へ渡ったのは約27万人。そのうち約8万人が亡くなったと言われています。

1931年、日本の陸軍部隊である関東軍は「満洲事変」を起こして満洲全域への侵略を始めました。1932年には中国の東北地域に傀儡国家「満洲国」を作りました。

当時、世界恐慌を受けて日本国内の経済不況は深刻でした。そうした中で、1936年、国策として「満州農業移民100万戸移住計画」が作られました。しかし「開拓」に行ったはずが、現地は既に開墾されていました。実情は土地や家屋を現地の中国人から半ば強制的に安く買い上げたものでした。3また、関東軍により、1945年6月、開拓団の男たちを現地召集する「根こそぎ動員」が行われ、村に残されたのは老人、女性、子どもたちだけでした。

事態が急変したのは1945年8月9日。米国が広島に原爆を落とした3日後、ソ連軍が「満洲国」に侵攻してきてからです。関東軍は開拓団に知らせないまま、すでに満洲から逃げていました。

この状況下で、開拓団幹部の高齢の男性たちは、「集団自決か、生きるべきか」という選択を迫られたとし、「現地中国人の襲来から開拓団員を守る」(乙女の碑の碑文)という名目で、ソ連兵に助けを求めました。その代償が、「性接待」という名の性暴力被害だったのです。

「性接待」が、どのようなものだったのかは、被害女性たちの証言の中から浮かび上がってきます。

「強かんだった」「銃を背負ってやられるから心臓がバクバクして怖かった」など、性暴力を受けた時の気持ちが語られました。

さらにある被害者は当時「性接待」が行われた現場をノートに図として描きました。開拓団がいた元国民学校の建物の中で、布団がいくつか並べられ、ほとんど「雑魚寝みたいな格好で」犯されたと証言しました。

歴史学者・金富子さんに聞く

――共同研究のため中国東北部に幾度も踏査し、満蒙開拓平和記念館とも交流をしてき歴史学者・金富子(キム プジャ)さんに映画の感想を伺いました。 金さんは東京外国語大学名誉教授で在日朝鮮人2世。専門はジェンダー史、植民地公娼制や戦時性暴力のほか、現代日本・韓国の性暴力・性売買についても研究しています。

この映画は、日本敗戦のため「満州」から引き揚げ時に、開拓団幹部男性によってソ連兵への「性接待」を強いられた日本人女性たちの証言を、その語るときの表情とともに記録したことに大変意味があります。

しかも帰国後にも中傷され続けたという、被害女性を苦しめた二次被害を映像として残した点も重要ですね。

佐藤さん、安江さんという2人の女性が自らの視点で公に証言をしたことを通じて、本人たち、そして同じ性被害を受けた女性がトラウマから解放されて自分を取り戻していく過程に光を当てています。この過程はまさに性被害経験の「再解釈」だと思います。

世代を超えていかに記憶していくか

そのうえで、2013年の2人の証言を受けて2018年に、「乙女の碑」の碑文を建立するまでの記録は本作品の大きな主題だと思います。遺族会の中で碑文を作成したい男性、反対する男性がいて、碑文を書くかどうかで深刻な議論があったことなどを映し出していたのはとても貴重です。碑文の文面も映し出され、遺族会幹部のスピーチもありましたが、賛否両論あるでしょう。私は複雑な思いになりました。

さらに、被害当事者・安江善子さんの息子さんが自分の母親の悔しさを受け止めて、戦後日本の在り方について言及していたことが印象的でした。日本は誰もあの戦争を総括していない、反省しないまま終わっている。これは社会もマスコミも黒川もそう。歴史を知らないとそうなる、被害だけでなく加害も伝えたいと語っていたからです。

また、佐藤ハルエさんの孫の女性たちが「おばあちゃんは誇らしい」と語り合っている場面も良かったですね。被害を公に語ることがいかに勇気のいることかを、同じ女性だからこそわかるからだと思います。そして、性被害を公にできなかった被害者たちが、佐藤さん・安江さんのカミングアウト後に笑顔を取り戻していく余生の姿が印象的でした。

以前にも(1980年代か)証言がなされていたのに、記事が出なかったという語りがでてきます。では、なぜ公に証言したのが2013年だったのか。それは満蒙開拓記念館が2013年に建立されたことにより、安全と安心が確保された公の場がつくられ、証言を受け止めようとする聴衆がいたからだと思います。

――金富子さんらが編者である李光平写真・文『「満洲」に渡った朝鮮人たち』(世織書房)には、日本軍「慰安婦」にされ、日本敗戦=植民地解放後も故郷に帰れず、そのままとどまった朝鮮人女性たちの写真が載っており、驚いたことを覚えています。4

そうですね。そのこともまた満洲を語る時、同時に記憶すべきことでしょう。

また、『満洲』引き揚げと性暴力の問題に詳しい山本めゆさん(立命館大学准教授)の指摘や問いも私たちは考え続けねばと思います。5「性接待」か集団自決かという二択は本当のことだったのか、「そもそも開拓民を追い詰めたのは本当に中国人なのだろうか」という疑問です。山本さんは、現地の中国人たちの「主たる目的は略奪であり、仮に襲撃されたとしても命までは奪われなかった可能性」を指摘しています。 そうすると、「性接待」か、集団自決かの二択しかなかったという前提自体が問い直されなければならないでしょう。

加害ゆえの被害が女性に集約され、帰国後もずっと隠されてきた「犠牲」の歴史を自ら公にした女性たちの強い意思が映像から伝わってきて、私たちの胸を打ちます。でも、現地の中国人の視点から見た植民地主義との関係について個別具体的に問い直すことなくしては、日本人中心的な「受難」の記憶の再生産になってしまい、この問題の本質を見誤ることになると思います。

*なお、映画の中で出演者が「満人」という表現を使用している箇所があるが、現在は差別語とされるものである。

映画の中で、99歳で亡くなった佐藤ハルエさんはこう語っていました。

「そういう歴史があったことを伝えていくのが、生きとるもんの大きな使命じゃないですか」

「戦争は人殺し。女性が犠牲になるなんて……戦争に反対してくれる女の人ばかりに投票している」と。

彼女たちの地の底から絞り出したような「証言」と、それを当事者同士、世代を超えて語り継いでいる営みを真摯に受けとめ、批判的検討をしつつ歴史の文脈の中で深く考えるためにもぜひ見てほしいドキュメンタリーです。

ドキュメンタリー『黒川の女たち』

監督:松原文枝

語り:大竹しのぶ

製作:テレビ朝日

配給:太秦

2025/日本/99分/ドキュメンタリー

7月12日(土)よりユーロスペース、新宿ピカデリー他全国順次公開

公式サイト

- 「満洲」「満洲国」については、植民地支配期の呼称を批判的に引用するために当時の漢字遣いを使用した上で、初出のみ「 」を付し、以下は省略した。 ↩︎

- 山本めゆ「阻まれた声を通して性暴力を考える:黒川開拓団の実践から」『性暴力被害を聴く:「慰安婦」から現代の性搾取へ』(金富子・小野沢あかね編著、岩波書店)所収。 ↩︎

- 満洲では1930年代、中国人と朝鮮人が共同戦線をくみ、激しい抗日闘争を繰り広げていたことも同時に思い起こす必要がある。 ↩︎

- 満洲にも日本軍慰安所が設置されたことが資料で確認されている。吉見義明著『従軍慰安婦』岩波新書、1994年。 ↩︎

- 山本めゆ「性暴力から『満蒙開拓移民』の記憶を問い直す」『ふぇみん』3169号(2017年10月25日号)。 ↩︎

コモンズは、みなさまのご寄付に支えられています

生活ニュースコモンズの記事や動画は、みなさまからのご寄付に支えられております。これからも無料で記事や動画をご覧いただけるよう、活動へのご支援をお願いいたします → 寄付でサポートする