お茶の水女子大学博士課程の唐井梓さんは、大学の学費値上げ反対で声を上げている学生の1人です。

大学教員と学生有志が5月に開いた高等教育の予算拡充を求める集会では、「家族主義に紐づけられた狭い射程の修学支援制度」「研究者のジェンダーの偏り」を指摘しました。女性が高等教育を受ける時に立ちはだかっている壁とは何か?お話を伺いました。

性行為からアイドルの労働まで幅広く研究

——「商業的セックス」について政治学の領域から研究されているそうですね。

「商業的セックス」とは、新たな言葉を用いようという試みのなかで、わたしが現時点で採用している言葉です。挿入を伴う性行為だけではなく、最終的には、性行為を伴わないコンセプトカフェ(コンカフェ)やアイドルをめぐる労働規範までを幅広いスペクトラムで捉え、ジェンダー/セクシュアリティの視点から、このような性の商業化がわたしたちの社会のなかでどのように位置付けられているのか、そこにはたらく暴力性や権力作用を捉えようという展望を持っています。

日本社会には、無店舗型の性風俗が新型コロナの給付金から除外され、それが合憲とされるなど、社会から排除されている現実があります。そして、現在法的に禁止されている「売春」、そして上述のような法規制のもとで認可されている「性風俗」について、禁止を求める立場とそれとは異なるアプローチを模索する立場のあいだに対立が生まれてしまうなど、フェミニストの中でも様々な意見があり、分断が生じています。こうした状況の中で、研究者を志す市民のひとりとして、またフェミニストとして何ができるかを日々考えています。

男女二元的な「普通」の家族規範が女性の進学率に影響

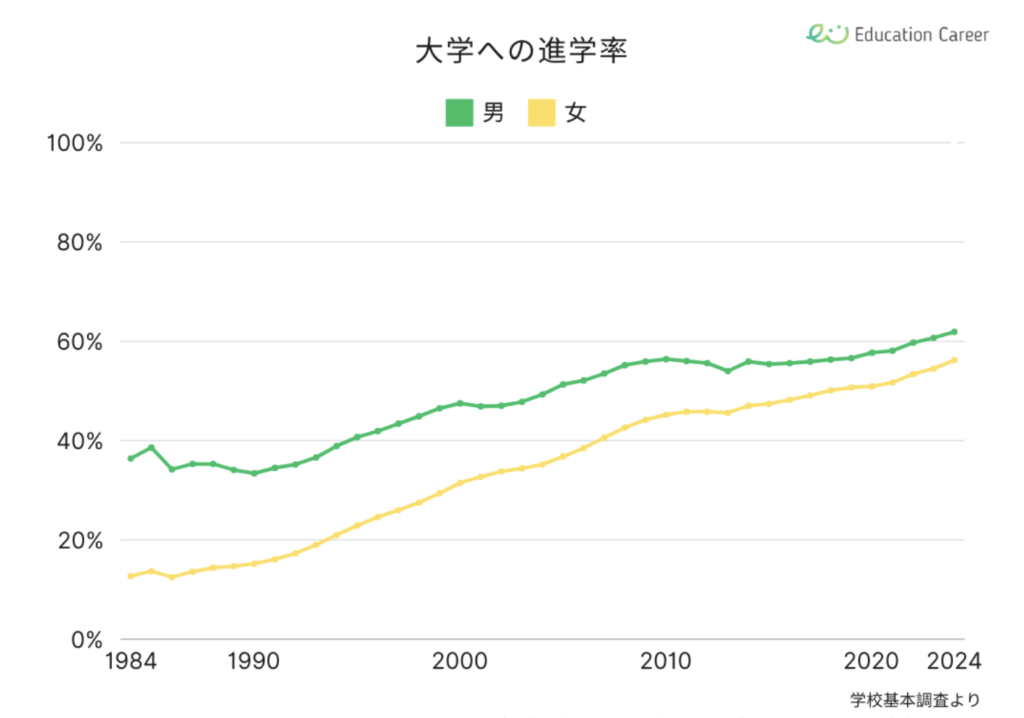

——文部科学省の学校基本調査(2024年)によると、女性の大学進学率は56.2%。男性の61.9%には及びませんが伸びています。一方で、修士課程に在籍する男性が11万6990人なのに対し、女性は5万4679人と半分以下。博士は男性4万9627人に対し、女性は2万8214人と差が開きます。なぜなんでしょうか?

個人的には、日本が男女二元的な家族規範を「普通」としてシステム化してきたことが理由として挙げられると思います。だから、女性に対して、「大学を出たら院になど行かずに就職先で“彼氏”を作れ」、「適齢期に結婚して“子宮が元気なうちに子どもを産んで”ほしい」、といった圧が未だにかかる。家族から「大学院に行ってその後どうするの?」と言われて進学を諦めてしまった子もいます。わたしは親によって選択肢をせばめられたことはなかったけれど、それは稀有なケースで、実際に高等教育に進むと子育てや結婚といった「普通」を望むことは難しいのかな、と女性たちが思わされている。キャリアパスが見えない中で、家族の期待や社会のまなざしにがんじがらめになっていると思います。

研究職は、他の職業と同様にハードです。非常勤講師から専任の教授職につけるまでポストを探し続けなければなりません。任期付きの非常勤のなかでずっと就活していることになり、フリーランスで働く方々が一番近しい労働形態だと先輩や同期と話したことがあります。そこに普段の研究活動も乗ってきて、就活に追われながら、将来設計まで考えないといけない。「女性は高校を卒業したら、まず子どもを3人産め」という政党代表のスピーチが話題になっていますが、研究職の人間にとってまずあり得ないし、他の非正規雇用の人も同じだと思う。その間のお金をどうするんだ、と思うとともに、政党代表の女性を産む存在としてしかみなさない、女性蔑視の姿勢が明るみに出たものとしてあの発言は看過できません。

博士課程の修学支援については、日本学術振興会(学振)の特別研究員に応募し、採用されれば月額20万円、年収240万円が得られます。でも、採用率はわずか11%であり、この制度の申請にもさまざまな格差があり、研究者としての素質ではなく「運」によって採用が決定されるというのが一番現実に即した表現だと思います。つまり、「運」がよくて年収240万円なのに、子どもを産んで育てることなどできっこないです。少なくともわたしはそうです。

給付型奨学金も増えては来ましたが、まだまだ貸与型奨学金頼みです。6割の学生が奨学金を借りている状況で、奨学金を返すために院に進まずに就職する人もいる。

このように、お金も時間もなく、自分の生活も担保できない人が、どうやって子どもを産み育てることができるのか? これは政府が考えるべきことです。女性の研究者はまだ少数派で、ハラスメントにも遭いやすいにもかかわらず、差別や格差の是正自体が「優遇」と揶揄される現在において、これが「女性の問題」ではなく男性中心主義に基づく「構造の問題」であるという意識の醸成が進んでいません。どうやって研究者としてのキャリアを続けていけるのか? と、心配の種は尽きないです。

生活苦で研究の豊かさや自由度が失われた

——物価高の中で生活の状況はいかがですか?

特別研究員の研究奨励金は給与の扱いになるので、税金を引かれて、手取りは16〜17万円です。友人3人と都内に部屋を借りて、シェアハウスをしていますが、今春、共益費を自分たちで値上げしました。特に電気代が2倍になっちゃって、これまでの共益費では賄えない状況です。そして、研究職にとって必須の書籍代も、図書館のコピー代も高いです。図書館の蔵書数も大学によって異なりますし、大学の運営交付金が年々減っている今、研究の豊かさや自由度がどんどん失われていっていると肌で感じます。

また、研究に必要なのは多様な視点や発想であり、それを培うための専門書以外の文化に触れる機会も減りがちです。観劇もそのひとつで、これまでは「U25割」を利用してきましたが、25歳を過ぎたら労働の形態や「学生」という立場を問わず、年齢だけで正規料金を支払う能力があるとみなされます。「学生」「研究者」「非正規」の割引が欲しいと思いますし、そもそも文化を奨励する政策も拡充されるべきだと考えたりします。研究や文化を尊いことだというのなら、実のある政策を実現し、その言葉が建前ではない姿勢を見せて欲しいと思います。

修学支援新制度は自己責任と家族主義の内面化

——高等教育の学費減免と給付型奨学金を組み合わせた国の修学支援新制度について「家族主義に紐付けられた」「射程の狭い」ものと批判しています。どういうことでしょうか?

修学支援新制度は、親の年収によって受けられる支援が違います。年収380万円までの家庭を3段階に分けて、給付型奨学金の支給を「全額」「3分の2」「3分の1」とする。それぞれの境界にいる世帯にとって1円を争うきつい制度ですが、学生にとっては自分ではなく「親が持っているお金」で進学の機会が決定され、はじかれてしまう制度だといえます。制度の対象とならなかった友人は、看護の専門学校の入学金が払えず、進学をあきらめました。

今年度から、3人以上の子どもがいる多子世帯を対象に奨学金の年収制限が600万円未満に引き上げられ、授業料減免の年収制限がなくなりましたが、これは一番上のきょうだいが就職して親の扶養から外れれば対象外になるなど、ほとんどの人にとって適用が難しい複雑な制度です。申請期間についても周知不足で、各大学があらためて通知を出すなどしている。こういった顛末を見ても、政府は拡充しているといいながら、「やってる」感だけじゃないの?と思ってしまう。少子化対策と進学機会の保障をからめるレトリックも自己責任と家族主義を内面化したもので支持できません。わたしには、この施策が、文科省がわれわれに対面で回答した際にアピールしていた適切な「制度拡充」とは思えません。

そして、減免されても免除にならなかった分の学費や、生活費は自分でアルバイトで稼ぐ学生もいます。今年から所得税の課税対象となる「年収103万円の壁」が取り払われ、学生アルバイトの最低課税額も上がるとされていますが、そもそも学生にとって必要なのは「アルバイトをいっぱいしてもいいよ」ではなく、「お金の心配をせずに勉強していいよ、研究していいよ」という環境なのです。

高校無償化に逆行する大学の学費値上げ

——あらためて大学の学費値上げについてどのように考えていますか?

参院選ではすべての政党が「高等教育の無償化」をうたっているにもかかわらず、大学は「値上げは致し方ない」とこの潮流に逆行しています。ありえないです。また、高校の無償化が実現したとしても、大学教育も、中等教育からの連続体、その延長線上にあるものです。結局は、学生や若い世代が自身で考え、既存のシステムを批判的に検討する姿勢、その営みとしての「研究」を軽視しているということではないかと常々考えています。

日経新聞の2024年7月の調査によれば、わたしの通うお茶の水女子大学は「値上げの検討の可能性を視野に入れる」と回答していました。しかし、5月末に学費値上げを発表した名古屋工業大学は、以前は「学費は運営費交付金から出すべきで、値上げすべきではない」としていたため、自身の大学への値上げの波及について、わたしは強い危機感を抱いています。ここで、すべての政党がうたう「高等教育の無償化」というレールに逆行する現在のあり方を、学費値上げの食い止め、暫定的な引き下げからの無償化を約束させることで、本来のレールに押し戻すことが重要です。

また、博士課程の修学支援制度について、6月末に国籍要件を設けるといった差別的な方針が発表されました。学費値上げ、学術会議のあり方の改悪、教員雇い止め、国籍要件などわたしたちは本当に振り回され続けています。7月20日、みんなで投票に行きましょう。7月25日には文科省前で国籍要件に反対するアクションを行います。みんなで、わたしたちの学ぶ権利を守らなければなりません。それがわたしたちの社会と生活を守ることにつながっています。

学生有志が参院選立候補予定者にアンケート

6月13日、唐井さんを含む全国の学生有志が文部科学省記者クラブで会見を開き、参院選立候補予定者へのアンケート結果を発表しました。

政党により回答率にばらつきがあり、自民・公明は20%台、参政が30%台、維新・国民が40%台と低迷。60%以上が回答したのは立憲、共産、れいわ、社民でした(6月13日時点)。

結果として、学費の負担軽減や研究費の増加に親和性が高い人が多く回答していました。

「国立大学の授業料を引き下げるべきだ」(82.0%)、「国立大学法人運営費交付金を増額すべきだ」(93.4%)、「私学助成金を増額すべきだ」(80.7%)、「高等教育に係る公的支出を増やすべきだ」(94.0%)などです。

「高等教育の無償化」については76.6%が無償化すべきだと回答しました。

学生有志の分析は次の通りです。

高等教育無償化について、立候補予定者のうちすべてのアンケート回答者が「無償化すべき」とした政党は、維新、共産、れいわ、社民でした。日本政府が国際人権規約(A規約)によって高等教育の漸進的無償化が義務付けられているにも関わらず、すべての回答者が「無償化すべき」と答えていなかった政党は、自民、公明、立憲、国民、参政、改革、NHK党でした。ただし立憲は、アンケートに回答した立候補予定者の95%以上が「無償化すべき」と答えており、高水準です。

自民、公明の両党は、回答率においても約20%と低いうえ、昨年10月の衆院選の際、自民党が「高等教育の無償化」を、公明党が「大学等の無償化」を公約にあげていたにもかかわらず、今回の参院選における公約には「無償化」があげられていません。公約に見られる自由民主党・公明党の高等教育の無償化に向けた施策をこれ以上行わないという姿勢は、アンケートにも反映されていると考えられます。

「自分たちも声を上げられる」社会目指そう

唐井さんは6月13日の会見で次のように話しました。

「学費値上げ問題も、学生の声の抑圧と根は同じです。大学当局は学生の声を聞くことを拒否し、現在の学生から考える機会や主体的に行動する力を奪っています。それだけでなく、これからの世代にとって高等教育の機会を限られた人々にしか開かないという、大学自らの存在意義を損なうような決定を下そうとしているのです。これはわたしたちにとって許しがたいことです」

「あるべき教育機関の姿を保つために、志のあるひとびとが一丸となって政府へと声を届けても、それを無視されている現状に怒りがあります。他の職業や仕事と同様に、学業や研究職という知を追求する営み無くしては、社会はたちゆかなくなってしまいます」

「教育を受ける権利は、若者だけでなく、学ぶ機会を望むすべてのひとびと、シングルマザーの方々などを含めた様々な事情を持つすべての人々に開かれるべき基本的な権利です。しかし、そうした基本的人権やその理念が日本全体で十分に共有されていない現状があります。その結果、同じように苦しいはずの人々が、わたしたち学生自身、外国籍の人々や、マイノリティ属性を持つ他者に批判の矛先を向けてしまうこと、そして声を上げること自体が『わがまま』だとされてしまうこと。これこそが、日本社会が政治的に厳しい状況にあることの表れだとわたしは考えています」

「だからこそ、誰かが声をあげるとき、わたしたちは『わたしたちも苦しいのになぜあなたは声をあげるの?』と誰かの声を否定するのではなく、『自分たちも声をあげられる』社会になることを目指す必要があると思います。『みんな苦しいから我慢しろ』という意識から脱し、『みんな苦しいからこそ、それぞれの立場で、みんなにとってよりよい社会を目指して、共に声を上げよう』という社会を目指す。そして、そのためには、声をあげる、投票行動をするための具体的かつ明確な物差し、つまり基準が必要になります。わたしたちが実施した学費値上げに関するアンケートは、そのような物差しのひとつです。このアンケートは、立候補者の立場を明確にし、わたしたち有権者の投票行動の重要な指針の一つになると考えています。このアンケート結果を、皆さまの投票行動の参考にしていただければ幸いです」

学生有志の会のアンケート紹介ページはこちらです。

「高等教育無償化」 各党の政策は

生活ニュースコモンズは、参院選で各政党が高等教育の無償化についてどのような政策をかかげているか、公約やマニフェスト、重点政策集などから拾ってみました。

立憲、公明、国民、共産、社民は「高等教育の無償化」を明示。れいわは「大学院まで無償化」としています。

自民党は「教育費の負担軽減」までしか言及していません。条件付きは維新の「大学改革実施後」、参政の「公務員として社会に貢献する若者の奨学金返済免除」など。一方、保守は大学の統廃合促進のため、「補助金を減らす」方針です。