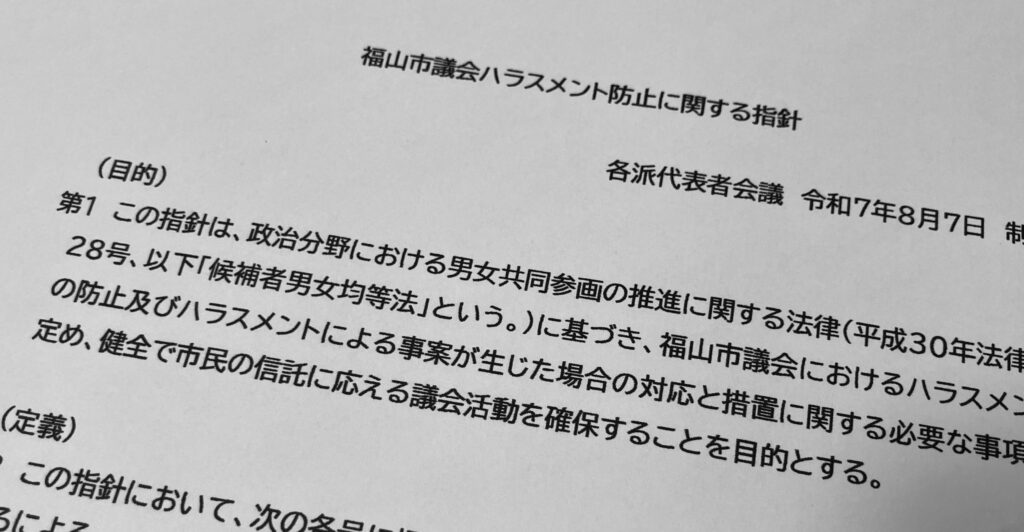

広島県福山市議会(定数38人)は2日、政治分野における男女共同参画を進める一環で、「市議会ハラスメント防止に関する指針」を公表した。指針は苦情や相談の窓口体制、ハラスメント行為が確認された場合の指導や氏名公表などの措置を定めており、広島県内の地方議会としては初の試みとなる。県内では他にも個別の条例や指針の制定に向けて検討している議会はあるが、取り組みには温度差が大きい。有識者からは「ハラスメントと疑われる事案の申し出や相談がしやすい環境をつくるには、議会内にとどまらず、第三者が関わる体制づくりが課題だ」との指摘があり、実効性のある対策が求められている。

福山市議会の指針は10項目。市議の中から指名した4人を相談員とし、申し出や相談の窓口とする。議長が議会運営委員会に調査を付託する仕組みを整備し、ハラスメントの事実が確認された場合は、加害側への指導や注意、氏名公表など必要な措置を講じると明記した。相談者や申し立てた市議から希望がある場合または委員会が必要だと判断した場合には、有識者に意見を求めることができる。

指針ではハラスメント行為の定義についても明示し、「性差に関する固定観念に基づく言動」や「妊娠出産や育児、介護に関する制度の利用等に関する不当な扱い」などを「セクシャルハラスメント」や「ジェンダーハラスメント」と定めた。また「デジタルツールを含め、議会活動において議員に精神的または身体的な苦痛を与え、議員の人格や尊厳を害する言動」をモラルハラスメントに当たるとしている。こうした事実があると疑われた議員については、事実を明らかにし、説明責任を果たすことも課した。

福山市議会では2023年3月、セクハラなどの防止を議会の責務として課した改正「政治分野における男女共同参画推進法」(21年6月)を受けて、女性市議や各会派の代表者計12人でつくる議会男女均等検討会を発足。議会事務局によると、今年3月から指針策定に向けた議論を本格化し、水戸市議会の条例や長野市議会の要綱など複数の先例を参考にまとめた。

今年3月に開いた福山市議会定例会では、放課後児童クラブについて市の対応をただした女性市議に対して、議員席から「子どもは放っておいても育つ」など、やじと見られる大きな声が議員席から上がる場面があった。傍聴していた市民から「ハラスメントに当たる」との指摘があり、市民約30人が議事運営の適正化を求める要請文書を議会側に提出した経過がある。

当時、質問中だった女性市議は「議場がざわついて、質問を続けてよいのか戸惑った。翌日は委員会審議だったが、また何かを言われるのではないかとの思いがよぎり、しんどかった」と振り返る。議会事務局の担当者は、「直近の事案も相談があれば対応し、指針に基づき判断していく」としている。

地方議会のハラスメント対策 取り組みに温度差

議会活動におけるハラスメントを巡っては、女性の政治参加への障壁となっているとの指摘があり、国の改正法では地方議会における研修の実施や相談体制の整備などの措置を定めている。内閣府男女共同参画局が今年3月に公表した調査では、地方議会議員で「ハラスメントを受けた」との回答は女性は53.8%、男性23.6%。一方、「ハラスメントを受けたことはなく、直接又は間接に見聞きしたこともない」との回答は、女性の19.5%に対し、男性は41.0%で、認識の差が浮き彫りとなった。

広島県内の計24県・市町議会を対象に、生活ニュースコモンズが今月行った聞き取りでは、議員の道義的な行動基準を定める政治倫理条例または規程で議員によるハラスメント防止を定めている議会は6議会。いずれも相談窓口や調査機関などの具体策は定めていない。

福山市議会の他に県内では、三次市議会はハラスメント防止に関する条例案を年内の12月定例会に提出予定。廿日市市議会も同様の条例または指針の制定を検討しているとする。一方、府中町議会は昨年3月、議員から町職員へのハラスメントに限った対策を条例で規定。東広島市議会は昨年2月の議会運営委員会において、ハラスメント防止に関する規程を別途定めることは見合わせる決定を行った。

議員に対するハラスメント防止について条例や指針等で定めている広島県内の地方議会

| 議員に対するハラスメント防止に向けた 条例または指針がある | 福山市 |

| 議員に対するハラスメント防止に向けて 条例・指針等を定めることを予定・検討中 | 三次市 廿日市会 |

| 政治倫理条例で議員のハラスメント防止 を定めている(*は規程) | 呉市 尾道市 廿日市市 *安芸高田市 安芸太田町 世良町 |

求められる情報秘匿や客観的な判断 「第三者の関与」が重要に

全国都道府県及び市区町村議会における制定状況を調査している一般財団法人「地方自治研究機構」(東京)によると、政治倫理条例とは別に、首長や議員によるハラスメント防止に関する条例制定が確認できたのは、128自治体の134条例(25年8月時点)。職員に対するハラスメントに限定したり、要綱や指針で定めたりしている自治体も多いとみられ、地方議会議員に対するハラスメント対策は把握しづらいのが現状だ。

調査に当たった同機構元理事長の井上源三(もとみ)さんは「きめ細かな対策のためには、政治倫理条例とは別個に条例などの検討が必要だ」と指摘。「ハラスメントは性質上、被害を一律に線引きはできず、訴えの内容や状況に応じて慎重な判断が求められる。相談窓口や調査の主体を議員や議長、議会事務局とする条例は多いが、相談の秘匿や客観的な判断のためには、第三者が関わることが望ましい。条例や指針の制定後も、議員間での研修や相談・申し出がしやすい体制づくりは継続的な課題となる」と話していた。

「令和6年度 女性の政治参画への障壁等に関する調査研究」(https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/local-councilor_r6.html)

「首長等や議員によるハラスメントに関する条例」(一般財団法人 地方自治研究機構/https://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/066_harassment.htm)