山口県宇部市の床波海岸沖にある長生炭鉱の坑道から、83年ぶりに労働者の遺骨が見つかりました。何度も現地に通い、取材を続けて来たライターの朴順梨さんに、寄稿をいただきました。

「えっ……、見つかったの‼」

2025年8月25日の午後2時前、車に同乗していた「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」(以下刻む会)の共同代表・井上洋子さんが、スマホに向かって驚きの声をあげた。しかしすぐに、涙を含んだトーンに変わっていった。この少し前、調査用ボートが沖に流されたと聞いていたので、てっきりボートが見つかったのだとばかり思っていた。しかし会話がかみ合わない。

「違う、遺骨が出たの!」

井上さんがそう言った瞬間、車内に快哉の叫びが響き渡った。

劣悪な環境だったゆえに、多くの朝鮮人が動員された

周防灘に面した山口県宇部市の長生炭鉱は、1914年に開鉱した海底炭鉱だった。1922年に海底水没が起きて操業が一度ストップしたが、1932年に再開された。戦争に向かって突き進む中、国策で増産を強いられた長生炭鉱では、多数の朝鮮半島出身者が働いていた。宇部市やその周辺地域の炭鉱地帯には、『山口炭田三百年史』によると、1940年頃には60もの炭鉱があり、長生炭鉱は生産量第4位と宇部地域では中規模炭鉱だったが、1939年から1941年にかけて、1600人以上の朝鮮半島出身者を動員する計画があったとある。これは当時、生産量1位だった沖の山炭鉱(500人)の、実に3倍もの人数だった。

なぜこんなに多くの朝鮮人労働者を必要としていたのか。それは常に淡水や海水が染み出ている、空気が薄く劣悪な閉鎖環境での労働を嫌う日本人が多かったからだ。それゆえ朝鮮炭鉱とも呼ばれるほど、多くの朝鮮人達が動員された。労働者たちは二交代制で宿舎は高い塀で囲まれ見張りもいる、まさに自由を奪われた状況下で、労働を強いられていた。

1942年2月3日午前、本坑道の坑口から約1100m地点で異常出水が始まり、坑道全体が水であふれかえった。命からがら逃げて無事だった人もいるものの、坑内で作業中だった朝鮮人136名、日本人47名が犠牲になった。事故直後に「二次被害を防ぐ」という名目で坑口が塞がれてしまい、長生炭鉱自体も1945年に閉山。その後は情報が統制されたこともあり、人々に語られることがほとんどないまま、時間だけが過ぎて行った。かろうじて長生炭鉱があった床波海岸に突き出ている、排気・排水筒の役割を担った2本のコンクリート柱「ピーヤ」だけが、事故当時を偲ばせる姿であり続けていた。

82年ぶりに坑口が市民の手で見つかる

1976年、高校教諭だった山口武信さんが、『宇部地方史研究』に、「炭鉱における非常――昭和17年長生炭鉱災害に関するノート」を寄稿した。これにより事故を知る人が増え、外国人登録証への指紋押捺拒否者の支援者などが集まり、1991年に『長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会』が発足した。水非常とは、炭鉱の水没事故を意味している。刻む会は犠牲者やその遺族を探し始め、同時に地域への周知や調査にも着手した。2013年には海岸近くの土地に、犠牲者の名を刻んだ追悼碑も建立した。しかし遺族から「これで終わりではなく、遺骨発掘が最大の願いだ」と言われたことを機に、翌年から遺骨収容のための坑口探しと、政府交渉を始める。コロナ禍による一時中断などもあったが、水非常から82年が過ぎた2024年9月25日、刻む会はついに坑口を発見した。

厚労省いわく「見えない遺骨」は調査しない

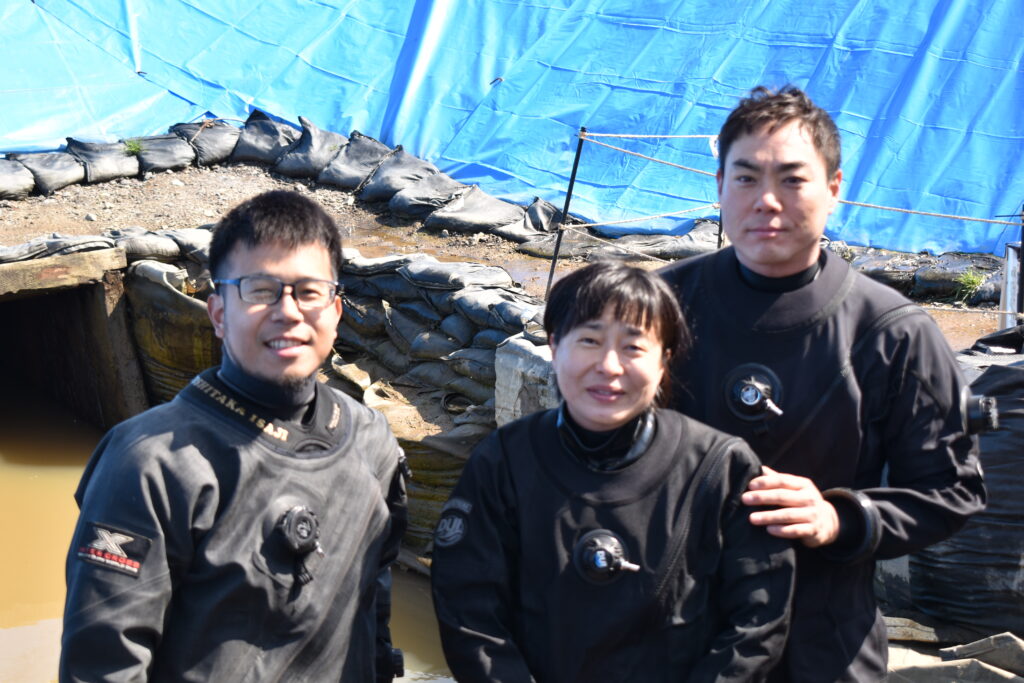

この9カ月前の2023年12月、日本政府との意見交換会のYoutubeを見た水中探検家の伊左治佳孝さんから、刻む会に「私が手伝うことで一歩進むのでは」と申し出があった。12歳からダイビングを始めた伊左治さんは、これまで水中洞窟や水没鉱山、沈船などの探検や調査をおこなってきた、閉鎖環境での潜水調査の第一人者だ。

伊左治さんは2024年7月に沖側のピーヤから坑道に向けて進入してみたものの、折れた配管や木材などに行く手を阻まれた。10月には岸側のピーヤから進入したが、ここもやはり木材などの構造物が体積していた。並行して坑口からの調査を始め、10㎝程度しか視界がない中、韓国人ダイバーとの合同調査を含めこれまでに3回チャレンジした。そこでわかったことは、坑口から約200m地点で坑道が崩落していて、崩落地点までの間に側道に異動できる道もない可能性が高いということだった。

より事故現場に近い沖のピーヤから再度潜水調査をするには、堆積物を除去しなければならない。伊左治さんをサポートする地元ダイバーの戸田政巳さんが中心となり、人の力では持ち上げることができない鉄管をクレーン台船で引き上げるなど、除去作業が進められた。なおこれら一連の費用は、すべてクラウドファンディングや寄付でまかなわれている。

民間企業の事故とはいえ、戦時下の国策によって労働を強いられたゆえの犠牲なのだから、政府が資金援助すべきではないか。戦時中に日本の民間企業に徴用された朝鮮半島出身者の遺骨の調査や返還については、2004年12月の日韓首脳会談の場で、廬武鉉大統領(当時)からの要請を受けた小泉純一郎総理(当時)が、人道的観点から可能な限り進めるとの方針を説明。対応にあたる厚生労働省の人道調査室には、毎年約1000万円の予算が計上されている。しかし人道調査室はこれまで、調査をするのは寺院などに安置されている「見える遺骨」であって、見つかっていない「見えない遺骨」は対象外であるから、財政支援をする状況にはないと支出を拒否してきた。

韓国の大田市在住の韓国遺族会会長・楊玄さんが「私の心と体は別に合って、心はいつも坑口、坑道の中にある」と心情を吐露するなど、遺族はこれまで自身が抱える苦しさを度々訴えてきた。また、遺族であること自体を公に名乗り出られない人がいることも、私は知っている。そんな思いを日本政府はずっと、見て見ぬふりをしてきたのだ。しかし2025年4月、大椿ゆうこ参議院議員(当時)が決算委員会の場で長生炭鉱について質問したところ、石破茂首相は「国としてどのような支援ができるか、政府の中で検討したい」と答えた。ついに政府が見て見ぬふりをやめるかと、一縷の望みを得た思いだった。

骨が黒いのは、炭鉱に80年以上残っていたから

とはいえ骨はいつ、どこから見つかるのか。事故が起きたのは坑口から1km以上先だから、まだまだ時間がかかるかもしれない。私自身そんなことを思っていた2025年8月25日、事態が急変した。

この数日前に伊左治さんが左腕を痛め、潜水調査に参加できないと発表があった。取材をキャンセルしようかと考えたが、4月に伊左治さんと合同調査をした韓国人ダイバー2人によるタンク設置作業と測量、進入可能経路の再確認をメインに進め、合間に遺骨捜索を行うと聞き取材続行を決めた。

これまでは「どうか出ますように」と切に祈っていたが、今回は「遺骨が出たらいいな」と若干ライトな気持ちで、夏の海と2本のピーヤを見つめながらダイバーを見送った。 熱中症対策として潜水調査の間、刻む会メンバーや集まった人たちは、浜から車で10分程度の地域センターで待機していた。そろそろ2人が帰ってくるかもしれない。浜に戻ろうと井上さんを含めて車で移動していた時に、ピーヤの上で撮影していたメディアから、遺骨が見つかったという連絡があったのだ。

調査開始から3時間20分後、無事に見つかったボートから降りてきた金京洙さんは、白いビニール製のカゴバッグを携えていた。中には、真っ黒になった骨があった。どう見ても人骨としか思えない、保存状態がとても良好ながっしりした骨だった(この2日後に宇部警察は、左大腿骨と左上腕骨、左橈骨(肘から手首にある2本の骨のうち、内側のもの)と発表した)。ただいずれも、真っ黒になっていた。

どうして骨は白いはずなのに、真っ黒になっているのか。沖縄戦の遺骨収集ボランティア「ガマフヤー」代表の具志堅隆松さんは理由について、「土の中にあったものは土の色に染まりますし、炭鉱だったこともあり、骨の表面に石炭の膜が形成されています。この膜は竹べらなどで削ぎ落すことはできるはずですが、土の色に染まっているので黒くなっているのではないか。他の遺骨もおそらく、全部同じ状態で見つかると思います。炭鉱の中に80年以上あったのだから、無理のないことです」と語った。

具志堅さんは2月の時点で、「遺骨が取り出されたら 非常にいい結果になるだろうと思っています。ただ真っ黒くなっているはずです。なぜなら石炭層の中の海底の遺骨ですから。地上の遺骨も赤土の場所で掘り出したものは赤色に、灰色の土から出てきた遺骨は灰色に染まっています。ですから長生炭鉱の遺骨は、おそらく真っ黒い状態で出てくるはずです」と言い当てていた。まさにその通りだった。

変わらない現状を変えてやる

翌日には頭蓋骨も見つかり、見えない遺骨は見える遺骨になった。今後はさらなる収集を進め、見つかった骨はDNA鑑定にかけて進めて遺族の元に帰したい。調査継続と遺骨返還支援を求めて、刻む会は2025年9月9日に警察庁と厚生労働省、外務省に対して要望書を提出し、意見交換の場を持った。刻む会は日本人と韓国人合わせて30人の検体を保有しているし、韓国政府も70人以上のDNAを集めている。犠牲者全員ではないものの、このデータをもとに身元判明を急ぐべきではないか。なぜなら戦後80年以上経ち、犠牲者の記憶を持つ遺族は総じて高齢になっている。散々待たせてきたのだから、生きているうちに再会を果たせるよう、日韓政府が協力して力を貸すべきではないか。

しかし警察庁は「遺骨のDNAが抽出できても、すぐには身元は特定できない。本人のへその緒など、生体試料からDNAが抽出できれば特定できるが、親族のものでは身元の特定には至らず、親族の可能性があるということしかわからない」、厚生労働省は「安全性の懸念が払拭できず、今後の潜水調査の財政支援を進める状況になっていない」と言い、外務省は「韓国政府と意思疎通」「関係省庁と連携」することを明言したものの、具体的な進め方についての言及はなかった。

散々見えない遺骨だからと排除してきて、いざ見える遺骨になっても、これまでと変わらない答弁で協力を拒むことに、苛立ちを覚えずにいられなかった。犠牲者自らが「ここにいます」と遺骨で訴えているのに、なぜ姿勢を変えないのか。韓国人の犠牲者が多いからというなら、自民党政権時代に決めたことなのにあまりにも不誠実だ。日本人の被害者も50人近くいて、その子どもや孫たちは今も生きているのに、なぜ支援すると言えないのか。海坊主に𠮟られろとまでは言わないが、せめて事故現場に来て自分たちの目で、死者と向き合うべきではないのか。

「まさに隔靴掻痒でした」

帰宅後、LINEで井上さんに、思わず悔しさをぶつけてしまった。すると

「大丈夫!変えます」

とだけ返信があった。その前向きな姿勢に触れて、私の怒りはすっと溶けていった。

願ったものと違う結果になったり、「ちょっとこれは」と思う人物が権力を得たりすると、自分の行動や思いは無駄だったのではないかと、諦めてしまいそうになる。しかし刻む会は困難に直面しても諦めず、歩み続けてきた。これまで誰もできなかった、80年以上前の遺骨を暗い海から引きあげることができたのは、まさに「歩みをやめなかった」からだろう。

30年以上運動に取り組んできた先輩たちからしてみたら、私などまだまだひよっこだ。最大のリスペクトを込めて、井上さんにかわいい動物スタンプで応えてみることにした。

(文・写真/朴順梨)

ぱく・すに/ぼく・じゅんり 1972年群馬県生まれ。フリーライター。テレビ番組制作会社、雑誌編集者を経てフリーランスに。主な著書に『離島の本屋——22の島で「本屋」の灯りをともす人たち』『太陽のひと——ソーラーエネルギーで音楽をならせ!』(以上、ころから)など。共著に『奥様は愛国』(河出文庫)など。現在朝日新聞サイト「好書好日」にて「本屋は生きている」https://book.asahi.com/series/11029995を連載中。