「秋田市の決定は著しく妥当性を欠き、違法」

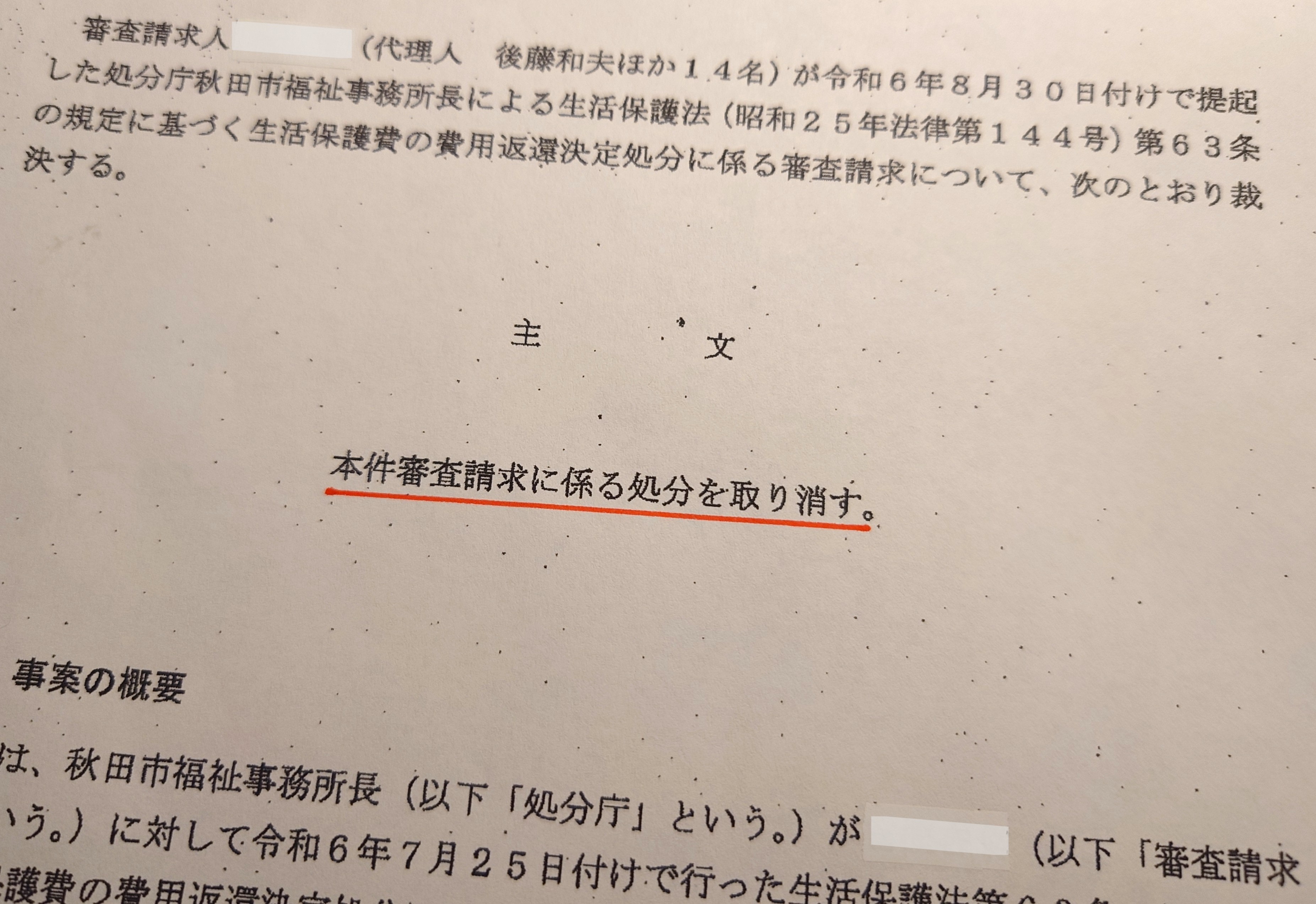

秋田市が精神障害のある生活保護利用者約120人に対し、長年支給ミスをしてきた「障害者加算」の過去5年分を返すよう求めている問題で、秋田県は7月11日、秋田市が当事者に対して行った返還決定を「違法」とし、取り消す裁決を下しました。

秋田市から返還(返済)を求められていた3人の当事者が、取り消しを求めて県に不服申し立て(審査請求)をしていました。

秋田県の裁決のポイント

・秋田市が障害者加算の返環を求めることによって、当事者の「最低限度の生活」がおびやかされるおそれがあるか否かなど、考慮すべき事情を十分考慮していない

・秋田市の返還決定は、法の目的や社会通念に照らして著しく妥当性を欠き、処分庁に与えられた裁量権の範囲を逸脱、または濫用したものとして、違法というべきだ

今回、秋田県が取り消したのは、不服申し立てをした3人の返還のみです。当事者を支援している民間団体「秋田生活と健康を守る会」は今後、全ての当事者の返還決定を取り消すよう市に求める考えです。

返還させるか否か、自治体が決められる

秋田県の裁決書を見ていきたいと思います。

今回、秋田県の判断のベースになった「ある判決」があります。役所が支給ミスをした児童扶養手当(約60万円分)を全額返すよう当事者に求めたケースについて、東京地裁が役所の決定を「違法」とした2017年2月の判決です。

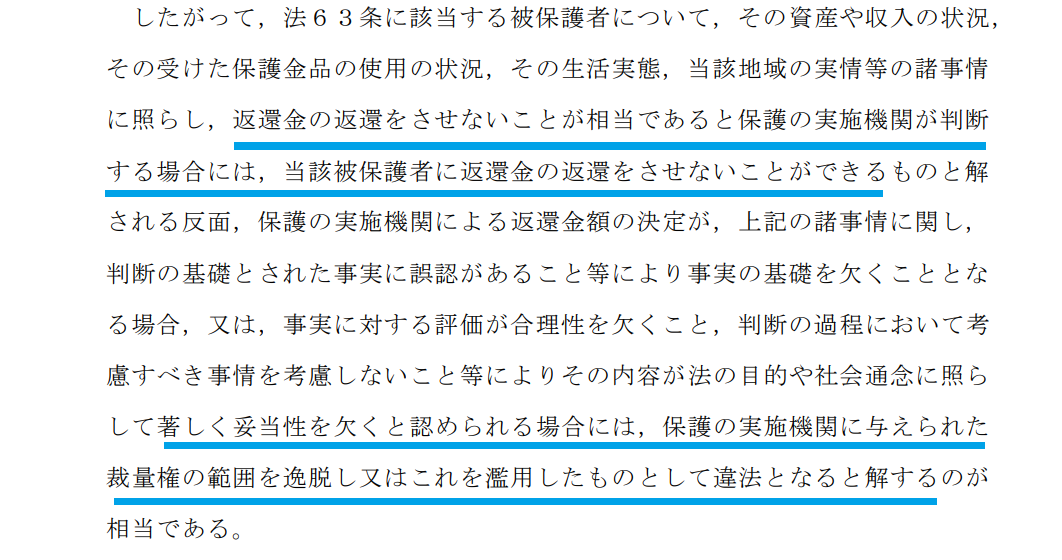

この東京地裁判決は、要約すると次のように言っています。

・自治体は、当事者に返還させないと決めることができる

・自治体が当事者に返還させると決めても、それが法や社会通念から見て不適切な場合は違法になる

今回、秋田県が秋田市に下した裁決は、この判例に沿うものでした。

「分割払い」でも自立を阻害するおそれ

秋田市がしたことは、適切だったのか――。

秋田県は東京地裁の判決をベースに、当事者と秋田市の双方の主張について検討しました。

実は3人の当事者は、秋田市から「月々1000~2000円の分割での返済」を迫られていました。市にしてみれば「一括払いは難しいだろうから、分割で」という「救済策」だったのかもしれません。

しかし秋田県は、これを救済策とは認めませんでした。

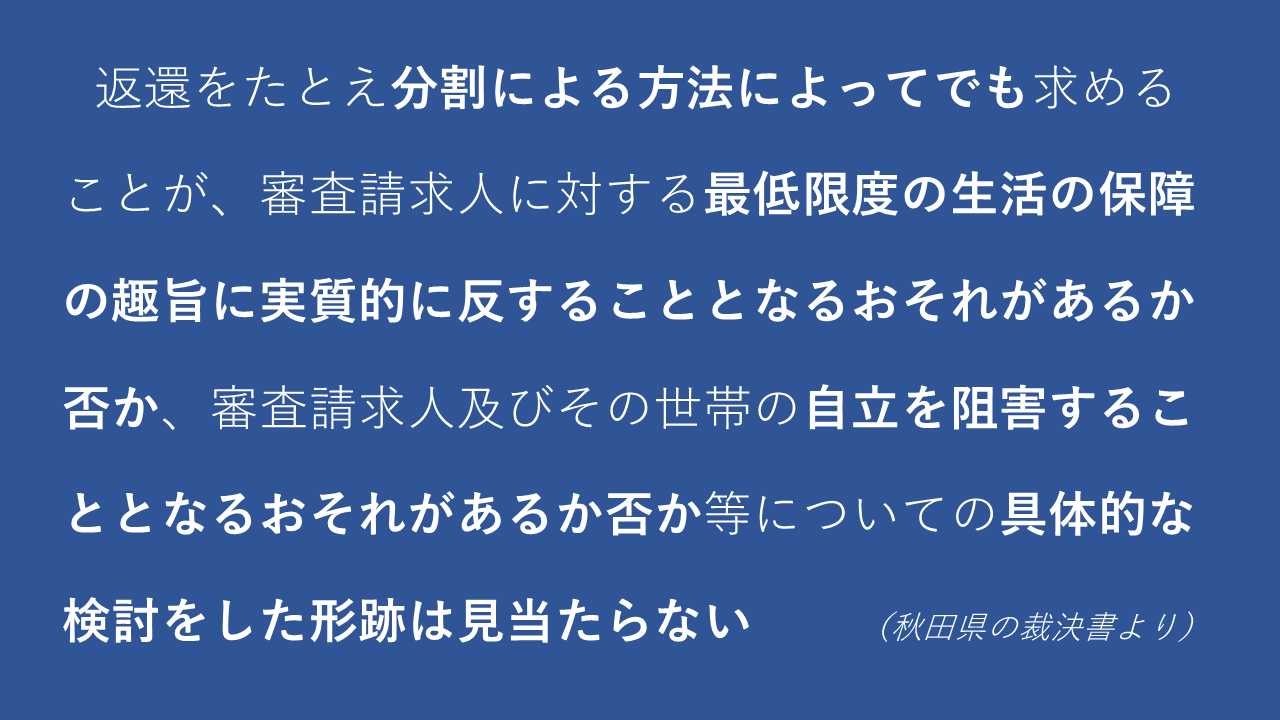

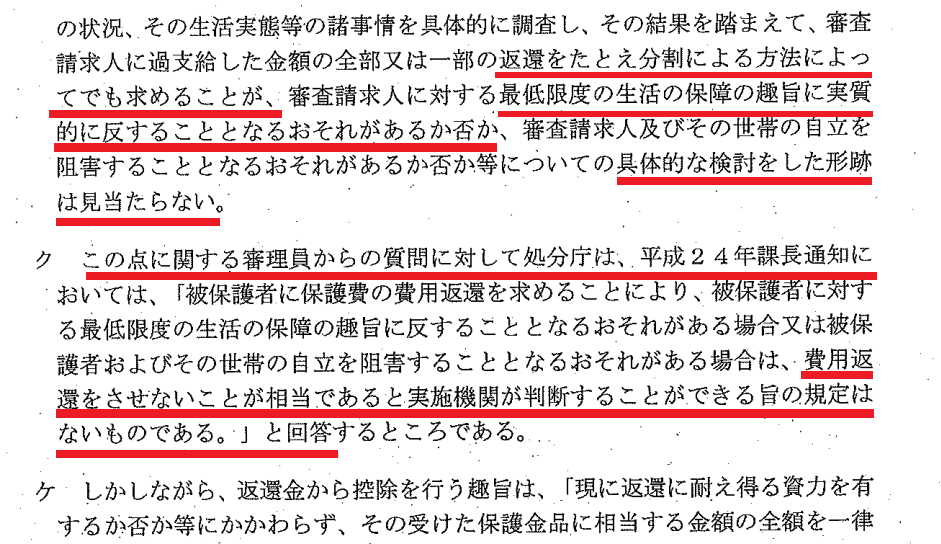

秋田県は、たとえ「分割」でも返済を求めることで生じるリスクを、秋田市が具体的に検討した形跡は「見当たらない」と断じました。そのリスクとは、当事者の「最低限度の生活」をおびやかすおそれはないか、当事者の自立を阻害するおそれはないか――などです。

「返還させないことを検討すべきだった」

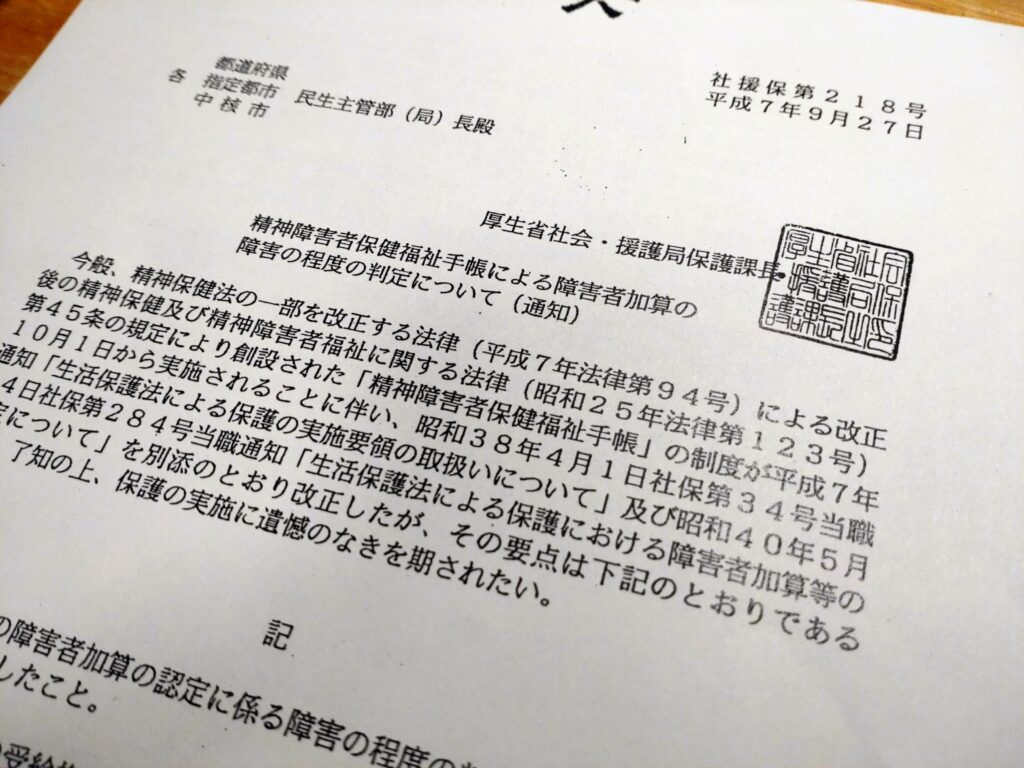

裁決書によると、秋田県の審理員が「返還を求めることによるリスクを検討した形跡が見当たらない」と秋田市に指摘した際、市は「(1995年当時の厚生省の)課長通知にはそのような旨の規定はない」と反論していました。

秋田市のこの反論は、市がこれまで議会などで説明してききた「法律上、返還を求めなければならないことになっている」という主張と同じものです。

しかし秋田県は「返還金から控除(※生活に欠かせない出費を返済から差し引くこと)をしてもなお多額の返還額が残る」という状況は「最低限度の生活」をおびやかすことになりかねず、返還をさせないことが妥当かどうかについて「より慎重な検討が加えられるべき」だったと指摘。「処分庁(秋田市)の主張は失当であり採用できない」と退けました。

そして、次のように結論付けました。

「私たちだけでなく、全員の救済を」

秋田県に取り消しを求めていた3人は、苦しくなる一方の生活への不安、そして「当事者は自分たちだけではない」という思いから、不服申し立てに踏み切りました。

3人の声はこちらの記事で紹介しています。

今回の秋田県の裁決について、3人は次のようにコメントしました。

Aさん

取り消しになって本当によかったと思います。今回の問題は、客観的に見てもこちら側が負担することになるというのはおかしいと思っていましたので、審査請求に動けば、取り消しになってくれると思っていました。しかし(審査請求をした後も)最終的に請求がきたので、また同じ結果になるのではないか、という不安もありました。取り消しという結果に収まり、本当に安心、ほっとしました。守る会には本当に感謝しています

Bさん

私らだけではなく、約70名の方々も安堵していると思います。これを機会に、次なる要望を大義とし、さらなる戦いに挑戦していきます

Cさん

とても嬉しいです。でも(返還が取り消しになったのは)、訴えた私たち3人だけだと聞いて複雑な思いです。私たちは色々な方々の力を貸していただき、声をあげることができて嬉しい結果をいただきましたが、声をあげたくてもどうしたらいいかわからずに泣き寝入りせざるを得ない方々が、まだまだ大勢います。出来ることであれば私たち3人だけでなく全員の分を取り消していただきたいです

秋田県は「最低限度の生活」を重視した

今回の秋田県の裁決について、生活保護行政に詳しい花園大学教授の吉永純(あつし)さん(公的扶助論)は、次のように評価しました。

「秋田県は、秋田市が生活保護法63条の自立更生控除(※生活に欠かせない出費を返還金額から差し引くこと)をある程度認めて返還金を減額しただけでは足りないとし、分割での返還を求める処分をも取り消した。このことは注目に値する。返還を求めることが『審査請求人(保護利用者)に対する最低限度の生活の保障の趣旨に実質的に反する』点を重く見ており、生活保護における『最低限度の生活』を重視したものだ」

「すべての当事者に当てはまる裁決」

たとえ月々1000円の分割払いであっても、返還させるのは違法――と秋田県が判断したことは、何を意味しているのでしょうか。

吉永さんは「『返還金の返還をさせないことが相当』すなわち返還を求めるべきはない、という判断だ」と指摘します。

「秋田県知事が、秋田市の返還決定を取り消した理由(一定の自立更生控除をしたとしても、分割払いであっても、返還を求めることは最低限度の生活を実質的に侵害するおそれがあるということ)は、返還を求めているケース全てに基本的に当てはまる。したがって有額返還を求めているケースは全てさかのぼって、返還決定を取り消さねばならない」(吉永さん)

また、今回の秋田市のミスの発端となった構造的な問題――障害者加算の認定の仕方が、精神障害と身体障害とで異なる点――について、吉永さんは「精神障害者手帳だけで障害者加算を認定できるようにする通知の改正は急務」とコメントしました。

「第3者機関による再検証を」

当事者を支援してきた民間団体「秋田生活と健康を守る会」代表の後藤和夫さんは、次のようにコメントを寄せました。

秋田生活と健康を守る会会長・後藤和夫さん

2023年7月から丸2年もの月日、120人の当事者や関係者を苦しめてきた問題について、昨年の千葉県知事裁決、岩手県知事裁決に続く人権侵害処分の取り消し裁決でした。「いてもたってもいられない、祈るような思いで返還取り消しを待ち望んできました」との声を聞いたとき、うれしさよりも秋田市側の罪深さへの思いが無性にこみ上げました。この事件が発生してから知事裁決までの2年間に、市は何度も返還を求めない対応へ舵を切り替え、当事者を一刻も早く安心させるチャンスがありました。今回の知事裁決まで長引いた秋田市政、生活保護行政の在り方は、専門家らによる第3者機関の再検証をすることなしには、人権尊重の市政・保護行政へと自動的に切り替わるものではありません。市民に真に頼られる市政・福祉行政の姿を見せてほしい。それが一番の願いです

不安を与えた当事者に謝罪を

また、当事者の代理人で弁護士の虻川高範さん(秋田市)は次のようにコメントしました。

弁護士・虻川高範さん

秋田市長は、これまでの市側の対応が誤っていたことを認め、誤った判断による対応でこの間2年近く当事者に不安を与え続けたことを、あらためて、当事者の方々に謝罪をすべきだ。「違法な返還決定」を維持することは、法の適正な運用をすべき地方自治体として許されないことであり、ただちに他の全員に対する返還決定も自ら取り消し、すでに返還を受けたものがあれば返還すべきである

秋田市長の「決断」は

秋田市は今後、どう対応するのでしょう。

他県では、今回の秋田市と同じように「返還取り消し」の知事裁決を受けて、ほかの当事者の返還も取り消した自治体があります。千葉県印西市です。

印西市では2021年、秋田市と同様の「障害者加算の過大支給」が発覚。印西市も当事者に過去の分を返還するよう求めましたが、当事者の1人が「印西市の返還決定を取り消してほしい」と千葉県に不服申し立て。千葉県は2024年1月、印西市の決定を「違法又は不当」だとして取り消す裁決を下しました。

千葉県の裁決を受けて、印西市は2024年7月、当事者13人の返還を取り消す判断をしました。

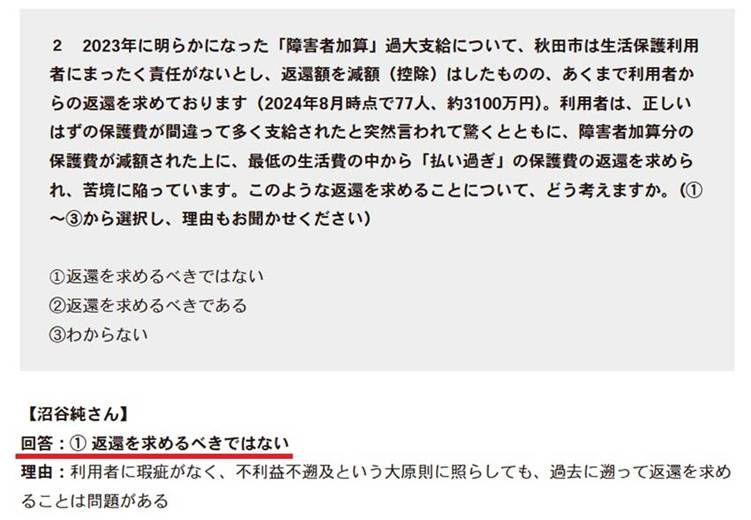

秋田市の沼谷純市長は、今年4月に行われた秋田市長選挙で初当選しました。筆者による選挙時の公開質問に沼谷さんは「返還を求めるべきではない」と答えました。

また6月の市議会でも「返還の適否」について7月中に判断する、と答弁しました。

7月も半ばとなりました。沼谷市長には「公約」にそって、全ての当事者に対する返還決定を1日も早く取り消すよう望みます。

【これまでの経緯】

秋田市は1995年から28年にわたり、精神障害者保健福祉手帳(精神障害者手帳)の1、2級をもつ生活保護世帯に障害者加算を毎月過大に支給していた(障害者加算は当事者により異なり、月1万6620円~2万4940円)。2023年5月に会計検査院の指摘で発覚。市が23年11月27日に発表した内容によると、該当世帯は記録のある過去5年だけで117世帯120人、5年分の過支給額は約8100万円に上る。秋田市は誤って障害者加算を支給していた120人に対し、生活保護法63条(費用返還義務)を根拠に、過去5年分を返すよう求めてきた。秋田市はその後、当事者の負担を軽減するため返還額を控除する作業(※生活に欠かせない物品の購入費を返還額から差し引くこと)を進め、120人のうち36人が返還額0円(返還無し)になった。残る7割、約80世帯は返還を求められている(2025年5月時点)。

【参考資料】

・2017年(平成29年)2月1日判決言渡 2015年(平成27年)(行ウ)第625号 生活保護返還金決

定処分等取消請求事件https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/086893_hanrei.pdf

・旧厚生省課長通知「精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の障害の程度の判定について」、1995年(平成7年9月27日) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8465&dataType=1&pageNo=1

・千葉日報 2024年7月10日 生活保護費13人に返還求めず 印西市の過大支給問題、千葉県裁決受けhttps://www.chibanippo.co.jp/news/national/1247495