えっ、と耳を疑いました。

8月29日夜、生活保護基準引き下げを違法とする最高裁判決への対応に関する専門委員会(以下、専門家会議)の2回目が厚生労働省で開かれた、その席のことです。

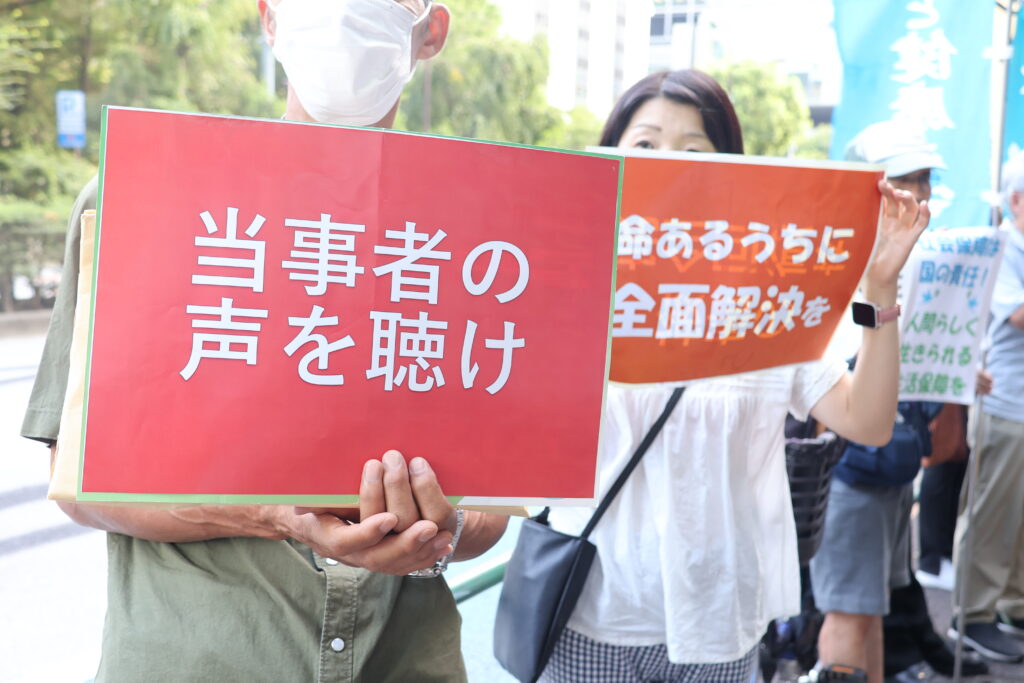

本来なら広く公開されるべき専門家会議は、メディア以外は傍聴不可、YouTubeのライブ配信は行うが、アーカイブは公開しないという厳しい条件の下で行われていました。生活保護利用者である裁判原告や弁護団も1回目の傍聴は不可でした。

原告らに退席求め、ライブ配信も打ち切り

2回目は原告や弁護団らが参考人として出席し、意見を述べました。

一通り終わると、大阪訴訟弁護団の小久保哲郎弁護士が「私たちはヒアリングが終わればこの部屋から退出せよと言われている。せめて本日についてはこのままこの場で傍聴させていただけないか。でなければ私たちはこの場を出て、すぐ近くでオンライン傍聴しなければならない。そんな不合理なことが許されるでしょうか?」と要望しました。

これに対し、岩村正彦委員長が、「今日は伺ったということにさせていただいて……休憩します」と議論を打ち切り、原告らに退出を促したのです。

「合議体ですよね?委員のみなさんの意見はどうですか?」と小久保弁護士が食い下がったものの、他の委員らからも異議はでませんでした。

インターネットで傍聴していた人に後で聞いたところ、配信はそのやりとりの前後で突然打ち切られたそうです。

環境大臣による水俣病患者からのヒアリングに際し、環境省職員が「持ち時間が超過したから」と突如マイクをオフにした事件を思い出しました。

当事者の、文字通り生命と尊厳がかかった訴えを「聞き置いた」構図だけ作り、遺棄する。このような非道を国はいつまで繰り返すのでしょうか。

「毎日、朝起きてからずーっと空腹とのたたかいです」

この日の原告の訴えは、生活扶助基準額の引き下げが生活にどのような影響を与えたのかを縷々訴え、迫真に満ちていました。

愛知訴訟原告の澤村彰さん

2013年、生活保護基準の引下げが行われました。食事は1日1食になりました。インスタントラーメンにモヤシも豚小間も入れられなくなりました。米は、ネットショッピングで、30kg9000円弱のものを買うようになりました。物価が高騰した現在は30kg23000円の米を食べています。食べる米の量についても、一回に炊くのを3合から1.5合に減らしました。おかずと言えるか分かりませんが、炊いたご飯に袋ラーメン、ご飯に安売りスーパーのレトルトカレー(94円)とかレトルトハヤシ(108円)とかだけです。夏場は、乾麺の素麵、うどん、そばを茹でて、めんつゆに一味唐辛子とかラー油とかマヨネーズとかで味を変化させています。ネギなどは入れられません。ごくたまに、天かすをかけるくらいです。最近の物価高騰により、乾麺も買えなくなってきています。空腹に耐えるために毎日、水で溶けるタイプのインスタントコーヒーでガス代を節約し、それに砂糖を入れて一日3杯飲みます。(中略)

生活保護利用者、原告の気持ちは早く遡及支給してほしい。でも、違法な行為をして国民の生活レベルを異常に最低にしたということを謝罪してほしい。生活保護は最低限の生活レベルのラインなのですから。 毎日、朝起きてから、ず〜っと、空腹とのたたかいです。365日。今は一部の一般の方々もそうです。専門家の先生方、365日、空腹で一日一食、ゆでうどんに醤油で、生活できますか?そんな生活を10年以上してきた生活保護利用者の実情から目をそらさず、速やかに判決に従って遡及支給を行うよう進言してください。私たちの状況、気持ちを少しでもご理解ください。私たちのことを私たち抜きで決めないでください。

「食費かエアコンの電気代か、こんな生活がいつまで続くのか」

大阪訴訟原告の新垣敏夫さん

私は、今も少ない保護費の中でなんとかやりくりをしながら生活をしています。特に今、物価高の中で食費をどう切り詰めるか、猛暑の中でエアコンの電気代をいかに少なくするか、そういうことを考えながら生活しています。 また、外に出ることがほとんどなく、人と話すこともほとんどない中で、最近は話すときにとっさに言葉がうまく出てきません。こんな生活がいつまで続くのかと思っています。(中略)

判決から2ヶ月が経過した今も、厚労省は交渉の際に専門家会議の結果を踏まえて対応を検討するとしか述べず、謝罪するかどうかさえも専門家会議の結果をみて判断するかのような発言をして、当事者である私たち原告との解決に向けた協議を拒否し続けています。 このような姿勢は、余りにも不誠実であり怒りがこみ上げています。 私たちが、10年以上前から、そして今もなお最低限度以下の生活を強いられていること、私たちの生存権、そして人権が侵害された状態が続いているということをきちんと理解してください。この状態を解消するために速やかに差額の保護費を払って欲しいです。

また、尾藤廣喜弁護士、伊藤建弁護士らは法律論の側面から、最高裁判決の法的拘束力や、新たな基準での引き下げがなぜ許されないのかについて委員らに訴えました。

低調な議論「あらかじめ話がついているのでは」

一方、ヒアリング後に質問をしたのは太田匡彦委員のみで、判決文の解釈にまつわるものでした。

休憩をはさみ、審議が再開された後も法学者の太田委員、興津委員からしか意見は出ず、原告の痛みを汲むような発言は一切ありませんでした。

退席直後の小久保弁護士に厚労省のロビーで所感を聞きました。

「私たちを退席させたことで、この専門家会議の立て付けがよくわかった。厚労省保護課は岩村委員長とあらかじめ話がついている。不信感が増しますよね。こちらの言い分に異論があるならば、堂々と議論すればいい。厚労省側の資料は、文献から自分たちに有利な部分しか引用していない。敗訴当事者が自分に有利な証拠だけを出して議論しようなんて、おかしい」

意見書提出「当事者を蔑ろにし、侮辱するもの」

9月1日、小久保弁護士は岩村委員長にあて「専門委員会の運営に関する意見書」を提出しました。

「当事者の意見を真摯にうかがいたいと述べて呼んでおきながら、一方的にヒアリングを打ち切って退席を求めるのは余りに失礼であり、当事者を蔑ろにし侮辱するものです」

「こうした専門委員会の運営のあり方は、同委員会の公平・中立性と合議体としての機能に強い疑念を抱かせるものです。私たちは、上記の専門委員会の運営のあり方について厳重に抗議するとともに、厚労省から独立した公平・中立な運営を行うよう、強く求めるものです」

その上で、この意見書を伊藤弁護士の補足説明資料とともに、委員会の資料として扱い、厚労省のホームページに掲載するよう求めています。

専門家会議の3回目は9月8日(月)午前10時から、原告らと厚労省の5回目の交渉は9月18日(木)13時から、東京・霞ヶ関の厚労省で予定されています。