石川県内で19人の犠牲者を出した能登豪雨災害から9月21日で1年を迎える。9日から数日間、取材で能登半島を訪れた。昨年の元日の地震からは1年9カ月経過したが、土砂崩れの後など、今も爪痕は生々しく残っている。1年前の取材時、そして今回の取材でも同じことを考えた。

「能登の問題は能登だけの話ではない」

温暖化で気候変動が起きる中、その影響を大きく受け、目立つ被害が出る場所の一つが、過疎地域や中山間地域だ。それはその地域に住む人だけが背負うべき問題ではない。

線状降水帯の予報で取材断念

今回の取材は、繰り返される雨天に悩まされた。秋雨前線が日本海側を中心に活発化。石川県内で避難指示が金沢市の他、能登半島の七尾市、輪島市、珠洲市などを合わせ、最大で36地区の7万5098世帯に出された。

初日の7日は線状降水帯が能登半島にかかる予報を見て取材を断念。土砂崩れが起きているという情報を得て、9日に能登入りした。

能登の人々が普段使う道は様々だ。金沢から能登半島をつなぐ自動車専用道路「のと里山海道」のほか、能登の市町を結ぶ国道249号、これ以外に各市町を広域でつなぐ道路があちこちにある。

復旧したばかりのトンネル近くで再び災害

輪島市や珠洲市など合併で広域化した市は、元は小さい市町で独自の歴史や文化を持ち発達してきた集落が、山を越えて点在する状況にある。市民の暮らしは山を越えて街と街をつなぐ道を通って、行き交うことで成り立っている。

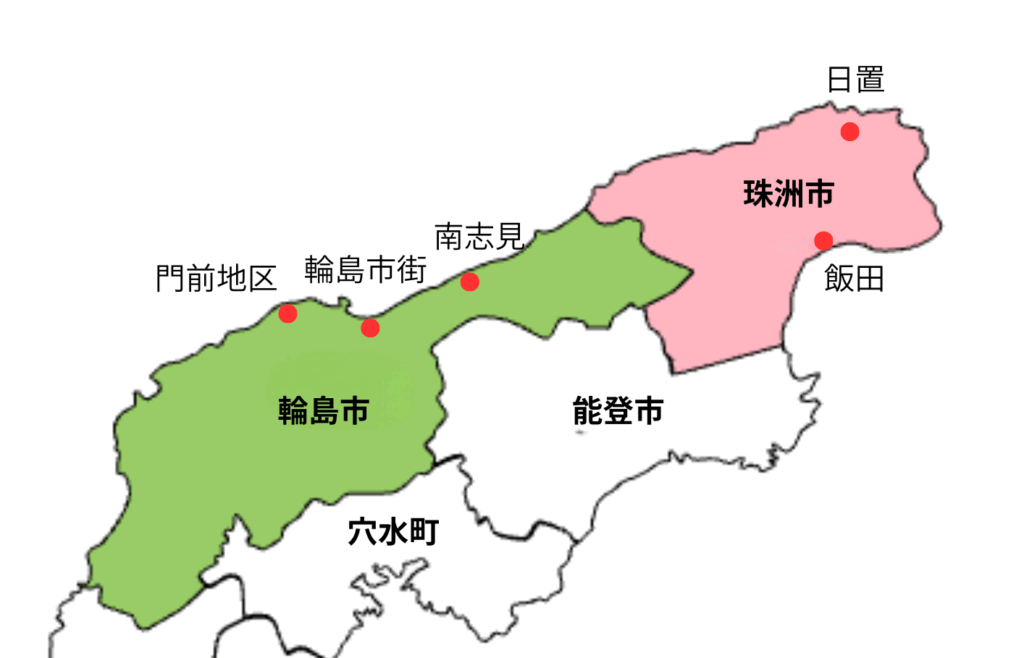

9日に能登入りして向かった輪島市門前地区。雨が降り出した夕刻、宿の予約をした輪島市街に向かう。8月に発生した豪雨で、昨年元日の地震から1年半ぶりの今年7月に復旧したばかりの国道249号にある中屋トンネル近くで土砂災害が起きたという。輪島市街に向かう主なルートは二つあるが、数日前の雨で災害のあった中屋トンネルを通る幹線道路の方がより早く到着する。

「迂回もできるみたいだから、今は通れるよ」

能登では、地元住民の情報を頼りに動くのが一番だ。昨日は通れても、今日は通れない。そういう場面に何度も出くわした。

9日夜は朝市通り近くにある宿に泊まった。銭湯にも入った。ゆっくりと布団に入って午後11時過ぎに眠った。他の客はみんなすでに就寝していた。

10日午前6時過ぎ、目覚めると自分以外の宿泊客のほとんどがチェックアウト済みだった。私以外の客はどうやら工事作業員の方々だったのだ。今でも奥能登の宿は、復旧のための作業員の皆さんが多く宿泊されていると聞く。たくさんのダンプが行き交い、作業員、警備員、多くの人が復旧現場で働いている。

ぼんやり、布団の上に座っていると、朝一番の大雨警報に対して注意を促す行政のアナウンスを聞いた。

今回の取材では、常にスマートフォンの天気予防アプリを見て、雲の動きや警報、注意報をチェックしながら、動き回った。これまで数回取材で訪れた能登だが、これほどまでに天候を気にしたことはなかった。

連続する片側通行規制

11日の夜は珠洲市の外浦にある日置(ひき)地区の宿に泊まった。翌12日の奥能登は午後3時ごろから大雨の予報。朝一番に外浦の海辺の道を進み、絶景道路を進んで、お土産の購入で何度か訪れている製塩所を目指す。

海岸が4メートル隆起した海岸線は隆起した部分が白く見える。切り立つ岩に美しい海。

揚げ浜の塩田で海水を撒く日に焼けた男性の姿。豪雨の被害がひどかった地区にある珠洲市の大谷神社の祭りがあるようで、紅白ののぼりがはためいていた。

昨年の取材では見られなかった能登の風景が見られて嬉しい。

しかし、一つ一つじっくり見てみたいと思っても、午後から雨が降るのがわかっているので、止まらず前に進むしかない。そして、とにかく片側通行規制が連続で出てくる。土砂崩れの復旧工事があちこちで行われているのだ。

雨が降らずに移動できる時間は数時間。大雨になれば、通行止めになる可能性があり、輪島の外浦にある、珠洲寄りの南志見(なじみ)地区の宿にスムーズに向かえるかどうか。うまくいけば、海岸沿いでいけるが、土砂崩れでストップしていないかどうか。

塩を買い込み、店で南志見までの道について案内を求めた。

「うーん。この前の雨で……。工事で通れないかもしれない」

製塩所に務める男性が南志見出身なので詳しいが、男性からは遠回りでも一度、珠洲市の中心部の飯田地区に戻って、山を越えて、内陸から南志見を目指すことを勧められる。

「ああ、やっぱり」

一年前に豪雨で大規模な土砂災害に見舞われた大谷地区から市街地の飯田地区へ向かう道もあるが、その道を使わず、さらに向こうの、もと来た日置から戻って市街地を通過して、内陸から山を越えて南志見方面に向かうルートが確実だというのだ。

不安を聞いても、不平は聞かなかった

大雨のたびに一時的に通過できなくても、人々の生活道路であり、買い物や通勤の道なのである。通行止めになっても、現地で暮らす皆さんは冷静に対応している。土砂災害の不安を口にしても、不平を聞いたことはない。そして、点在する道路の復旧現場で、黙々と作業をしている作業員さんを見かけては、頭の下がる思いでいっぱいになる。感謝を伝えるにしても、小さく会釈するのが精一杯だけど。

言われたルートを戻り、南志見の宿に着いてほっとする。降り出す予想時刻の5分前に着いた。着いた途端、雨が本格的に降り出した。

宿に入る前、大雨の災害に注意するよう、防災のアナウンスが流れた。

宿がある地区は対象ではなかったが、数カ所避難指示が出たという。

しかし、その夜の雨量はさほどでもなく、温かなもてなしを受けてゆっくりと宿で過ごせた。後で現地の人に聞いたら、かなり離れた同じ輪島市内の門前地区の雨がひどかったという。

大量植林のスギが川をせき止め氾濫

翌日、輪島市街の住民から聞いた話では、昨年の豪雨で洪水になった理由の一つに、地震で崩れた山から、倒れたスギなどの木々が大量に流れてきたことがあるそうだ。山間部から流れ出た大木が橋に引っかかり、川に堆積して、川の流れをせき止め、それが溢れ出て大きな水害を引き起こしたのだ。昨年9月の豪雨直後の取材で見た光景は、まさしく、田畑や住宅を越えて氾濫した後に大量に横たわる大木だった。

朝市通りに近い川にかかる「いろは橋」。昨年の豪雨の後に、折り重なって流木が溜まっていたが今はない。しかし、橋は損傷しているそうで、通れないままだ。

線状降水帯が発生して、豪雨となり、川の水位が上がって氾濫するというだけではなく、それに伴い土砂崩れによる流木の被害、道路の寸断など、さらに災害が拡大する傾向にあるのだ。

大量の植林が進められ、過疎などの理由で適切な間伐など、人の手が入らなくなった山林について、インフラ基盤そのもののあり方を早急に見直さなければならない事態に陥っている。

能登が警告を発してくれている

東京に戻って、この数日間に「能登豪雨から1年」の報道を見た。

被害を受けた当事者の声や思いを伝えている。能登の現状を伝えることは大事なことだ。

だけど、繰り返して言いたい。

「能登の問題は能登だけの話ではない」

能登が警告を発してくれているのだ。

問題の原因も被害も、私たちみんなの問題であるのだ。しわ寄せが出ているのが能登であり、地方で起きている豪雨災害の現場である。引き続き、これまでの国の政策を含めて取材し、検証を続けていきたい。

【訂正】国道249号にある中屋トンネル近くで土砂災害が起きたのは、「数日前の豪雨で」ではなく、「8月に発生した豪雨で」の誤りでした。お詫びして訂正します。(9月26日9時48分更新)