当事者に語らせる前に

トランスジェンダーの痛みを、知らなければいけない。そう考えて『トランスジェンダー入門』(周司あきら、高井ゆと里)を読み始めた。

トランスジェンダーの人たちを傷つけてきたものは何なのか、これ以上傷つけないためにどうすればいいのか、知りたかった。

個人的な思いもあった。

友人のトランスジェンダーの女性と話しながら、私はこの人を無意識に傷つけているかもしれない、と考えることがある。友人がこれまで積み重ねてきたこと、苦しめられてきたこと、望んでいることの「輪郭」をぼんやりとでもいいから、彼女に語らせる前に、知っておきたかった。

進みながら、立ち止まりながら

友人とは、仕事を通じて知り合った。当時は戸籍に登録された男性の名前で仕事をしており、名刺やメールにも、その名前が記されていた。

何年か後、私たちは別の場所で偶然再会した。その時に初めて、私はその人のジェンダーアイデンティティが女性であることを知った。

友人は今「通称名」を使っている。ご両親が「もしあなたが女の子だったら、こう名付けようと思っていた」と彼女に教えた名前だ。私たちは普段から友人をその名前で呼んでいる。彼女と彼女の名前は、もはや切り離せない。

そして今月、友人は戸籍に登録されている名前を変えるため、一歩を踏み出した。通称名が記された郵便物や健康保険証などを「証し」として持ち、家庭裁判所で改名の手続きをしたのだ。結果が出たらお祝いしようと話し合った。

その数日後、私はメンズスーツを着た友人を目にした。再就職の面接日とのことだった。就職が決まれば、いずれ戸籍上の名前と性別で手続きが進むことになる。友人はおもんぱかって「割り当てられた性別」である男性として、振る舞うことにした。

生活費を稼ぐため。だが、就職すれば女性への性別移行を進めることは、困難になるかもしれない。

友人が前に進んだときの思い、悩みながら歩調を緩めたときの葛藤を、私は想像することしかできない。

知らずに「想像」することの限界

他者への想像力を持とう、とよく耳にする。けれど自分ひとりの経験に基づく想像には、限界がある。想像を広げるには、知らなければならない。

友人のことを考え、本書を読んで気づいたのは、この社会を形づくる(価値観や制度・法律など)ほぼ全てのものが、トランスジェンダーの人権をおびやかす構造になっているということだ。

トランスジェンダーは人口の 0.4~0.7%と非常に少ない(2019年大阪市調査、2020年埼玉県調査、2020年電通調査など)。身近に相談できる相手がいないトランスジェンダー、たとえば地方の子どもたちは、どのように日々を生きているのだろう?

私の暮らす秋田市では、トランスジェンダーの女性への差別的な言説を広めている団体がLGBT理解増進法の廃案を訴えるビラを配っている。

発言力のある人物が「女性の安全」をたてに、トランスジェンダーの女性を差別する発言をしている。

トイレと風呂の問題をめぐり、いまだトランスジェンダーの女性に筋違いな「不安」をぶつける人がいる。

恐らく彼らは知らないのだと思う。トランスジェンダーがどのような人たちであるかを。トランスジェンダーの現実を。「知ること」を抜きにした乏しい想像力で想像した何かを、彼らは拡散させているにすぎない。

本書のテーマは「知ることの意味」であるように思う。トランスジェンダーの人たちの現実を知ること。その現実の源に何があるのかを知ること。

知った瞬間、世界は変わり始める。これまで見えていなかったもの、居ないことにされてきた人たちの姿が見えるようになる。そこから、ゆっくりであっても確実に、社会は変えていける。

「分かりやすさ」の罪

かつて私は、トランスジェンダーの定義を「身体の性と、心の性が異なる人たち」と新聞記事に書いたことがある。「短くて分かりやすいから」という理由だった。

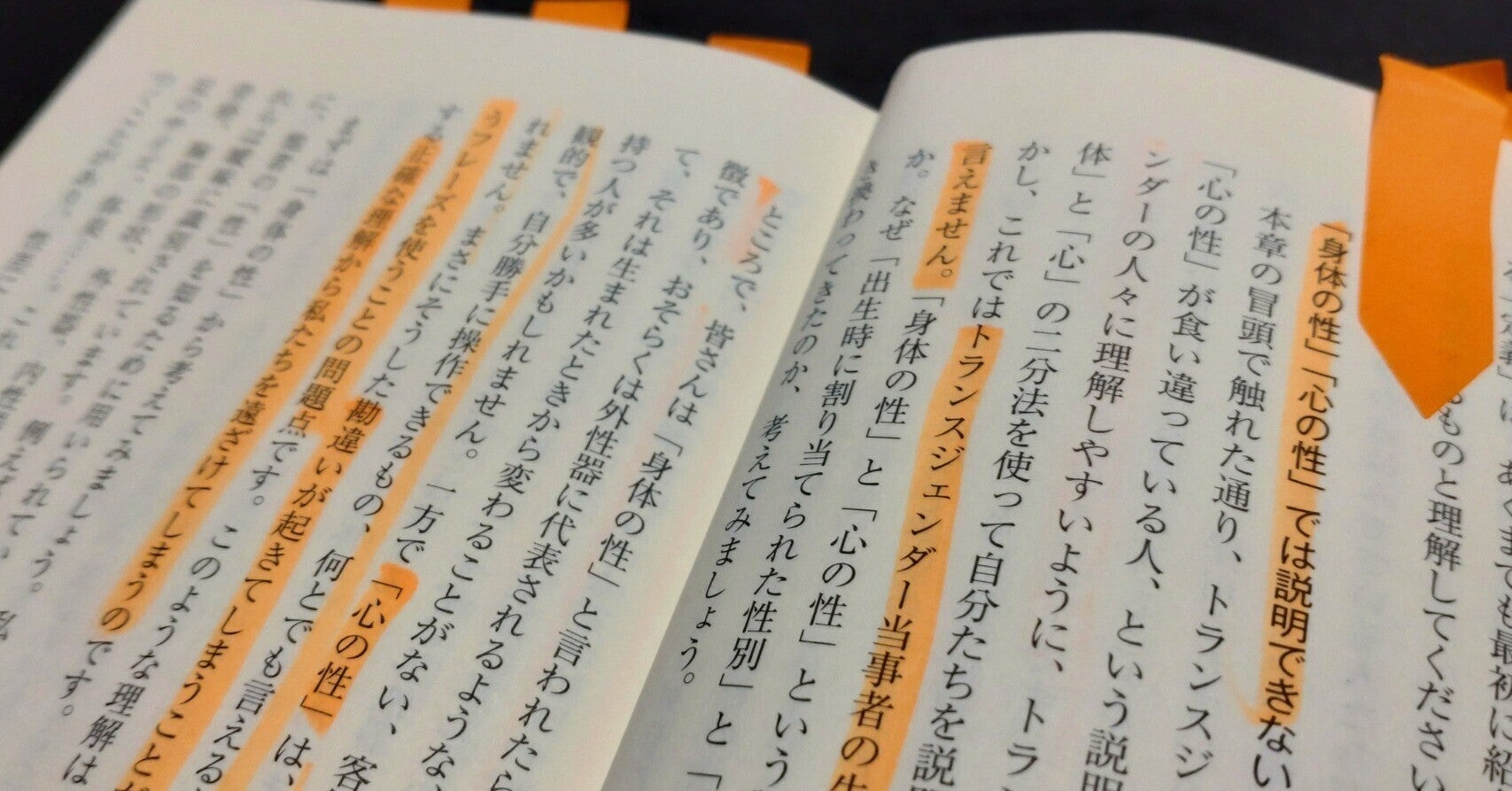

この「身体の性、心の性」という表現は、トランスジェンダーの現実のさまざまな要素を欠落させ、正確な理解を遠ざけるものとして本書が問題点を指摘している。

「もっと分かりやすく説明して」という要望を、新聞社の上司や読者から常日ごろ受けてきた。だが、経済用語をかみ砕くのと同じ感覚で、人権の根幹にかかわる言葉を単純化してはいけなかった。

マジョリティー側から寄せられる「分かりやすく」の声に応え、マジョリティー側が「想像しやすい」ように言葉を改変することで、大切なものがそぎ落とされ、誤解を生む表現へと変わっていく。「身体の性、心の性」がまさにそうだった。

友人の思いを知り、本書を読んでトランスジェンダーの現実に少し触れた今は、せめて〈トランスジェンダーとは、生まれた時に割り当てられた性別と、ジェンダーアイデンティティが異なる人たち〉と表現したい。分かりにくいという読者がいたら、一緒に学びましょうと声を大にして言いたい。

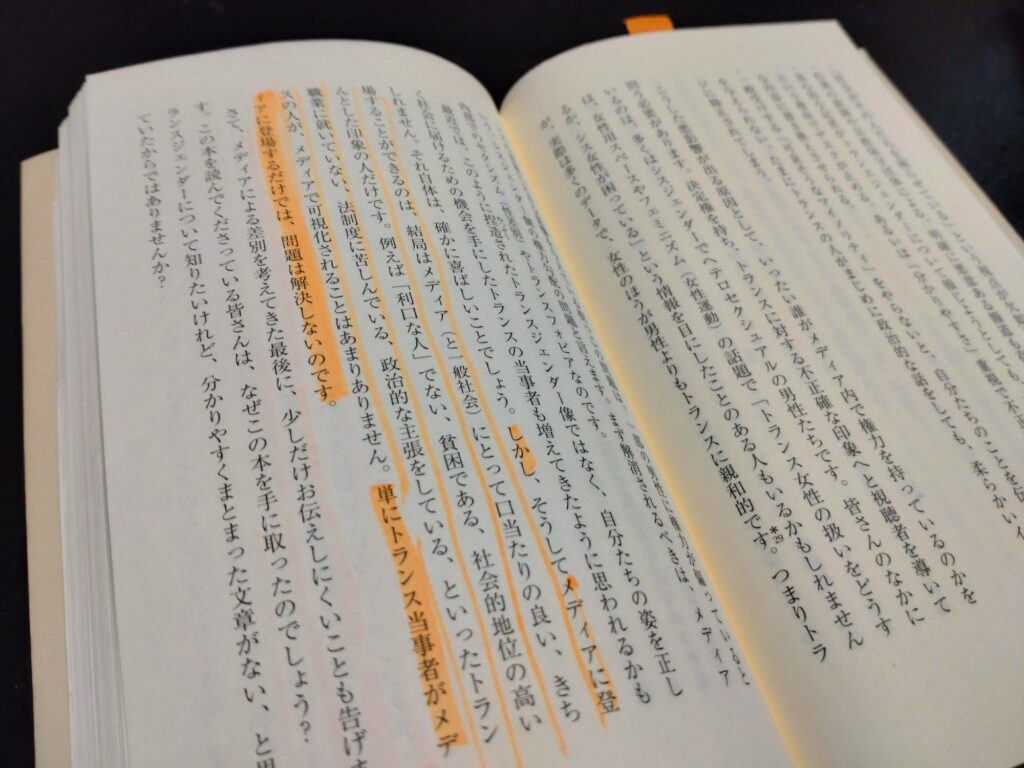

気づけば、本書にたくさんのマーカーを引いていた。自分の無知への恥ずかしさ、悔い、共感。そういう雑多な思いの跡だった。

「まだ希望はある」

本書が刊行される10日ほど前、著者の一人である高井ゆと里さんが書籍の内容を紹介する記事を書いていた。

全6章にどのようなことが書かれているのか、どのような思いでこの本を書いたのかを丁寧に説明していた。末尾には

〈私たちはもう、疲れたのです。お願いです。新書ですから、入門書ですから、どうかみなさん手に取ってみてください〉

とあった。

本書は発売から数日で増刷。2週間ほどで3刷が決定したという。

「まだ希望はある」と担当編集者がツイートしていた。同じ思いの人が、きっと数多くいる。