『ブレインウォッシュ セックス-カメラ-パワー』を観て

“男のまなざし”が溢れているのは、ハリウッドだけじゃない

「最初は拒んでいた女性が最後には喜ぶという展開は、それだけで10時間は話せますね。喜ぶべきことのように描かれることさえあるのです。性的虐待や性的暴行が後をたたないのは、こういうシーンのせいでもあります」

ドキュメンタリー映画『ブレインウオッシュ セックス-カメラ-パワー』のニナ・メンケス監督は語る。

わたしたちは、日々、映画における「視覚言語」の渦に翻弄され、ものの見方が限定され偏っている。現在公開中のこの映画を観て、ショットの構成にはカラクリがあるのだと深く納得した。映画を観て嫌な感じを受けたこと、苦しく悔しく悲しかったシーン、それから完全に自由になれない自分のありようまで、それらが“男のまなざし(male gaze)”によるものだと、ニナはショットを分析しながら証明する。

『ブレインウォッシュ セックス-カメラ-パワー』の製作のきっかけは、2017年、ニナ・メンケスが書いた「Filmmaker誌」の一つの記事だった。ハリウッドでMeToo運動が始まった年のことである。

「自分は映画では主体だったが、恋愛では客体化することを感じ嫌だった」という彼女の言葉に共感する。

© BRAINWASHEDMOVIE LLC

映画における視覚的言語がもたらす深刻な影響

映画における視覚的言語が、性的虐待と性的暴行、女性に対する雇用差別のそれぞれにどのように関係しているかを簡潔に説明したそのエッセイは拡散し続け、同誌でその年に最も読まれた記事になった。その結果、ニナの講演は米国内外で数多く開催され、その反響の大きさに押されるように、この長編映画が生まれたという。

本作でニナは、1896年から現在までの数々の映画からショットを引用し、詳細に分析した。高い評価を受けてきた作品も多数含んでいる。アルフレッド・ヒッチコック監督の『めまい』(1958年)、ジャン・リュック・ゴダール監督の『軽蔑』(1963年)、ドゥ二・ヴィルヌーヴ監督の『ブレードランナー2094』(2017年)、2020年にNetflixで最も見られた作品『愛は、365の日々で』(2020年)まで、実に175本にのぼる。韓国映画も数本含まれている。

さらに映画では、ニナの講義に加え、20人余りの映画製作に関わる女性たちのインタビューも全編に散りばめられていることが批評の厚みとなっている。女優、映画監督、脚本家、撮影監督、映画理論研究家、活動家、弁護士、パフォーマー、コメディアン、精神分析医、インティマシー・コーディネーター1など、それぞれの言葉には重みがある。実際に体験したこと、悔しい思いも伝わってくるし、示唆にとんだコメントも出てくる。

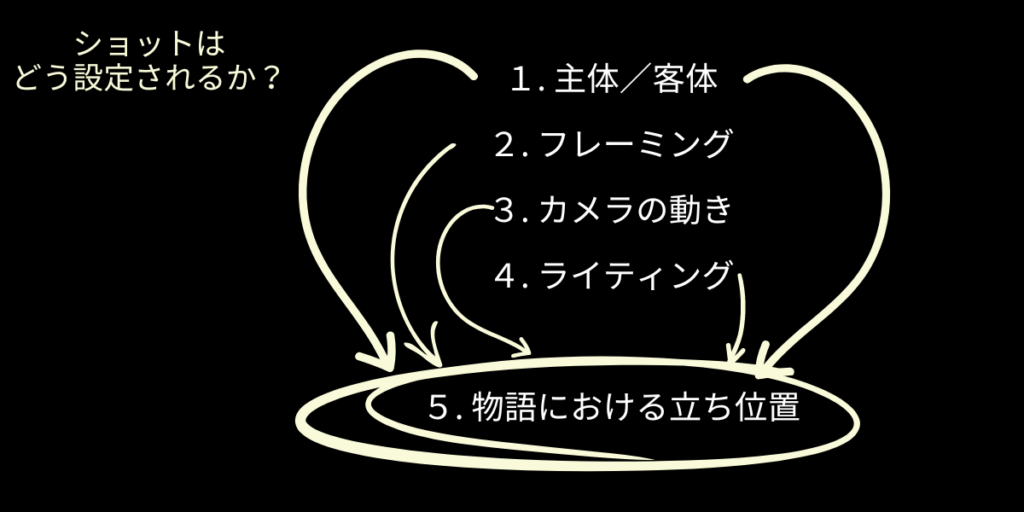

ニナの講義は、映画のショットがどのように設定・構成されているのかを、次の図にある4つの視点 ①主体/客体、②フレーミング、③カメラの動き、④ライティングから分析し、それら全てが「物語における立ち位置」を形づくり、性差別的な社会が続くことにいかに寄与してきたかを証明する。

客体としてみられている女性

「主体/客体」とは、映画における「見る側」、「見られる側」のことである。シスジェンダー2で異性愛の男性監督が、女の体を客体化したショットは、驚くほど多い。普段意識化されていないそうしたショットから、観客は何をすり込まれているのか、ニナはその構図から分析する。男女の差に驚いたのは、ライティング(照明)である。男優には強い照明をあてて、顔に影や立体感を出し、人物像に文字通り「陰影」を与えている。これに対し女優には、平面的でぼんやりした照明をあて、二次元的な現実離れした存在として描かれる。女優は体の一部だけが映る場合も多く、そのときスローモーションが多用される。ちなみに男優の場合、スローモーションが使われるのは主に戦闘シーンやアクションシーンで、全身が映ることが多い。こうした違いは製作陣に男性が多いことが関係している。男優と女優では撮影方法が全く異なるのだ。

そしてニナはこう付け加える。

「理想としてはさまざまな映画でさまざまな演技を平等に観たい。だから異性愛者の男性が女性のお尻を撮影したいなら、撮るなと言うつもりはない。私は事実を指摘したいだけなのだ」

「歴代の映画の96%が“男のまなざし”で撮られ、その映像がもたらす女性への攻撃にウンザリしているのだ」と。

主人公が女性でも

撮影監督のナンシー・ジュライバーは、「撮影監督の95%が男性なので、“男性のまなざし”が普通。主人公が女性だったとしても客体化され、搾取される」と指摘する。

ここでニナが引用するのは、スティーブン・キングの小説を原作としたブライアン・デ・パルマ監督の『キャリー』(1976年)だ。主人公キャリーは学校でもいじめられている高校生。映画の冒頭で、体育の授業でバレーボールをレシーブできずに級友に小突かれるキャリーを映した後、突然、場面は女子ロッカールームに転じる。スローモーションが使われ、ぼんやりした照明の中、裸の女性たちが不自然にはしゃぐ。この映像の上には男性製作陣の名前が並ぶ。そしてキャリーの全裸のシャワーシーンとなり、体の一部をクローズアップしながら映す。

「これは完全に性的搾取です。ストーリーには全く関係のないシーン。映画製作者たちは、何を伝えたいのかを深く考えるべきだ」と自身も映画製作者で大学教員のイヤボ・クワヤナはいう。

ニナは大学のゼミで学生が示した反応を紹介する。

「自分の体が、どう見られているのか考えてしまう」

ニナは、こうした映画にさらされることで、「自分の体さえ、変な視点を通して見てしまうことになる」と危惧する。

精神分析医のサチコ・タキ・リースも「“男性のまなざし”で作られたメディアを見続けていると、女性ですら、その対象になりたいと思うようになり、イメージに合わない自分の一部分を捨てようとさえする」と指摘する。

「そのことに、ふと気づいた時に感じる虚無感・むなしさが問題です」

女性の客体化は、雇用差別にもつながる

女性の客体化は、雇用にも影響すると指摘するのは、キャスリーン・タール弁護士である。

女性を客体化するメディアに触れているうちに女性への先入観が生まれる。そのため、雇用でも「その女性が性的に魅力的かどうかで扱い方が変わってしまう」とみる。

米国では映画学校の生徒の男女比は平等だが、ハリウッド製作のトップ250の映画のうち女性監督の作品は、1998年が9%、2018年は8%に過ぎない。

1964年施行の公民権法第7編「雇用機会均等法」では、人種・宗教・出身国・性を理由とする雇用上の差別を禁止しているが、米国で最も違反が多いのはハリウッドだという。

しかし、2015年には米政府の雇用機会均等委員会(EEOC)やFBIがハリウッドの女性差別を調査し、違法の疑いでスタジオの財政を引き締めにかかっていると報じられている。

女性監督たちは?

では女性監督の作品はどうか。

「無声映画の時代は女性がもっと活躍していた」というのは、『Liberating Hollywood』(ハリウッドを解放する、未翻訳)の著者、マヤ・モンタニェス・スムクラーである。その後、トーキー映画によって多くの資金が動き、ウォール街が関与し始めて、“男性のまなざし”によるハリウッド支配が始まったと説明する。

ニナは、女性監督も「視覚言語」を内在化し、男性監督と同じ撮り方をしてしまうと指摘した。

たとえば、ソフィア・コッポラ監督の『ロスト・イン・トランスレーション』(2003年)で、スカーレット・ヨハンソンのお尻のアップが下着を透かすようなハイライトの照明で映し出される一方で、タクシーで東京を走るビル・マーレイは陰影をつけたライティングの効果で、思索にふける「人間」として描かれている。

また、全米最大のテレビ局で実際に起きたセクシュアル・ハラスメント事件を扱ったジェイ・ローチ監督『スキャンダル』(2019年)は、フェミニズム映画として扱われることも多いが、セクハラの場面の執拗で直接的な表現には疑問が残る。女性映画監督のキャサリン・ハードウィックは、「自分ならどう撮るか、女性を客体としない方法とは何か」を探っている、という。

自身も映画監督であるニナ自身の作品も、今回同時上映されている。

『マグダレーナ・ヴィラガ』(1986年)は、殺人の容疑者となったひとりの娼婦が生きる世界と内面に迫り、彼女が長い時間を過ごす寝室の描き方にハッとさせられた。

『クイーン・オブ・ダイヤモンド』(1991年)は夜はラスベガスのディーラー、昼は高齢者の世話をする女性の日常を追った代表作。2作ともニナのよき協働者である妹のティンカ・メンケが主演している。

『ブレインウォッシュ セックス-カメラ-パワー』と合わせてみると、女性監督たちのチャレンジの一端をより感じることができるだろう。

世界に配信される娯楽メディアの80%がハリウッド製作だ。そして、ハリウッドで働く94%の女性がセクハラ、性暴力を経験していることがMeToo運動を通して明らかになった。

わたしたちは映画を観るとき、ニナのように分析的に観ることはできないかもしれない。しかし、無意識のうちに、わたしたちの意識に入り込む“男のまなざし”、視覚言語の影響力の大きさ・深刻さに目を塞ぐわけにはいかない。

映画の中では、女性を性的対象とするメディアに触れると、女性を犠牲者とみる視点が欠如し、男性が性暴力を行う率が高くなるという、数十年に渡る研究結果も紹介され、ギクリとした。レイプカルチャーを描くことで、それが普通だと思われ、レイプを受け入れる文化が育つ。次は、わたしたちが日本映画を分析し、変えていく番だ。

「全てが変わるわけではない。だが向き合わない限り何も変わらない」(ジェームズ・ボールドウィン)

Kino LorberのYouTubeチャンネルより。

『ニナ・メンケスの世界』公式サイト

5月10日よりヒューマントラストシネマ渋谷で公開中。全国順次ロードショー。

『ブレインウォッシュ セックス-カメラ-パワー』2022年/ カラー/107分

『クイーン・オブ・ダイヤモンド』1991年/カラー/75分

『マグダレーナ・ヴィラガ』1986年/ カラー/ 90分