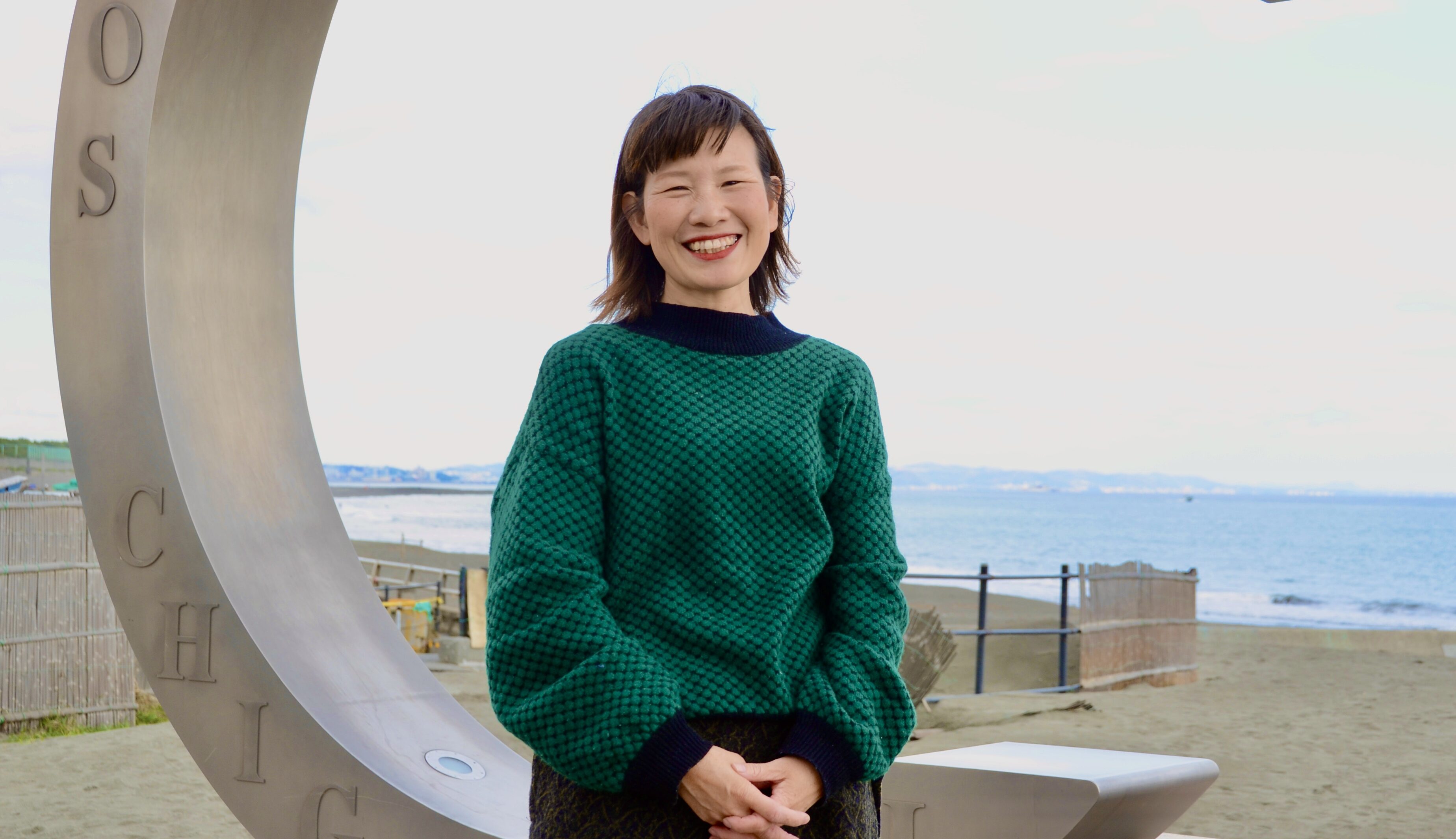

家電量販店のチラシを模した「春の予算特別委員会」、旅行雑誌の広告をイメージした「市役所をめぐる旅」・・。目を引く資料の数々は、茅ヶ崎市(神奈川県)の体育館改修事業や小中学校に関する条例改正など市政課題を端的に伝えている。「議案書や予算案を読みながら、どんな風に市民に伝えられるか考えていると思わずニヤニヤしてしまう」。同市で「市議会傍聴ツアー」を企画している藤池香澄さん(50)はいたずらっぽく笑う。地方議会に対する市民の「分からない」「知りたい」との思いに一緒になって向き合ってきた7年余りを振り返ってもらった。

震災や原発事故を受けて感じた「モヤモヤ」

藤池さんは茅ヶ崎市出身。就職を経て結婚し、子どもが生まれたのを機に横浜市からUターンした。人口24万人余の茅ヶ崎市。「顔を合わせれば少しおしゃべりするみたいな、心地良い人のつながり」が魅力だという。

政治への造詣や関心が深かったわけではない。「若い時は人から政治の話題を出されるとげんなりしちゃうくらいだった」と苦笑する藤池さん。家事や子育てに追われる多忙な日々の中で、政治に目が向き始めたのは、東日本大震災や福島第一原発事故がきっかけだった。

2011年3月11日午後2時46分、大きな揺れに襲われた。外を見上げると大縄跳びの縄回しのように揺れる電線。市内の海岸沿いは津波の浸水想定区域となっている。二人の子どもが通う小学校へ急いだが、校門は閉まっていた。その場に現れた教頭に開門を求めたが、「部外者は入れられない」と言われ、校内がかなり混乱している様子が伺えた。集まってきた保護者と教員の押し問答が続き、10分近く経ってようやく門が開いた。後日、津波で児童、教員計84人が犠牲になった宮城県石巻市の大川小学校に関するニュースを知って、人ごとではないと強く思った。

2013年、安倍晋三首相(当時)が東京五輪に向けた演説で、福島第一原発事故後の処理水について「アンダーコントロール(適正に制御されている)」と発言した。そのニュースを見て、モヤモヤとした気持ちになった。「このまま情報に流されてしまう自分こそが『アンダーコントロール』にあるのではないか」。台所で茶碗を洗っていた手がふと止まった。

「自分なりに正確な情報に触れて、きちんと理解したい」。その思いを強めたが、新聞に目を通す以外のことは思い付かなかった。市内でも安全保障関連法(2015年9月成立)の法改正に反対する動きが高まり、「安保関連法に反対するママの会」の勉強会などに参加した。しかし、国政に関する知識や情報に触れても、「自分からは遠い」という感覚に大きな変化はなかった。そんな本音を周囲に漏らすと、「地元の市議会に行ってみるといい」と勧めてくれた人がいた。その助言が心に引っかかっていた。

地方議会は個性豊かで奥深い

残暑が厳しかった2016年9月。午前中に自転車で回る配達の仕事を終えると、昼時は市総合体育館で体を動かすのが日課だった。仕事を終えると汗だくで、「クーラーが効いていて、座っていられる場所」を探した。体育館に隣接する市庁舎が目に入り、開会中だった茅ヶ崎市議会(議員定数28)の傍聴席が頭に浮かんだ。傍聴席に腰掛けたものの、「どの席に座っているのが誰なのかもさっぱり分からない」というのが、議会傍聴の第一印象だった。体が冷えてきたので本会議場から出ると、傍聴に来ていた年配の男性に声を掛けられた。

男性と雑談を交わすと、「居眠りしている議員もいたでしょ。(議員報酬月額)40万円ももらっているんだよ」と不満を漏らしていた。安易に同調はできなかった。「給料をどうこう言えるほど、議員の仕事について知らない」と思ったからだ。その体験を女性の仲間同士で話してみると、傍聴者が極端に少ない市議会の現状に問題意識が向いた。藤池さんを含む女性3人で市議会をグループで傍聴するイベントの企画を始めた。

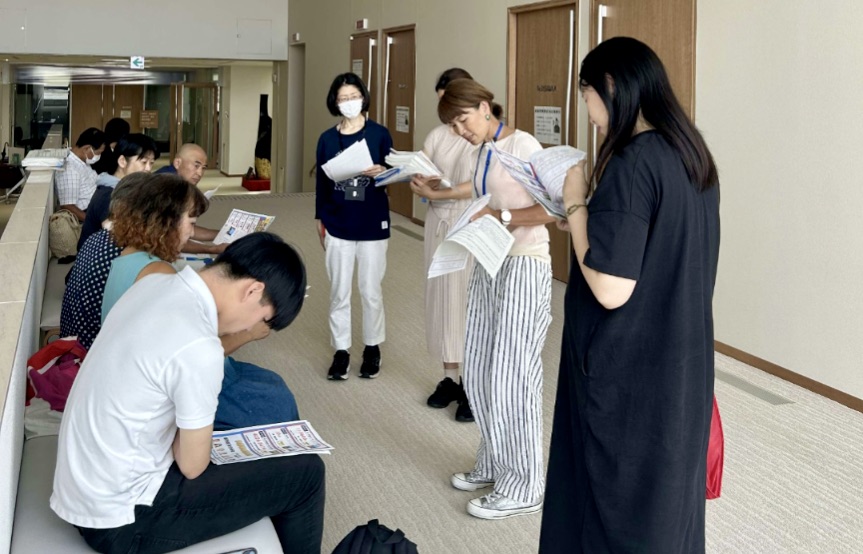

「議会っていつ開くの?」「全協(全員協議会;全市議による非公式の会合)って、何?」。当初はそんな調子だった。それでも「続けるうちに何か分かるんじゃないか」との思いで、回を重ねた。議案や予算書のわからない箇所は知り合いの市議や担当課に問い合わせ、わずかずつだが市政の課題や国や県、市の予算の流れが見えてきた。「傍聴に行く度に、知らなかったことが少し分かるようになり、奥深い」と感じたという。定例会の見どころを自分なりに配布資料やガイダンスを通じて傍聴者に伝え始め、2018年の茅ヶ崎市長選をきっかけに「市議会傍聴ツアー」と題して本格化した。

茅ヶ崎市では1970年代、地元の主婦たちが中心となり、社会教育を普及するための公民館設置を行政に働き掛けた運動の歴史がある。「市職員や市議の姿勢、オープンな議会規則など、茅ヶ崎ならではの風土を随所に感じた」という。市議の政務活動費については資料購入費を充てた本のタイトルや、研修費を使った市議の報告や感想もウェブサイトで確認できる。さらに傍聴者は会議中の録音や撮影が可能なため、藤池さんらもツアー実施後の報告をホームページやSNSで伝えている。

地方議会の情報開示や傍聴規則のあり方は、各市町村ごとでかなり異なる。藤池さんによると、傍聴ツアーの活動は定例会・臨時会開会前にホームページで公表される議案書や予算案、一般質問の通告など情報開示の早さにも支えられている。近年は近隣市町の議会傍聴に足を運び、藤池さんは「情報の公開性は議会の仕組みや予算の流れなど、市民が地方政治を見る目を確実に鍛えてくれる」と指摘。「他の議会と比べたり、自分の地域を見直したりできるのも地方議会の面白いところ」だと実感する。

「無関心」という霧に巻かれないために

おおらかな政治風土が残る茅ヶ崎市だが、市政に対する市民の関心は薄れている。2022年の市長選投票率は34.69%と過去最低。23年の市議選投票率も38.49%と右肩下がりだ。藤池さんも「政治は打てば響くというものではない難しさがある」と痛感する。住民による陳情や請願が市議会で採択されたり、応援した市議が当選したりしたからといって、有権者の生活に直接変化をもたらすわけではない。仕事や子育てといった忙しい日々の中で、「市民にとっての政治はすぐに『無関心』という濃い霧に覆われてしまう」と例える。

藤池さんは「無関心の霧は、分かりやすい選挙争点や政治の不正が話題になると、さっと晴れる時もある」と話す。ただ、安保法制に反対する運動などを目にする中で感じたのは、「怒りや批判は幅広い共感は呼ばず、長続きしにくい」という課題だ。「知りたい、視野を広げたいという思いから出発すると、自分が理解できる、関われることが見えてくる。そうすると再び無関心の霧に巻かれることはない」。藤池さんにとって、「霧の中ではっきり見えてきた輪郭」が茅ヶ崎市議会だった言う。

対話が呼ぶ共感 新しい「政治参加」の形は

2023年からは、街づくりに携わる市民有志による新たな企画も始まった。市議と市民が街中のカフェなどでお酒を交えて対話する「まちのBAR」と題した催しだ。異なる党派の市議や考え方もさまざまな市民が集まる場をつくる「ママ」役として白羽の矢が立ったのが、藤池さんだった。ある日、夫とお酒を飲みながら、打診を受けたことについて相談すると、夫から「それができる人は他にいないよ」と背中を押された。率直に「すっごい嬉しかった」。

まちのBARは4月4日の開催で、20回目を数えた。会派や年代を越えて市議と市民が子育てや防災、農業など幅広い市政課題を等身大で語り合う場が生まれている。テーブルを囲む市民の姿には、公権力対市民といういきりたった構図はなく、同じ街づくりの参加者として顔が並ぶ。

こうした対話の場や議会傍聴は地方政治への住民参加を促すか–。藤池さんは「答えはまだ見つからない」としつつも、「陳情請願の提出や選挙運動という形だけを政治参加だと線引きしない向き合い方が大切ではないか」と考えている。「どんな関わり方でも、そこに住む人は政治の中にいる。もう少し知りたいと思った時に輪の中に入りやすい場所をつくることで、地方議会と住民の間にスロープ(段差のない通路)を渡せたら」。議会傍聴から生まれた対話の場を育てていくつもりだ。

藤池香澄(ふじいけ・かずみ)

1975年、茅ヶ崎市出身。長女、長男、夫と市内で4人暮らし。2児の子育て中だった2016年から市議会の傍聴に足を運び、18年に「市議会傍聴ツアー」を主催する「未来を考える市民の会」を立ち上げた。同会や市議会傍聴ツアーの活動はホームページ(https://chigasakimiraishim.wixsite.com/website)で見ることができる

コモンズは、みなさまのご寄付に支えられています

生活ニュースコモンズの記事や動画は、みなさまからのご寄付に支えられております。これからも無料で記事や動画をご覧いただけるよう、コモンズの活動をご支援ください。 → 寄付でサポートする