米の価格高騰が止まりません。昨夏から続く「令和の米騒動」で、主食の値段が1年で2倍になる異常事態に多くの消費者が苦しんでいます。一方、米農家も、生産コストすら賄えないような厳しい経営を強いられてきました。政府の備蓄米の放出も始まりましたが、安定供給の根本的な解決にはならず、先行きが見通せない状況です。私たちは安心して米を買い、食べ続けることができるのでしょうか? 日本の米の問題を上中下の3回に分けて考えます。

米騒動の背景に何があるのか?

――農業ジャーナリスト・榊田みどりさんに聞く

収まらない米不足と米の高騰。背景に何があるのでしょうか? 私たちが見過ごしてきたこととは。30年にわたり農業問題の取材を続けてきたジャーナリストの榊田みどりさんに話を聞きました。

30年間『コスト削減』しか求められず

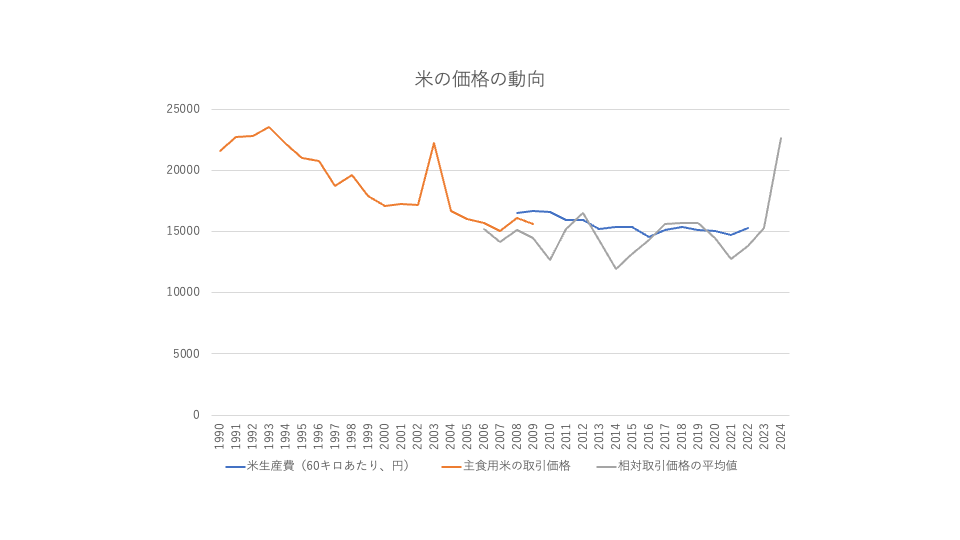

米がこんなにメディアに取り上げられたのは、30年ぶりのことです(※1993年の冷夏により大凶作となり、その不足を補うためタイ米が緊急輸入され国民の関心が高まった)。この間、米を安定供給させるという話は全く出てこず、(農家は)大規模効率化による「コスト削減」しか求められてきませんでした。米の消費が減少していく中で「米は余っている」という状況がずっと続き、米価はここ30年間停滞したままで、「米は作るだけ赤字だからバカバカしいと」と米を作らない人たちが増えていきました。特に農業の成長産業化戦略が掲げられた2013年からの10年はそれが著しく、離農が非常に増えましたが、残った担い手が規模を拡大していけば、農家の数は減っても一戸当たりの収益が上がるので、国はむしろ歓迎していました。国が認める「認定農業者」に農地を集積することを「農業構造改革」と呼び、2012年以降の第2期安倍政権の時代に推進されました。

成長産業化戦略の中で、米の生産コストを下げ、1俵(60kg)当たり9600円という目標が設定されました。当時はまだ、全国平均で1俵当たり1万6000円くらいでした。今でも15ha規模以上の農業者の平均が1万1000円台で、立地条件によほど恵まれたところでなければ、農業法人でも多くは1万円を切っていないと思います。とにかくコストカットのための効率化が求められてきたのです。

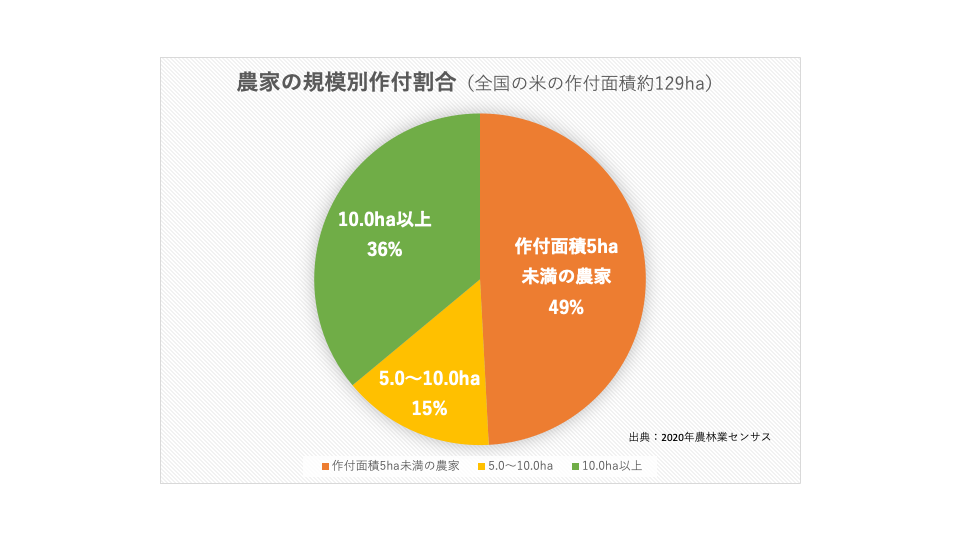

国はコスト引き下げのため、農家の大規模化も求めていますが、今も水田の半分は作付面積5ヘクタール未満の中小の農家が担っています。日本の農地の約4割は中山間地域にあって、農地は谷筋などで分散しており、集落も分散しているので、数字の上で1戸当たりの作付面積を大規模化してみても、実際の水田の場所はばらばらでスケールメリットが出ないケースの方が多い。また、平地で近くに都市がある地域なら、農地を大規模な担い手に預けて、そこに住みながら都市部で働くこともできますが、農業に頼っている中山間地域で離農したら、もうそこから出ていくしかない。農地の集積は地域の衰退を招くのです。

米不足は突然きたわけではない

減反政策は廃止されましたが、米の生産調整は実質的に続いています。農水省が毎年、翌年と翌々年の収量予測と需要予測を出し、それに沿って都道府県(または市町村)単位で、翌年度の生産量を調整するものです。各都道府県や自治体単位で設立された地域農業再生協議会が「この地域では主食用米はこれだけにして、あとは麦・大豆などをどう作付けるか」と判断して生産する仕組みです。消費量が減っているので、生産量の目安は年々下げられ、毎年8万トン、コロナ禍のあとは10万トン減らされました。需要に対し、ギリギリまで生産量を減らしているので、昨年のように高温障害が出て予測通りに収穫できないと、あっという間に需給がタイトになって米不足になってしまいます。

そもそも農水省の収量予測は、計算の段階で実態とずれていると指摘されていて、高温障害で品質が劣化していることもきちんと把握できていなかった。それを理解している目のきく卸の関係者は、昨春くらいから米の買い付けに動いていた。だから米不足が突然きたわけではないんですよ。ただ、2024年産米の作況指数は悪くなかったので、農水省を含め農業関係者はこの米騒動をすぐには予想できなかった。私たちはもう、米が余ることに慣れ切ってしまっていたのです。そして2024年産米の生産者価格は1俵1万円台だったので、集荷業者の買い取り後に米価格が高騰した分の利益は、農家にすべてが落ちているわけではありません。

騒動の原因は農水省の判断ミス

今回の騒動が起きたのは、要するに農水省の判断ミスですが、だからといって減反(生産調整)を止めたらよいかというと、そうとばかりも言えません。減反政策は価格をある程度維持・安定させることにつながっているので、撤廃すると生産量は増えるが価格は下がり、小規模農家は立ち行かなくなります。すると離農が増える。大規模農家もそれほどたくさんの農地を引き受けられなくなれば、やがて生産量が落ち、価格も上がるという乱高下状態になりかねません。

米の価格は需給のバランスで決まってきたわけですが、市場の原理にまかせていたら、価格が乱高下するのは当たり前。生産者にとっては採算割れの価格だったとしても、米余りの中では価格が上げられない。だから「こんなに価格が下がったら作っていられません」と、農家の方がもっと騒ぐべきだったと思います。これまでは、みんな静かにやめていった。でも、長い目で見ると、作る人がいなくなって困るのは、やめていった生産者ではなく、消費者の方です。

食べ物の需給調整は本当に難しいもので、常に充足させなければならず、余っている時は食べる方は騒がないけれど、不足すると突然、深刻な社会問題になってしまいます。

「適正価格」のため農家への所得補償必要

米の適正価格はいくらなのか、様々な数字が試算されていますが、まずは生産する人たちの採算が割れていたら持続的ではなくなるので、生産コストに基づいて価格設定を考えないといけないと思います。農業の大規模効率化を求める人たちは、15ヘクタール以上の生産者を基準に一俵当たりのコストを1万1000円に、というかもしれませんが、条件が不利な地域の小さい農家を含めて考えると、2万5000円ぐらいはないと再生産は難しいのが現状です。これは玄米の価格なので、精米や流通コストなどを乗せると、以前のように小売価格で5kg 2,000円を切るというのは生産者にとっては厳しいことになります。ただ、消費者サイドから見ると、物価高で生活が苦しく、あまり高い価格だと買えなくなってしまう。

ではどうするか。価格が上がると経済に影響の大きいもの、例えば電気代やガス代、ガソリン代には、国が補助金を出しています。つまり、電気、ガス会社、石油会社は、かかっているコスト分を国から払ってもらっている状況にあるわけで、同じように、農家の生産コストを賄うため、国が農家に直接所得補償をすれば、米の小売価格も下げられると思います。EUなどでは、農家の所得を補償する直接支払い制度を中心にしていますが、日本も今、日本型直接支払い制度として導入を検討する動きが与野党から出てきています。ただ、所得補償をすると生産サイドでコスト削減の努力が薄れるとして、政府の中には根強い反対論もあります。

この20年で農家数は6割減少

販売目的で米を作付けしている経営体(農家)は2020年で71万戸。2000年は174万戸だったので20年間で6割減っています。農水省の資料には、この5年以内に農業を引き継ぐ後継者を確保しているかどうか稲作農家にたずねたところ、7割はいないと答えているので、5年後には20万戸くらいになってしまうかもしれません。農家が減っても大規模経営を増やせばいいと思う人もいるかもしれませんが、私はそれでは保たないから、小規模や兼業も含めて多様な農家で農地を守っていかなければ、遊休化する水田が増える一方になると考えます。

農水省は今、規模拡大せずに現状を維持しようという農家には、機械や老朽化したハウスの更新にも予算を付けなくなっています。資材も機械も高騰しているのに、何も補助がないので、現状維持ができないから、今の政策ではやめるしかないと話す人も多くいます。

農地を守るため都市住民の連携を

観光にくる人と移住・定住者の間にある人たちを「関係人口」と呼び、人口減少に悩む自治体にとって、地域活性化のために関係人口を獲得することが大きなテーマになっています。その中で、都市に住む人たちに、ただ米を買ってもらうのではなく、現地まで来てもらって耕作放棄地の再生に協力してもらい、田んぼを作り、農村を守る取り組みを進める町も出てきています。地方創生や国土保全の観点から、総務省や国土交通省の予算が、そうした地域支援につくようにもなってきました。

国が担い手と認めた農家だけに農業予算を集中して、農地を任せましょうというような発想では、もう無理ではないでしょうか。中山間地域では、本当に人が足りないので、農地を維持していくために、例えば草刈りを手伝ってもらうとか、鳥獣被害を防ぐためのネットを張ってもらうとか、そういうところも含めて、農家ではない多様な人たちを巻き込んで、いかに連携していくか、というのが大事になっていくと思います。

榊田みどり(さかきだ・みどり)

明治大学客員教授。消費者団体勤務を経て1990年よりフリー。農業・食・環境問題の分野で、一般誌・農業誌などで執筆。農水省の「中山間地域等直接支払に関する第三者委員会」委員など歴任。著書に『農的暮らしをはじめる本』(農文協)

令和の米騒動とは

昨年8月半ばごろから、スーパーなどの店頭から米が消えたり、品不足が目立ったりし始め、需給がひっ迫し、価格高騰が始まった。

農林水産省などは当初、(2024年産の)新米が出回れば落ち着くと説明していた。しかし、価格の高騰は止まらず、政府備蓄米の放出を求める声も高まった。江藤拓農水大臣(当時)は2月になり備蓄米を放出する方針を表明したが、5月になっても消費者が店頭で備蓄米を目にすることはほとんどなかった。江藤大臣は「米は売るほどある」などと問題発言したのをきっかけに辞任。5月末に小泉進次郎氏が大臣に就任し、随意契約による備蓄米の放出を大々的に宣伝した結果、5kg 4,000円を超えていた平均小売価格の上昇は、ようやく沈静化に向かった。

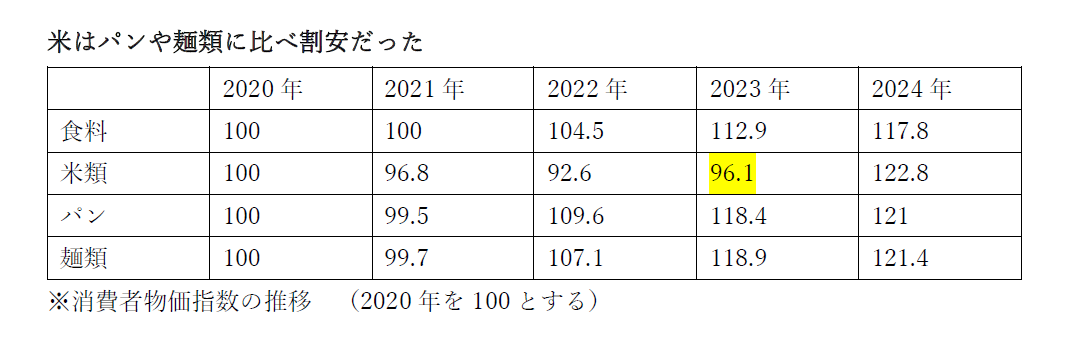

農水省は、令和の米騒動が起きた背景として、食料品全体の価格上昇が続く中、米の価格が相対的に割安になり需要が増えた▽2023年産米は猛暑等の異常気象の影響により品質が低下し、品薄を招いた▽インバウンド消費が増加した――などを主な要因に上げていた。

しかし、それだけでは説明がつかず、投機的に買占めて大量に保管している業者がいるのではないか、JAグループが中抜きしているのでは――など、憶測や真偽不明の言説が飛び交い、「犯人探し」の議論が続いた。複雑な米の流通の問題にも注目が集まった。

一方、価格高騰の裏で、「米は作るだけ赤字」「このままでは農民がいなくなる」と危機感を募らせた生産者らは3月末、「令和の百姓一揆」と銘打ち、東京の都心をトラクターでデモ行進した。