スーパーなどの平均小売価格で、1年前の2倍近くまで高騰し、今や「高級食材」のようになってしまった米。一方、米農家は長い間、安すぎる米価に苦しみながら、労働の対価も十分に得られないまま米作りをしてきました。農家が安定して生産を続けられ、消費者も手の届く価格で米を食べ続けられるようにするにはどうしたらよいのか。消費者の立場から、そのヒントを探します。

難しい価格設定

「原価割れしないように、でも高すぎると買ってもらえないから、生産者とずっと話し合いながら価格を決めてきたんです。米は長く市場価格がめちゃくちゃ安かったから、60㎏2万円以下でも(消費者には)高いと思われていた」

会員数42万人、21都道府県にある生活クラブ生協を束ねている連合会の村上彰一会長は、価格設定の難しさをそう語ります。今回の令和の米騒動のように米不足になると、逆に生協の米が市場価格に比べ割安になり、購入希望者も急増。生産者との契約数量では足りなくなり、新規予約の停止や一袋5kgの米を3kgに規格変更するなどの影響が出ました。

生活クラブは、消費者である組合員が出資、利用や運営することで成り立ち、米をはじめ食べ物などを生産者から共同購入してきました。顔の見える関係の中で、減農薬や有機栽培など安心な物を提供してもらう代わりに、一定の価格で年間契約し、生産者が安定して作り続けられる体制を維持してきました。生産者と消費者の交流にも力を入れています。

積み重ねてきた信頼関係

今年6月。生活クラブの地域団体の一つ、「北東京生活クラブ」が企画した生産者との交流会が都内で開かれ、組合員ら約40人が、米どころ山形県遊佐町から訪れた生産者、JA職員らの話に耳を傾けました。

遊佐町の生産者と生活クラブとの提携が始まったのは50年以上も前の1971年。以来、品種や農法、価格などを直接話し合いで決める「共同開発米」や共同開発米の「生産原価保障方式」が導入されていきました。凶作の年も産地から米を届け、産地が台風被害を受けた際には組合員からカンパを送り、激励するなど、生産者と消費者が助け合ってきました。

昨年7月、収穫の直前の時期に、遊佐町は深刻な豪雨災害に見舞われました。交流会の会場で、JA庄内みどり遊佐営農課の佐藤史音さんは、現地の様子を写真で紹介しながら「高さ70センチの稲が埋まってしまうくらいの大雨被害で2、3日水がひかなかった。土砂の流入、流木も入り、収穫できないところもあった」と被害状況を説明。「田んぼの復旧活動には、約300人のボランティアが入り、皆さんから義援金や応援メッセージをいただいた。皆さんのおかげで今年新たに田植えをすることもできました。これからもよろしくお願いします」と感謝の言葉を伝えました。

米は安く買えたらいいのか

参加した生活クラブの組合員らからは、米作りのこれからについて、さまざまな質問の手が上がりました。

「今回の米不足がおきて、米を輸入するという話もある。国には生産者にきちんと所得補償してほしいと思うんです。ただ消費者としてはやっぱり安いお米を食べたい。そのあたりのギャップをどうしたらいいと思いますか?生産者としてどう考えていますか?」

遊佐町の生産者、榊原和義さんは「難しい質問だと思う。流通ルートにいろんな業者が入って高くなっているのもあると思うが、私たちは出荷してしまうとその先は分からない」と正直な思いを吐露しました。「(生活クラブとの)共同開発米の生産者はこの20年で35%も減っているが作付面積はそんなに減っていない。離農者の分の田を引き受け、1人当たりの耕作面積が増えているからだ。そのために、機械の大型化も必要で、買い替えにお金がかかっている。米は少しでも高く売れたらいい」と理解を求めました。

会場で共同開発米の利用を呼び掛けた、生活クラブ組合員の佐和さつきさんは「お米を食べ続けるために、生産者が採算の取れる価格で購入していかなければならないが、私たちのお給料も上がらなくて大変だ。何でこんなことになってしまったのか。ちゃんと考えて、皆さん選挙にいきましょう」と訴えました。

米騒動を機に暮らし方の転換を

交流会では、生産者を囲んで、遊佐町のお米も使ったカレーなどを味わいながら、意見交換する場面もありました。参加した杉並区の向井温夏さんは「昨年の豪雨災害の被害状況やその後の復旧の様子など、産地の方から直接話をうかがって、初めて分かることがある。生産者の方々も、どんな人が食べているかが見えると頑張れると聞いた。生産者と消費者がつながることの大切さを改めて認識した」と語りました。「安いものは確かに必要ですが、スイッチ一つで増産できるものではない。物価高は大変だけれど、私たちの暮らし方の大転換が必要な時ではないか。食べ物を作る人々への敬意をもって食行動をしたい」と、今回の米を巡る騒動を、消費者行動を変える好機と捉えていました。

食の連携から移住、定住へ

生活クラブ生協全体では、こうした生産者を都市部に招いたり、組合員が産地に出向いたりする交流を年間2000回実施しています。地道な取り組みで信頼関係を築き、生産者が安定して経営できることで、遊佐町には耕作放棄地がほとんど出ていないといいます。

交流はさらに発展し、産地の地域活性化を目指して、遊佐町の隣の酒田市に、市と連携した移住・定住の拠点施設を建設。首都圏の組合員が集団で移住するプロジェクトも始まっています。50代、60代の組合員を中心に、すでに20人以上が移り住み、農協を通じて遊佐町で農作業に携わったり、畜産・加工会社で働いたり、遊佐町内で弁当店を起業するグループも出ているといいます。

連合会の村上会長は「拠点施設を出て、定住に向けさらに転居する人たちや、首都圏に自宅を残したまま移り住む人など関わり方はさまざまです。これでモデルができたので、いくつかの地域に広げていきたい。農業を衰退させないためには、その地域に都市の住民がかかわっていくことが必要ではないかと考えています」と話します。

とはいえ、価格高騰の問題は交流の強化だけでは解決しません。

村上会長は問いかけます。「メディアでは生産者と消費者を分断するような言動が目立ちますが、生産者と消費者が対立しない価格の実現が大切です。それには『市場まかせ』では絶対だめで、生産者への所得補償など政策として食料生産を維持することが必要だと思います。それはアメリカやヨーロッパの国々もやっていることです。国民を飢えさせない、というのが国の一番の安全保障対策なのではないでしょうか」

◇

この半世紀あまり、日本国内での米の消費量は一貫して減ってきました。しかし、米以外のものが主食の「座」に取って変わることは考えにくく、米不足と価格の上昇は、これほどまでに日々の生活にダメージを与えるのだと思い知らされたのが、消費者からみた令和の米騒動だったのではないでしょうか。私たちは食べなければ生きていけません。もう一度、食と農を足元から見つめなおす必要があります。目先の価格が落ち着いたら、何事もなかったように、「米はあって当たり前」の感覚に逆戻りすることが何よりも怖いことだと思います。

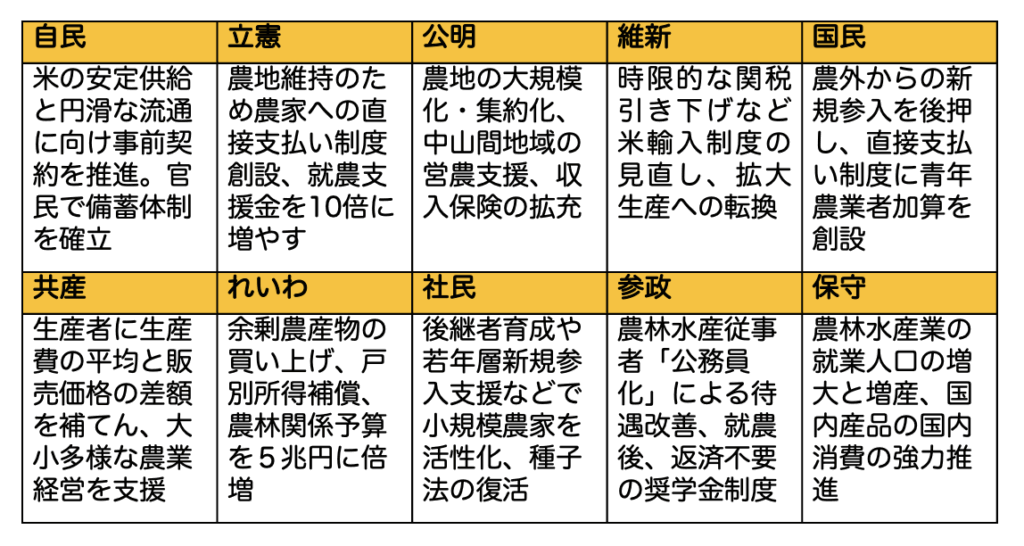

各党の米政策は

米政策について、各政党の公約、マニフェストなどからまとめました。今後、農家の経営規模に関わらず支援するのか、農家への直接支払いなど戸別補償をするのかどうかが焦点となりそうです。