参院選の報道にあたり、各党のマニフェストをじっくり読み進めていて「はて?」と立ち止まりました。

なんかこれって、「働く人」向けの政策ばっかりじゃない?

経済成長を掲げる与党も、労働組合を支持基盤に抱える主要な野党も、大企業のサラリーマンに対する減税や給付を競っています。でも非正規やフリーランスで細々と働いたり、メンタルダウンで「働けない」人の姿は、政策集から見えてきません。

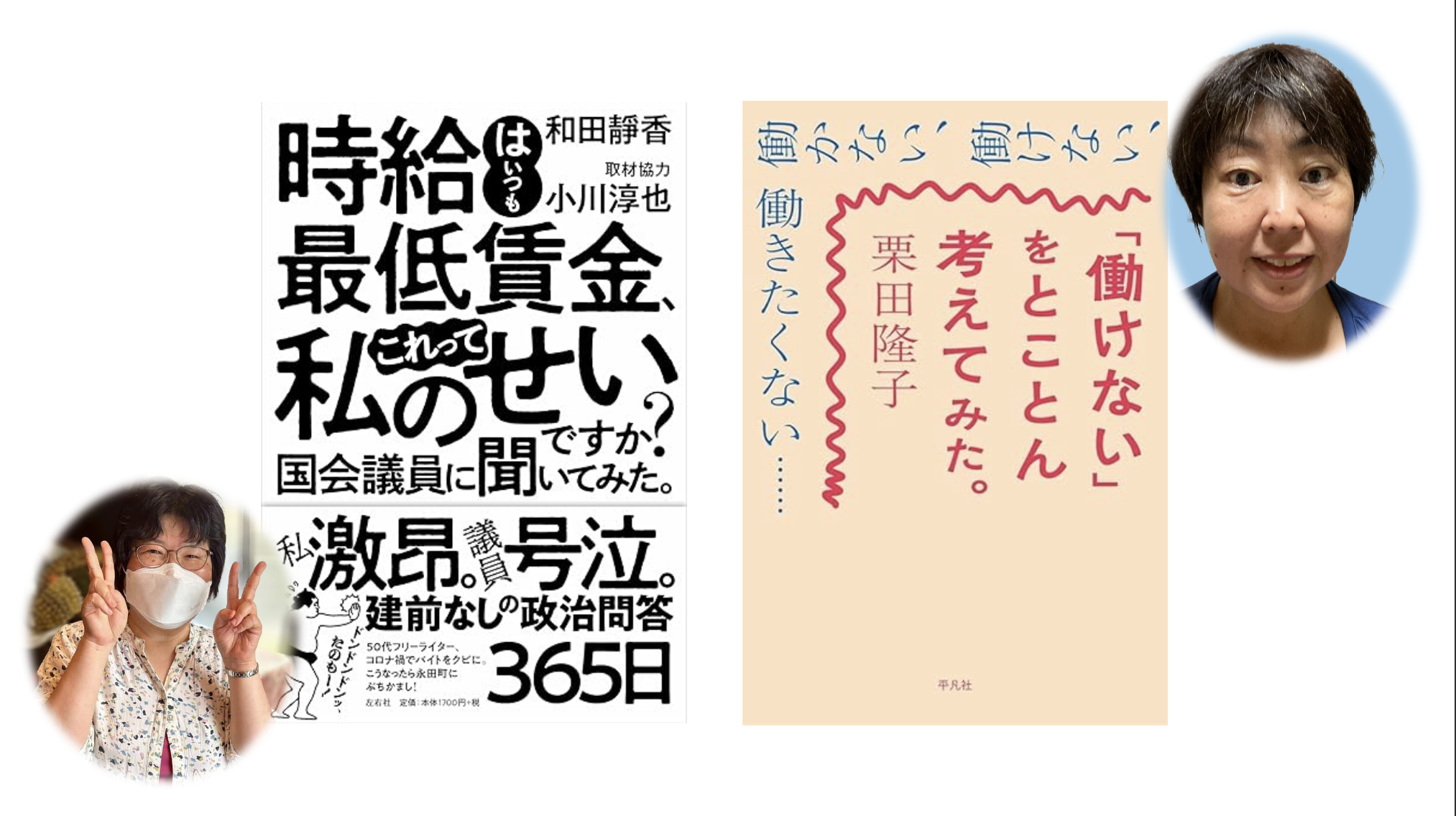

不安定雇用で長く働き、メンタルダウンも経験した2人——「『働けない』をとことん考えてみた。」の著者栗田隆子さん、「時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか?国会議員に聞いてみた。」の著者和田靜香さんと、各党のマニフェストを読み比べてみました。

(聞き手:阿久沢悦子)

裏金を引き出しにしまって脱税している人が選挙に出ている

——憲法で定められた国民の義務は「教育」「勤労」「納税」。でも、「勤労」や「納税」と権利はバーターではない。在日外国人のように納税していても選挙権がない人もいます。

和田:裏金を引き出しにしまって脱税している人が選挙に出るんだから、納税と選挙権をバーターにしろとは言えないよね。

栗田:投票権そのものは納税の義務と紐づいてるものではない。政治家が納税している人をターゲットにしているというのはいいとして、納税していない人は権利を行使できないと話が繋がってしまうのは違う。フリーランスバッシングには納税の問題がかかわってくる。私など経費を引くと納税できるような額にならない。だからこそ“納税軸”で選挙対策を決められていることがやっぱり変。

和田:納税額によって、権利に差があるっていう世の中になったら嫌すぎる。

栗田:既成政党はまだ納税者視点で政治を語っている。そこからこぼれ落ちる人を新興政党が持って行っている感じがする。

——政党別に見ていきましょう。

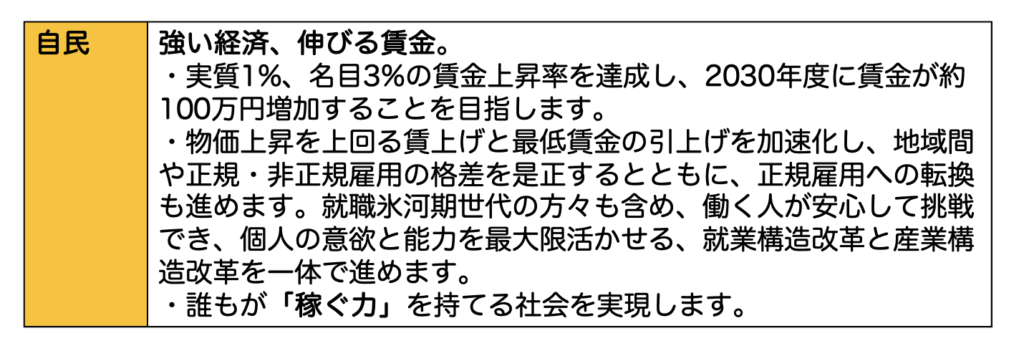

◇自由民主党は「強い経済、伸びる賃金」

——自民は「強い経済、伸びる賃金」。非正規雇用の格差是正や就職氷河期支援も打ち出しています。

和田:ここにはないですが、たしか最低賃金を1500円にするのも2030年とか、うんと先を言って、段階的引き上げとかぼやかしてる。5年も先、って何?

栗田:誰もが「稼ぐ力」……やばいやばい。

和田:私たちは「誰もが暮らしやすい社会」を実現してほしいわけで、「稼ぐ力」に持って行くのは結局自己責任だよね。

栗田:一つも労働環境を良くしますという話は出てこないから、問題を個人化してるんですよね。コロナの時にクビにならないようにしましょうとか、いきなり解雇できるような雇用のやり方ををやめましょうとか、そういう話は出てこないですよね。

和田:「働く人が安心して挑戦でき、個人の意欲と能力を最大限活かせる」就業構造って、完璧に自己責任論だね。

栗田:別に「挑戦」したくない。「働く人が安心して働き続けられる」ようにしてほしい。

「就職氷河期」をおかずに使うな

和田:あと、「就職氷河期」ってここに出さないでほしい。そう言えば、「ちゃんと労働のことを考えてますよ」という雰囲気を出せると思ってる。

栗田:非正規の不安定雇用、低賃金、ひいては低年金の問題は就職氷河期世代だけじゃなくて、いまや全世代の問題。なのに、困窮対策の時だけ「就職氷河期」をおかずのように使う。世代の問題に矮小化されるのはもはや敗北です。

和田:ここで言うべきは就職氷河期だけじゃなくて、女性全体の問題としてほしい。女性はずっとそういう働き方をしてきたんだから。

栗田:氷河期世代は確かにその前の世代との変化率が大きい。でも、この世代がぶちあたったことは世代を超えた問題をはらんでいて、その問題を解決しなければならないのに、その年代層だけ支援しようとするから、変なことになる。たとえばどこかの自治体が公務員として3人雇用すると言ったら600人きちゃうとか、そういう根本的な解決につながらないことが”支援”と呼ばれてる。

和田:氷河期世代対象の就労支援「サポート・ステーション」も機能していない自治体が多い。全国に177カ所もあるのに。

栗田:就労支援そのものが役に立っていない。「また働くところを探す」ことから始めるのが間違っている。その前段として「簡単にクビを切られる」という問題があるわけでしょ? いま働き続けている人の待遇を良くする、ハラスメントをなくす、過重労働をなくす。それらの対策がない中で就労支援なんてやっても意味がない。

男で健康な人を労働モデルにするのが最大の問題

和田:過重労働で1日8〜9時間も働けるのは、男には家に妻という名の「奴隷」がいたから。洗濯も掃除もご飯作るのも、やってくれる人がいなくて1日10時間も働いたら、家の中はゴミ屋敷になる。家に「奴隷」がいる「男様」だけの話だよね。

栗田:男で健康な人を労働モデルにするのが最大の問題なんだよね。でも、政策のレベルでそのモデルをいじろうとしない。そこが問題。

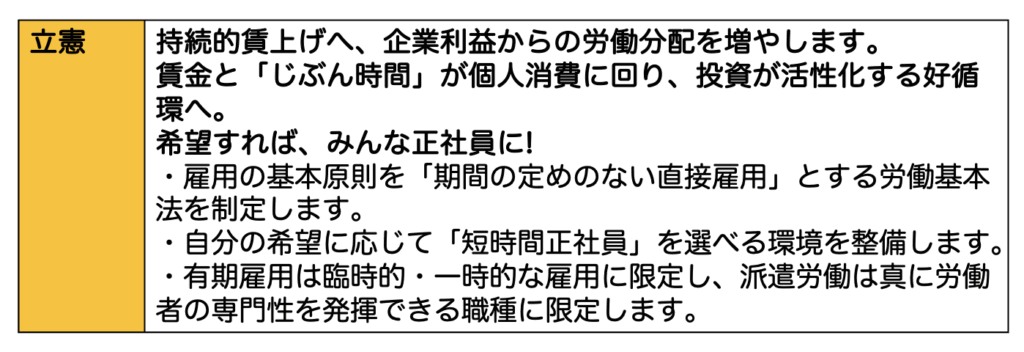

◇立憲民主党は「みんな正社員に!」

——立憲も「賃上げ」がベースです。和田さんが以前、指摘していた通り、2番目の大項目に「就職氷河期・現役世代・シングル世帯に安心を」が入っているのが、他の政党には見られない「働く—働かない」軸にとらわれない政策ですね。しかし、支持母体は労働組合で、やはり主役は「働く人」です。

和田:労働組合といっても「連合」だし、立憲が向いているのは、基本は大企業の正社員だよね。とはいえ、「希望すれば、みんな正社員に!」というのはいいと思う。自分の希望に応じて「短時間正社員」を選べるというのはいい。

栗田:私は「雇用の基本原則を期間の定めのない直接雇用とする」ことを基準にするのが大事。派遣は、派遣法以前は違法だった。

和田:派遣業は、やってることは日雇いの手配師と同じだもんね。こぎれいなだけ罪が深い。

栗田:ここに上げられているような、労働環境の土台に迫るものではない政策は、スタートラインに立ってすらいないと言わざるを得ない。

正社員とは直接雇用で、期間の定めがなく、雇用保険に入れる

和田:「希望すれば、みんな正社員に!」に書いてある3つのことが実現しない限り、私たちの生きていく環境が整えられないよね。

栗田:「正社員」の定義をはっきりしておきたい。直接雇用で、期間の定めがなくて、雇用保険に入れる。

和田:残業しないといけないとか、転勤があるとか、そういうのが正社員だとみんな思ってるけど、そうじゃなくて、栗田さんが今言ってくれたことが重要だよね。そこから変えてほしい。

——インボイス廃止も書いてありました。

栗田:インボイス廃止は大事です。フリーランスも消費税を払っているんだけど、納税の主体は企業。私たちはいくらお金を吸い取られても「担税者」という変な位置づけにされて、納税者とはみなされない。この一点だけでも、あくどい税金だと思うんですよ、消費税って。

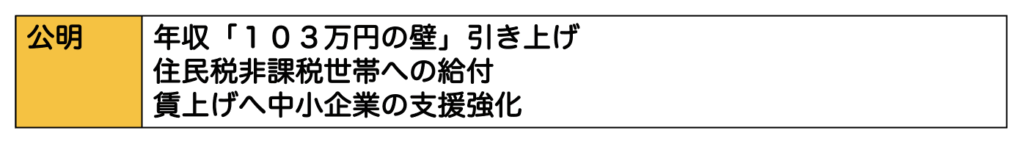

◇公明党「非課税世帯への給付、中小企業支援強化」

——公明は支持層に低所得層が多く、また自営業の人も多い。大企業の会社員目線ではないですね。

栗田:非課税世帯への給付というのは、物価の高騰など急変に対応するためにはやむを得ないところがあるけど、これをメイン政策とするとちょっと弱い。

和田:非課税世帯への給付は大事なんだけど、生活保護を気兼ねなく使えるようにしてほしい。

生活保護を「手の届くセーフティネット」に

栗田:生活保護はものすごく貧乏にならないと使えない制度なんですよね。生活保護法は憲法25条にひもづいた強い法律なので、使いやすくするのが王道だと思う。働けない者にとっての「命綱」なんですけど、そこをしっかり言う政党は少ないですね。

和田:生活保護は「最後のセーフティネット」ではなくて、「手の届くセーフティネット」にしてほしいんだよね。

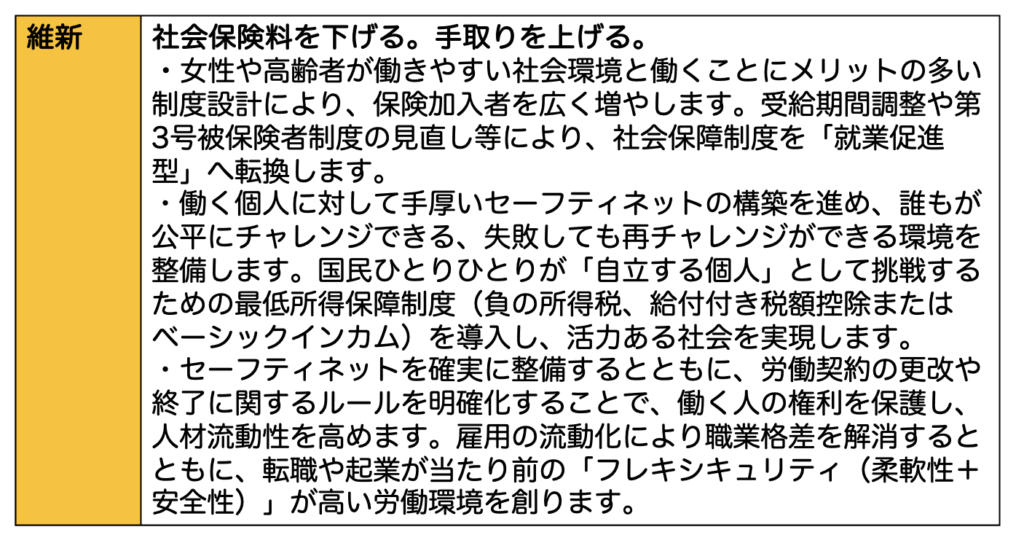

◇日本維新の会「社会保険料を下げる、手取りを上げる」

——維新は今回「社会保険料を下げる」というところで独自色を出そうとしています。

栗田:社会保険料が高いと第二号被保険者ですら言うようになった。働いている人の社会保険料高くなったな、という実感には即しているとは思うけど、どうやって下げるのか。

——「国民医療費の総額を削減する」と書いてあります。

栗田:やばいやばい。消費税の配分を社会保障費に手厚くする、とかじゃないんだ。

和田:後期高齢者の医療費の自己負担を上げるっていうのは、結局はその子どもたちにかかってくるか、長生きをあきらめてしまうか、なわけだからさ。

人権意識がなくて「働け働け」と言われているよう

——「女性や高齢者を保険加入者に」のあたりはどうですか?

和田:社会保障がなぜ「就業促進」と結びつくのか。3号被保険者は見直してほしいとは思うけど、このやり方じゃない。維新の政策は専業主婦も働け、社会保険を払えということ。女性が、家庭内奴隷労働を担っていることには目を向けないで、ただただ3号廃止というだけでは、キツくなるだけ。

栗田:働きやすさと労働環境の改善はセットで考えなきゃ行けないのに、後者が抜けている。

和田:一言で言うと、人権意識がなくて「働け働け」と言われているように感じる。

栗田:「労働者」と「人権」が結び付いていない。「福祉」の分野だけが「人権」だと思っているんじゃないか。

チャレンジ、そして再チャレンジ

和田:「誰もが公平にチャレンジできる、失敗しても再チャレンジができる環境」を追求されても、みんながチャレンジできるわけじゃないよね? 同じ環境、同じ身体じゃないんだから、そもそも「公平」じゃない。

栗田:努力やチャレンジが前提というのは人間観が偏っている。塾のバイトで子どもたちを見ているとわかるけど、努力できるかできないかは家庭環境や体力、性格など個人ではどうにもできないものが合わさった結果なのに。

和田:人材の流動性や雇用の流動化を高めたいということは、非正規雇用でがんがん職場を変わって行けということだよね。

栗田:非正規とは「会社都合でいくらでもクビにできる労働者」と定義し、それをいかになくしていくかを見るのが、「働く—働けない」を考える上では大事。

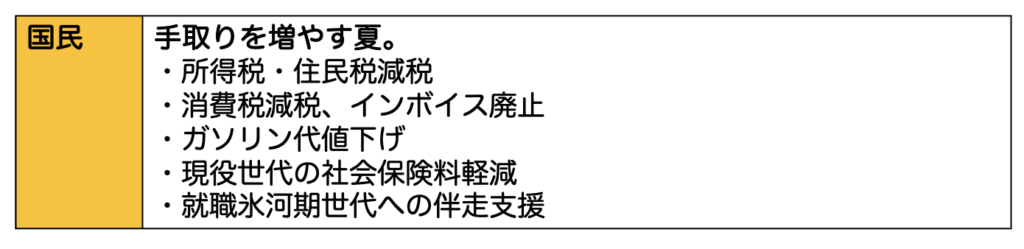

◇国民民主党「手取りを増やす夏」

——国民も現役世代のサラリーマンを念頭に置いた施策が並びます。

和田:国民が言っているのは、税制を変えて「手取りを増やす」。最低賃金を上げる方向性は弱いよね。(注:全国一律1150円を目指すとしている)

栗田:インボイス廃止はいいんだけど、ガソリン代値下げってやたら言ってるのはなぜ?

和田:本気でガソリン代を下げたいなら、反故にした自民党から離れればいいのに。

非正規で働く人は最低賃金を上げてほしいんです

栗田:就職氷河期世代への伴走支援! また出た。これ、「所得や収入が低い人への支援」でいいんじゃない? 就職氷河期世代への支援だとしたら遅すぎる。今から正社員になったって、もう50代ですよ。2000年代に労働環境を変えるとか、解雇規制に動くべきだったのに、何もしなかった結果、こういうときにだけ使われる。目を引く道具にしかなっていない。何度もいうけど、労働環境を根本から変えない支援は無意味ですから。

和田:非正規で働いている人は今、何が欲しいと言ったら、最低賃金を上げてほしいということですよ。本気で支援するなら最低賃金を上げるというのを1項目に書かないと。

栗田:安倍晋三が首相だったときに、「パートの月収25万円」と言ったのと同じように、非正規労働の本当の姿が見えていない、お金がない人のことが分かっていない政治家が、政策をいじろうとしているんだと注意しないといけないですよね。

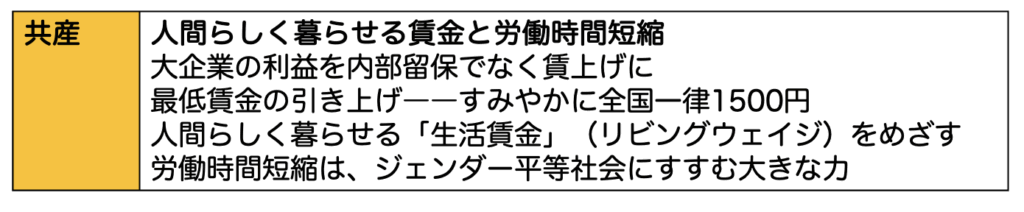

◇日本共産党「人間らしく暮らせる賃金と労働時間短縮」

——さて、お金のない人のことが一番わかっているかもしれない共産党です。

労働時間短縮はジェンダー平等にもかかわっている

和田:労働時間短縮をちゃんと言っているのがいいですね。

栗田:労働時間短縮は、メンタルにもかかわっているし、ジェンダー平等にもかかわっている。実質賃金が下がっていると指摘しているのもいいですね。

そして、賃上げの原資を大企業の内部留保に求める、と。大企業へのアクセスが難しいですよね。内部留保をどうやって引き出すのか、実効性が課題ですよね。内部留保を出させるために法人税を上げるというのは理屈ではわかるんだけど、法律や制度の建て付けにどう迫るか。

最低賃金の地域差が招く「出稼ぎ」

和田:最低賃金は地域の格差が大きく、地方だと1000円に届いていない。でも物価は都市と同じに高いんですよ。最賃が地域によって違うというのはおかしいと思う。まず全国一律にすべき。埼玉県の蕨市から、最賃の高い都内に出て働いている友達がいる。

栗田:出稼ぎだよね。

和田:朝早くから電車に乗って、時給何十円の違いのために出稼ぎに出ているんだよね、私たち。

栗田:共産党は男女の賃金格差解消、ジェンダー平等にも最近は力を入れてますね。以前は「母親大会」のイメージが強かったけど。

和田:実際の母親大会は、母じゃない人が多かったですよ(笑)。政治の世界では、母と子がセットになっているイメージがまだある。単身世帯が増えていることを認識して、労働政策を立てているところはまだ少ないですよね。

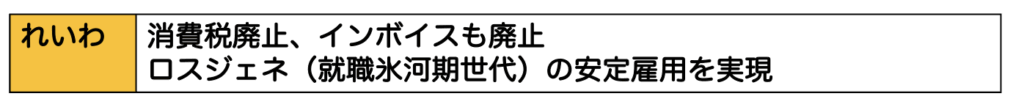

◇れいわ新選組「消費税廃止、ロスジェネの安定雇用」

——れいわは消費税・インボイスの廃止。そして、氷河期世代の安定雇用を打ち出しています。

栗田:なんで各党こぞって氷河期世代を出してくるのかというと、40〜50代の働き世代っていうイメージがあるんだと思う。まだ「現役」というイメージがわきやすい。働いている人と困窮者をつなぐイメージとして「ロスジェネ」が使われている。

和田:れいわがカタカナの「ロスジェネ」を使うのは、他党との差別化なのか。謎。

——「公共事業としての公務員採用。働くことができなかった人や、いわゆる不本意非正規として働く人を正規公務員採用する」ともあります。

栗田:不本意などの「気持ち」で政策を作るのはやめた方がいい。本人の「本意」「不本意」なんて極端な話、一日のうちでも変わるから。所得額などの数字を軸に語るべき。

各論ばっかりあって総論がない

——労働政策をクリックすると40本の政策が箇条書きで出てきました。

栗田:雇用拡大をどう引き出すのか。グリーン産業だけでは難しいと思う。雇用拡大、賃上げの原資をどこから持ってくるか、もうちょっと労働政策全体の見取り図がほしい。

和田:「フリーランスに労働者性を認定」はいいですね。一番大事なところ。

栗田:会社に通ってきているのに、労働者性を認められないフリーランスもいっぱいいる。その人たちも含めて、フリーランスの労働者性はきちんと認定されるべきですね。

和田:ギグワーカー支援、フランチャイズ規制、トラックドライバーの最賃を上げる……とか、細かいよね。ブレーンストーミング段階なのか? 政策はもうちょっとまとめて出してください。

栗田:各論ばっかりあって、総論がないイメージ。

和田:「技能実習制度などは、国内労働条件の悪化の原因でもあり、廃止する」というのが、れいわの言う移民政策反対に結びついているけど、もっと丁寧に語るべきところ。

栗田:この文章の怖いところは「技能実習生」の部分にはどんな言葉でも入れられるところ。たとえば「女性のパート労働は」という主語も入れられるんですよ。なんでも入ってしまう。そして「国内労働条件の悪化」との因果関係は証明できていない。この構文は危険です。

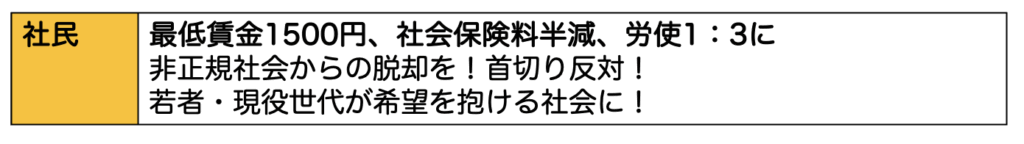

◇社会民主党「最低賃金1500円、社会保険料半減」

わかりやすさをとって、丁寧さが減ってしまった

——社民党はもともと労働政党なはずですが、今回、労働政策が薄めです。7つの提言のうち、1つしか労働に割いていません。

栗田:社会保険料の負担割合を使用者側に重くし、中小企業の負担分は国が補填すると。やはり大企業と中小企業は分けて考えないといけないですよね。

和田:わかりやすさをとって、丁寧さが減ってしまったかも。非正規労働の改善を訴えてきた候補者もいるので、もっとそこを強く打ち出せたはず。もったいないですね。

◇参政党「労働政策」の項目なし

——参政党の公約集には労働政策に関する部分が見当たりません。

栗田:国柄とかの方が大事なんですかね。「労働」とか「労働者」について考えたことがないんだろうな。

和田:女は専業主婦になって子どもを産めということなので、政策で言及されている「倫理観の高い徳性を持った社会人」はすべて男を念頭に置いていると考えるしかない。

一馬力でしっかり稼げるとは長時間労働のこと?

——「一馬力でしっかり稼げて、女性が望めば安心して家庭に専念できる『経済』支援」。これは一応、労働政策なのかな。

和田:これ結局長時間労働しろ、ってことだよね。

栗田:性別役割分業に基づいた従来の年金の建て付けを死守せよってことですよ。結婚しないといけないという制度。

和田:女が家で奴隷労働をしないと、一馬力でしっかり稼げない。「働き方改革を見直せ」「労働時間の短縮の見直し」「時間外労働の上限規制を見直す」とも言っている。結局は男が長時間働けってことになる。

——「第3子から非課税」は裏を返すと「独身税」になりそう。

栗田:課税額は所得によって決めるんですよ、普通は。「不登校の子どもに給食を提供する」というのも、元不登校の身としては気持ち悪い。学習権の侵害が問題なのであって、給食だけ食べさせればいいって問題じゃないのに。

働かない方が儲かる歪な最低賃金とは?

——経済・財政・金融の項目に「国民負担率は35%を上限とし、減税・社会保険料減額で手元に残るお金を増やす」というのが出てきました。

和田:維新に似てるよね。国民負担率って単に額面から45%引かれて手取りになっているわけじゃないのに、それを35%に下げますよって、前提から間違っている。

——特徴的なのは、財源が「国債」。

和田:MMT(現代貨幣理論)路線ですよね。お札をどんどんすればいいと。れいわと親和性が高い。「株主に利益が流れ過ぎる金融中心の経済を改め、働く人々にお金が回る社会を実現」。ここで初めて「働く人々」が出てきたけど、「働く人々」の顔が見えない。たぶん女の人は含まれない。外国人も含まれない。高齢者も含まれない。

——「働かないほうが儲かる歪な最低賃金と社会保障の関係見直し」とはいったい何が言いたいんでしょうか?

栗田:生活保護バッシングですよ、これ。「働かない方が儲かる」などと言わずに「最低賃金を上げる」とだけ言えばいいのに。

和田:結局、最低賃金を上げたくないんだな、という底意が見えますよね。

◇日本保守党も「労働政策」の項目なし

——保守も労働政策の項目がありません。かろうじて「所得税減税——働き控えを生む各種『壁』解消、控除額の引き上げ」ぐらい?

キャリア教育した先の、仕事の話がない

和田:労働のことを一度も考えたことがないんだね。

栗田:それがよくわかる。所得税の「壁」が問題になるのは、収入が元々低いから。賃金が倍になったら、かなり解決する。この党が大事にしているのは国体・道徳のみ。キャリア教育の拡充は言うけど、教育した先の仕事のことは何も言わない。労働者とは「奴隷」の対義語でもあったはず。そういう人権の視点がまったくないですよね。

労働環境を根本から変える気があるか

——総まくりして、「労働者性」「人権」の視点で「労働」を見ることが大事だということが、見えてきました。「労働環境を根本から変える気があるかどうか」が一つの指標になりそうですね。ありがとうございました。

わだ・しずか ライター。著書に「時給はいつも最低賃金。これって私のせいですか?国会議員にきいてみた。」「50代で一足遅れてフェミニズムを知った私がひとりで安心して暮らしていくために考えた身近な政治のこと」など。

くりた・りゅうこ 文筆家。著書に「ぼそぼそ声のフェミニズム」「ハマれないまま、生きてます こどもとおとなのあいだ」「『働けない』をとことん考えてみた。」など。