戦後80年の今年、各地で「メディア」と「戦争」を考える企画展が開かれています。新潟では、「捕虜になった記者」の軌跡をたどる企画展が催されています。日本では新聞で戦意高揚に資し、米軍の捕虜となって降伏を説くビラを書いた——その数奇な人生について、新潟日報特別論説編集委員の森澤真理さんにご寄稿いただきました。

米軍の終戦工作に協力

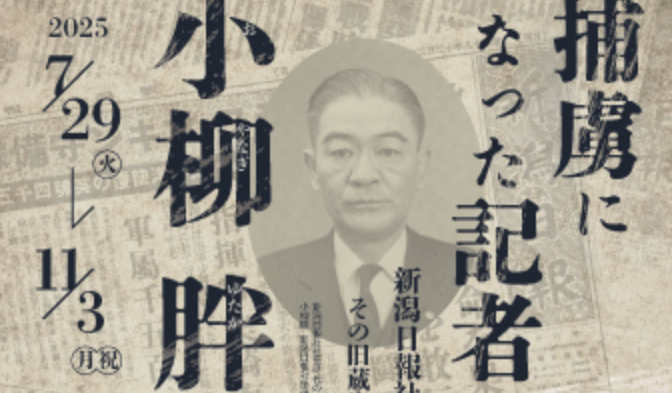

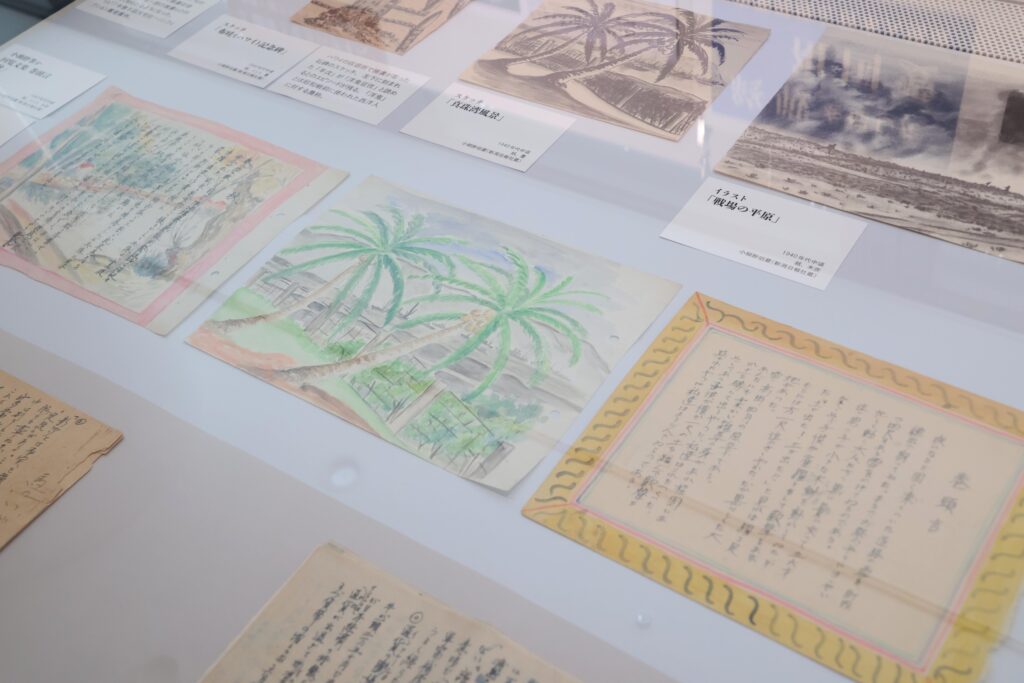

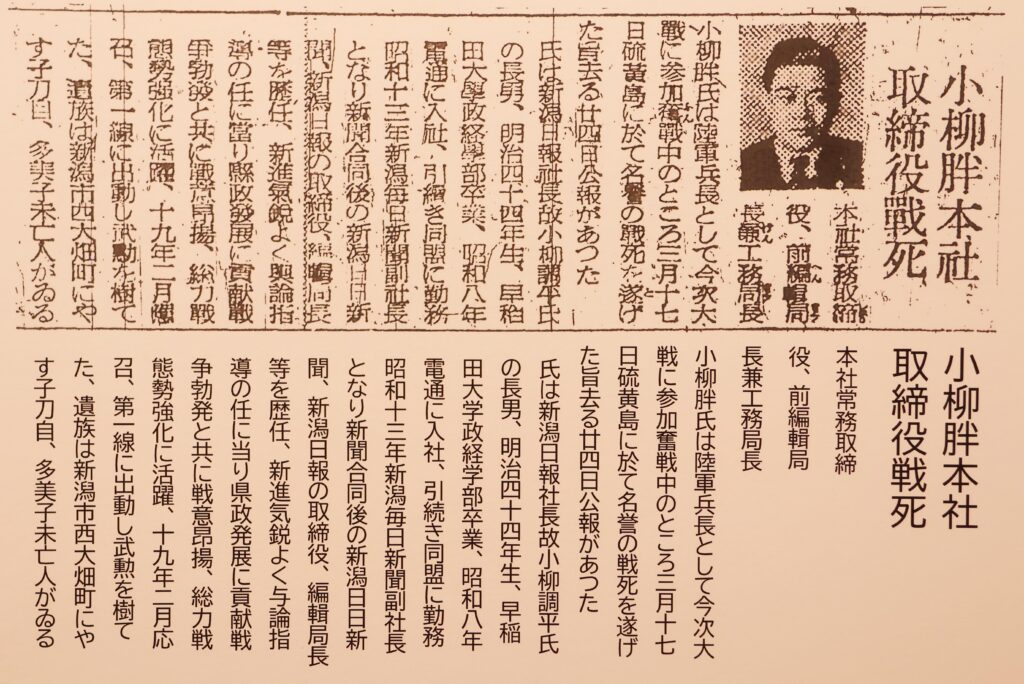

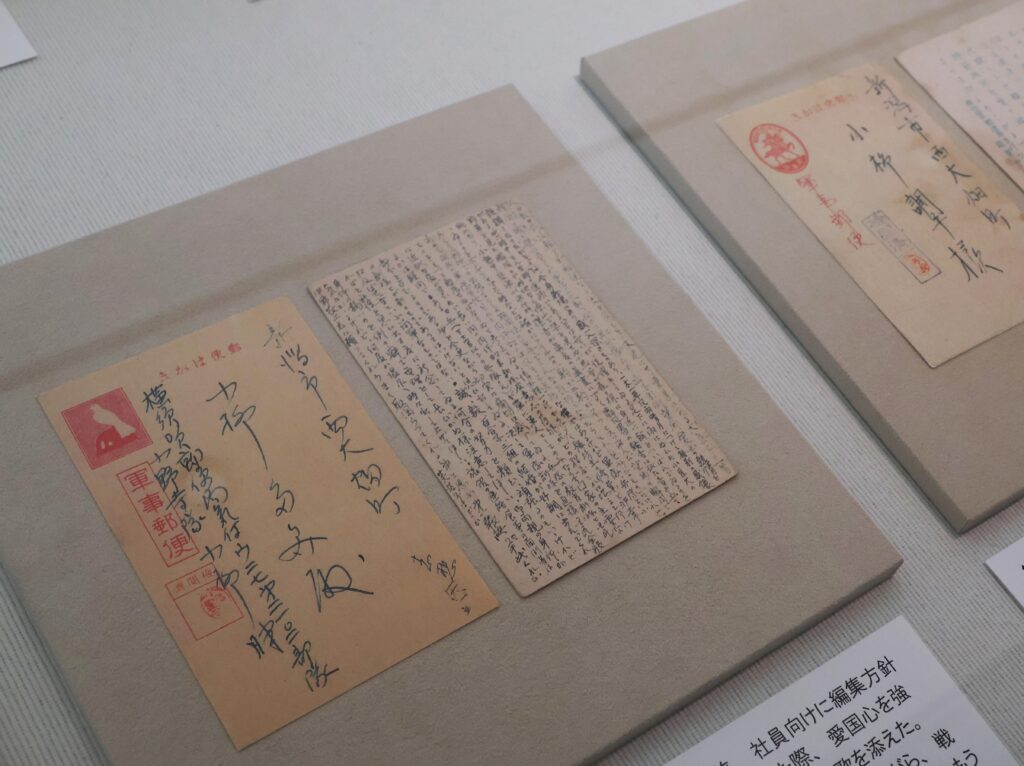

新潟県を拠点とする地方紙、新潟日報社で第4代社長を務め、太平洋戦争末期に米軍の捕虜となった小柳胖(おやなぎ・ゆたか 1911-1986)。その数奇な人生をたどる企画展が、新潟市中央区の「にいがた文化の記憶館」で開催されている(2025年11月3日まで)。タイトルは「戦後80年 捕虜になった記者 小柳胖」。小柳が兵士として送られた硫黄島から家族に宛てた書簡や、ハワイの捕虜収容所で記したジャーナリズム論など約80点が展示されている。同展を基に「新聞人小柳の戦争」を、時代背景とともにたどってみたい(書簡などの原文は旧漢字、歴史的仮名遣いだが、読みやすいようにした)。

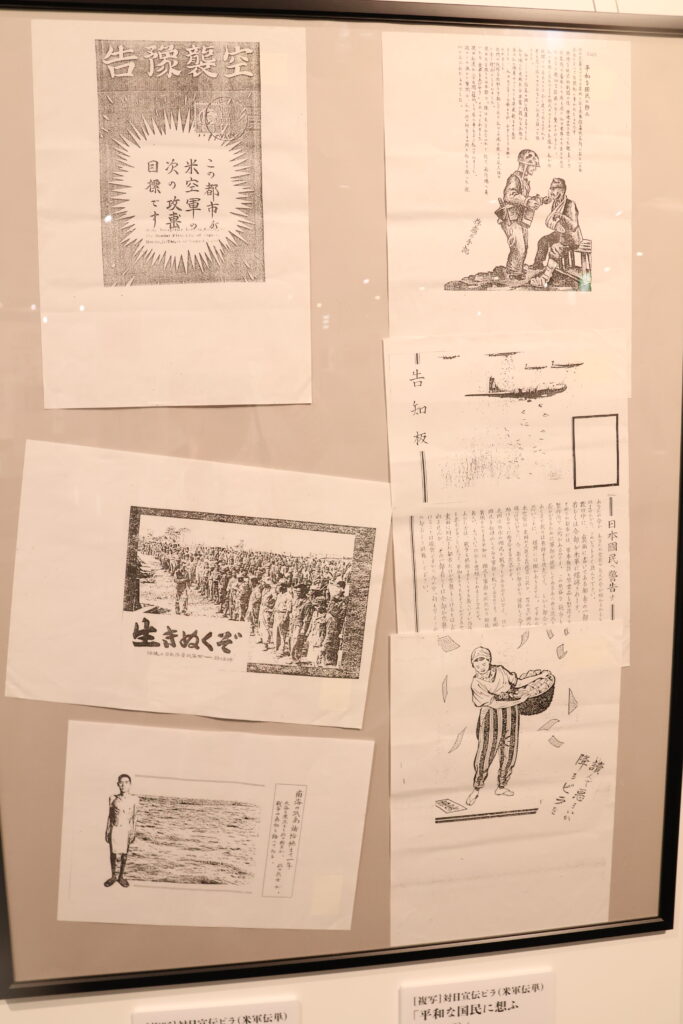

小柳の戦争体験が「数奇」と評されるのは、1945年6月から8月にかけて、ハワイの真珠湾のほとりにある捕虜収容所で、米軍の終戦工作に協力したことによる。オーテス・ケーリ所長(後に同志社大教授)の下、小柳ら現役の日本人記者が中心となり、戦争を早期に終結させるための宣伝ビラ(伝単)「マリヤナ時報」を作成した。小柳は1944年2月に出征する前、新潟日報社の取締役編集局長兼工務局長として、県民の戦意高揚に向け、新聞制作の指揮を執っていた。敵対する二つの国で、全く逆の立場から戦争と向き合うことになったわけだ。

「紙の爆弾」と呼ばれた宣伝ビラは1945年8月10日以降、日本政府が最終的にポツダム宣言を受諾し、無条件降伏するまでの過程でも効力を発揮した。10日に日本政府は連合国側に宣言受諾を通告、バーンズ米国務長官の回答があったが、日本政府はこれらを公表しなかった。13日夕および14日早朝に、東京や主要都市で撒かれた宣伝ビラ「日本の皆様」には、その詳細が記されていた。ビラは日本の首脳陣に衝撃を与え、14日午前の御前会議招集、昭和天皇による降伏の聖断へとつながっていく(土屋礼子『対日宣伝ビラが語る太平洋戦争』)。

訃報の後に届いた「俺は生きている」

小柳の書簡によれば、硫黄島で捕虜となったのは日本時間の同年3月10日。米軍が上陸した時、小柳はチフスにかかり、地下壕の病院にいた。9月、来日するケーリに託した書簡により、故郷の家族は小柳が奇跡的にハワイで生き延びていたことを知る。

〈俺は生きている、その第一報 委細は帰国後に譲る外は無い。母上の其後の健康を非常に案じている……捕虜というものに対し又僕が捕虜になった事に対して僕は僕なりの見解を持っているが然し社員が、世間が又国民が肯いてくれるだろうとは思っていない〉(9月11日、弟の小柳誠宛て)。

捕虜になった自分を社員、世間、国民はどう見るのか。九死に一生を得たのに、そう書かざるを得なかった背景には、軍人の心得「戦陣訓」の存在があった。「生きて虜囚の辱めを受けず」という言葉を守り、死を選ぶ兵士は少なくなかった。

ケーリは著書の中で、小柳が米軍による投降の呼び掛けに応じた時の様子をつづっている(『真珠湾収容所の捕虜たち』、1950年出版の『日本の若い者』を改題。文中では、小柳ら捕虜は仮名)。

洞窟内の兵士に向かって、米軍の呼び出し放送が激しくなり「これ以上頑張ると火焔放射器で焼き払われる段階に来た」。皆が顔色をうかがう中、小柳は立ち上がってこう発言した。「ここで死ねる者はそれでいい。それはそれで立派なんだ。だが、どうしても死ねない者は出るがいい…生きて、生き甲斐のある生き方が出来る者は出るべきだ。俺は出る!」

なぜ、戦陣訓の呪縛を振り払えたか

なぜ、戦陣訓の呪縛を振り払えたのか。今年8月15日、地元のテレビ局、BSN新潟放送による戦後80年特別番組「新聞記者 小柳胖の戦争~売国奴と呼ばれて~」が放映された。その中で、小柳は米国がジュネーブ条約を批准したことを知っていた、と親族が話す場面がある。捕虜などを保護する内容の条約だ。だが投降後、日本人兵士がどう扱われるかについては、賭けのような部分もあったろう。小柳は極限状態の中でも自分の頭で考え続け、生への道を選び取ったのだ。

戦前の地方紙、新潟毎日新聞社(新潟日報社の前身の一つ)の経営者、小柳調平(後に新潟日報社初代社長)の長男に生まれた。根っからの新聞人、若き経営者として、冷静な観察眼と判断力を持っていたのだろう。ただ、同じようなキャリアを積んだとしても、誰もが小柳胖のような行動を取れるとは限らない。

ハワイで終戦工作に協力するに当たり、捕虜たちが作ったという「憲法」が、先のケーリの著書で紹介されている。一部を引く。

「戦争を早く終わらすために今われわれが出来ることは、米軍を介するほかに道のないことを悟った…われわれの止みがたい祖国愛を、米軍の作戦と宣伝戦を通して、少したりとも、発露しようと決心した」

「祖国愛」は真実であったろう。だが、日本への裏切りとみなされかねない行為に加担したことは、その後の捕虜たちの人生に、複雑な影を落とした。

戦争協力を問われ公職追放に

戦争が終わると、捕虜たちはハワイの別な収容所に移された。小柳が新潟に戻ったのは1946年11月。新潟日報の経営陣に復帰したが、その後、戦争遂行に協力したことを問われ、公職追放になった(後に追放解除)。

文化の記憶館には、終戦から間もない1950年春、東京で行われた元捕虜座談会の記録「ケーリを囲んで」が残る。小柳も参加し、発言している。

「ぼくは追放問題で日本政府に出している書類に恥じないで書いた。パール・シティー(収容所)で……反戦、いやしむべきことをやったと書いた……だからそれだけの気持ちはあるけれども、お袋とかそういう別の人はやはり別なんだ」

戦争終結に向け、尽力したことには自負を感じているが、「軍国主義」が色濃く残る故郷や家族には知られたくないー。ほかの元捕虜たちの発言からも、相反する思い、揺れる心が伝わってくる。亡くなった戦友に対する罪の意識もあったようだ。

「悠久の大義」「祖国の難」の空疎さ

文化の記憶館には、ハワイ時代に小柳が書いたとみられるジャーナリズム論「馬のいばり(真実の報道について)」が残されている。いばりとは尿のことだ。米進駐軍が出てくるので、占領期に記したと思われる。細かく紹介する紙幅はないが、印象に残った部分を引用する。

「この戦争で日本人の大部分が『悠久の大義に生きる』『皇国護持の聖戦』『祖国の難に赴く』というような文字に如何に魅力を感じさせられた事か。ところが国民が悠久の大義とは一体何であるか、皇国護持とは何であるかという意味をはっきり云えたものがあるのだろうか」

国民を戦争に駆り立てた言葉の空疎さ、思考停止状態になることの危うさを突いている。「正義の戦争」と言った途端に、他者への暴力や侵略行為は正当化されてしまう。戦火が絶えない現代に生きる人間にとっても、重く響く指摘だ。

小柳は1967年から1984年まで新潟日報社で社長を務めた。1975年からは、がんとの闘病が続いた。硫黄島での体験を話すことはあっても、捕虜体験を公式に語ることはなかったという。経営者としての責任の重さが、沈黙を守らせたのだろうか。もしかすると、自分でも割り切れないもの、語り得ぬものがあったのかもしれない。戦争とは何か。正義とは、何なのか。自分の判断は正しかったのか。一人、自問を続けていたのではないか。一方で、小柳は元捕虜やケーリと生涯、友情を結び、硫黄島やハワイ時代の貴重な資料を残した。小柳が亡くなった後、妻のマサさんが大切に保管していたが、公表を決意。2007年3月の新潟日報に、実名で捕虜体験が掲載された。その後も資料を基に、「戦争とメディア」をテーマにした展示会やシンポジウムなどが開かれている。小柳が後世の私たちに残した言づてなのかもしれない。

(新潟日報社特別論説編集委員・森澤真理)

× ×

「戦後80年 捕虜になった記者小柳胖」展は11月3日(月・祝)まで「にいがた文化の記憶館」で開催中。https://nmmc.jp/exb/4926

小柳らの活動は、横浜市のニュースパーク(日本新聞博物館)で開催中の企画展「戦後80年 戦争を伝える」(12月21日まで)でも、紹介されている。「マリヤナ時報と日本の新聞人」というコーナーで、対日宣伝ビラ「マリヤナ時報号外」「日本の皆様」を展示。解説パネルには、貴重な捕虜の集合写真も掲載されている。https://newspark.jp/exhibition/ex000401.html

もりさわ・まり 1960年新潟県生まれ。新潟日報社文化部長、論説編集委員室長などを経て特別論説編集委員。著書に『地方紙と戦争』(新潟日報事業社)、『歌集 地吹雪と輪転機』(六花書林)がある。