11月12日に東京高裁であった安保法制を違憲とする国家賠償請求訴訟「女の会」訴訟の原告側意見陳述と本人尋問。2人目は民間で女性支援活動を長年続けて来た近藤恵子さんです。近藤さん1947年、日本国憲法が施行された年に生まれました。違憲訴訟に参加したのは、日本は力による支配が構造化されている『DV国家』で、軍備増強により日常における力の支配や暴力、差別が苛烈化するとの懸念があったからです。そしてそれは、岸田文雄内閣(当時)による安保3文書の閣議決定後、現実のものとなったといいます。

意見陳述に基づく本人尋問の主なやりとりを採録します。質問は中野麻美弁護士です。

安保法制違憲訴訟 2014年、安倍晋三内閣(当時)は従来の政府の憲法解釈を覆し、集団的自衛権の行使を認める閣議決定を行い、2015年9月に安保法制が成立した。その後、安保法制は、①憲法が定める平和的生存権を侵す ②憲法13条の幸福追求権を侵害し、個人の人格権を損なう ③憲法96条が定める改憲手続きを経ておらず、国民の改憲に関する意思表示の機会を奪った——などの理由で、市民らが全国各地で国家賠償請求訴訟を起こした。地裁や支部に計25件の提訴があり、1700人が原告となった。最高裁で上告の棄却や不受理となったものが18件、高裁で原告敗訴が確定したものが5件。現在、東京高裁で「女の会」訴訟、名古屋高裁で愛知訴訟が継続中。

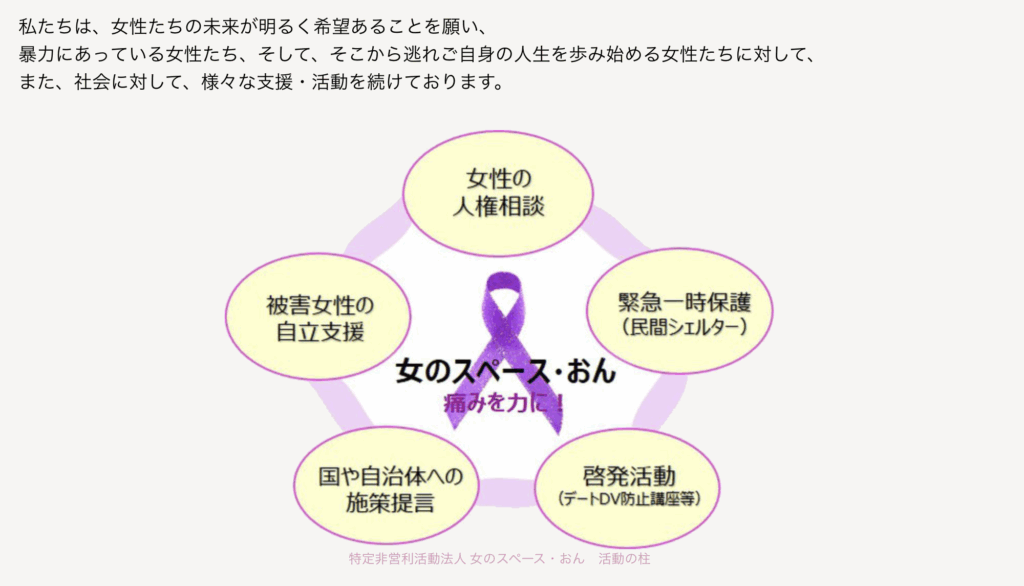

近藤さんは憲法前文の「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」に特に惹かれたといいます。この憲法の理念を実現し獲得すべく、困難女性への支援を追求し、北海道で1993年、女性たちがDVなど暴力から逃れるための支援団体「女のスペース・おん」を開設しました。

女性たちに日常的な暴力支配

Q)安保法制の制定、安保3文書改定で感じたことは

A)大変な憲法違反であると実感した。さまざまな困難を強いられる女性や子どもの現場で支援をしてきた。物事の解決に有形力を用いるというのは9条を持っていながら「戦争ができる国」になるということ。しかも閣議決定という大変に非民主的なやり方で通してしまった。憲法が保障している1人1人の安全な人生、生存をなし崩しにすることに大きな怒りと恐怖を感じた。

多くの女性たちは日常的な暴力支配にあっている。殺すか殺されるか、死ぬか生き延びるかというギリギリの選択を迫られている。女性や子どもたちの命をドブに捨てるように放棄されたと思った。

Q)困難女性支援法の制定に尽力したそうだが、重ねてきた支援は安保法制によってどのような影響を受けたか?

A)大きな変化があった。女性に対する暴力の根絶施策は、当事者、支援者らの力によってDV防止法をはじめとする女性の人権法が作り上げられてきたが、残念ながら売春防止法に基づく婦人保護行政は、女性の人権の確立とはほど遠い限界を持っていた。

2011年、東日本大震災の時に、女性の人権ホットライン「ぱーぷるダイヤル」を始めた。当時は民主党政権。厚生労働副大臣だった小宮山洋子さんに直訴し、新たな女性の人権法制定を働きかけた。私たちも審議委員や制定委員となり、それが2024年に困難女性支援法として結実した。

沖縄と北海道「日本の国難を象徴」

Q)本日欠席の高里鈴代さん(軍事主義を許さない国際女性ネットワーク沖縄代表)との接点は?

A)1990年代初頭から、高里さん、故・松井やよりさん(元朝日新聞記者)とアジア女性フォーラムというネットワークを立ち上げた。

1995年の北京女性会議から帰国した後、すぐに起こった沖縄の米兵による少女暴行事件をきっかけに、高里さんが反基地闘争を組織し、私たちは多くの女性たちが犠牲になっていることを知った。女性に対する暴力根絶のリーダーとして、高里さんを一つのシンボルとして一緒に活動してきた。

Q)安保法制の強行採決の2ヶ月後に、沖縄で全国シェルターシンポジウムが沖縄であった

A)全国シェルターネットの年1回の大会の18回目で、歴史的なシンポジウムになった。日本の女性運動に大きな弾みをつけ、転換となった。「基地・軍隊による性暴力を許さない」とのスローガンを掲げ、性暴力禁止法の制定に向けた活動強化を確認した。

Q)沖縄と北海道の共通性は?

A)沖縄は琉球王国、北海道はアイヌ民族が独立国的な歴史を営んでいた。内地・本土の収奪搾取の対象となった。植民地的な不利益を被ってきた。第二次世界大戦後、沖縄には米軍基地が残った。北海道は樺太・満州からのソ連軍侵攻による被害や引き揚げ後の窮乏に見舞われた。

子どもの貧困率は1位北海道、2位沖縄。4〜5人に一人が貧困の状態にある。親世代も極端な貧困状態に置かれている。結婚率も離婚率も高い。母子世帯率、生活保護世帯率も高い。北海道の都道府県別ジェンダーギャップ指数は全国47位に低迷している。暴力と貧困、疾病、自殺率の高さ、最低賃金の低さ、非正規労働者の多さ。日本の困難を具体的に象徴するのが沖縄と北海道だ。

子どもの虐待増え、女性の保護命令が減った

Q)安保法制と女性・子どもの貧困はかかわりがあるか?

A)安保法制が強行採決されてから、日本は戦争ができる国へと方向転換をした。暴力を容認し、日本国憲法が掲げてきた理念を抜本的に覆すものだった。その意味では、子どもの虐待件数が増え、子どもの貧困率が高くなり、女性たちの緊急保護の発令件数が右肩下がりに下がった。その後の回復支援を担うはずの女性自立支援施設も8割が空き室。DV防止法が命綱として機能するはずだったが、保護命令件数が2015年以降、減少している。力による支配が子どもや女性の生命を奪い尽くしている。

高卒者の進路 一番に「自衛隊へ」

Q)北海道では自衛隊が日常に浸透してきている?

A)日常生活の中に自衛隊が染みこんでいる。札幌の雪まつりは自衛隊なしには開催できない。自衛隊のイベントも多数開かれ、国道を戦車が走っている。迷彩服を着た自衛隊員があらゆるところにいる。女性や若者の就職率が低い中、高校3年の進路指導で一番に「自衛隊」が示される。自衛隊に行くことが当たり前になっている。

女性たちが食べていくことができずに性産業に収奪されていくことも、並行して起きている。

公的な女性支援の脆弱さ

Q)民間支援が発揮しなければいけない力とはどんなものか?

A)民間が独自の支援のあり方を模索していった背景には、公的な女性支援が当事者のニーズに合っていないという問題がある。3分の1が暴力のただ中に戻されてしまう。地域で自立する割合は13%に過ぎない。

ところが私たちが運営している民間団体では93%が地域自立を果たす。暴力の最中に戻されることはほとんどない。民間支援が最後の命綱として女性を支えて来た。民間の支援団体は公的な財源の支援を受けず、助成金や寄付で必死に生き延びてきた。

世界各地で1970年代以降に女性シェルターが作られているが、相談員は専門職として位置づけられ、公務員以上の待遇を受けている国もある。民間の支援団体に女性の回復支援を公費で委ねている国もある。

日本はこれまで公的支援があまりに脆弱だった。これから困難女性支援法を根拠に、女性支援のあり方を作り変えていく必要がある。

安保法制後、女性支援へのバックラッシュに勢い

Q)安保法制後の女性支援へのバックラッシュについて

A)非常に厳しい状況にある。ストーカー規制法、DV防止法、刑法の性犯罪規定の改定などがあり、一見、日本の女性支援の法整備が進んできたかのように見えるが、加害者側の攻撃が苛烈になっている。女性たちが殺人未遂、脅迫、監禁などあらゆる暴力にさらされている状況を変えなければいけない。加害者の暴力を容認する日本社会で、バックラッシュ派が力を持ち、裁判などを使って、女性や子どもをさらに追い詰めようとしている。この押したり引いたりの状況をつくってきたのも安保法制だと思っている。

日本は「DV国家」。ドメスティックバイオレンスは親密な関係の中で起こる暴力支配。日本国が進もうとしているのは軍事国家。力を持っている、もしくは持っていると誤認している人が、国民を力によるコントロールで動かそうとしている。口を封じようとしている。

女性支援予算52億円、軍事費8兆円

Q)民間の女性支援への国家からの予算はどのぐらいか?

A)女性への暴力根絶施策に対し、厚生労働省が52億円、内閣府(男女共同参画室)が20億円。各都道府県に設置されている女性相談支援センターの運営費は約1億円の国費が投入されているが、民間は約5000万円前後の予算で運営している。職員は普通に生きていける報酬を受け取ることはできない。防衛費は数兆円規模。比較するのもばかばかしいが、ものすごい開きがある。人殺しのために、武力行使のために、何兆円ものお金を積み上げる。潜水艦1台分でも砲弾一つ分でも今すぐ女性支援に回してほしい、今すぐ配ってほしい。

Q)性暴力被害の状況について。

A)女性たちが性暴力被害を訴えることが出来ない状況はずっと続いている。性暴力被害を受けた女性は内閣府の調査で約8%。300万人を超える被害者が日本に存在している。しかし、昨年の警察の認知件数は4000人を切っている。日本の社会は性暴力を押し隠しているといえる。なかったことになっている。当事者が訴えられない状況やプレッシャーがある。仕事を辞めたり、学業を放棄したり、家族と関係を絶ったり、自死をしたりする。この社会を作り替えていくのは日本政府の責任であり、国民の責任だ。

被災地で男性自衛官への性的サービス

Q)自衛隊の災害出動と性被害について

A)2011年、東日本大震災の被災地支援に自衛隊が出動した時、女性に対する暴力ホットライン「ぱーぷるダイヤル」を運営していた。ぱーぷるダイヤルには、津波の映像などによって性暴力被害のフラッシュバックを訴える女性の声が多く寄せられ、潜在的な被害の多さを実感した。他方、男性自衛隊員のために、性的サービスを提供する女性たちを全国的に組織しようという動きが耳に入ってきた。ワゴン車や大型バスですでに現地に入っているといい、提案してきた女性は「男性の自衛隊員に喜ばれるだけでなく、女性自衛隊員が涙を流して感謝してくれた」と報告した。それは女性自衛隊員が被害に遭っていたことを示唆する。災害時には戦時と同じ性暴力が頻発すると実感した。

私は、日本の女性たちは現状でも紛争下、戦時下に置かれていると思っている。それを放任している日本社会に怒りを感じるし、それを野放しにした安保法制を断じて許すことはできない。

憲法の理念と今の社会のありようは異なっている。憲法の理念を復活させる、安保法制は違憲という判断を裁判所にお願いしたい。

平時の権利にも影響を及ぼす

尋問後に谷口豊裁判長は代理人弁護士に対し、「現状に照らして、仮に存立危機事態となれば、国民の生命身体の安全が脅かされることは明白で、権利・利益の侵害が起こりうることは疑わない。しかし、国家賠償請求訴訟となると、個人の権利、利益を国がどう毀損したかが問われる。抽象的な規範と個人の関係について、補充意見が必要ではないか」との見解を示しました。

/

裁判後の報告集会で角田由紀子弁護士は「安保法制後、社会全体が暴力を許容するようになってしまった。暴力が暴力に見えないという状況があるのではないか。ものすごくひどい暴力が毎日のように報道され、こちらの感覚が鈍磨していく。それと国の軍事化圧力が強まるというのは関係している。軍事費と困難女性支援の予算(2024年度)は7.9兆円対52億円。女性自衛官を増やそうという名目で、自衛隊内の保育所建設等に146億円ものお金が使われている」と話しました。

中野麻美弁護士は「安保法制の閣議決定は武力や軍事というものに直接関わる有事の世界だけではなく、実は平時の権利に影響を及ぼす内容だ。それは2015年にデモ隊が国会を取り巻いた時には見えなかったこと。安保3文書で安保法制が実装化されて更にさまざまな問題が出てきた。生活に直結するところ、科学技術、大学教育。生活の安全保障の分野まで国が統帥権を及ぼしてくる」と述べました。

中野弁護士は証人尋問で、憲法学の立場から証言した青井未帆・学習院大学専門職大学院教授に「安保法制は、ナチスがワイマール憲法を停止した時と同じように受け止められますか」と質問しました。青井教授は「比喩としては受け止める」と応じました。

生活の中に染み入っていくように軍事化が進む

中野弁護士は「生活の中に染み入っていくように軍事化が進む。私たちの権利侵害とは何かが裁判所との間の綱引きになっていく」と話し、「実務のレベルで権利侵害性を積み上げて、新しい地平を切り拓いていきたい」と結びました。

裁判を傍聴した屋嘉比ふみ子さんは、自衛隊が日常生活に浸透し、高校生へのリクルーティングが苛烈になってきている現状と、米価の高騰で多くの家庭が窮乏している状況を踏まえ、「貧困を放置しているのは、食べていけないようにしたら、兵隊に行くしかなくなるから。日本政府はそれを日々徹底していっているんだなと感じた」と話しました。

次回の口頭弁論は2026年3月9日(月)13時30分から、東京高裁で行われます。