国が2013年から3年間に生活扶助基準を平均6.5%、最大10%引き下げたのは違憲として、全国29都道府県で争われている「いのちのとりで」訴訟。高裁で勝訴判決が相次ぎ、5月27日には最高裁で弁論が開かれることになりました。4月3日、原告や支援者らが最高裁前でスタンディングを行い、東京都内で決起集会を開きました。会場に210人、オンラインで380人が参加。10年の長きにわたる裁判の意義を語り、最高裁での勝訴を誓いました。

いのちのとりで訴訟 国が2013年から2015年にかけ、段階的に生活扶助基準を平均6.5%、最大10%引き下げたのは生存権を定めた憲法25条に違反するとして、生活保護の利用者らが減額の取り消しを求めて訴えた。提訴は2014年から2018年にかけて29都道府県の地裁で行われ、原告の数は計1000人を超えた。これまでに30の地裁で判決が出され、19勝11敗。11高裁の判決は7勝4敗。2023年4月の大阪高裁(敗訴)と2023年11月の名古屋高裁(勝訴)で判断が分かれており、今年5月27日に最高裁で弁論が開かれることが決まった。

高裁判決ラッシュ、原告側勝訴が続く

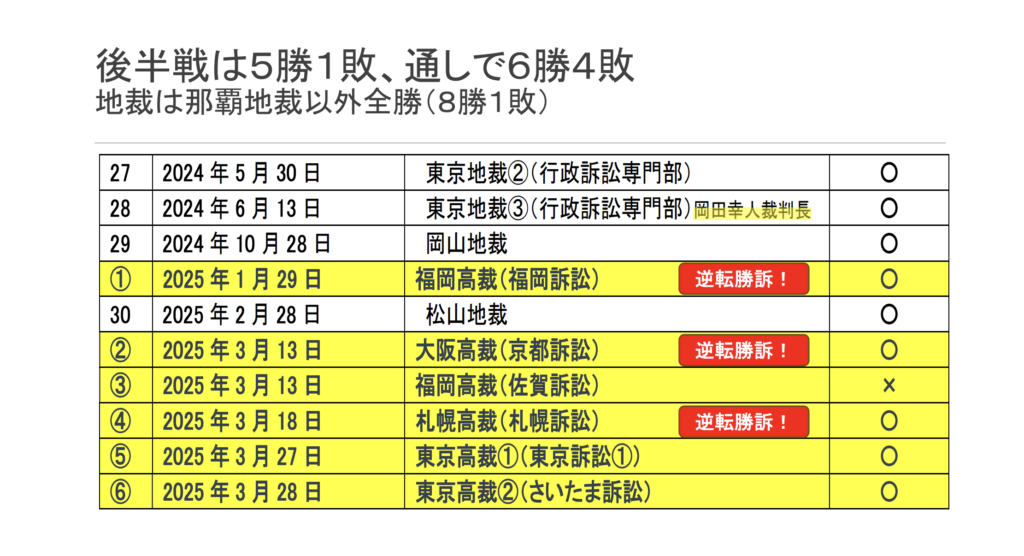

裁判は今年に入り、高裁判決ラッシュとなり、福岡高裁(佐賀訴訟)で負けたほかは、福岡高裁(福岡訴訟)、大阪高裁(京都訴訟)、札幌高裁(札幌訴訟)、東京高裁(東京訴訟①)、東京高裁(さいたま訴訟)のいずれも勝訴しています。4月18日には広島高裁(広島訴訟)でも勝訴しました。

集会の冒頭、全国生活と健康を守る会連合会会長の吉田松雄さんは「文字通り、奪われた生活保護利用者の生存権を回復すること、国民の生活を支える基準を引き上げることがかかった裁判。地裁では勝訴が確定的な流れとなり、高裁でも東京の2つの裁判で勝ち越した。早ければ6、7月にも最高裁の判決が出る。勝ったら必ず下げた基準を元に戻し、大幅に引き上げること、今の基準額の検証方式を抜本的に改めることを求めます」と述べました。

バッシングを乗り越えてきた13年

生活困窮者支援に取り組むつくろい東京ファンド代表理事で、いのちのとりで裁判全国アクションの共同代表を務める稲葉剛さんは「生活保護バッシングを乗り越えてきた裁判の意義」について話しました。

生活保護バッシングとは2012年に、自民党議員らの発言に端を発した「不正受給」「家族が扶養せよ」などの利用者叩きのこと。2011年の「生活保護利用者が過去最多となった」という報道が号砲となりました。2012年3月、政権復帰をねらう自民党が「生活保護に関するプロジェクトチーム」(座長・世耕弘成参院議員)を立ち上げ、給付水準の10%引き下げを提言。同じころ、芸能人の親族が生活保護を利用していたことがワイドショーなどでさかんに取り上げられ、生活保護利用者に負のレッテルが貼られました。世耕議員は当時、週刊誌で「フルスペックの人権」という表現で「税金で全額生活を見てもらっている以上、一定の権利の制限があって仕方がない」と書き、片山さつき参院議員も「正直者にやる気をなくさせる!?福祉依存のインモラル」「保護金で豪遊する大阪の受給者たち」などとブログに記しました。

「生活保護は恥じゃない」

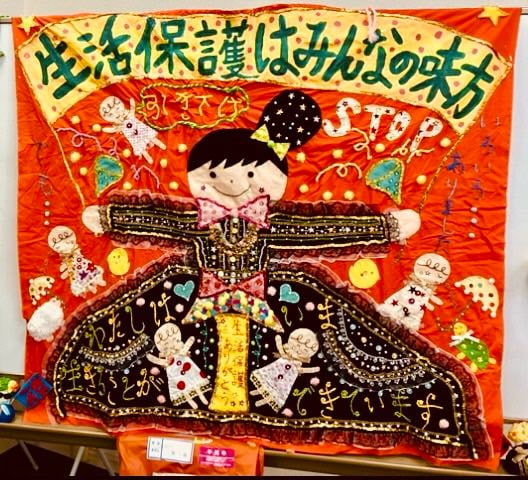

こうした状況を受けて、生活保護利用者らが「生活保護は恥じゃない」というデモを東京で行いました。

稲葉さんはデモで掲げられたMさんのメッセージクロスを紹介しました。笑顔の子どもとともに「生活保護はみんなの味方」と書かれています。

Mさんは昨年亡くなりました。以前、稲葉さんのインタビューに答えて、生活保護を申請することができたときのことをこんな風に話したと言います。

「ホッとすると同時に、自分で助けを求めることができたこと、これからは親に頼ることなく制度を利用しながら生活できること、自分自身の持っている権利を自分の手で勝ち取ることができたんだな、と思いました」

「バッシングの吹き荒れる中で堂々と生きていくことを掲げたMさんは、生活保護の本当の意味を自らの手で掴み取り、私たちに教えてくれたんだと思っています」(稲葉さん)

利用者の人権をないがしろに

2012年のバッシングの影響について稲葉さんは「人々を制度から遠ざけ、利用者に肩身の狭い思いをさせた。偏見やスティグマを拡大してしまった。国が扶養義務者への圧力強化、保護費の減額、利用者への管理強化に舵を切ったことは、利用者の人権をないがしろにしていいんだというメッセージを地方自治体に与えてしまった」と振り返ります。

その結果が、群馬県桐生市や奈良県生駒市などで、法律を逸脱した生活保護の運用として現れてきています。

一方、支援者や生活保護利用者はそれぞれ、「生活保護は権利である。恥ではない」というメッセージを発信し続けてきました。コロナ禍で生活に困窮する人が増加したことも風向きを変えました。2020年末、厚労省は、「生活保護は国民の権利」とする特設ページを開設。一部の自治体で同様のチラシやポスターを作る動きが相次ぎました。

桐生市の違法な生活保護運用を受け、厚労省は今年3月12日の社会援護局主管会議で、「水際作戦などの事案の発生が国民の信頼を損ない、制度の根幹を揺るがすことにもつながりかねない」とし、新年度の国の監査の重点事項の最初に「要保護者に対する権利侵害の防止」を掲げました。稲葉さんはこれを「一歩前進」と評価しつつ、こう続けました。

「国が行政による権利侵害を認め、防止に努めるというのであれば、なぜ国が起こした生存権侵害(基準引き下げ)について認定しないのでしょうか?まずはそのことを認め、謝罪すべきだと思います」

私が声を上げることがあなたの権利をつくる

高裁での勝訴が続く中、稲葉さんは最高裁判決が出る7月にかけ、もう1回生活保護バッシングが仕掛けられるのではないかと危惧しています。

「どの角度から来るかは予想ができない。高齢者や障害者バッシングが利用されるかもしれない。外国人ヘイト、母子家庭、女性へのヘイトが悪用されるかもしれない。誰かが攻撃され始めた時に分断されずに反撃する用意をしておかないといけない」

生活保護基準は47の低所得者支援制度と連動しています。

稲葉さんは「社会全体の人権保障水準の引き上げが必要。誰かが得をすれば誰かが損をするゼロサムゲームではない。私が生きるための権利を勝ち取るために声を上げることが、あなたの権利を作る。みんなの支えになる。そんな風に意識を鍛え直す。共通の目標に向かってともに歩んでいく『私たち』を増やしていくことが最も重要だと考えます」と結びました。

高裁判決の傾向を分析

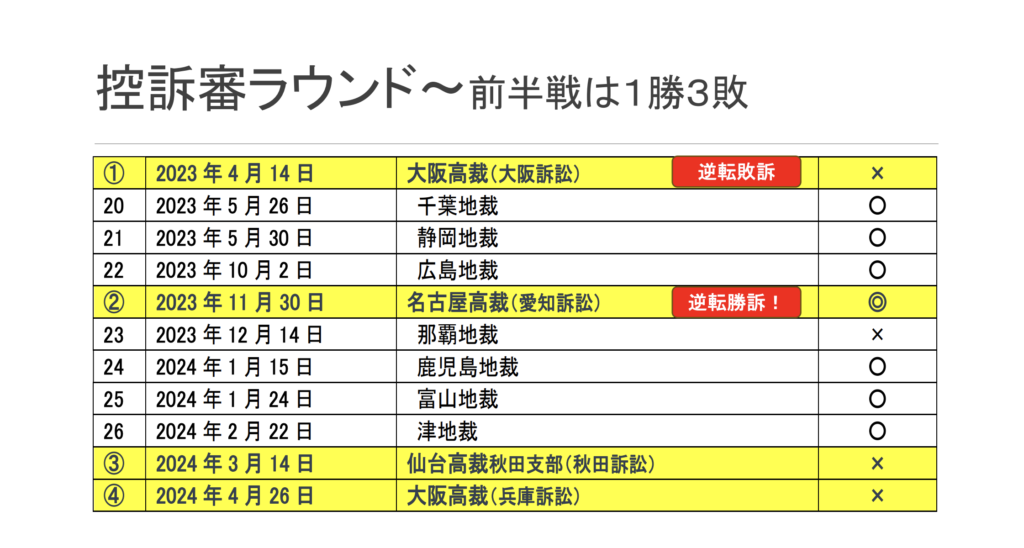

いのちのとりで裁判全国アクションの事務局長で弁護士の小久保哲郎さんは、2025年3月末までに10件となった高裁判決の傾向を分析しました。

1件目は2023年4月14日、大阪高裁の逆転敗訴。しかし、2023年11月30日に名古屋高裁で逆転勝訴します。その後、仙台高裁(秋田訴訟)、大阪高裁(兵庫訴訟)でも敗訴。

小久保さんは「2024年4月までの前半戦の特徴は国側の主張の変遷と、それに追随する判決にある」とみます。

国は当初、デフレにより生活保護世帯の可処分所得が実質的に増加したからその分の生活扶助費を減らした、と主張。その後、デフレ調整の違法性を指摘する地裁判決が相次ぐと、2022年後半から「デフレ調整は、生活水準が低下していた一般国民との不均衡を是正するためにやったもの」と主張を変えました。これに対し、名古屋高裁判決は「元の主張が維持できないことを認めているに等しい」「基準改定が『最低生活の需要』との関係で行われなければならないという視点に欠け、失当だ」と指摘。すると2023年前半から「所得下位10%の消費水準との比較によると生活扶助基準を12.6%引き下げることになり、減額幅が大きすぎるので、デフレ調整の範囲(4.76%)の減額にとどめた」と再び主張を変えました。

また判断枠組みについても、当初は2012年の「老齢加算訴訟最高裁判決」を用いていましたが、名古屋高裁判決で国側が敗訴すると、「老齢加算は『既得権』で重要だが、基準生活費はそうでもないので緩い判断基準でよい」とし、60年前の「朝日訴訟最高裁判決」の判断枠組みが妥当、と翻意しました。

「デフレ調整」は裁量権を逸脱し違法

最近の高裁判決はこうした変遷後の国の主張を排斥するものが目立ちます。

たとえば今年1月29日の福岡高裁判決(福岡訴訟)は、「デフレ調整」について、生活保護世帯と消費構造が大きく異なる一般世帯の消費ウエイトを用いたことなどを理由に「生活保護法8条1項の趣旨・目的に反する過誤、欠落があったということができ、裁量権を逸脱または濫用したものといえる」として、違法と判断しました。

つづく3月13日の大阪高裁判決(京都訴訟)は「デフレ調整」と「ゆがみ調整」は不可分一体のものとして、基準引き下げ自体が裁量権の範囲を逸脱し、違法と判断。

3月27日の東京高裁(東京訴訟①)、3月28日の東京高裁(さいたま訴訟)の二つの判決でも「デフレ調整」の違法性が認められました。

高裁は、集会後の4月18日の広島高裁(広島訴訟)判決も含め、原告の7勝4敗となりました。地裁判決は2024年1月15日の鹿児島地裁判決以降、すべて原告勝訴となっています。

小久保弁護士は「高裁判決ラッシュ、とりわけ大阪と東京で3連勝したことの意味は大きい。一連の訴訟全体の流れは確定したとみていい」と評価しました。

6月末から7月初めにかけ最高裁判決

最高裁第三小法廷(宇賀克也裁判長)の期日は5月27日。2023年4月14日の大阪高裁判決(原告敗訴)と2023年11月30日の名古屋高裁判決(原告勝訴)について口頭弁論があります。

最高裁から原告側代理人には「国のデフレ調整の論拠が変遷しているかどうかは置いたとして、国は現時点での主張を、原告はそれを念頭に置いた主張を」と要望があったそうです。判決は6月末から7月初めにかけて出される見込みです。

小久保弁護士は「10年かけて闘ってきたいのちのとりで訴訟もいよいよ大詰め。最後まで全力を尽くしたい」と結びました。

【各地の原告からの訴え】

各地の原告からも発言が相次ぎました。

エアコン点けられず熱中症で亡くなる人も

京都訴訟の竹井登志郎さん

3月13日には大阪高裁で、京都の原告団が逆転勝訴判決を勝ち取りました。大阪の高裁訴訟で流れが変わったという話があったが、画期的な勝訴判決だと確信している。

私も原告になって13年になったが、当初、生活保護になるに至っては、過労死レベルの働き過ぎで、体調を崩して障害を持つことになった。その中で、当時住宅ローンなどの借金があり、やむなく生活保護を利用することになり、路頭に迷うレベルから救われた。ただ、2013年から段階的に減らされることになった。減らされたことで、実感的には月1万円ぐらい削られている。日々食費を削る、品数はどんどん減っていく。風呂は週1回入れたらマシな方で、シャワーしか浴びられない状態。最近の夏は猛暑で電気代請求が怖くてエアコンがつけられない。京都の受給者の中にはエアコンが点けられないがために熱中症で亡くなる事例まで存在している。

2013年から引き下げられた1万円。これがいま求められている「健康で文化的な最低限度」の生活の水準なのかということを私どもが先頭に立って訴えていかないかん。道半ばで亡くなった方もおられますが、引き続き、最高裁で結果が出るまでがんばっていく。

80歳。食事控え体重が3kg落ちた

札幌訴訟の渡辺澄子さん

札幌市の市営住宅で暮らしています。66歳で仕事を辞め、収入は年金が月7万6000円だったので、生活はなんとかなりましたが、病気になったときの医療費が全くなく、心細い日々を送っていました。その後、地元の「生活と健康を守る会」に相談に行き、事務局長に付き添ってもらい、生活保護を受けることができました。生活保護を受けたことで不安な気持ちも落ち着き、好きな手芸をし、春にはベランダに花やトマトを植えながら、体を鍛えるため、1日6000歩を目標にウォーキングをして楽しむことができました。ところが2013年から生活保護費の引き下げが始まり、今までに年齢が上がったことの引き下げも入れると4回の引き下げで、月5000円は下がっています。生活保護での生活は大変苦しくなり、毎日がすべて節約をしなければなりません。電気代を節約するために夜は灯りをつけない。お風呂は週1回。食費は支払いで残ったお金をあてています。

でも、3年前からお米や野菜などの生活に必要なものが値上がりし、安売りの出来合いの惣菜を買って1食分を2回に分けて食べ、お昼はパン1個、またはカップ麺の安いものしか買えません。80歳になって生活扶助が6万8800円に下がり、毎日バランスの取れた食事ができないため、3kgも体重が減り、病気になるのではないかと不安な気持ちになっています。

今の収入では友人との付き合いもできません。健康で文化的な生活にほど遠い。多くは望みませんが、安心出来る生活がしたいのです。

そうした思いから原告となり、顔も名前も出して裁判に訴えてきました。どうか生活保護費の減らした部分を元に戻し、安心して暮らせる生活保護制度にしてもらいたい。

烙印を自ら受容することの痛み

東京はっさく(8月1日に提訴)訴訟の原告団長、故・松野靖さんのご家族

主人が81歳の時に、2015年のはっさく訴訟に参加しました。一番年をとっていたということもあると思うけれど、最初に意見陳述をし、宇都宮弁護士と一緒にマスコミ向けの記者会見をしました。そのときの原稿を借りて読みます。そのときと今とで、生活保護を受け付ける窓口の対応はまったく変わっていないです。

「生活保護受給者というのは国が公認する最低の貧困者で、毎月家賃を含めて夫婦2人に17万円の保護費が支給されます。役所の窓口は脅したり、すかしたり、資産の有無を調べたり、果ては親、きょうだいの扶養の意思を確かめたりしますから、この国の認証を受けるのはとても厄介なことです。自尊心や世間体は誰にでもあるが、それを投げ出さなければ、国家に認められる最低限度の貧困者とはなれません。憲法が保障する権利を行使するのに投げ出さなければならないものは少なくありませんが、本当に辛抱しなければならないのは、『国家認証の最低限度の貧困者』という烙印を自ら受容することの痛みです。最低限度の貧困者やその限度を下回る貧困者は私たちの周りにたくさんいます。無数にいます。その人たちが役所に行って生活保護の申請をしないのはその烙印を恐れるからです。受給者が生活保護費を削られて沈黙してしまうのもそのためだと思われます。

あえて訴訟に踏み出した私たちは憲法が認める権利の行使なんだと、真の自尊の立場に立って世に訴えます。私たちは少数です。自覚も不十分かもしれません。ですが、一歩をあえて踏み出すことで自らが変わりたいのです」

これが、主人が公に発言した最後だと思います。この後2017年のお彼岸の中日、3月20日に亡くなりました。弁護士さんから私に、地裁での最終陳述をしろというご指示がありまして、その当時、病気をしたばかりで10枚ほどの原稿を作るのに大変苦労しました。陳述の緊張感というのは半端ないもので、背中に背負ったものがとても重いです。今も苦しいです。最初のうちは足が震えて、みなさんの前に立つこともできれば避けたいぐらいつらいです。宇都宮先生に「あなたのお話、よかったですよ」と言ってもらえて、その一言二言で今が続いている、そんな状態です。私たち原告は小さい力かもしれないけれど、各地でそれぞれに闘っていると思います。どうぞご支援をお願いします。

引き下げで削られた「3日分の食費」

埼玉訴訟の佐藤晃一さん

私は精神障害を抱えて生活保護を受けました。精神障害で生活保護を受けている仲間には相対的貧困、ワーキングプアの人が多いんです。私のように働いていても、そこにとどまる人が多いんです。生活保護を受けている私たちは、闘うことしかなかった。この国はとにかく当事者の声を聞かない。障害分野でよく、「Nothing about us without us」という言葉があります。私たち抜きに私たちのことを決めないでという意味です。

当事者の声を全く聞かないで進めている政府のやり方はおかしいと思います。社会的弱者や経済的弱者をなめくさっているところがあると思います。そうしたことの反発を食らっているのがいまのこの裁判です。

私は引き下げで4.8%、生活扶助費が月3900円、住宅扶助費が月2200円も下げられました。3900円という額は私にとっては約3日分の食費です。そんなに下げられては当然生活が困窮します。その中で、テレビが壊れ、洗濯機が壊れ、しまいにはエアコンが壊れました。テレビ、洗濯機は支援者や友人に譲ってもらい難をしのぎましたが、エアコンはどうにもならなかった。私が働いて得る作業工賃1万5000円を毎月積み立て、1年半かかってなんとか入手しましたが、経年劣化でまた壊れ、いま途方に暮れています。生活保護費の一方的な引き下げに改めて異議を唱えたいと思います。この先少しでも明るい光が、明るい未来が見えるような世の中であってほしいと思っている。そういう政策を打ってほしい。政治家や行政だけでなく、みんなで声を上げていくことが大事と思い知らされたのがこの一連の裁判でした。

旅費がなく、母に会いに行けなかった

大阪訴訟の新垣敏夫さん

私は、普段の買い物はスマホ決済です。先月初めて引き落としができなかったんです。特に大きな買い物をしたものでもない。特に使ったお金もない。なんだろうと思ったら、お米をはじめとする物価高の影響が大きかった。光熱費、食費を改めて考え直さなければいけないのかなと思っているところです。

引き下げによる最大の影響というのは、親族に会えなかったということ。100歳を超える母親が施設に入っていて、月末近くになると旅費を捻出するのか、残りの一週間の食費に使うのかを迫られる。面会に行くと、旅費をあきらめざるを得ない状態だった。母親は、それはわかりません。平日に姉が行った時に「弟が来たのか」と聞く。「いや、来てない」と。その時姉に、「なんであんた行けないの」と聞かれ、「用事があったから行けなかった」と答えた。「お金がなくて行けなかった」と言えなかった。それを言えば姉が旅費を出してくれるのはわかっていたので。そういう答えしかできなかったのが、唯一の後悔として残っている。これを地裁、高裁で訴えてきた。大阪訴訟の最高裁判決を迎えるにあたって、10年以上にわたる引き下げの影響を考えてくれと、先ほども最高裁前で発言してきた。

弁論があり判決まで、勝利のために、なんでもやっていこう、という気持ちで動いています。厚労省・国の暴走を止めようではありませんか。頑張って行きましょう。

生活保護カットで、国民全員「貧乏」になった

名古屋訴訟の澤村彰さん

名古屋訴訟は最初に地裁判決が出て、負けました。そこから高裁で勝ちました。

うちらの裁判というのは、まず地元の自治体に不服申し立ての審査請求をした。自治体は県の指導というので県に不服審査した。そこでまた国の判断だからと、はねられた。高裁で勝って「上告するな」と厚労省に言いに行ったら、「自治体と相談して判断します」というんですね。たらい回しですか? 市は県の指導、県は国の指導、裁判に勝ったら今度また自治体と協議する。おかしいですよね。

10年以上闘っています。最初のころふさふさだった髪がなくなった。この間、悲しいことに原告が1人欠け、2人欠けしていきました。今年最高裁の判断が出る。これが勝てるかどうか。自分は負けてもいいと思っている。万が一、負けても歴史の1ページに刻まれます。

ほとんどの裁判で物価の計算が間違っているという観点で勝っています。難しく聞こえるかもしれないけれど、アホな僕でもわかります。ちょっと勉強して、挑戦してみてください。わかると思います。

最初に裁判を始めた時に、年金受給者がバッシングされました。次に生活保護利用者がバッシングされました。騒ぎ立てるとただでさえ肩身が狭いのに、注目されてしまってさらに肩身がせまくなるので、やめてほしいと、大騒ぎしないでほしいと言われた。

でも、裁判を続けましたよ。最初の時から自分は思っていました。

「いのちのとりで」「土台沈めばみな沈む」。最後のセーフティネットです。これが沈むと日本国民全員貧乏になりますと、言い続けましたよ。

いま見てください。

生活保護利用者、安いものが買えないんです。一般の方が閉店間際の安売りに並ぶようになった。一般の方も本当に貧乏になってしまいました。この裁判に勝って、一般国民の生活も豊かになるようにしたいです。最高裁の判断に向け、みなさんご支援よろしくお願いします。

フェアな救済には政治判断も必要

最後に「いのちのとりで全国アクション」共同代表の尾藤廣喜弁護士が、最高裁判決を見越した取り組みについて語りました。

「最高裁の弁論でも、当事者が中心となって、今回の引き下げが当事者にもたらした被害の実態と、国の行政がいかにでたらめだったかを強く訴えなければいけない。私たちの立場に立った判決を書かせなければいけない」

「勝つことができたら、引き下げ処分の撤回、被害の完全回復、そして透明性がなくでたらめな引き下げのやり方を根本的に変えることを求めていく。生活保護法から生活保障法への根本的な転換を求めることを要求したい。やることはたくさんあります。国民全体のボトムアップをするために我々が闘っているという訴えを広く行い、最高裁が正しい判断をするようにしなければいけない」

集会後の記者会見で「最高裁で勝訴の場合、引き下げ撤回の効力は大阪、名古屋の2訴訟の原告だけに及ぶのか」と問われ、尾藤弁護士は「最低生活の保障だからフェアネスが必要。原告だけ救済されるのでいいのか、そうではない。政治の責任でどうするのかを決めておかないといけない」と語りました。

小久保弁護士は将来の保護基準改定にも影響を与えたいとし、「単なる生活費の切り下げにとどまらず、影響が人間関係にまで及んでいることなどが焦点になるかなと思っている」と話しました。