名字には、苦い思い出があります。

私は旧姓池田といいます。池田美和子という名前で育ち、大人になり、結婚を機に改姓しました。

婚姻は両性の合意のみで成立する――と憲法24条には書いてあります。しかし現実は、名字の選択にも「家」の意向が重くのしかかりました。「私が改姓したくないと言えば、もめごとになるかもしれない」「自分が姓を変えるしかない」という諦めのようなものが、当時の私にはありました。改姓を選んだのは自分自身。けれどそれは「女性が姓を変えるもの」という空気の中での選択でした。

池田の旧姓で築いた人間関係もありました。何より、池田美和子は「私自身」でした。その積み重ねが消えてしまうような心細さを感じた私は、当時働いていた地方新聞社で「旧姓を使い続けることはできないか」と相談しました。

会社側の答えは「スター記者ではないので、それはできない」「旧姓は本当の名前ではないのでペンネームを認めることになってしまう」というものでした。今から20年ほど前のことです。

これらの出来事は、結婚で姓を変える人の約95%が女性であること、そしていまだに「選択的夫婦別姓」が実現しないこととも、つながっているように思えます。

5月21日、秋田県女性議員ネットワークの総会が秋田市で開かれ、弁護士の長岐(ながき)和恵さんが選択的夫婦別姓制度をテーマに講演しました。詳報します。

別姓も「選択」できるようになるだけ

結婚したいと望んだとき、日本では必ず夫婦が同じ姓にしなければなりません。言い換えれば、どちらか1人は姓を変えるしかない、ということです。自分の姓であり続けたい人たちにとって、この制度は「強制的夫婦同姓」ともいえます。

これを見直して、夫婦同姓にしたい人は同姓を、夫婦それぞれの姓でいたい人は別姓を選べるようにするのが「選択的夫婦別姓」です。

この日の講演タイトルは〈「選択的」夫婦別姓制度〉。長岐さんは「あえて『選択的』というところにかぎ括弧を入れました」と話します。「結婚する時、夫婦がそれぞれ結婚前の姓を維持することもできるし、配偶者の姓に変えることもできる。いずれも選択できるようにする制度であり、別姓を強制するわけではないということを、まずは皆さんに理解いただきたいと思っています」

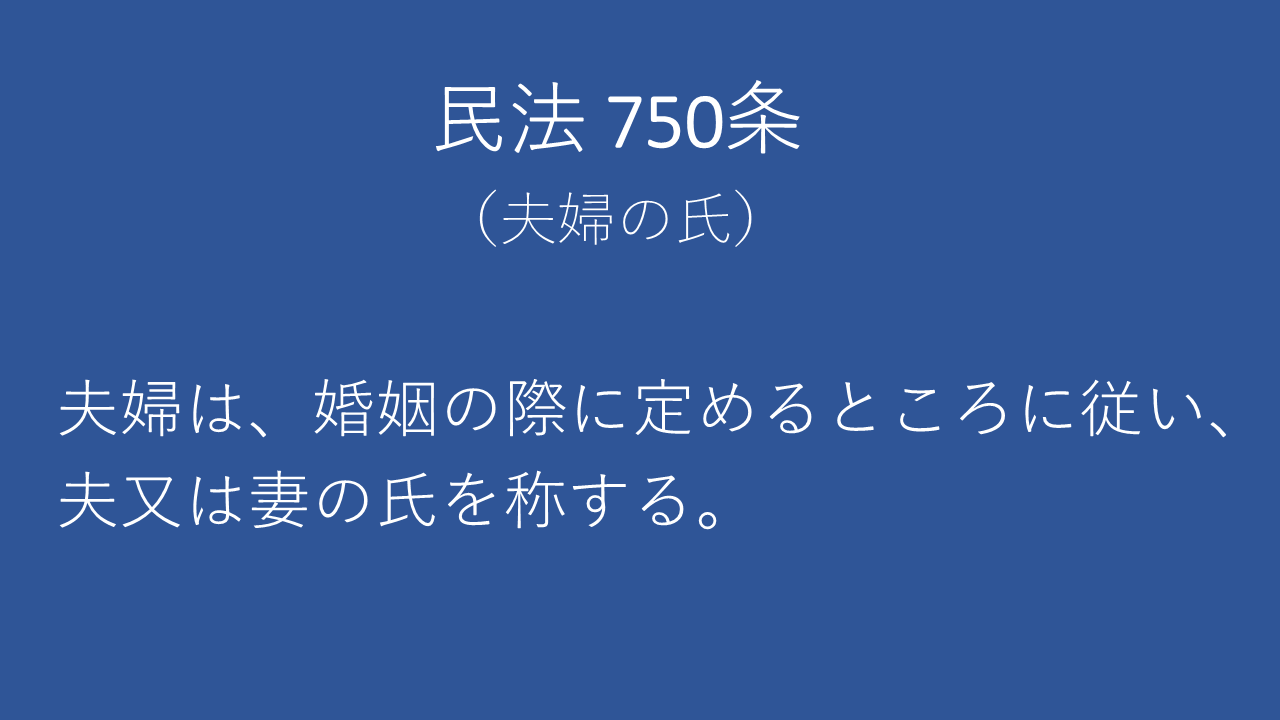

ちなみに「夫婦は同じ姓にしなければならない」と義務付けている国は、世界で日本だけ。その根拠となっているのは民法750条です。

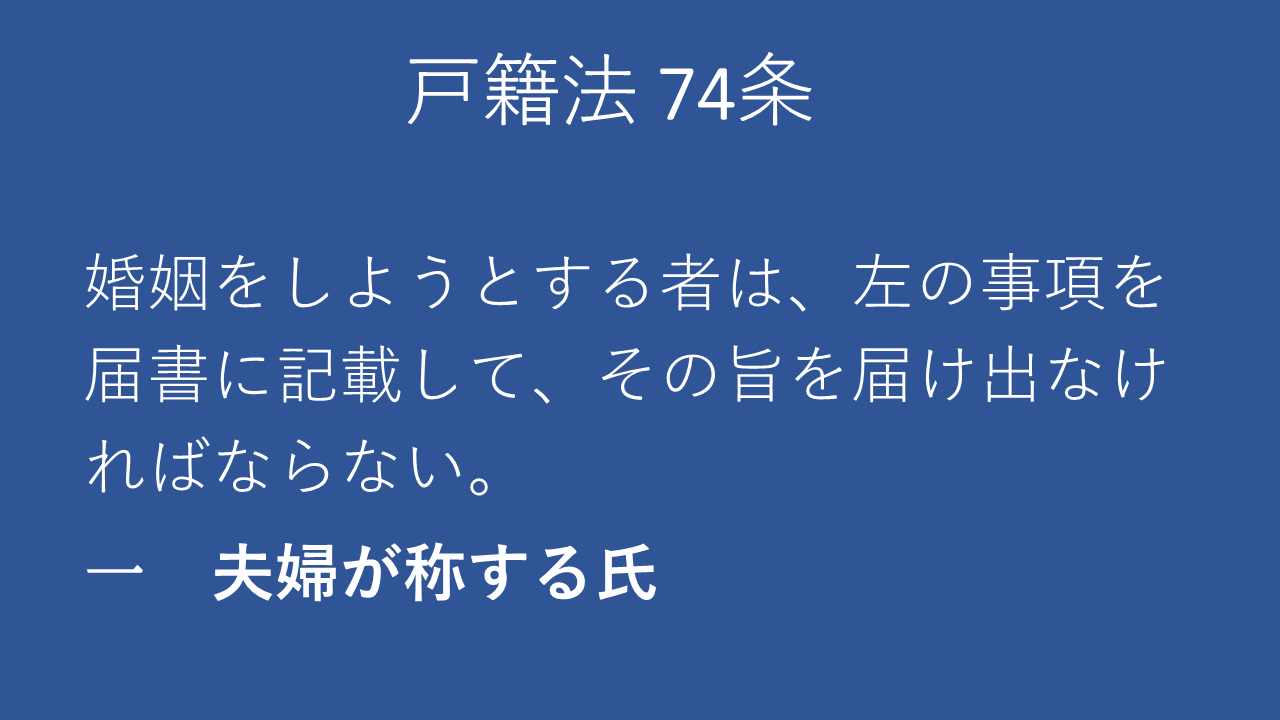

「民法750条に基づいてできている戸籍法74条には、婚姻届を出す時に『夫婦が称する氏』、つまりどちらかの名字を書いて提出することが定められています。選択的夫婦別姓制度は、この民法750条の改正を求めるものです」(長岐さん)

それは本当に女性の真意?

日本では、それぞれの姓で生きることを望む人たちが「民法750条は憲法に違反している」として訴訟も起こしています。「夫婦別姓訴訟」と呼ばれるものです。

「夫婦は同じ姓にしなければならない」という今の制度は、どのように憲法と矛盾しているのでしょうか? 長岐さんは裁判での主張などを基に、憲法の条文を見ながら解説しました。

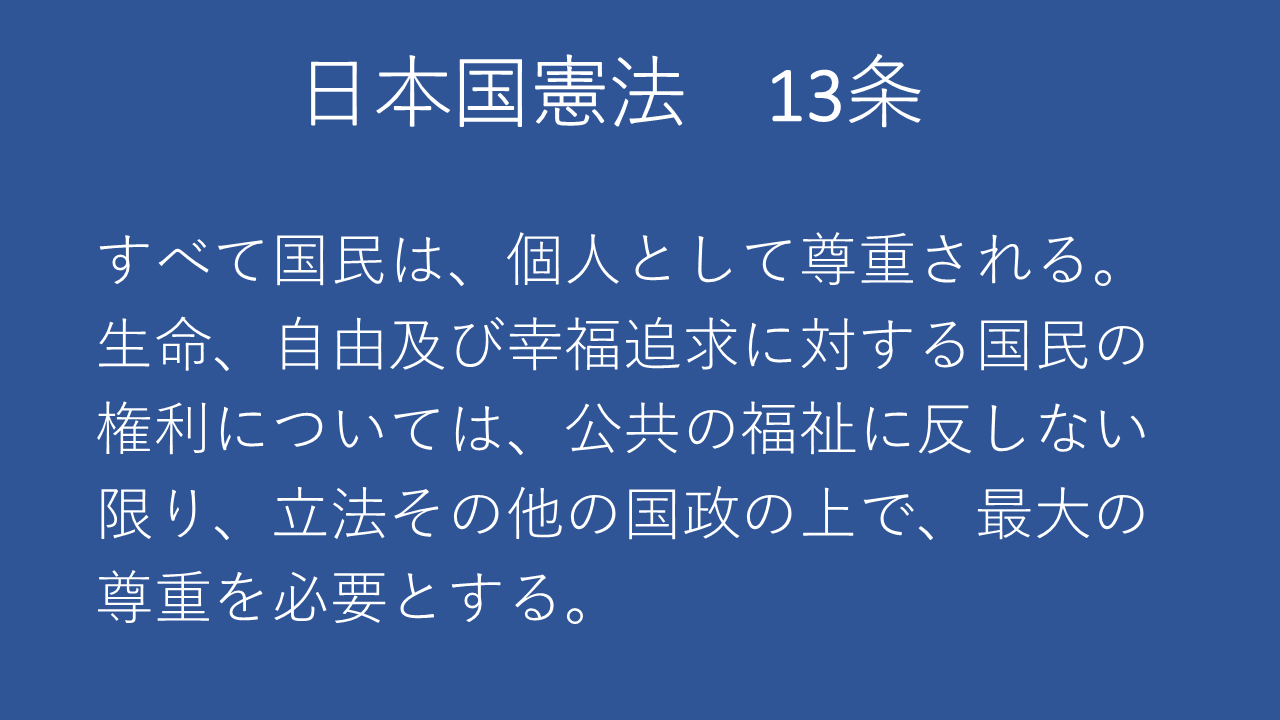

まずは、憲法13条の幸福追求権。

「13条の条文は、自分らしさや個人を尊重しようというものです。自分の氏名、名字を変えたくないという人にとって、結婚に際してそれを変えなければならないことは、個人の尊重を侵害するものではないか。『アイデンティティの喪失』と表現されますが、その人らしさを失ってしまうのではないか、という考え方に強く結びついています」

次に、憲法14条の法の下の平等。

「夫婦別姓訴訟の2次訴訟(2021年)は、別姓を望む2人があえて夫婦それぞれの名字を婚姻届に書いて提出したところ、受理されず、それが裁判につながっていきました。いまの日本で夫婦別姓を希望し、貫こうとすれば、婚姻届は受け付けてもらえないということです。そうすると、婚姻によって得られるはずのさまざまな法的利益も享受することができません。つまり、別姓を希望する人と同姓を希望する人とで、差別的な取り扱いが生じるということになります。これは憲法14条の法の下の平等に反するのではないでしょうか」

そして、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し――という憲法24条1項。

「結婚する条件は憲法上、あくまで夫婦の同意だけとなっています。けれども実際は、民法750条が『同姓にすること』という条件を不当に加えているという形になっています。これは24条1項に反しているのではないかということです」(長岐さん)

「民法750条には、夫の氏にしなさい、とは書いてありません。けれど改姓する人のおよそ95%が女性となっているという調査結果があります。事実上、多くの女性が結婚に伴って改姓を強いられるということです。本当にそれは、女性の真意といえるのでしょうか。法律によって、意思決定に不合理な制約を課しているのではないでしょうか?」

夫婦別姓訴訟では、最高裁判所が2015年と2021年に今の民法について「憲法に違反していない」という判決を出しています。一方で最高裁は、夫婦の姓について「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」という考えも示しました。

国内外からの厳しい目

「夫婦は同じ姓にしなければならない」という法制度、そして改姓する人の95%が女性であるという日本の現状に、国際社会からも厳しい声が上がっています。

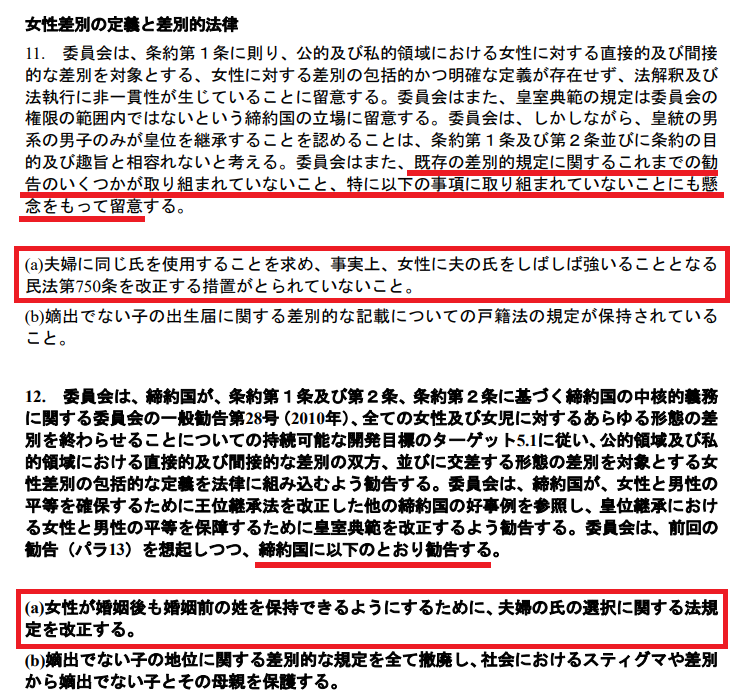

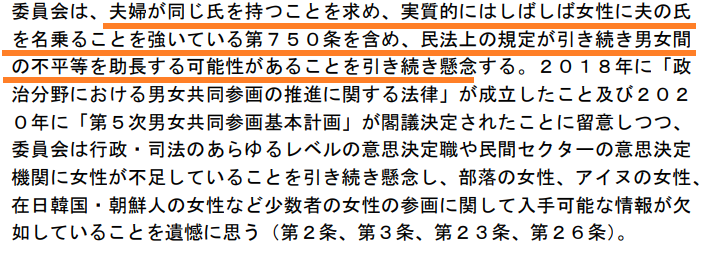

国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、日本政府の女性政策についてたびたび改善の勧告をしています。夫婦同姓もその一つです。

日本は、夫婦同姓に対するCEDAWの勧告を2003年、2009年、2016年、2024年と4回にわたって受けています。最新となる2024年10月の勧告で、CEDAWは「夫婦同姓を定める民法750条の改正の措置は何ら前進していない」と日本の状況に厳しい評価を下し、「女性が婚姻後も婚姻前の姓を保持できるようにするために、夫婦の氏の選択に関する法規定を改正」するよう改めて勧告しました。

「また女性差別撤廃委員会に加えて、国連の自由権規約委員会も2022年、夫婦同姓をめぐる日本の状況に対して懸念を表明しています」(長岐さん)

2024年6月には、経団連(日本経済団体連合会)が「選択肢のある社会の実現を目指して」という提言を公表し、選択的夫婦別姓の早期実現を政府に要望しました。

「ダブルネーム」がもたらす問題

このように、改善を求める声が内外から上がり続けているにもかかわらず、選択的夫婦別姓はなかなか実現しません。その一方、日本では代案として「旧姓の通称使用」も広がってきました。しかし、旧姓の通称使用は根本的な解決にはならず、限界があることも指摘されています。旧姓の通称使用は日本独自の制度ですので、海外で厳格な本人確認を求められたときに対応できないなどの問題があります。そして通称使用のための「手続き的な負担」も残ります。

「通称使用というのは、1人の人がダブルネーム——戸籍の氏名と通称名の2つの名前——を持つということになります。夫婦同姓の一番の問題は、自分の姓を変えたくない人が、結婚によって姓を変えざるを得ず、その人のアイデンティティ、自分らしさが失われるということです。旧姓の通称使用をしたとしても、それは変わりません。自分の本名をなくすことによるアイデンティティの喪失という問題は、残り続けるのです」(長岐さん)

そして改姓する人の約95%が女性であるという現実を考えたとき「結局、通称を使用するのは今後も女性側になってしまうと思う」と長岐さんは語ります。「男性はそれまで使っていた戸籍の姓のままでいる一方、女性が通称使用の手続きのための負担をこうむるという状況は、変わらないのではないでしょうか」

旧姓併記で明かされるプライバシー

2019年から住民票やマイナンバーカード、運転免許証などへの「旧姓の併記」が認められるようになりました。

しかし、ここにも問題がひそんでいます。

「例えば、旧姓が併記された運転免許証を見ただけで、その人が結婚しているかどうか一目でわかってしまいます。旧姓併記によっていろいろなところで『結婚しているんですね』と聞かれ、説明しなければならないかもしれない。他の人に結婚や離婚の話をしたくないのに、する必要のない場面で話さなければならなくなります。旧姓併記によってプライバシーを開示しなければならない場面が増えてしまうという問題は、大きいと思っています」(長岐さん)

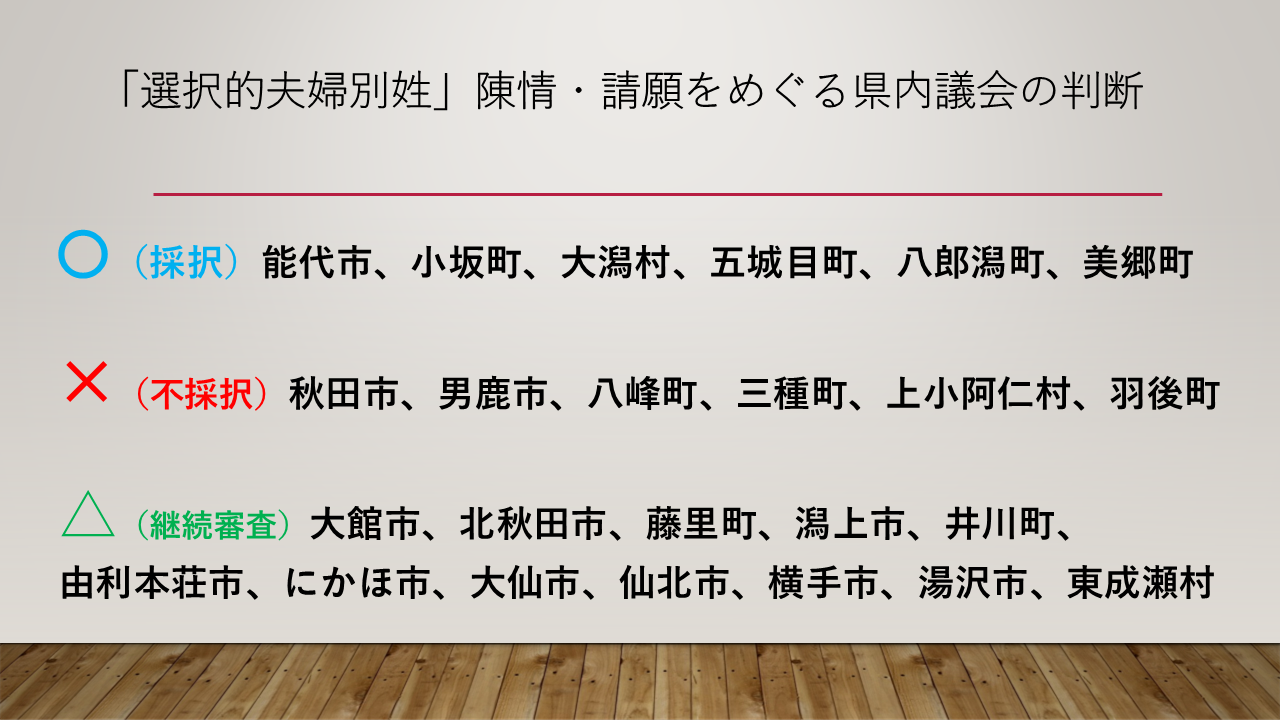

導入を願う陳情・請願、県内議会の判断は

秋田県では今、秋田弁護士会が選択的夫婦別姓の導入を目指して県内の市町村議会に「選択的夫婦別姓制度の導入を国に求める意見書提出」を陳情・請願しているさなかです。6月には秋田県議会に請願、鹿角市議会にも陳情をそれぞれ提出する予定です。

これまで陳情を採択した市町村は6つ。不採択も6つでした。そのほかの12市町村は継続審査(※会期中に審査が終了しなかったため、閉会中も引き続き委員会で審査を行うこと)となっています。

長岐さんは「秋田県内の状況は、なかなか厳しいと感じています」と話しました。理解を示す人がいる一方、時には「戸籍制度はどうなるのか」「家族の一体感が失われるのではないか」といった声も寄せられるといいます。

「戸籍制度は変わらない」

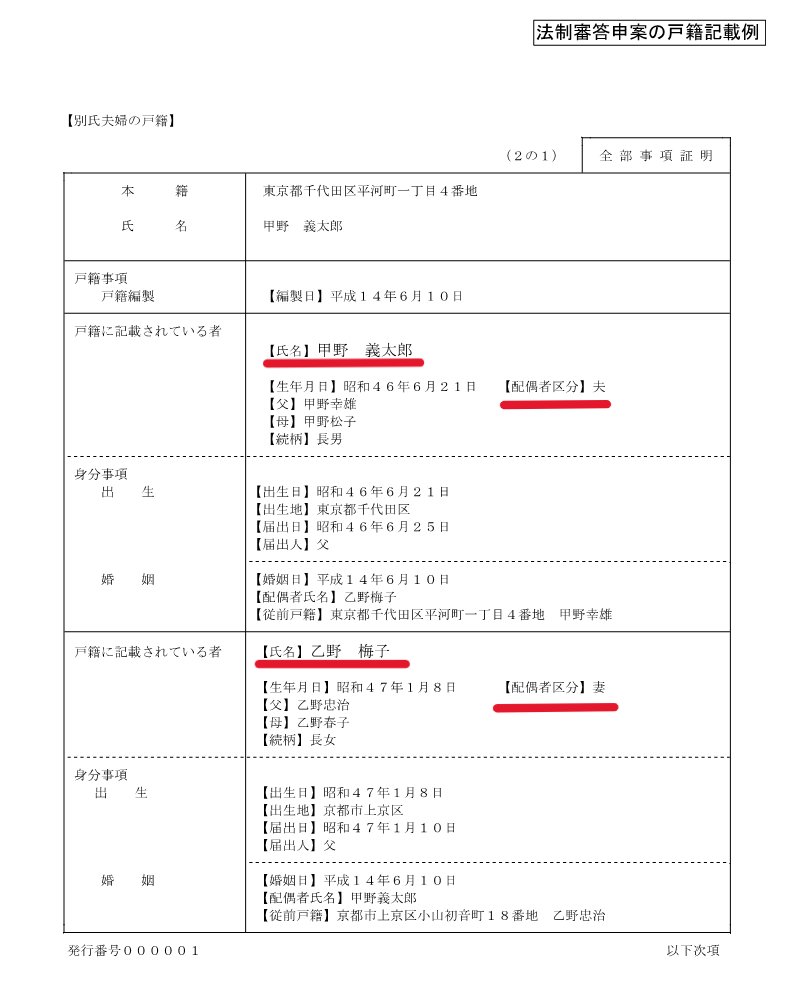

実際のところ、選択的夫婦別姓が実現したときに戸籍はどうなるのでしょう? 長岐さんはひとつの資料を示しました。

これは1996年、法務省の法制審議会が「選択的夫婦別姓制度」の導入を提言する内容の答申を出したときに示した資料です。

「現在の戸籍は、筆頭者のところにだけ名字と名前があり、その下の欄にいる家族は名前のみになっています。別姓の場合、この資料にあるように家族全員にそれぞれの名字を書くということになります。名字をプラスするだけなので戸籍制度はそのままです。選択的夫婦別姓は、戸籍制度を根本から変えるものではないのです」

子どもの名字はどうなるのか――という点を不安視する声もあります。「ここは意見が分かれているところですが、子どもが生まれたときにその都度、姓を選択するという意見のほか、婚姻時にあらかじめ子どもの姓をどうするか決めておくという意見も出ています」(長岐さん)。また国民民主党は、戸籍筆頭者の姓にそろえるという案を出しています。

「家族のきずな」は名字で決まるもの?

反対意見の中で、最も根強いのが「家族のきずなが薄れるのではないか」というものです。これについて長岐さんは、次のように語ります。

「現在も、名字が異なる夫婦や親子は存在しています。外国籍の方との結婚、事実婚、ステップファミリーなど、違う姓のまま一つの家族として生活している人たちはいるのです。一緒に暮らし、お互いに話ができている関係であれば家族のきずなは築けますし、逆に同じ名字であっても、関係を築くのが難しいこともあります。家族のきずなは、名字によって影響を受けるものではないと考えています。選択的夫婦別姓は、家族で同じ名字にしたい人はこれまで通り同じ名字を選択できるので、同姓、別姓ともにそれぞれの価値観に従って選ぶということで、よいのではないでしょうか」

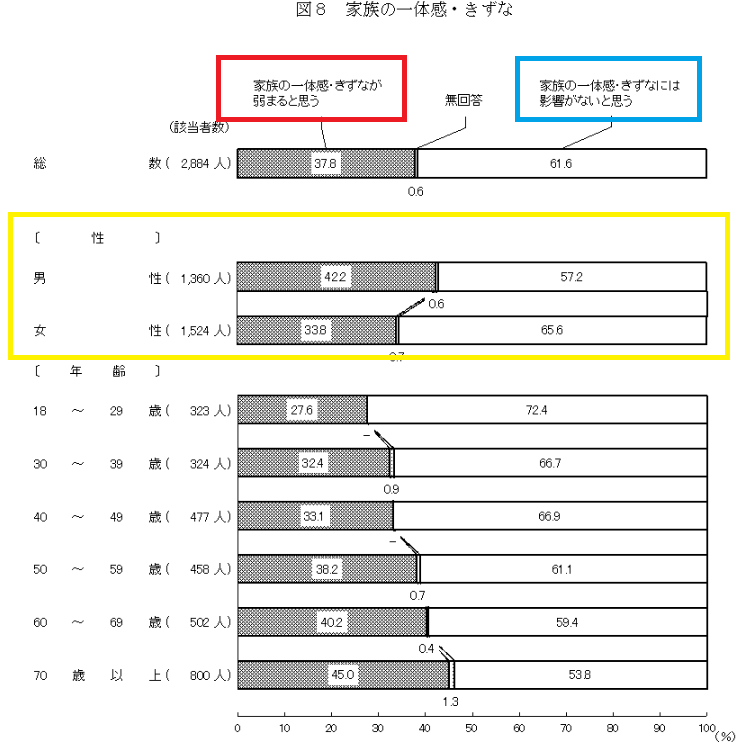

ちなみに内閣府の世論調査で、夫婦・親子の名字が違うことによる「家族の一体感・きずな」への影響があるかどうかを尋ねたところ「家族の一体感・きずなが弱まると思う」と答えた人は37.8%、「家族の一体感・きずなには影響がないと思う」と答えた人は61.6%でした。

「一体感・きずなが弱まると思う」と答えた人の割合は男性の方が多くなっており、反対に「一体感・きずなには影響がないと思う」と答えた人の割合は、女性の方が多くなっていました。

改姓する側が背負う負担、理不尽

長岐さんは、仕事で旧姓を使っている当事者でもあります。

「私が旧姓を使う一番の理由は、氏名に対する愛着です。長岐和恵という名前で30年近く生きてきたので、結婚によって姓が変わることで、これまでの自分を失ってしまうのではないかという感覚が強くありました」

結婚前の人間関係を維持したいという思い、そして仕事への影響も考えました。弁護士という仕事は、離婚やさまざまな問題に直面している人の相談に応じます。「自分が結婚したというプライベートを開示することで、相談しづらいと感じる人がいるかもしれません。さまざまな方がいるからこそ、私としては、結婚していることを明かすのは控えたいという思いがありました」(長岐さん)

夫の姓に改姓し、職務上は旧姓を使う――それは自分自身が決めたことですが、多くの負担が生じたといいます。「弁護士として旧姓を使用するために、届け出をして手続きをしなければなりませんでした。一方、夫はそれをする必要がありません。運転免許証、銀行口座、カード――改姓している皆さん一緒だと思うのですが、私は各種の名義変更もしなければなりませんでした」

最近になって長岐さんは、住民票に旧姓を併記する手続きをしました。インボイス制度で旧姓が使用できるようになったのですが、その条件が「住民票への旧姓併記」だったからです。すると今度は、一度名字を変更したマイナンバーカードも運転免許証も何もかも、旧姓併記に変える手続きを取らなければなりませんでした。

「私はただ、私の名前でいたい」

長岐さんは「手続きも大変ですが、気持ちの面でも、自分の中で落としきれない、納得しきれないという思いがあります」と語ります。

「姓を変えなければいけないことを分かっていて結婚し、自分が姓を変えることに同意したのは事実です。けれど、納得しきれない負担がどんどん続いていくと『私はただ、長岐和恵という名前を使いたいだけなのに』という思いになりました」

1996年の法制審答申から、29年。選択的夫婦別姓はいまだ「慎重な議論」が続けられています。「選択的夫婦別姓は、あくまで選択肢を増やすものであり、それぞれの思いを尊重しようとするものです。それが本来の、あるべき姿なのではないかと思います」。長岐さんはこう締めくくりました。

これは人権の問題

講演を聞いた女性議員からは、さまざまな質問や意見が出ました。

選択的夫婦別姓の陳情が継続審査となった潟上市議会の藤原仁美さんは「これは人権の問題だと思いました。そのことをどういうふうに表現したら(当事者ではない人たちにも)伝わるのだろうかと考えています」と話しました。

「若い時、好きな人ができると結婚を想像して、何げなく好きな人の名字を自分の名前に足してみたり…という経験をした人が、女性の中にはいるかもしれません。でもそれは本当に長い間、こういう制度の中で『女性が姓を変えることが当たり前』とされてきたこととつながっているんだなと、いまつくづく感じています」(藤原さん)

県北の市議会議員は、息子とパートナーが長く事実婚だったことに触れながら感想を語りました。「2人はお互いの姓を変えたくなかったので事実婚を選択していたのですが、最近になって妻の方の姓を選択し、婚姻届を出しました。ずっと事実婚で暮らしてきた2人のことを考えると、姓が同じでないからといって誰かが不幸になるわけではないし、姓が違っていても家族だなと思います。現在の同姓制度については本当に、身近にこういう声があります。その声を地方の議会からも届けていかなければ、変わっていかないと思います」

また請願が継続審査となった仙北市議会の西宮三春さんは、採択に向けてどのように説明したら同僚議員に伝わるだろうか――と質問しました。

長岐さんは「あくまでも『選択的なもの』であり、選択肢を増やすだけなのだというところをまずは伝えたらよいと思います。同姓にしたい人は同姓を、違う姓にしたい人は違う姓を選べる制度だということを話した上で、戸籍制度が変わるのではないということを資料を交えて見せていくと『今とそれほど変わらないのだな』と感じられるのではないでしょうか」とアドバイスしました。

「『家族の一体感』への不安を抱く方には、今だってさまざまな家族がすでにいることを具体的に伝えて、『そのご家族を否定することになりませんか?』と問いかけてみてください。選択的夫婦別姓は、多くの人に光を当てる制度であることを理解していただけるのではないかと思います」(長岐さん)

【参考資料】

・「別姓訴訟を支える会」 https://bessei.net/bessei_law_suits_detail/

・内閣府男女共同参画局「夫婦の姓(名字・氏)に関するデータ」https://x.gd/ojDwI

・最高裁判所判例集https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85546

・最高裁判所判例集https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90412

・法務省「選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html

・内閣府男女共同参画局「第9回報告に対する女子差別撤廃委員会最終見解(仮訳)」https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/report_241030_j.pdf

・外務省「自由権規約委員会 日本の第7回定期報告に関する総括所見(仮訳)」https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100698199.pdf

・一般社団法人 日本経済団体連合会サイトhttps://www.keidanren.or.jp/policy/2024/044.html

・内閣府男女共同参画局「旧姓の通称使用に関する限界の指摘の例」https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/keikaku_kanshi/siryo/pdf/ka3-3-4.pdf

・総務省「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html

・警視庁「運転免許証の旧姓表記について」https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/kyusei_hyoki.html

・法制審答申案の戸籍記載例 https://www.moj.go.jp/content/001357684.pdf

・内閣府「家族の法制に関する世論調査」2021年12月調査 https://survey.gov-online.go.jp/r03/r03-kazoku/2-2.html

・国税庁サイトhttps://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/faq/faq-category/200/faq0028.html

コモンズは、みなさまのご寄付に支えられています

生活ニュースコモンズの記事や動画は、みなさまからのご寄付に支えられております。これからも無料で記事や動画をご覧いただけるよう、活動へのご支援をお願いいたします → 寄付でサポートする