実現に向けて期待が高まる選択的夫婦別姓の法制化。6月閉会の国会で28年ぶりに審議入りしたものの採択は見送られ、継続審議となっています。今回の参院選では多くの政党が賛成の意思を示す一方で、「家族の絆が壊れる」、「家族で名字が違うのは子どもがかわいそう」と、反対を表明する政党もあります。そんな中、今月5日、札幌で、夫婦別姓制度の意義について考えるシンポジウム「夫婦別姓も選べる社会へ」(札幌弁護士会主催)が開かれました。夫婦別姓の実現を求めて訴訟を起こした札幌の事実婚の夫婦や弁護団の弁護士、憲法学者ら5人が登壇し、選択的夫婦別姓に否定的な立場の人たちが理由として主張する主なポイントについて、それぞれの立場から意見を述べ、検証しました。反対派の主張は正しいのか。各登壇者の意見を紹介します。

登壇者(右から、敬称略)

佐藤万奈、西清孝(事実婚の夫婦、第三次選択的夫婦別姓札幌訴訟原告)

恩地いづみ(第二次選択的夫婦別姓広島訴訟原告)

清末愛砂(憲法学者、室蘭工業大大学院教授)

三浦徹也(弁護士、選択的夫婦別姓訴訟弁護団)

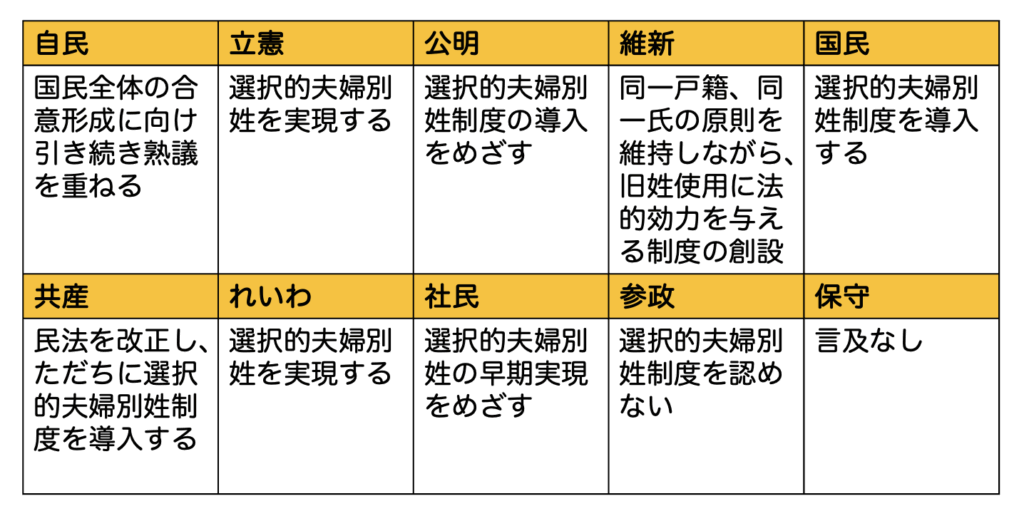

公約一覧表はこちら

※佐藤さんと西さんが原告を務める第三次選択的夫婦別姓札幌訴訟の記事はこちらからhttps://s-newscommons.com/article/1165。

Q:①選択的夫婦別姓が実現すると家族の一体感は失われる?

A:意識調査でも影響なし半数以上、むしろ今の方が一体感あり

西さん 私たちは今お互いの氏を守るためにペーパー離婚しているのですが、法律婚をしていたときは妻が僕の氏に改姓しました。妻はそのことをきっかけに体調を崩してしまいました。後に、「夫の氏に変わってくれないか」と言われたことを恨んでいるよと言われ、そのとき初めて、恨まれることをしてしまったんだとショックを受けました。それで、事実婚に切り替えようということを僕から提案したわけですが、そのあとは妻も体調が回復し、僕も意識を変えることができて、いま同じ方向を向いて、選択的夫婦別姓の活動することができているので、今の方がむしろ一体感があります。

佐藤さん 自分は改姓で苦しい思いをしているのに、一番身近にいる夫は滞りなく仕事ができ、日常生活を送っている。その不平等について「恨んでいるよ」と言ってしまいました。あのまま彼が私の気持ちを分かっていなかったら本当の離婚もあり得たかもしれない。事実婚状態にして、私が名字を取り戻して、初めて同じ方向を向くことができたなと思えました。名字が一緒だとか、名字が違うっていうことは一体感には影響しないと思います。

三浦さん そもそも一体感とか絆って抽象的で曖昧でよく分からないです。家族や人によって感じ方が違う。そんな抽象的なことのためにアイデンティティーが奪われることはあってはならないと思います。内閣府が2021年に行った夫婦や親子の名前に関する意識調査では、「夫婦や親子の名字が違うことによって家族の一体感や絆に影響があると思いますか?」という質問に対し、「絆が弱まると思う」という回答が37.8%、「影響はないと思う」が61.6%でした。要は「家族の一体感を高めたい」と思う人にとっては、夫婦同姓は有益な制度なのでしょう。一方で「それ、家族の絆は関係ないよね」っていう6割の人にとっては必要のない負担を強いられていることになるわけです。だから同氏にしたい人が同氏にすればいい。例外を認めない、設けないというのは、合理的な説明にはならないと思います。

清末さん 大学で学生たちと夫婦別姓について議論しようとしてもディベートにならないんですよね。なぜなら賛成派が圧倒的多数なので賛成派と反対派が拮抗しない。なぜかなと思ったのですが、一つは夫婦別姓が導入されて、別姓を選んだ夫婦がいたとしても、自分は何の迷惑もこうむらないと考えているからなんです。若い世代はほとんどが共働きの親を見て育っていて、通称拡大が広がっている社会で生きている。場合によっては親が職場で旧姓で働いているのを見ているんですよね。それが内面化され違和感なく育っている。夫婦の絆は永遠ではない。壊れるときはいろんな理由で壊れる。怖いのは同氏を強制することです。夫婦間の権力関係を固定することにもなる。逆に絆を壊しかねないと思います。

Q:②親と子で名前が違うと子どもはかわいそう?

A:特段影響なし

恩地さん 事実婚の夫と3人の子どもを育てています。上の2人が夫の氏、一番下の子が私の氏です。子どもたちには、小さいころに、うちはお父さんとお母さんの名前が別々で、ほかのおうちと違うけど変じゃないよと教えました。一度言うと子どもは納得します。3人とも同じ保育園、同じ小学校でしたが、先生たちも普通に接してくれました。子どもたちは、親の離婚で同級生の名前が変わることは日常茶飯事なので、違和感はなかったのでしょう。なぜ夫婦別姓にすると、子どもがかわいそうと言われるのか納得がいかないです。子どもがかわいそうというのは、女性が何かしようとしたときに、女性の自由を阻もうとしたときに使われることが多いんですよね。子どもを保育園に預けて働いたら、子どもがかわいそうとか。それと同じことなのではと思います。

風通しのいい社会になるはず

清末さん 私も何がかわいそうなのかわからないです。例えばそれで子どもがいじめの対象になるというのであれば、いじめをなくす努力をすることが筋で、そのために選択的夫婦別姓をやるなというのは本末転倒ではないでしょうか。社会の風通しにとってもいいはずです。お互いの存在を認め合って、他者との共存を促す大切な教育的ツールになるはずです。憲法24条2項は法律は「家庭生活における個人の尊厳」と「両性の本質的平等」に立脚して制定すべきと定めています。条文は「個人の尊厳」の方が先にあります。これは適当に先に置いたのではなく、戦前の大日本帝国時代とは違い、国民に対して家庭の中でも「個人の尊厳」が大切であるという国のあり方、社会のあり方を示しているのだと思います。選択的夫婦別姓が導入されると子どもがかわいそうだという人がいますが、個人の尊重というものが内面化されてきている社会においては、必ず慣れてくると思います。

Q:③夫婦別姓制度が導入されれば戸籍制度が崩壊する?

A:戸籍制度の機能に影響なし

三浦さん 戸籍が崩壊するということの意味を考える必要があると思います。現在の戸籍法がどういったものかというと、国民それぞれが親族関係と身分関係を登録し、公証するものとなっています。そうだとすると、戸籍制度の機能はなんら変わりはない。1996年に法務省法制審議会が民法改正案の答申を出したときに、夫婦別姓の見本も公表しました。現在の戸籍は戸籍筆頭者がフルネーム、その中で戸籍に記載されているものは下の名前だけ記載されています。これが夫婦別姓になったとしても、別の欄が設けられて、フルネームを記載しているだけで、何ら変わらない。日本国民それぞれの親族関係、身分関係を登録するものとしては何ら変わらないと思います。去年の参議院法務委員会で、法務省の民事局長が『仮に夫婦別姓が導入されても戸籍の意義が失われるものではない』と明確に回答しています。

Q:④別姓ではなく、「旧姓の通称使用」法制化で十分?

A:解決にはならない

佐藤さん 私は当時勤めていた職場で旧姓使用をしようとしたら断られました。旧姓使用するということは、戸籍姓と通称である旧姓と1人に二つの氏を割り当てることになります。システム上それができないと言われました。旧姓の法制案を出している政党があるのですが、企業が旧姓のみで使えるようにするのは「努力義務」になっています。こっちがお願いしてダメですと言われたらできない。そもそも旧姓にしたくないと言っているのに、旧姓にできますと言われても、解決策にならないと思います。

西さん 同じように私たちは選択的夫婦別姓を求めているのであって、旧姓使用を求めているのではない。旧姓使用の法制化を求めている当事者を僕はあまり見たことがない。希望している当事者がいる夫婦別姓の方を実現してほしいと思います。

清末さん 旧姓使用で絶対に解決できない問題があります。それは自分が何者なのかというアイデンティティーです。憲法13条は「すべての国民は、個人として尊重される」とあります。つまり、氏は尊重されるべきであり、日本はそれを自己決定ができる国ということです。公権力が個人の領域において、本来的には介入できません。憲法24条がうたう個人の尊厳が立法基準となっているからです。一方で、民法750条は自分が何者かというアイデンティティーが解決できません。まさに尊厳の問題なのかなと思う。そんなことを憲法が認めているとは思えない。利便性を一ついうと、研究者の視点で私たちがよく聞く話としては、海外の国際会議に所属し、参加費を払っているとするとクレジットカードを払う。クレジットカードの名称と自分の研究者としての名前が違う。パスポートと発表名もそうです。そこでみなさんすごく苦労している。

三浦さん 通称使用の拡大は大事な取り組みだと思う。現時点では選択的夫婦別姓はできないわけだから、何か一つ、状況を変える取り組みとしてこういうことが広まったのはいいことだと思う。ただ、それでも、アイデンティティーの解決にはならないのです。「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とうたう憲法13条と照らし合わせても、今の民法はこの問題を解消できないのだから、違憲なのだと思います。すでに通称使用は拡大されています。だれもほかの人の戸籍を見たりしないわけだから、通称だろうが名字が変わっていようが関係ないわけです。その意味からも、もはや夫婦同姓を強制し、一つの氏で家族の単位を表すことは合理性がないことを強調したいです。