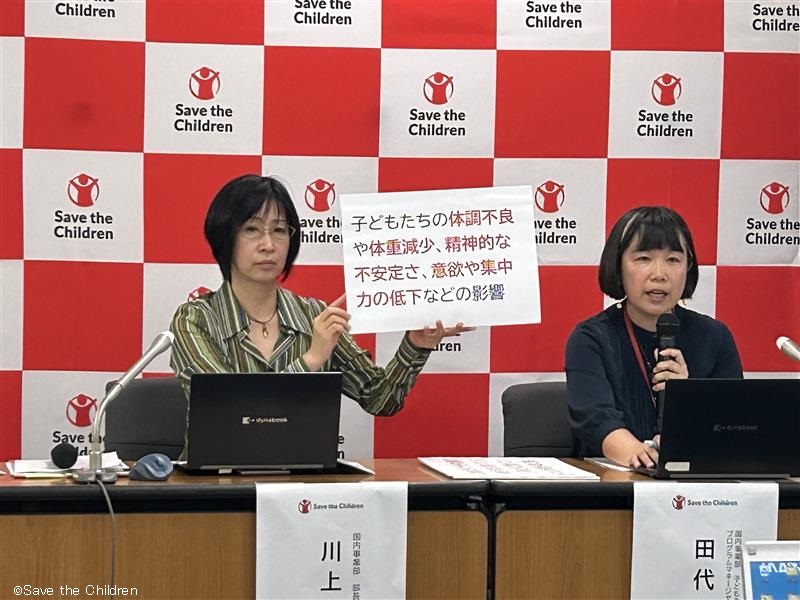

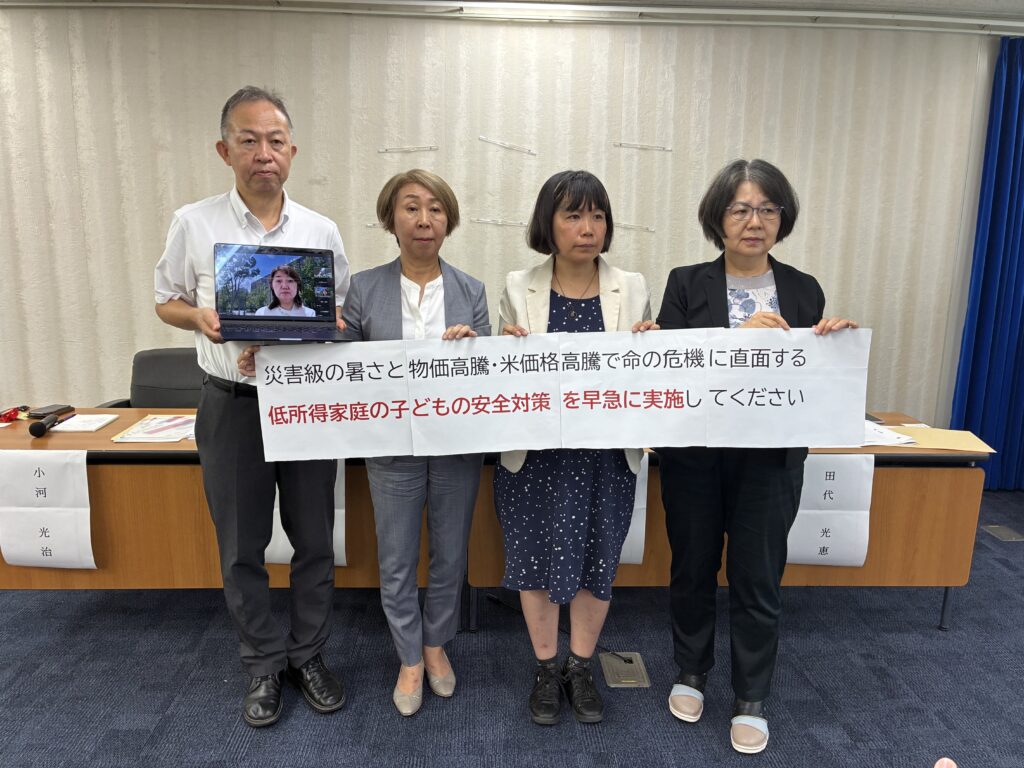

困窮世帯の子どもたちの支援に取り組む4団体が8月6日、東京都内で記者会見を開き、災害級の酷暑と物価高騰が続く2025年の夏休みに子どもたちの命を守るための特別給付金を支給するよう、政府に求めました。

4団体は公益財団法人あすのば、認定NPO法人キッズドア、NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンです。

特別給付金はコロナ下でも実施された「低所得の子育て世帯に対する特別給付金」の枠組みを使い、児童扶養手当受給世帯、住民税非課税世帯の子ども1人あたり5万円を給付するというもの。総額1500億円を予備費などから捻出し、すぐに対応してほしいと求めました。

長年の支援でこれほど厳しい夏は初めて

あすのばの小河光治代表は「各地で気温が40度を超え、これまでに経験したことがないような災害級の猛暑に見舞われている。日常生活が厳しい中で、コロナが襲い、その後の物価高。長年、子どもの支援に携わっているが、これほど厳しい夏は初めて」と話しました。「私たちの調査では、毎日お風呂に入らない子どもが3割いる。長期休みにお昼ご飯を食べない中学生が45%いた。命を守るための現金給付と受け止めている」

アレルギーあっても小麦を避けられない

キッズドアの渡辺由美子理事長は食料品を受けた家庭のインタビューを音声で流しました。

お米が買えない。売ってない。並んで買っている時間はない。娘にアレルギーがあるので、小麦は避けている。自分は1日1食。娘に3食食べさせる。家ではご飯と納豆、豆腐。でもお弁当に入れるものは限られるので、工夫がいる。この数ヶ月はパンやパスタを週1〜2回入れているが、そうすると娘の腕とか顔とかに湿疹が出てしまう。

食料をもらえるところに行こうと思うが、配っていただける曜日や時間が合わない。14時〜16時に配っていても仕事なので行けない。配布を求めて電車で遠いところまで行ったりしている。私は基本1日1食。娘と一緒に夕飯を食べている。娘が残したら食べる。最近はよく食べるようになってきて、全部食べてしまったら、「お、がんばったね」と言う。親が食べていないということで、いらない心配はさせたくないので。

スモールライトで小さくなってお腹いっぱい食べたい

しんぐるまざあず・ふぉーらむの小森雅子理事長は「酷暑の夏休み、子どもがエアコンのついていない部屋で一人で留守番をしているという状況は心配でなりません。遊びに行く子どもにお小遣いを渡すこともできないという声もありました」と話しました。同団体の食料支援を受けた家庭の子どもの声も紹介しました。

「ドラえもんのスモールライトで小さくなって、お腹いっぱいご飯を食べたい」

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの田代光恵さんは、この夏休みの食料支援に申し込んだ家庭8000世帯を対象にした調査結果をひいて、「子どもの権利の点からも大変に厳しい夏になっている」と話しました。調査では、子どもたちの朝食・昼食・夕食が量、質ともに昨年より悪化。76.2%の世帯で昨年より米を食べる頻度が減っていました。「運転免許取得のために高校生の子どもがアルバイトをしていたが、そのお金でお米を購入してもらった」という自由記述もありました。

育ち盛りの子ども達に飢餓が広がっている

日本大学の末富芳教授(教育行政学)はどの団体の調査にも共通する点として「昨年より今年の方が、状況が厳しくなっている。今育ち盛りの子どもたちに、先進国でありながら飢餓が広がっている。1日1食、満足な量が食べられていないという状況がある」と指摘。またひとり親の状況については「食べておらず、体調を崩して亡くなってしまう危険もある。子どもたちから親を奪わないためにも、緊急の対策が必要だと考えている」と話しました。

あすのばの小河代表は給付金の時期について、「可及的速やかに決定だけでもしていただけると、実際の給付が10月になったとしても、親たちはもう少しがんばればお金が入るという希望をつなぐことができる」と話し、緊急の対応を求めました。

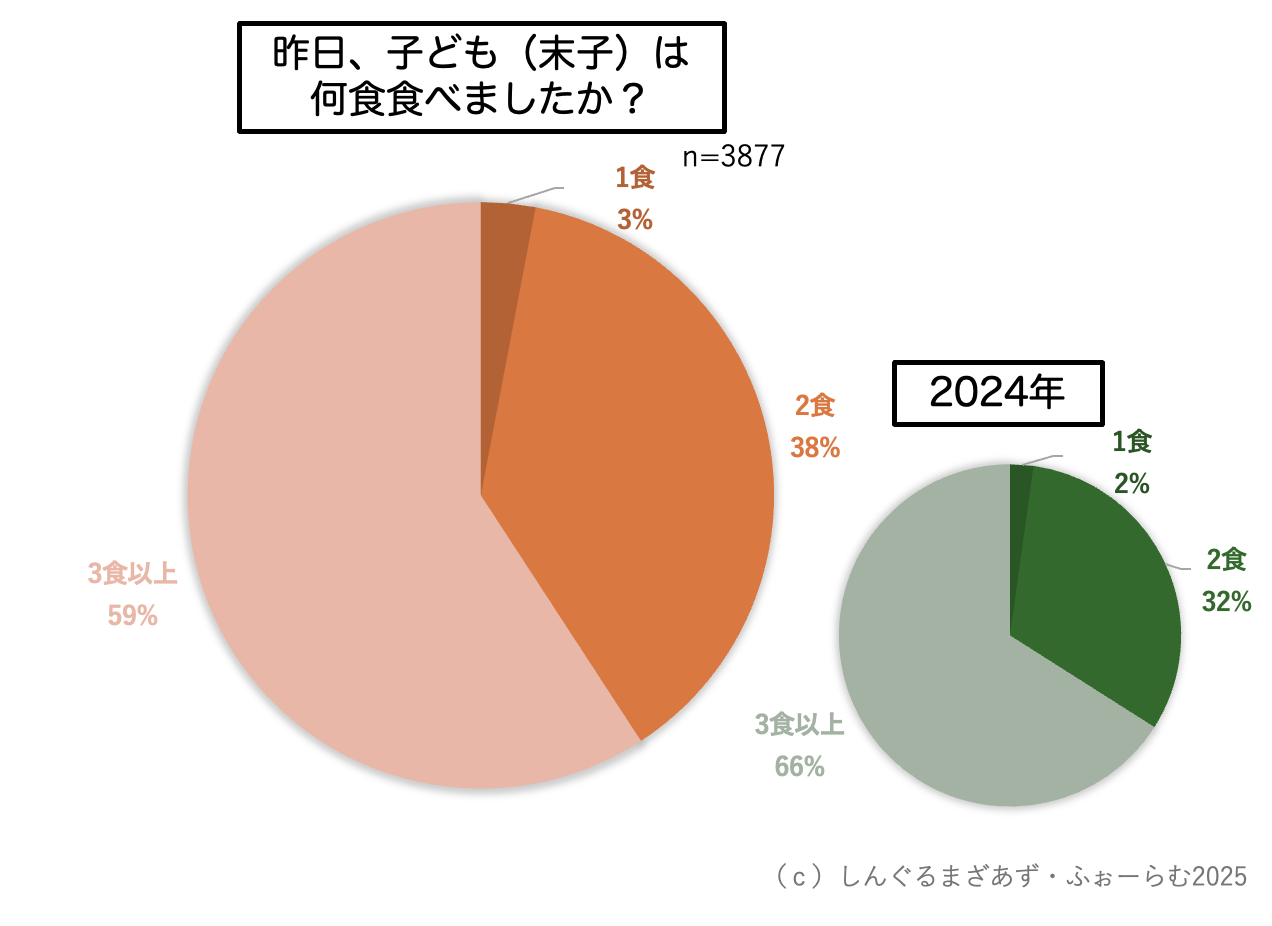

夏休みの子「1日2食」以下、41% 支援団体調査

ひとり親世帯の子どもの41%で、夏休み中の1日の食事が2食以下になっていることがNPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」の調査でわかりました。昨年の調査より7ポイント増加しており、食品の値上げ、とりわけ米の高騰が深刻な影響をもたらしています。回答したひとり親からは「お米の高騰の影響か支援団体からの支援が減ったり、抽選になってしまった。食べるお米がほとんどない」「以前の1/3くらいしか食料が買えない」など、悲痛な声が届いています。

調査は同団体と全国各地のひとり親支援団体の会員を対象に2025年7月20~27日の間、WEB上で行いました。20歳以下の子どもがいる世帯の3913人から有効回答がありました。同団体は夏休み時期のこうした調査を3年連続で実施しています。

調査世帯の6月の就労収入は10~15万円がもっとも多く全体の26.9%。平均では13.9万円でした。

「昨日、子ども(末子)は何食食べましたか?」との質問には、1食が3%、2食が38%との回答で、計41%の子どもたちが「1日2食」以下になっていました。昨年の調査では34%でした。2食以下の世帯に、その理由をたずねたところ(複数回答)、「節約のため」が最も多く65%を占めました。6月の1か月間で家族が必要とする量の米を買えないことがあったか、との問いには「よくあった」が26%、「ときどきあった」が40%で、計66%の世帯で米を買えない経験がありました。昨年の調査では、米を買えない経験があったのは計41%でしたので、大幅に増加しています。今年7月のスーパー等での米の販売価格は、前年同月比で約1.5倍に跳ね上がっており、米高騰がひとり親世帯を直撃した格好です。

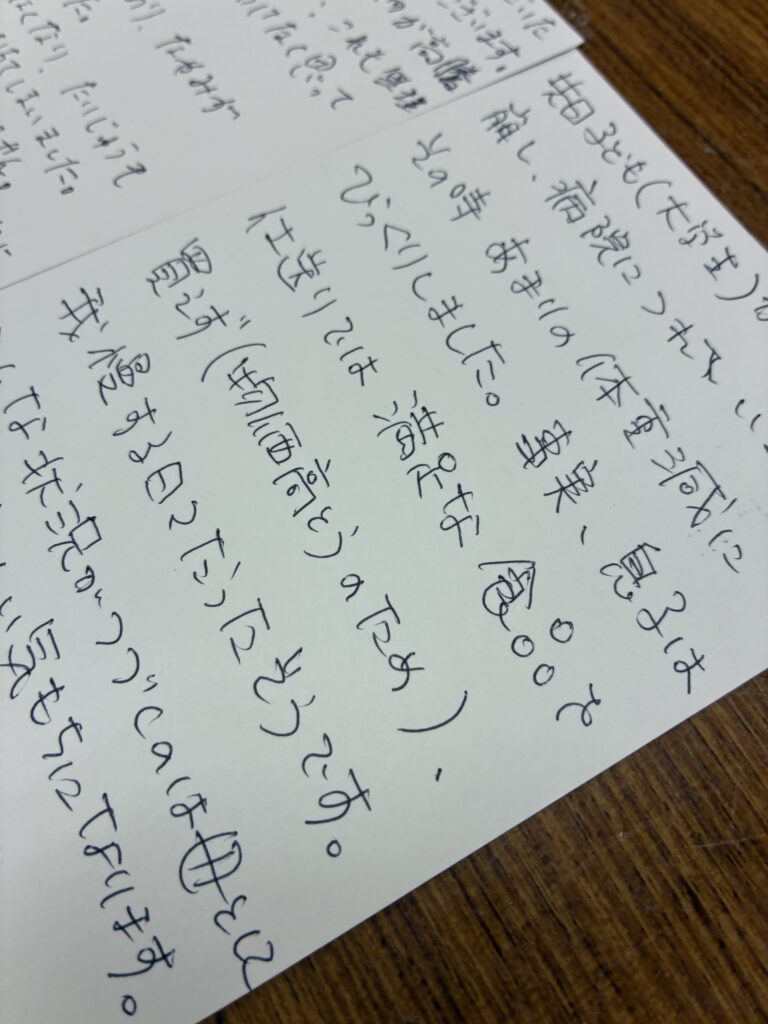

米が買えなかったことのある人たちの自由記述をみると、その深刻さが伝わってきます。

・親にとっては地獄の夏休みが始まってしまいました。主食の米の高騰によりパンや麺類を増やそうと思いましたが、そちらも高騰しているため現状食費を毎日切り詰めている状態です。(千葉県、40代、子ども1人)

・コロナ禍から貧困になり、お米は色々な支援団体から頂いていたが、お米の高騰の影響か支援団体からの支援が減ったり抽選になったりしてしまった。そのため、食べるお米がほとんどない。対処方法は無いので空腹を我慢している。(東京都、50代、子ども1人)

・お米や物価が高くなり、以前の1/3くらいしか食料が買えなくなりました。子どもは貧血になり鉄剤処方されていますし、栄養の偏りで便が白くなり、2人とも小児科にお世話になっています。(埼玉県、30代、子ども2人)

・子どもが白米好きでいつも納豆ご飯を食べたがるのですが、米の高騰で買う事ができず、1日2食に減らして、米の代わりに食パンを食べさせています。「お米が食べたい」といつも言われるので困っています。(神奈川県、40代、子ども1人)

・お米をたくさん食べさせてあげたい。ただ、米農家の方のご苦労を思うと「安くしてほしい」なんてとても言えませんが。子どもが心から「おなかいっぱい」と言える食卓を作りたいです。(佐賀県、40代、子ども4人)

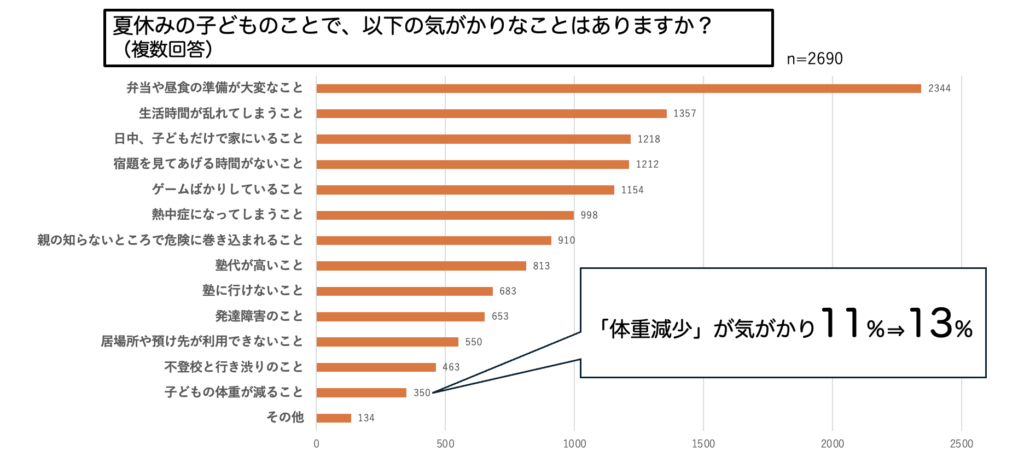

「子どもの体重減、気がかり」13%

1日3食摂れなかったり、必要な分だけ米が買えなかったりしたことを受けてか、子ども(小中学生)について気がかりなことをたずねたところ(複数回答)、「子どもの体重が減ること」を挙げた割合は13%で、昨年より2ポイント上昇しました。

自由記述には「物価の高騰が続く中、育ちさがりの子どもの体重が減っているのも目に見えてわかります」(東京都、30代、子ども1人)、「お米が買えず、米好きな長男が食欲をなくし、体重が減った」(東京都、40代、子ども2人)などと書かれ、子どもの健やかな成長が脅かされている状況になっています。

また今夏は災害級の暑さが続いていますが、「節約のためエアコンの使用を控えようと思っている」という人は、「とてもそう思う」と「思う」を合わせ74%に上りました。節約に関する自由記述では「冷房はつけず、体を冷やすのにお風呂の残り湯を使う。濡らしたタオルを凍らせて体にかけて涼む」(兵庫県、30代、子ども2人)、「いま、ガスが止まっているのでお風呂は濡れたタオルで身体を拭くだけ。洗髪は汲んで常温になったお水でしている。(福岡県、50代、子ども1人)、「顔や髪を洗うのは水で、身体を洗う時だけお湯にしていたり、トイレは小さい方なら流さずに溜めて大をしたらまとめて流す」(神奈川県、40代、子ども2人)――など、ギリギリの生活を送っている様子が分かります。

親の体調も「よくない」48%

調査では親の健康状態についても聞きました。「ここ数日、病気やけがなどで体の具合が悪いところがありますか?」という問いには63%の人が「ある」と答え、「あなたの現在の健康状態はいかがですか?」との質問には「よくない」「あまりよくない」を合わせると48%の人が健康状態がよくないと感じていることが分かりました。国民生活基礎調査(2022年)の結果では、20~50代の女性で「体調がよくない」は0.8%、「体調があまりよくない」は9.2%であり、ひとり親世帯の母親はそれ以外の女性に比べ、体調不良を抱えている人が多くいるのが分かります。

「現在、日常生活に悩みやストレスがある」と答えた人も96%に上り、同じく国民生活基礎調査(同)での20~50代の女性の「悩み、ストレスがある」46.9%に比べ、高い傾向にありました。悩み・ストレスの原因を聞いたところ(複数回答)、「収入・家計・借金等」が最も多く83%に上りました。続いて「自分の仕事」58%、「子どもの教育」57%でした。

「夏休み中の支援は待ったなし」

こうした調査結果を受けて、子どもや女性の貧困問題に詳しい、立教大学コミュニティ福祉学部の湯澤直美教授は「調査からは、深刻さを増すひとり親世帯の状況が伺える。特に子どもたちの夏休み中の支援は待ったなしの課題です」とコメントし、児童扶養手当の拡充を求めました。