きっかけはドキュメンタリー『ヘニョ〜最後の海女たち』

3月2日、福島に暮らす大河原さきさんと鈴木真理さんが済州島(チェジュド)の海女たちに会いに出発しました。

きっかけは、米国のドキュメンタリー『ヘニョ〜最後の海女たち』(1時間 27分)を観たことでした(「ヘニョ」とは韓国語で海女のこと)。この映画はAppleTV+で2024年10月11日から配信開始し、韓国・第29回釜山国際映画祭のワイドアングル部門に招待されました。記者は公開日に偶然この映画を観ました。

この映画の監督は、在米コリアンのスー・キム。2014年に最年少でノーベル平和賞を受賞したマララ・ユスフザイさんが製作に参加して映画は完成しました。

映画は、海の守護者として何百年もの間海を守ってきた済州島の海女たちの仕事とコミュニティ、文化を丹念に描いています。海に潜って魚介類を採る日々、暮らしぶり、人生、そして女たちの連帯……そこからは、海女としての誇り、常に死と隣り合わせの仕事であることも伝わってきました。

誰よりも先に海の変化を感じる海女たち。気候変動によって徐々に上がっていく海中の温度、ゴミ問題などに加え、この映画撮影中の2023年8月24日、日本政府によって東京電力福島第一原発事故で発生した大量の放射能汚染水の海洋投棄が始まりました。映画後半では、これを知った海女たちが汚染水を止めるために立ち上がり、「日本で反対している人たちと繋がって闘おう」という場面がありました。

映画を観たのはちょうど大河原さきさんらに取材した記事「“今こそ『原発ゼロ』に! 再稼働と汚染水の海洋投棄をやめて”」を作成中のことでした。早速、映画のことを知らせると、大河原さんたちはすぐに観て、海女たちの仕事にかける思い、その生業の現場である海の安全性が脅かされていることに改めて憤りを感じると共に、「放射能汚染水の海洋投棄をやめさせようとする海女の皆さんの呼びかけに応えなければ」と思ったと言います。

一方、韓国では福島原発の放射能汚染水の海洋投棄を阻止するために、2023年8月16日、約4万人が憲法訴願審判を請求しました。請求者は、海女、漁業者、水産業者、外国人、妊婦、一般市民などです。請求人団にはさらに朝鮮半島沿岸に生息しているクジラ(ミンククジラ、ハンドウイルカ、ミナミハンドウイルカ)164頭も含まれています。

済州島の海女と福島の大河原さんたちの出会いを実現するため、記者は昨年11月、この請求を代理した「民主社会のための弁護士会」(以下、民弁)の事務所を訪れ、その手がかりを探りました。弁護士の方々はドキュメンタリー『ヘニョ〜最後の海女たち』は未見でしたが、大河原さんらも原告である「ALPS処理汚染水差止訴訟」弁護団とはすでに交流があることもわかりました。民弁の力添えを得て、ようやく映画の主人公である海女たちと出会うことになったのです。

ALPS処理汚染水差止訴訟

2023年9月8日、日本政府と東京電力による福島第一原子力発電の処理汚染水の海洋放出に対し、差し止めを求め訴訟を起こしている。原告は漁業者や市民ら363人。

本訴訟代理人・海渡雄一弁護士の話

日本政府と東京電力の行為は、放射性廃棄物の海洋投棄は低レベルを含めて全面禁止とするロンドン条約の96年議定書に違反している。

ALPS処理された汚染水の海洋投棄によってどういう害があるのかを、現時点で正確に予測し科学的に立証することはなかなか難しい。いったん海洋に放出した汚染物質は害がわかっても、取り除くことができない。しかし安全性が証明されない限りやってはいけないという環境保護の鉄則である予防原則から言えば、海洋投棄はやらないというのが世界標準だ。

汚染水の中にはトリチウムだけでなく、処理できない放射性物質が炭素14、ヨウ素129などたくさんある。また、処理しても残ってしまうストロンチウム90はカルシウムに似た化学的性質があるので、魚の骨に集まると言われている。ところが、日本政府は骨を外して、魚の身だけ放射能を測って安全だと言っている。

日本政府や東京電力は、「処理水」と呼ぶが、今回の裁判で原告は「ALPS処理汚染水」と呼んで、処理はされているが汚染物質が残っていることを示す呼称としている。

今回、済州島へは大河原さきさん(72歳)と鈴木真理さん(63歳)が行くことになりました。2人とも2023年9月に提訴した「ALPS処理汚染水差止訴訟」原告です。大河原さんは福島第一原発から西に45キロに位置する三春町(みはるまち)に暮らしています。「これ以上海を汚すな!市民会議」(2014年設立)に参加し、「汚染水の海洋投棄を止める運動連絡会」(2023年設立)を作り、学習会や集会を開き、経産省・東京電力との交渉の場を設けてきました。

鈴木さんは福島第一原発から西南に60キロに位置する須賀川市に暮らしています。2011年5月、仲間たちとともに「NPOはっぴーあいらんど☆ネットワーク」を立ち上げ、医師と協力して、原発事故当時 40歳以下の方を対象にした健康相談会や甲状腺エコー検査のほか、YouTubeチャンネルでの情報発信 、演劇やダンスなどを使って子どもたちの未来を守るために何ができるのかを問い続けています。

憲法訴願審判の代表請求人の海女キム・ウナさん

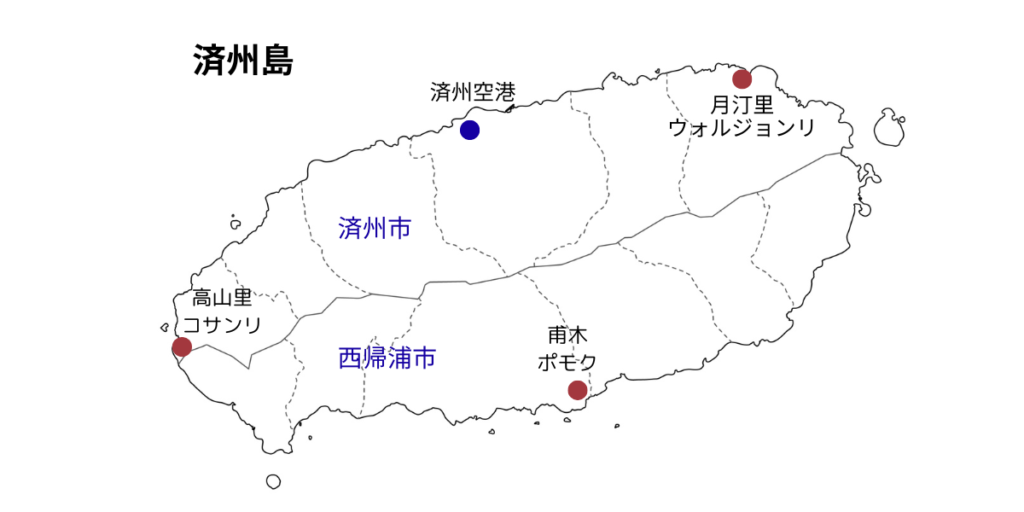

済州島の海女に会うため、今回は上の地図の3カ所(赤い丸)を訪問しまた。

3月3日、済州道・北東部に位置する月汀里(ウォルジョンリ)で海女をするキム・ウナさん(50歳)を訪ねました。ウナさんは、憲法訴願審判の代表請求人です。済州島で生まれ、結婚して一時離れたものの、7年ほど前に実家に戻り、海女の仕事と農業を始めました。母親も海女だったので、幼い頃から海女の仕事は身近にありました。

放射能汚染水が海に投棄された日、ウナさんは海へ行きました。「これからどうすればいいんだろう。放射能は目に見えないからより怖く、絶望的な気持ちになってただ海を見つめていました」とその時の気持ちを話してくれました。

海女として海に潜る時にも、「すごく勇気が必要でした。韓国政府は大丈夫だというが影響があるかもしれないという怖さもあって……」

月汀里の海女は35人でそのうち原告はウナさんを含め2人です。

真理さんは「私は汚染水に反対していますが、経済優先・政治的な動きの中で抗い続けることは、仕事を失うリスクにもつながり、原告になることは特に子育て世代にとって非常にハードルが高いのが現状です。私たちは孫がいる世代なので、次世代のために自然を守る行動をしていきたい。被害当事者だからこそできることを一緒に考えたい」と言い、ウナさんも「私たちも同じような状況にあります」と頷きました。

映画に登場した高山里の海女たちの思い

翌4日には、済州島の西端に位置する高山里(コサンリ)の 翰京面(ハンギョンミョン)総合福祉会館で「海を繋ぐ心 済州島海女と福島ハルモニたちの出会い」が開催されました。高山里の海女4人が参加し、それぞれの思いを語りました。

「私たちは海の水を飲みたくて飲むんじゃありません」。チャン・スンドクさん(74歳)は海が海女の生業の場であることをこの一言で示しました。映画では、スンドクさんはスイスのジュネーブの人権理事会まで出向き、済州島の海の汚染についてスピーチで訴えていました。

「こんなに世界中で反対しているのだから、日本は別の方法でやって欲しいです」とスンドクさんは語りました。日本政府に対しては、「済州島は本当に汚染水が来たのか、来なかったのか、しっかり検査してほしい」とも訴えました。

イ・ヒスンさん(79歳)も「海は繋がっているので、私たちの済州島だけが汚染されているとは言えません」と指摘しました。

17歳から海女をしてきたパク・インスクさん(72歳)は、「海に頼ってあくせく生きてきたけど、こうなってしまって、情けないです。私たちは日本も韓国もお互いに協力し、なんらかの対策を取るべきですね」。

ヒョン・インフンさん(74歳)は「遠く福島からお互いの状況を分かち合うために来てくださって、ありがとうございます。私たちは状況を共有して、今後、連帯しましょう」と結びました。

「私たち本物の海の人間は、今は海に潜ったら涙が出るんです」と語ったスンドクさんの言葉と表情は福島から来た二人にも届いたようでした。

福島からのメッセージ

集会では福島から来た2人が語りました。

さきさんは、息子が乳呑み児の時にチェルノブイリ原子力発電所の事故(1986年)があり、日本人の母乳からも放射能が検出され、原発の危険性に目覚めて脱原発運動に加わりました。福島第一原発事故(2011年)以降は、日本政府と東京電力が放射能汚染水を海洋投棄することに反対して、仲間と共に運動を続けてきましたが、「これを止めることができずに、皆さんの生活と生業の場である聖なる海を汚すことになってしまったことを大変申し訳なく思います」と語りました。

さきさんらは、海洋投棄開始直後の2023年9月8日、日本政府と東京電力に対し、福島県漁連と結んだ「関係者の理解なしにいかなる処分も行わない」という約束に反し、住民が平穏に生活する権利を侵害しているなどとして、日本政府による放出計画の認可取り消しと放出の差し止めを求める訴訟を起こしました。原告は363人です。うち漁業者、漁業関係者も含まれています。

これに対して日本政府は「処理水の放出は公益に資するもので個人の利益が侵害されるおそれはない。裁判は速やかに却下されるべきだ」としています。さきさんは「漁業者以外の私たちのような一般県民は原告として不適格だなどと恣意的に線を引いて、この裁判を潰そうとしています」と語りました。

そして、済州島を訪れた思いを伝えました。「私たちが汚染水の海洋放出の強行を止めることができなかったことをお詫びし、これから連帯して汚染水の海洋投棄を止める動きを強めていきたいと思ったからです。日本が加害者となった苦難の歴史の中で、韓国のみなさんが民主的な力を自ら勝ち取ってきた運動に学びたいと思います」と思いを伝えました。

真理さんは、2011年の原発事故当時、高校生と中学生の息子2人を育てていました。子どもたちを放射能から守るため、家族で新潟市へ避難を決断しました。しかし、1か月後、学校が再開されることになり、子どもたちの意見を尊重し、自宅に戻ることを選びました。「NPOはっぴーあいらんど☆ネットワーク」を立ち上げ、子どもたちに安全な水を届けることから始めました。

しかし、膨大な資金を投じた日本政府の政策により、反対の声は次第にかき消されていきました。「仲間の半分は避難し、新天地での生活を選びました。残った私たちも、抗い続けることに疲れ、活動を離れる人もいました」と厳しい現状を語り、それでも「私たちは子どもたちの未来を守るために何ができるのかを問い続けています」と結びました。

最後に、この日、司会をしていた憲法訴願審判の代理人である民弁のキム・ヨンヒ弁護士から、「済州島の海女と福島の女性たちとの出会いから深い感動を受けました。韓国と日本の市民がお互いに協力し、両政府にもっと働きかけるような運動が広がることを期待したい」と発言がありました。

甫木の海女たちとの対話

今回の旅の最後に、済州島の西帰浦(ソギポ)の南中央に位置する甫木(ポモク)の海女たちに会いにいきました。

済州島の水産物の販売に影響が出るのではないかという心配もあり、汚染水に反対と言うこと自体が非常に微妙な問題であると切り出され、やや重苦しい空気に包まれました。

真理さんは、「福島も同じです。商売が成り立つかどうか不安で、みんなが声を上げられるわけじゃやない」と言いました。さきさんも「自分の弟も農業をしていて、同じような不安を抱えています。現場ではとても悩ましい問題ですよね。済州島に来て、現場の海女さんや漁業者の方々の話を聞いて、原発事故がどれほど罪深いかを改めて思います」とし、それでも「放射能汚染水を海に流すことに、誰かが反対しないとダメだと思う」と率直な気持ちを伝えました。

すると、「海女も漁師も同じですよ」と海女たちから次々と声があがりました。

そんな中、キム・スンソンさんは「本当の本当は反対ですよ」と言い出しました。「でもどうしようもない」とも。

海洋投棄のほかに方法なないのか?

東京電力の計画によると、汚染水の海洋投棄の量が2023年度は4回に分けて約3万トン分、2024年度は7回に分けて約5万4600トン分、合わせて8万トン以上を投棄しました。

この話が出ると、キム・スンソンさんから「汚染水の処理の方法は他にあるんじゃないのか? なぜ海に流すのか?」と素朴な疑問が出ました。

「もちろん研究者や技術者が何度も対案を提案してきました」とさきさんは答えます。たとえば、「ALPS処理汚染水放出差止訴訟」弁護団の海渡雄一弁護士は、汚染水はタンクに保存して放射線レベルが低下した後、最終的にはモルタルに固化して廃棄物として取り扱うという異なる処分方法があるとしています。

さきさんが「日本政府と東京電力は大企業に利益が出る方法でしかやりません。市民の犠牲より大企業が優先なんです」と続けると、「でも市民がいなかったら(社会は)どうなるの?!」とキム・スンソンさんが声をあげました。そして「心はあなたたちと一緒です」と続けました。

真理さんは、「韓国政府も日本政府も原発を推進したいので、事故があっても大大丈夫と言っている。一番苦しむのは私たちです!」

「デモをやらなきゃ!」という声が海女たちの間から出始めました。

キム・スンソンさんは「私たちが生きる方法は、汚染水の放出を止めることです」と言いました。

最後に、真理さんは「私たちの仲間でも声を上げた女性が、夫から反対され、暴力を受ける経験をしたことがありました。そうした状況に置かれた人は、原告になることも難しいのが現実です。福島でも苦しんでいる人たち、声を上げられない人がいることを理解してもらい、一緒にできることを考えていきたい」と語りました。

さきさんはこう付け加えました。「私は済州島で海女のみなさんの生の声を聞いて思いました。日本政府と東京電力も、日本だけじゃなく、韓国の皆さんやミクロネシアの島の人たちが海洋汚染に困っていることを知らなければならない。今後、みなさんの声を裁判でも伝えたいと思っています」

済州島での出会い、その次は?

2025年3月30日、東京電力は11回目となるALPS処理汚染水の海洋投棄を終えました。東京電力は、2051年とされている廃炉までに処理水の投棄も終える計画です。しかし汚染水は今も増え続けており、この期間内に終わるかどうかはわかりません。

原発推進にかじをとっている日本と韓国。一方、台湾では2025年5月17日、アジア初の脱原発が実現します。

「ALPS処理汚染水放出差止訴訟原告団・支援する会」は、4月26日に東京で、「ALPS処理汚染水を海に捨てるな」と題して集会を開催し、済州島での出会いも報告されました。6月20日には福島地裁で第5回口頭弁論が開かれます。

今回の済州島での出会いを始まりの一歩として、さきさんたちは、汚染水投棄開始から3年を迎える今年の夏にも海女の方たちを日本に招き、その生の声を日本の市民たちにじっくり聞いてほしいと計画しています。

この記事は韓国独立メディア・ニュース打破で以下の記事が翻訳掲載されました!

関連記事

★持続的に記事を無料配信できるようサポーターになってください。取材を継続できます!

サポーターの申し込みはこちら

![[KINN] 제주도 해녀와 후쿠시마 여성 활동가가 만났다 - 뉴스타파함께재단](https://i0.wp.com/withnewstapa.org/wp-content/uploads/2025/05/250509-kinn-newcommons.png)