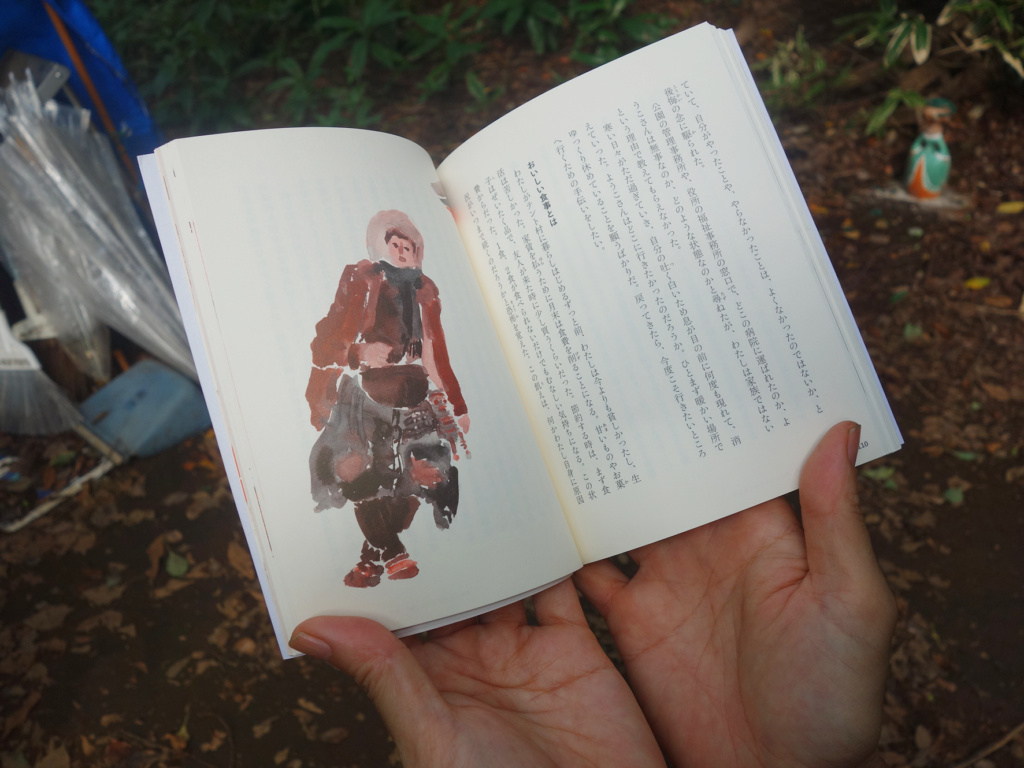

東京のある公園のブルーテント村に暮らし始めて20年以上になるいちむらみさこさんが『ホームレスでいること――見えるものと見えないもののあいだ』(創元社)を著した。本書は「四六判」の変型でちょうど手のひらにのるサイズ。いちむらさんが描いたイラストを織り交ぜながら、彼女がなぜ家を出て、ホームレスとして暮らしているのか、ホームレスとして暮らすということはどういうことなのかを経験の中から一つ一つ丁寧に綴ったものだ。昨年秋のある日、いちむらさんの暮らすブルーテント村を訪ね、話を聞いた。

出会い方のやり直しのために

「ホームレスの襲撃をする若い世代の人たちを思い浮かべた。その人たちと違う出会い方ができないかな」

創元社のシリーズ〈あいだで考える〉の一冊として本書『ホームレスでいること』の執筆を依頼された時、いちむらみさこさんはこう思った。

シリーズ〈あいだで考える〉は、「物事の『あいだ』に身を置いて考えることの実践者」が10代以上すべての人のために書いている人文書のシリーズである。

ホームレスの生活の中ではたくさんの理不尽な出来事が起こる。石を投げられる。生ごみや汚物を洗濯物に投げつけられる。性暴力に遭う。通行人や管理事務所の職員からののしられる。公共の場で料理をすることを禁止される。極寒の中、小さな焚き火をしようとしても管理事務所の職員に消されてしまう。警察に暴力の被害を訴えても「嫌なら公園から出ていけ」などと言われる。これらは、わたし自身が経験したことのほんの一部だ。

ホームレスが安心できる場をどのように守ることができるだろうか。

本書48頁

ある日、制服を着た3人の中学生が、テント村で石かエアガンを撃ち込んできた。テント村の⼈たちが声をかけると、3人組は公園の外まで出て逃げ出していった。追いかけてどうにか追いつく。⽯を投げたことを認めた3人に、謝りにテント村に戻りたいか尋ねると行きたいという。その道々、いちむらさんは「世界中のホームレスに謝って。許さないから」「興味があるなら遊びに来ればいいじゃない。なぜ堂々と昼に来ないの?」と静かに話しかけた。

結局、石を投げた先のテントの住人は留守だったので、週末に来る約束をして3人組は帰っていった。ところが週末、彼らは来なかったので、今後を心配もし、いちむらさんたちは学校を探し出した。学校は終礼で名乗り出るように呼びかけると、生徒たちが名乗り出た。数日後、中学生たちは教師と共に謝りに来て、テント村の人たちは、これは「いたずら」ではなく、「差別」だということ、今回は誰も怪我をしなかったが、心はとても痛いということなどを話した。

すると、一人の学生がヒクヒクと泣いて「つかまえてくれて、ありがとうございました」と言った。いちむらさんは「石を投げることは許さないけど、いつでも遊びにおいで」と応えた。

数日後、中学生たちは照れくさそうにしながら遊びに来たという。

このようにして、出会い方をやり直す試みは、私たちにさまざまなことを教えてくれる。出会い方に失敗しても、みんなで考えてやり直せる。

“わたしはわたしに帰るために家を出て、ホームレスで暮らしている“

「なぜ家を出て、ホームレスの暮らしをしているのか?」

これはいちむらさんがよく受ける質問である。いちむらさんはこう答えることにしている。

「こっちの生活のほうが可能性があるから」「大事なものを手放さなくていいような気がする」。

テント村では、不要とされた日用品や衣類など、ごみとして捨てられた大量の物をお金を介さずに分け合うつながりを広げようとしている。そういった余り物を分け合う経済のサイクルにいるほうが生きていると思ったからだ。

テント村の友人と話しているうちに始まったのが、物々交換カフェ「エノアール」と「絵を描く会」である。「エノアール」にはテント村やほかの場所からホームレスの人たちや住居に暮らす人たちも訪れる。生活の中で余っているものを持ってくると飲み物を注文できるという仕組みだ。

「絵を描く会」にもさまざまな人たちが集まり、そこにリサイクル品として持ち込まれた筆や絵の具で自由に絵を描く。記者も参加したことがあるが、熱心に描いている人もいれば、人が描いているのを見ているだけの人もいて、それぞれの自由だ。最後は描いた絵を見せ合って話したり、意見を交換したりする。

お金がないからこそ、物を集めて分け合う、力を分け合う、手伝い合う。そうして人の繋がりでなんとか生き延びてきたというのだ。

ホームレス女性たちのグループ「ノラ」を開く

わたしがホームレスを語る時、主語はあくまで「わたし」だとしても、

ほかのたくさんの女性ホームレスのことが頭から離れない。

本書88頁

いちむらさんが初めてテント村に来た頃は見渡す限り男性ばかりだった。そんな中、テント村の女性たちでも話せる場をつくりたい、女だから不自由でも仕方がないという多くの人たちの思いこみを拭いたいと、女性たちのティーパーティを企画した。

参加者はティーパーティで暮らしの中の不安を語りあいながら、男性ばかりの中で生活する緊張から解き放たれていった。

このパーティが開かれるようになっても、テント村での性差別や性暴力がなくなりはしなかったが、「何かあったらわたしたちは黙っていない」という空気を漂わせることはできた。「それまでは見えなかった女性ひとりひとりの存在が見えるようになり、関係性が生まれて活発に響きあうようになった」という。

しかし、2004年6月、「ホームレス地域生活移行支援事業」(東京都などとの共同事業)が実施され、テントや小屋で暮らす人たちに対して、都などが借り上げたアパートへ低家賃で移行させるという事業が始まった。この事業の目的は「公園の本来の機能を回復する」とされている。これに応じないと最終的に強制排除されるのではないかという恐れもあり、アパート生活へ移行した人は多かった。この事業には就労支援も含まれていたが、実際には仕事はほとんどなく生活保護を受給することになった人も多かったといちむらさんはいう。

事業の影響でテント村の住人が激減していた頃、ホームレス女性たちのグループ「ノラ」ができた。「女性ホームレスが安心していられる場所をつくりたい」と、いちむらさんが立ち上げた。

「ノラ」とは、野良猫などの「野良」でもあり、劇作家イプセンの戯曲『人形の家』の主人公の名前「Nora」にも由来するという。

「ノラ」ではみんなでごはんをつくって食べておしゃべりをする「ノラごはん」を開催している。炊き出しではもの珍しそうな目で見られることが多い女性たちも、ここでは少し落ち着いて食事や情報交換ができるという。しかし、夜の路上のノラたちの中にも、集まって複数の人と話すのが苦手という人たちもいるので、いちむらさんがノラの会で分け合ったものを直接届けに訪ねることもある。路上生活はテント生活とは全く違うという。警戒⼼が強く、なかなか話しかけることがむずかしいこともある。

”ホームレスでいること”は簡単ではない

「家族というものについて、(日本では)すごく厳しい枠組みに縛られていて、そこからなかなか逃れられない」といちむらさんは言う。何十年も家族と会っていなくても、大病など何か起これば医師との連絡や面会は家族に限定されることがほとんどだ。仲間がいるテント村で終焉を迎えたいという人も結構多いが、「家族」や「血縁」の枠外で死ぬことはさらに困難である。死についても書きたかったが、今回は書ききれなかったという。「家族が助けてくれる」「家族が助けるべきだ」という言葉が、家族や血縁という枠から逃れて生きたい人たちにとってどれほどプレッシャーになっているのか、記者も共感する。

一方、東京都では、ジェントリフィケーション1によって街が作り変えられていった。2020年のオリンピック・パラリンピックの東京招致が決まると、「東京五輪を迎えるにふさわしい公園」を目的とする改修工事が始まった渋谷区立宮下公園は巨大な複合商業施設に作り変えられ、追い出されたホームレスが移動した先の美竹公園もまた再開発により封鎖された。ホームレスや支援者たちは区に粘り強く抵抗し話し合いで解決して欲しいと申し出ていたが、結局、追い出しが強行された。

これはホームレスだけの問題ではない。いちむらさんは「誰もがいられ、自由に使える公共の場が、商業主義の原理で運営され、管理される場へとつくり変えられる傾向はますます加速している」と指摘する。

生きのびる力を取り戻す試み

この場に、どのような力が作用していて、自分には何が見えているのか。

あるいは、何が見えていないのか。

実際のところ、ほかの影響や力を受けずに「自ら見る」「ありのままを見る」ということがどれほどできるのだろうか。

しかし、私たちには想像力というものがある。

本書119頁

こんな状況でも、いちむらさんは仲間たちと一緒に、生きのびる力を取り戻す試みをやめない。

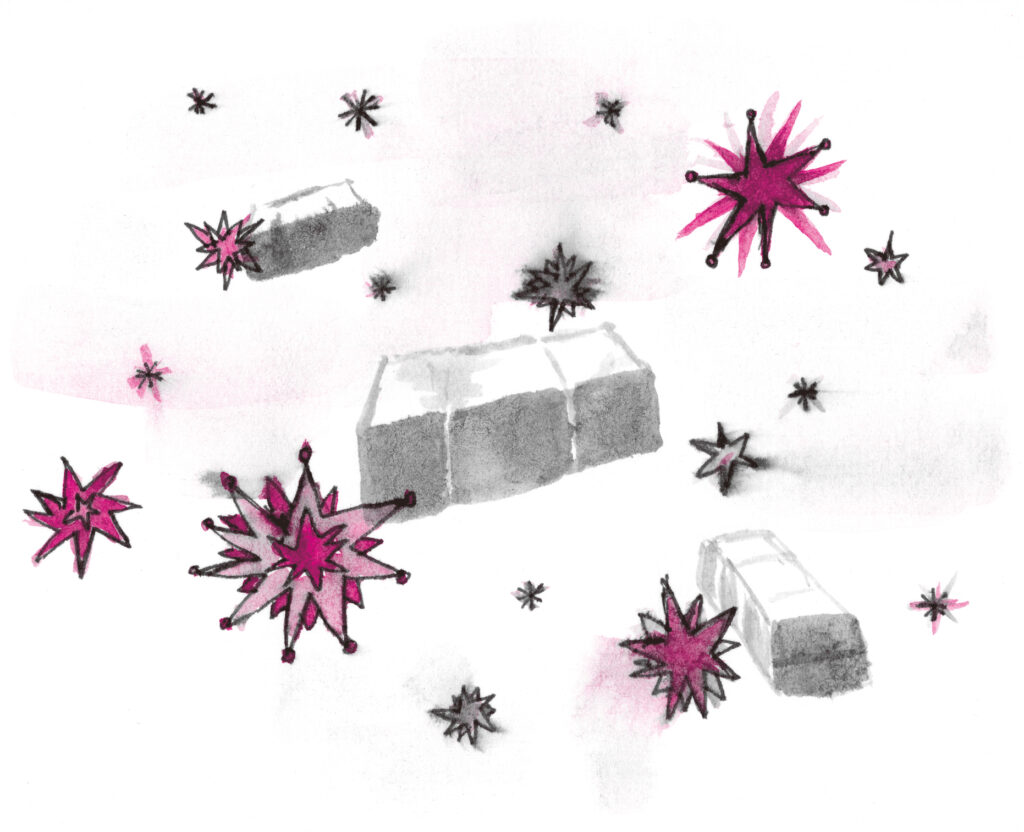

本書からその試みの一つを紹介しよう。ホームレスが段ボールハウスで長く暮らしてきた渋谷の国道246号線の高架下道路。その壁を「アートギャラリー」にするから、ホームレスは出ていって欲しいとその地域の町会とデザイン専門学校の実行委員会が言ってきた。その壁にはすでに多くのグラフィティがあったが、全て消去し、専門学校学生たちが新たに壁画を描くという。これに対し、ホームレスを支援する人々やアーティストたちが実行委員会に話し合いを求めている最中に、ある段ボール小屋周辺で火事が起こった。結局、真相は不明のまま、波や風、蝶などが描かれた「アートギャラリー」は完成した。

いちむらさんは焼けて黒くなった壁や地面を何度も見に行き野宿を始めた。

通⾏⼈からの襲撃・暴⼒に⼼が折れそうになった時、「段ボールハウスで寝ている⼈たちに、寒さだけではないこの厳しい夜をどう過ごすのかを聞き、勇気づけられたことを思いだした」という。その野宿者たちは段ボールハウスのことを「ロケット」と呼んでいると言ったのだ。「ロケットと呼びあうファンタジーによって夜を乗り切ろうという作戦だ。わたしも仲間たちとこの宇宙飛行を続けていきたい」といちむらさんは書いている。

次はこの高架下に食材を持ち寄り一緒に料理して食べる「246キッチン」という共同炊事場と食卓をつくった。「一緒に食べること」を通して、互いに助けあい安心できる場になっていった。こうした場が生き生きとしている間は、襲撃を受けてもみんなで対応できるということだ。ほかの場所で追い出しや襲撃が起きた時も、そこへ鍋やフライパンを持って向かうという。

“ホームレスになったら、自由になるわけじゃない”

「ホームレスになったら、自由になるわけじゃない」といちむらさんは言う。競争社会や家父長制・家族主義が嫌で家を出ても、そこから自由であることにはならないということだろう。どんな理不尽にどんなふうに抗うのか、そのために人とのつながりをどうつくるのか。「いろんな挑戦をしてみる。失敗もつまずきもあるけど……。想像力が重要で、そこに生きる力がある」。

いちむらさんはテント村に出会って気づいたことがあった。窒息しそうなほど自分を苦しめたのは、「想像力が死ぬこと」だったのだ。

そこから自己表現はどのように可能なのかを問う。商業主義に骨抜きにされた「アート」ではなく、ビラやZINEなどさまざまな「主流の文化に対抗する表現」が紹介され、さらにいちむらさんが訪れた世界各地のスクウォット(貧困者たちによる空ビル・土地の占拠活動)やコミュニティの話にまで及ぶ。

本書初版にのみに「挟み込み」の別紙「あいだ新聞」が入っている。そこには本シリーズ各著者の「10代の失敗」というコーナーがある。

そこでいちむらさんはこう書いている。

「どんな年代になっても失敗はする。でも、失敗をしていたことに気がつき、認めることができないと、危機的な状況になる。……微力でも、自分にも打つ手はあると信じたい」

本書が多くの若い人からさまざまな年代の人に読まれることを願う。

本づくりに込めた思い 担当編集者に聞く

本書を初めて手にした時、カバーや本文用紙の紙質、やわらかさ、手触り感がなんとも心地よかった。カバーを外した本表紙は、海底を思わせる深い紺色の中にシルバーの巻き貝がひとつ描かれている。巻き貝を耳に当てるように、「あいだ」から聞こえてくる声や音に耳を傾けてほしいというデザイナーの矢萩多聞さんの思いが込められているロゴだそうだ。

本文は2色刷りでいちむらさんのイラストが散りばめられている。

本の佇まいから作り手の愛情が伝わってきて、同業者としてぜひ編集者にも会いたいといちむらさんに話したところ、藤本なほ子さんを紹介いただいた。

藤本さんはフリーの編集者でありつつ、写真や映像作品の制作ののち、最近は「言葉」に関する作品制作を続けている。

「正解のない問い」を考えるシリーズ〈あいだで考える〉は、創元社の編集者と共に二人で立ち上げた。なかなか答えが出せないが大切な問いに対して、両極の「あいだ」にとどまって考えるための多様な視点や考え方の提示を目指しているという。

それに合わせてデザインもただスマートなものではなく、手や体の感触やノイズがある感じを出したくて、画家・装丁家の矢萩多聞さんに頼むことになったという。細部にこだわったデザインは読む者にやさしい。

さらに、初版限定で「挟み込み」と言われる「あいだ新聞」が付いている。2色刷りのリソグラフで、矢萩さんが手作業で印刷しているそうだ。描き下ろした文字がいい味を出している。著者の紹介や裏話、制作エピソードなどを伝えていて面白い。

藤本さんがいちむらさんのことを知ったのは、10代の終わりか20代初めくらいの頃。その後、エノアールに行ったり、共にワークショップメンバーとして『小山さんノート』(小山さんノートワークショップ編、エトセトラブックス)の文字起こしや編集もしてきた。

本書の執筆を依頼してから、「いちむらさんの感覚を潰さないで、読者に受け取ってもらえるように」、合宿も何回かしながらかなり細かくやりとりをした。お互いにひっかかるところを言い合いながら、注も作成した。何よりも、ホームレスの人といちむらさんに危害が及ばないようにかなり気を使った。

各章の頭には導入のリードがある。また、ところどころにタイトル付きのコラム記事もあり、読者が持ちそうな疑問に答えている。これらは主に編集者の藤本さんが書いた。これが著者・編集者・読者を結ぶ道しるべになっている。

四六判変型(横130×縦168mm)・並製・160頁 創元社

- 比較的低所得の人々が住む地域が、再開発や、おしゃれな文化的な場所として注目された結果、より裕福な層に人気が出て、結果として地価や家賃が高騰し、貧しい人々が住めなくなる現象。 ↩︎

コモンズは、みなさまのご寄付に支えられています

生活ニュースコモンズの記事や動画は、みなさまからのご寄付に支えられております。これからも無料で記事や動画をご覧いただけるよう、活動へのご支援をお願いいたします → 寄付でサポートする