生活保護基準の引き下げは違法で無効とする「いのちのとりで」訴訟の最高裁判決から10日が経ちました。

生活保護利用者である原告と弁護団、支援者らが謝罪と補償を求める3回目の厚生労働省交渉が、7月7日に開かれました。

6月30日の2回目の交渉で、厚労省側は「判決を真摯に受け止め、対応策を検討中です」と繰り返しました。ところが、翌7月1日、閣議後の記者会見で福岡資麿厚労相は「専門家による審議の場を設けるべく検討をすすめていく」との方針を発表しました。

専門家会議の設置「寝耳に水」

原告や弁護団にとって「寝耳に水」だった「専門家会議」。

3回目の交渉はこの方針への抗議を含む「第2次要請書」の提出から始まりました。

大阪訴訟の原告代理人、尾藤廣喜弁護士が要請書を読み上げました。

「最高裁により基準設定が違法であると断罪された貴職が、その訴訟の当事者である私たちに謝罪も行わず、その意見を聴くこともなく、突如として規定事実であるかのように記者会見の場で方針表明することは、交渉の前提となる信頼関係を蔑ろにするものであり、生活保護利用者を対等な交渉相手とは認めないと言わんばかりの差別的姿勢であると言わざるを得ません」

「違法性に関する自らの認識を明言することを避け続けている状況は、司法軽視も甚だしく、法治国家としての基盤を揺るがすものです」

「最高裁における違法判断が確定している以上、今さら『専門家』を集めて『審議』させる必要など全くなく、『審議会』の設置は、新たな紛争を招くことになり早期全面解決が遠のきかねません」

要請書が厚労相に求めたのは次の3点です。

1)違法な基準改定を行い、長年これを放置したことについて、まずは原告及びすべての生活保護利用者に対し、真摯に謝罪すること

2)「専門家」による「審議」の場を新たに設置するとの方針は、直ちに撤回し、直ちに当事者である私たちとの交渉の席に着くこと

3)原告及びすべての生活保護利用者に対し、未払いの差額保護費を遡及支給するとともに、生活扶助基準と連動する諸制度(就学援助など)への影響を調査し、その被害回復をはかること

厚労省は「謝罪」に後ろ向き

終了後、原告と弁護団が記者会見を開き、交渉経過を説明しました。

専門家会議について厚労省側に説明を求めたところ、当事者の頭越しに発表したことについては「お知らせしなかったのはまずかった」との認識を示しました。しかし、設置方針については「撤回するつもりはない」と明言しました。

どういう専門家が何を審議するのかを問うと、「生活保護や法律や経済に詳しい人、判決内容について」というだけで具体的な説明はありませんでした。時期的には夏までには始めたいとし、結論は「なるべく早く出したい」としました。

審議の中身について公表するかは「検討中」。生活保護費の引き下げを決めた時と同様、密室で審議して結論をだけを発表する可能性があります。

謝罪については今回も「検討中」と繰り返しました。

厚労省の企画官は「手続きに過誤・欠落があったということですので」「国家賠償は棄却されているので」などとして、謝罪に値しないという認識を匂わせました。ただし「謝罪しない」とまでは断言しませんでした。

また、10日に予定していた4回目の交渉について、厚労省側が突然「延期」を要望。日程はキャンセルされました。

大阪訴訟代理人の小久保哲郎弁護士は「謝罪はしない、専門家会議はやる、中身は明らかにしない。こうした対応はきわめて不誠実だ。国民に不利益を与え、10年以上放置してきたことについて、国がこのような態度をとっていることに憤りを感じている」と話しました。

「飯が食えない不安がまだ長く続く」

愛知訴訟の原告、澤村彰さんは一息に怒りをぶちまけました。

「前回と同様、厚労省は壊れたテープレコーダーでした。何も答えなかった。専門家会議にかけるという。専門家とはどういう人なのかもわからない。まったくのブラックボックスです。国がやろうとしているのは判決文の一部分だけを説明し直す。それで足りると思っている。最高裁で統一判断が出た。でも従わない。直ちにやらない。精査します、精査します、精査します。最後には原告の話も聞いて決めます、と。けど、まず最初に聞かなければならないのは原告の話じゃないですか? 厚労省は、謝罪する気は全くない。僕たちのことを馬鹿にしているから。生活保護利用者はそんなもんだろうと思っている」

そして会見の途中で「明日からも飯が食えないという状態が、まだ長く続くという見通しは聞いていられない。つらいので外に出ます。不安で仕方がない」と言い残して席を立ちました。

「支援団体が潰れる前に解決を」

神奈川訴訟の原告、高橋史帆さんは「生活保護は最低賃金や年金とも連動しています。私たちに謝罪したくないという、その本音は最低賃金や年金を上げたくないということではと思ってしまう」と話しました。

高橋さんによると、生活困窮者を炊き出しなどで支えて来た支援団体の多くが物価高の影響を受けており、複数の団体が活動中止の危機にあるそうです。高橋さんはそのことにも不安があるといいます。

「厚労省は専門家会議を夏に立ち上げるといった。でも私たちにとって、夏は命がけです。部屋にエアコンがない人もいる。あっても電気代を気にして遠慮がちに点けながら、熱中症の危機にさらされながら毎日過ごしています。その夏を何回過ごさせるつもりなの? 支援団体があるうちに、私たちが死なないうちに、解決してください。これ以上、補償を引き延ばさないでください。ちんたらやらないでください」

「断固戦わないと切り崩される」

東京都調布市の原告、小岩りょう子さんは応対した厚労省の職員が「野良犬の群れを相手にして、ひたすら逃げている」ように見えたといいます。「自分たちのやっていることの内容を明かさないまま、平然として『真摯に受け止める』と繰り返す。全然、真摯ではないですね。こういう人たちには断固、戦っていくしかない。そうでないと切り崩されてだまされる。逃げ方が非常に汚かった」

「法律家として疑問だらけだ」

札幌訴訟代理人の西博和弁護士は、前回までの厚労省の対応に疑問を感じ、交渉の現場を見たいと駆けつけました。

「法律家として違和感だらけだ。最高裁で引き下げを違法とする判決が確定した以上、厚労省は引き下げ前の生活保護費との差額を払わなければいけない。それすらできないというのはちょっと信じられなかった。判決が出て、払わない? まず、頭が追いつかなくて」

西さんが「専門家会議の結論が出るまで厚労大臣は違法状態を続けるということか」と質すと、厚労省の担当者は否定もせず黙り込んだといいます。西さんは「これが国のすることなのか?」と驚きました。

謝罪しない方向という判断について、西さんが「大臣は判決や原告らの要請書を見た上で判断しているのか」とたずねると、「大臣もちゃんと受け止めている。要望書を見ている」と返答がありました。

「ほんとにそんなことがあるんだな、とびっくりしている。法律に基づく行政としての体をなしているか正直疑問だ。このような対応は、国民を不幸のどん底に陥れていると思う」

専門家会議は「厚労省の常套手段」

旧厚生省に勤務経験のある尾藤弁護士は「専門家会議をつくってうやむやにしようというのは厚労省の古くからの常套手段だ」と指摘しました。旧厚生省・厚労省は、これまで水俣病や原爆症の認定でも、専門家会議により補償の範囲を限定し、認定されなかった人による新たな訴訟が提起されて解決が遠のく、ということを繰り返してきました。今回、専門家会議のメンバーに原告や弁護団を入れるかどうかについては、言及がなかったそうです。

この日の交渉の経過については次のように所感を述べました。

「厚労省には、差額を支払わなきゃいけない義務が判決の日から発生している。今は違法状態が継続している。それを、夏ごろから専門家会議にかける。そこで結論を出せばそれでおさまると考えているのは、頭の構造がどうかしている。あなた方そんなのんきなことを言える立場じゃないんですよ。厚労大臣は違法状態にある。われわれの意見を聞いているひまはない。専門家会議に投げているひまもないはずです」

「専門家会議が判決とは異なる結論を出してきたら、我々は新たな裁判を起こすしかなくなる。『いのちのとりで』訴訟は、残る29の訴訟が次々と最高裁にかかる。第3小法廷は裁判長が替わったが、裁判官4人は変わらない。結論が変わるとは考えにくい」

「厚労省には国の制度を運用している自覚がない。法律が分かってない。裁判が分かってない。政治が分かってない。専門家会議を設置したら我々はすごすごと引き下がるだろうと思っている。馬鹿にしている」

「司法は生きていた。でも、行政は腐っていた」

小久保弁護士は「この国が、法治国家かどうかが問われている。最高裁は司法の職責を果たした。厚労省が司法の決定に従うのは当然のことだ。厚労省は交渉を通して、生活保護利用者はどうせ声を挙げられないだろう、ないがしろにしてもいい、というメッセージを発している」とみています。

参加者の一人は「司法は生きていた。でも、行政は腐っていた」と述べました。

弁護団からは、膠着状態が続けば次の訴訟も検討しなければならない、という声が出ているそうです。

「参院選を考えて交渉を引き延ばしているのではないか」

尾藤弁護士は、交渉の中で厚労省の担当者に率直に尋ねました。

「そんなことは全くございません」と答えが返ってきました。

尾藤弁護士は「しかし、客観的に見ると、13年前、自民党が選挙公約として生活保護費を引き下げるとし、厚生労働省がそれに忖度をし、最大10%下がったことがこの事件のきっかけになった。そのことは最高裁でも認められている。しかし、今回のy参議院)選挙中にそれを認めてしまったら、官僚の責任が追及される。だからできるだけ引き延ばして、できれば曖昧な解決をしたいと思っているんじゃないかなと思う」。 小久保弁護士は「各政党の政治家も生活保護バッシングの強さに腰が引けている。本当はこの判決を踏まえて、生活保護に対する偏見を乗り越えて欲しい。生活保護は国民の権利であって、偏見を払拭していく国になっていこうと、そういうメッセージを政治家には発してほしい」と要望を述べました。

参院選の各党の公約は……

生活保護基準本体について違法性を認めた歴史的な最高裁判決が出た直後だというのに、各党「生活保護」については沈黙の状況です。

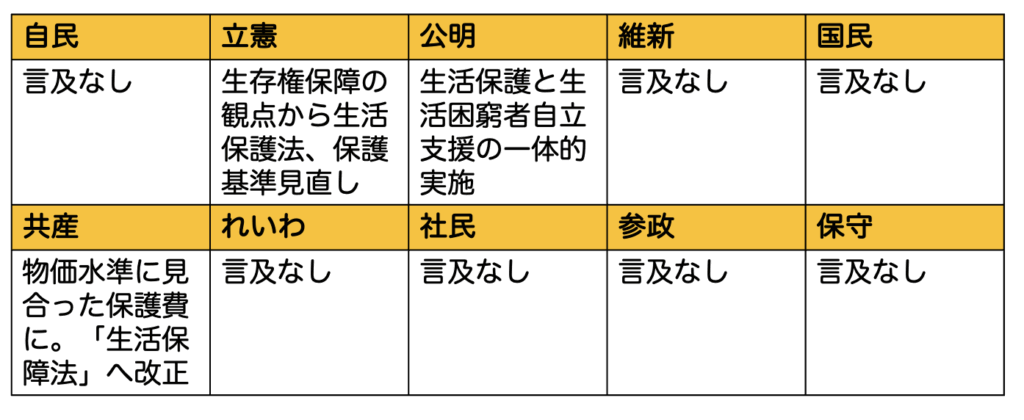

立憲と共産、公明が政策集で触れている以外は、年金や最低賃金の議論の狭間に落ちています。しかし、生活保護基準額こそ、年金や最低賃金の基礎となるものです。

生活保護費削減の元凶となった「自民」が沈黙するのはもってのほかですが、生活保護について論じないまま、「最低年金月10万円」を掲げる社民、「25条の生存権は住まいの権利」と公営住宅の増産のみを論じるれいわは、根本的な問題への目配りが不足しています。