参院選の投開票日まで残り2日になりました。改憲を求める政党の動きは相変わらず活発ですが、参院選の争点として憲法があまり大きく取り上げられていないのが現実です。

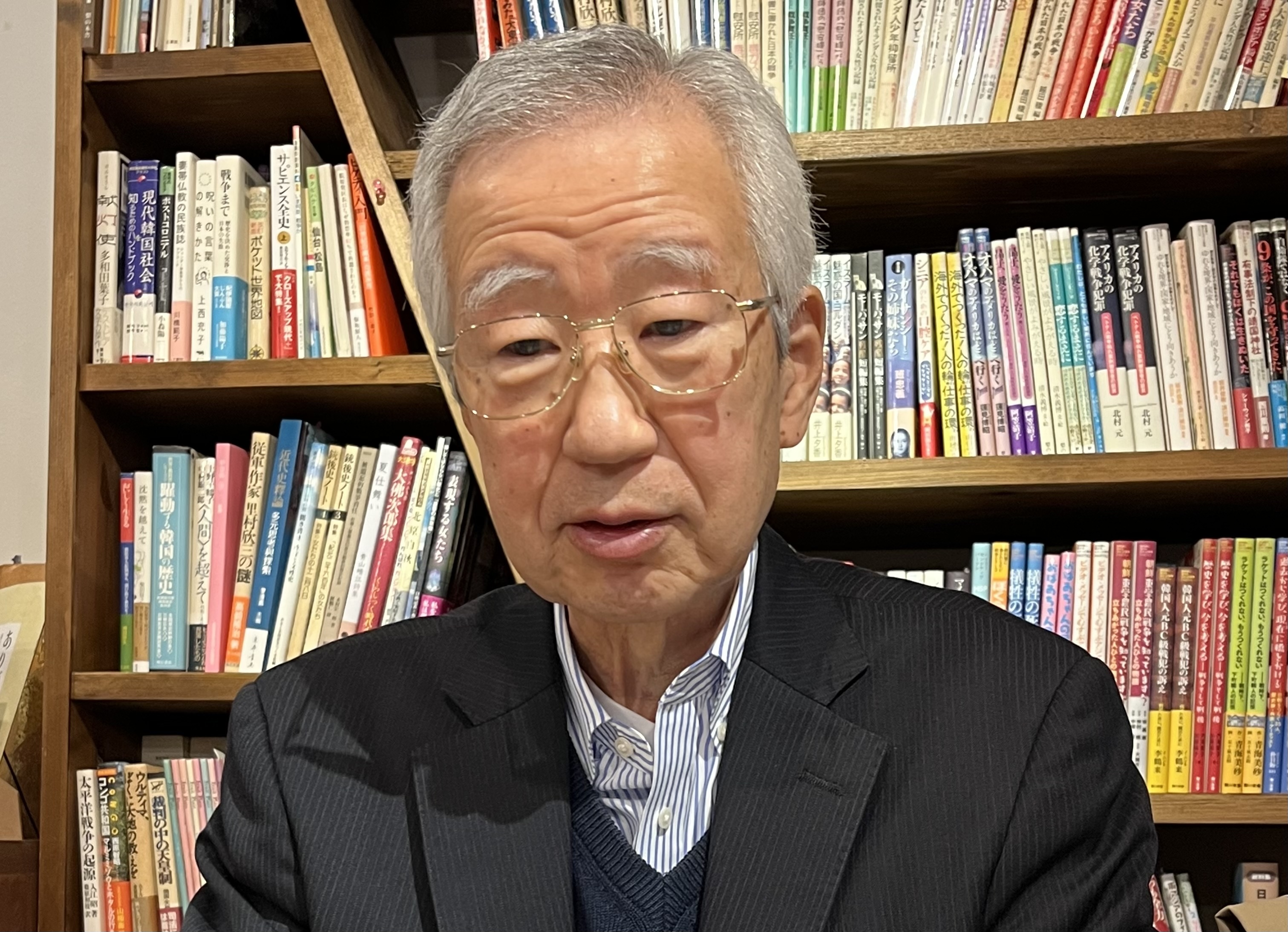

しかし、憲法は私たちの生活の根幹をなすものです。そこで憲法学者の右崎正博さん(獨協大学名誉教授)にそもそも憲法とは私たちにとってどんな意味を持っているのかを中心に各党の改憲草案にも触れながらお話を伺いました。

(聞き手:岡本有佳)

そもそも憲法って何?

そもそも憲法とはなにか。憲法が、私たちにとってどんな意味を持っているのか。憲法の教科書を開くと「憲法は国家の基本法である」という書き出しから始まることが多いのですが、我々の公的および私的な生活のベースになるのが、憲法といってよいと思います。では、日本国憲法はどういうことを定めているのか。

いうまでもなく三つの基本原則、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」、これらのことが国政のベースになると定められています。しかし、憲法に書かれているからといって、それで問題が解決するというわけではありません。国民がどれほど強い規範意識を持って憲法を支えているのか。つまり、憲法を守らなくてはいけないという強い意識で支えてはじめて憲法が意味を持ってくると思います。

そもそも人類にとって憲法とはどういう意味を持っていたか。近代以前の世界では「憲法」のようなものは必ずしも存在しておらず、国王の専断的な意思で人民が一方的に統治される仕組みが成り立っていました。そうした古い体制を打ち壊したのが、近代西欧における市民革命です。なぜ市民革命が起きたのか。活発な経済活動を通して市民の側に富が蓄えられたことと君主による抑圧が多くの人にとって我慢できないほどひどいものになっていたからです。市民革命が成功した後、各国で人権宣言が発せられ、憲法が制定されました。憲法で国家のあり方を決め、それに従って国家統治を行うのが「立憲主義」です。憲法とは国家権力の担い手と国民との約束として成立したのです。

「人権の保障」「権力の分立」が不可欠

フランス革命の後、1789年にフランス人権宣言が発せられました。その正式なタイトルは、「人および市民の権利の宣言」です。要するにフランス人権宣言とは、人権保障の体系を成文化したものであり、しかもそれをきちっと守るということを国家権力と国民の間で約束した文書です。それが米国憲法にも受け継がれ、その後の各国に、もちろん日本にも大きな影響を及ぼすことになりました。

フランス人権宣言の16条には、「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、憲法をもつとはいえない」という趣旨がうたわれています。つまり、「人権の保障」「権力の分立」が憲法の不可欠の要素だといわれているのです。人には譲り渡すことのできない基本的な権利があって、それは国家の権力といえども侵害することは許されないということです。

その大事な権利とは、法の下の平等や自由です。自由には宗教の自由、思想及び意見表明の自由(表現の自由)などが含まれます。そして、権力の分立とは、国家の権力を、行政権と立法権と司法権に分割し、それぞれを独立した別の機関に担わせ、かつ三権の間に相互にチェックとバランスを働かせるという考え方です。そういう権力の構成が人権の保障にとって最も適合的だとみなされています。

だから十分な人権保障が確保されておらず、権力の分立がきちっと定められていない場合には、本来的な意味で憲法を持っていることはいえないというのです。

憲法というのは、国家の権力を統制する仕組みです。だから憲法を守るべきは国家権力の側であって、国民はそれを国家に約束させるという考え方がベースになっています。自民党の憲法改正草案や参政党の憲法構想案には、国民に憲法を守る義務があるということが書かれていますが、このような議論は、近代立憲主義のルールから見ると、倒立した議論です。憲法とは、国民が、国家権力に対して、守ることを約束させた文書です。

参院選を前にして、何を見極めるべきか

こうした近代立憲主義の考え方を各政党が踏まえているかどうか、私たちはしっかり見極める必要があります。それを見極めるモノサシの一つが、現在の日本国憲法といってよいと思います。各政党が主張している単なる目新しさとか主張の過激さなどに目を奪われることなく、可能な限りファクトチェックを試みて欲しいのです。

例えば、外国人政策が争点になってきていますが、そもそも間違った事実を前提にして声高に主張されていることもあります。有権者としては、現在の憲法に従った政治をしているのか、きちんと見極めていくことが必要です。

軍事費の増加は憲法9条を有名無実化する

いま、軍事関連事項に対する支出の増加が、市民の生活を圧迫しかねないような状況が生まれてきています。第二次トランプ政権になってから米国の日本に対する軍事費増額の要求がエスカレートし、国内総生産(GDP)比3%とか3.5%とか、さらには5%とへといった要求が投げかけられてきています。NATO(北大西洋条約機構)が、ロシアによるウクライナ侵攻を背景に加盟各国に対してGDP比5%への軍事費増を目標として掲げたことなどもあり、日本への圧力も強まりつつあります。

2025年度の日本の一般会計予算の総額は、115.5兆円余で社会福祉関係予算は38.3兆円弱ですから、ほぼ20兆円と見積もられるGDP5%という規模は、国家予算の約17%を占めることとなり、社会福祉関係予算に次ぐものになります。増税なしには語ることができないような規模で、社会福祉関係の施策の縮減にとどまらず、国民生活全体に多大な影響を生ずることは目に見えています。そうなれば、改憲をまたずして、憲法9条は有名無実化してしまう恐れがあります。

「手取りを増やす」が絵に描いた餅に……

今回の参院選に向けての各党の政策を眺めても、個人の手取り収入を増やすとか、現金の給付あるいは消費税の減税が叫ばれていますが、軍事費の問題と結びつけて言及している政党は多くありません。軍事費の問題に手をつけないで、市民生活を擁護するとか、あるいは手取り収入を増やすなどというのは、絵に描いた餅に終わってしまうのではないかと危惧されます。

いまこそ、冷めた目で現状を見つめる必要があります。目の前の現状に合わせて憲法の理想を引き下げていくのではなく、憲法の理念や理想に向かって、現状を少しでも変えていくというスタンスが求められているのです。

軍事優先の政治を望むのか、豊かな国民生活の実現を望むのか、いま私たちは瀬戸際にいます。我々の生活のレベルから、軍事予算のあり方を考えて、見直していくことが必要なのではないでしょうか。社会保障や高齢者福祉を切り詰めるという話も出てきていますが、軍事費こそきちんとした精査が必要です。

2022年、岸田文雄首相は防衛費を2027年度にGDP比2%に増額するよう関係閣僚に指示しました。防衛省の予算は2022年度当初で5兆4000億円(米軍再編関係経費含む)でしたが、その後毎年約1兆円ずつ増えています。2025年度現在、9兆9000億円で、GDP比約1.8%に達しています。

にもかかわらず、米国の要求がさらにエスカレートしてきて、石破政権はそれに応じようとしています。国民生活はますます破綻しかねない状況に追い込まれていくでしょう。それに対しては、やはり軍事費のあり方を考え直し、外交的な努力とか、あるいは経済的な貢献によって世界に日本の存在をアピールしていくことが必要なのではないでしょうか。軍事費のあり方を議論せず、賃金を上げれば今の状況は改善するといっている政党が多い気がします。根底にある過度な軍拡政策に目を向けて、それときちんと向き合うべきだと考えます。

警戒すべき改憲草案とは

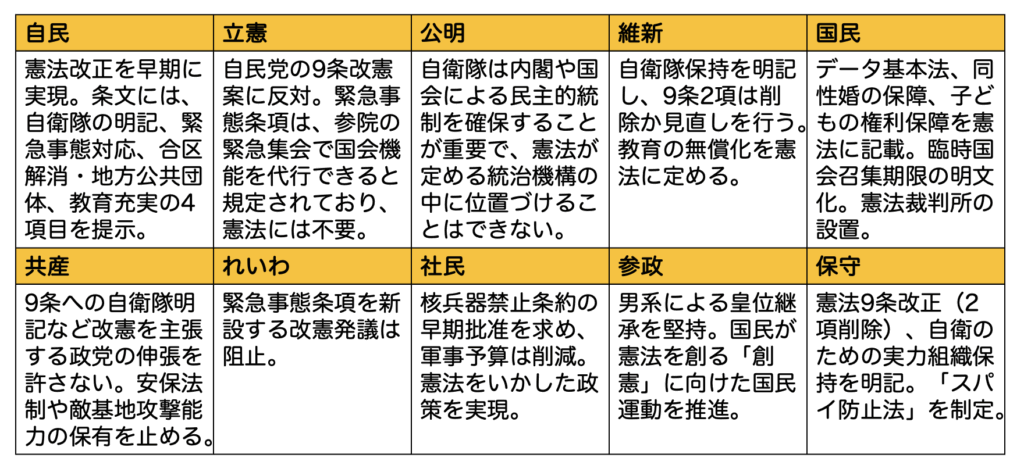

下の表に見られるように、各党が多かれ少なかれ改憲が必要だといっていますが、一番警戒しなくてはならないのは、自民党の「日本国憲法改正草案」でしょう。第二次安倍内閣発足前の2012年4月に公表されています。そのポイントは、9条の改憲で、自衛権の行使容認から国防軍の創設まで主張しています。この改憲案はいまも掲げられていて、安倍内閣による集団的自衛権の行使を容認した閣議決定(2014年7月1日)もその路線に沿ったものといえます。

この改憲草案には、また、国民に対する憲法尊重擁護の義務づけを前提にしたうえで、権利には義務が伴うとして、公益および公の秩序のために、人権が制限されると具体的に明記しています。表現の自由を定めた21条にも制限が明記されています。他方で、個人の尊重をうたった13条が「人」の尊重という抽象的な概念に書き換えられ、幸福追求権についても公益および公の秩序による制限が明記されています。さらに、家族の助け合い義務が明記され、家族が社会の構成単位のベースとされ、戦前の家制度を復活させるという趣旨のようです。また、天皇を国家元首ととして位置づけるなど、復古主義的な国家観が随所に散りばめられています。

ただし、9条改憲をはじめとする改憲については市民の反対意見もかなり強いので、現在は、9条2項にある交戦権の否認をうたいつつ、自衛権の発動を妨げないような条項を加える、自衛隊の存在を憲法に明記する、さらに緊急事態対応などといった議論を両院の憲法審査会で展開してきています。

自民党の改憲草案はたくさんの問題があるのですが、さらにひどいのは、参政党が「創憲」として出している「新日本憲法」(構想案)です。この構想案は、憲法というものが持つ意味をまったく理解していないといわざるをえません。人類の歴史的な遺産をまったく無視した議論を平気で展開しています。三権分立については一応述べていますが、何より問題なのは、人権規定について一言も述べていないことです。近代立憲主義の成果である基本的人権の保障について全く触れていないということは、人権保障なんて必要ないということでしょうか、本当にひどい内容です。フランス人権宣言が述べたように、人権保障規定がない憲法なんて、そもそも憲法とはとても言えません。

参議院選挙を前にして、有権者には、口当たりの良さだけで判断するのではなく、現在の憲法に照らしてもう一度ファクトチェックすることなど、冷静な対応を期待したいと思います。

うざき・まさひろ 獨協大学名誉教授(憲法・情報法)

1946年生まれ。川崎市公文書公開運営審議会会長、放送倫理・番組向上機構放送人権委員会委員、越谷市情報公開・個人情報保護審査会会長、日本民主法律家協会理事長などを務める。

主著に『表現の自由の現代的展開』(日本評論社、2022年)ほか多数。

コモンズは、みなさまのご寄付に支えられています

生活ニュースコモンズの記事や動画は、みなさまからのご寄付に支えられております。これからも無料で記事や動画をご覧いただけるよう、活動へのご支援をお願いいたします → 寄付でサポートする

【訂正】「軍事費の増加は憲法9条を有名無実化する」の項で、「EU(欧州連合)」とあったのは「NATO(北大西洋条約機構)」の誤りでした。おわびして訂正します(24日16:00更新)