生活困窮世帯で子どもの「食クライシス」が深刻化していることが、子ども支援専門の国際NGO「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」の調査でわかりました。物価高、とりわけ主食の米の高騰で十分な量や栄養が取れていない子どもの割合が過去1年間で急増しています。食事不足により、成長や健康に悪影響が出ているという回答も8割にのぼっています。

調査はセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが子どもの貧困対策の一環で行っている食料支援「子どもの食 応援ボックス」(*1)の申込者を対象に6月2日〜18日にかけて行いました。住民税所得割非課税や児童扶養手当全部支給の世帯が対象。7,857世帯から申込があり、約14,000人の子どもの状況について回答を得ました。94.9%がひとり親世帯でした。

*1……米、副菜、飲料おかし、文具を詰め合わせ、夏休み5,000世帯、冬休み5,000世帯に発送。

ボックスの申込理由(複数回答)は「物価上昇により、十分な食料を買うお金がない」が90.7%を占めました。

55%が長期休み中の昼食「とれていない」

調査世帯の手取り月収は平均14.5万円。1カ月の平均消費支出は16万円で多くが赤字家計に陥っています。2025年6月の食費は平均4.3万円で昨年同期比0.5万円増でした。

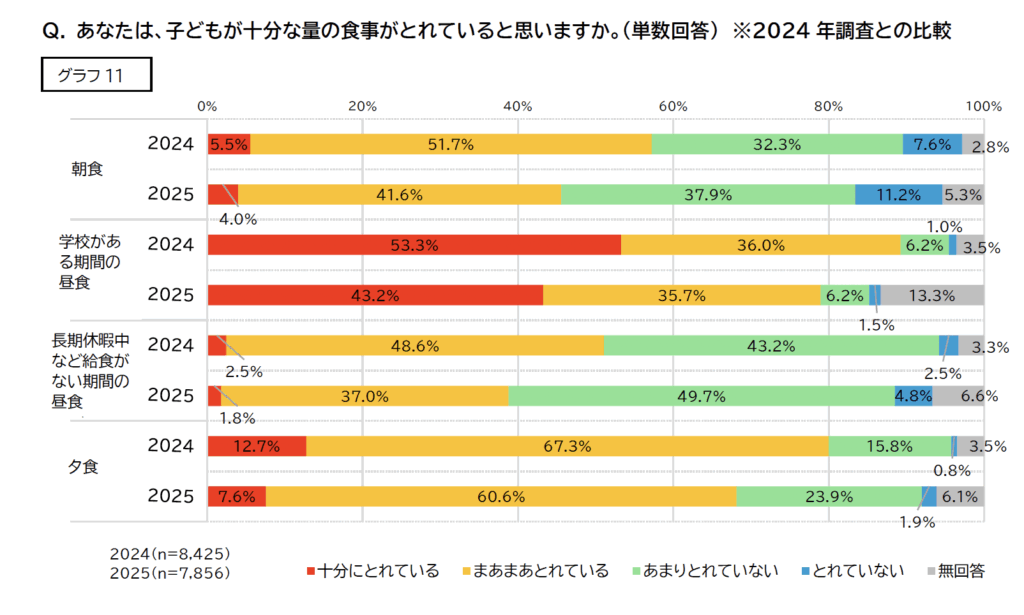

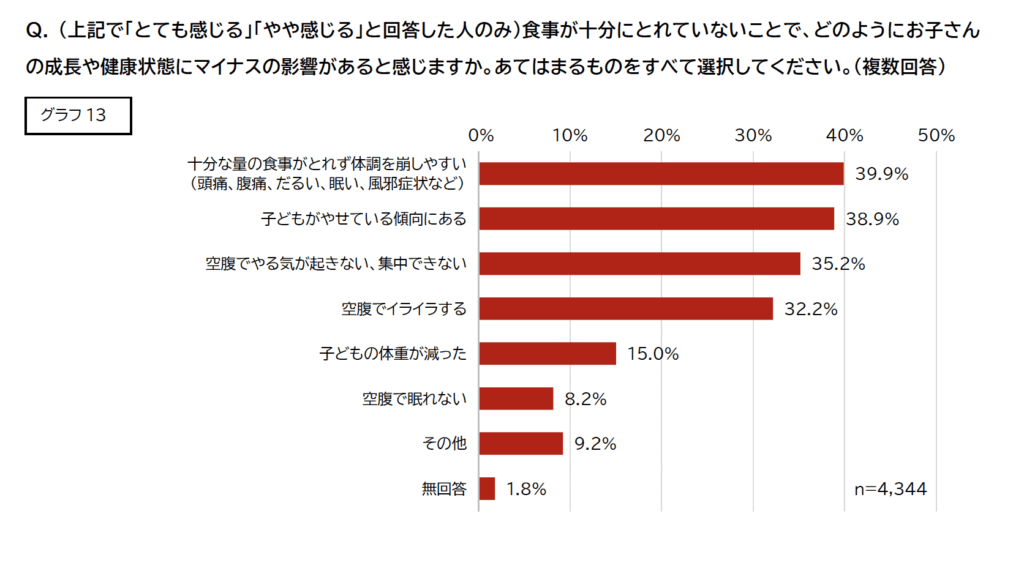

子どもが十分な量の食がとれていると思うかについて、食事別に聞いたところ、「あまりとれていない」「とれていない」の合計は、「朝食」が49.1%(2024年39.9%)、「学校がある期間の昼食」が7.7%(同7.2%)、「長期休暇など給食がない期間の昼食」が54.5%(同45.7%)、「夕食」が25.8%(同16.6%)。食事が十分取れていないことで、子どもの成長や健康状態にマイナスの影響を感じるかについては「とても感じる」33.0%、「やや感じる」50.4%でした。具体的なマイナスの影響(複数回答)は「体調を崩しやすい」39.9%、「子どもがやせている傾向にある」38.9%、「空腹でやる気が起きない、集中できない」35.2%、「空腹でイライラする」32.2%、「子どもの体重が減った」15.0%、「空腹で眠れない」8.2%でした。

米の高騰に対して賃金が上がっていない

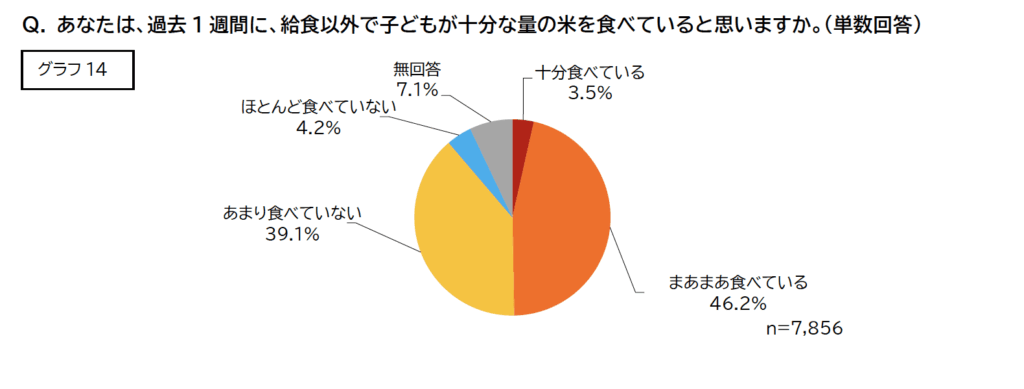

「給食以外で子どもが十分な量の米を食べていると思うか」を聞きました。「ほとんどたべていない」4.2%、「あまり食べていない」39.1%で、全体の4割超が米の摂取が不十分と回答しました。

その理由として「経済的理由(米を買うためのお金がない)」が91.9%にのぼりました。経済的理由の具体的な状況(複数回答)は「米の高騰や物価上昇に対して賃金が上がっていない」80.6%、「そもそもの収入が低い」68.3%など。

米が食べられない時の工夫(複数回答)では「パンやうどん、パスタなど他の主食で代替する」81.3%、「保護者が食べる米の量を減らす」73.9%、「保護者の食事の回数を減らす」54.1%。一方、「子どもが食べる米の量を減らす」18.7%、「子どもの食事の回数を減らす」7.4%など、子どもの食事量の維持だけはと踏ん張っている様子も窺えます。

「給食以外の食事で米を食べる頻度や量は昨年の今頃と比べて減ったか」を聞いたところ、「減った」43.1%、「やや減った」33.1%で、8割弱が減少を感じていました。「肉や魚を食べる頻度」は、「ほぼ毎日」27.3%、「3日に1回程度」42.4%、「1週間に1回程度」13.9%、それよりも頻度が低い人も約1割いました。

6割が現物給付、4割が現金給付求める

米の購入について政府に求める対策を聞いたところ(複数回答)、「経済的に困難な世帯に対する米の現物給付をしてほしい」が60.5%でトップ。以下「米の価格が全体的に下がるようにしてほしい」56.6%、「米の購入のために、経済的に困難な世帯を対象とした現金給付を行ってほしい」42.3%と続いています。

「物価の上昇により食事の摂取量や品目など、子どもの食生活についてマイナスの影響があったか」では、「大いに影響があった」43.8%、「やや影響があった」45.1%。具体的な影響(複数回答)では、4人に1人が「子どもが、お腹が減ったというようになった」、5人に1人が「子どもがおかわりする回数が減った」と答えています。「子どもが水などで空腹を紛らわせている」も1割弱にみられました。

子どもの口癖は「お腹減った」

物価上昇による食生活への深刻な影響は自由記述にも見られました。

・米などの主食が高くなると一気に食卓への影響が出ます。成長期の子どもが食べる量を減らし、痩せてしまいました。子どもに心配をさせないように安定した供給、見通しを求めます。(福岡県、女性、40代)

・おかわりもできないため、お米が高いからと我慢をしており、口癖がお腹減ったです。安くてボリュームのあるパンや小麦製品を食べていたら皆お腹が出てきました。野菜や果物を買うことを控えるため、風邪や口内炎、皮膚トラブルも増えました(東京都、女性、40代)

米や食材の定期配布、給食無償化を

食に関して求める支援では「米や食材の定期配布」「給食の無償化」「給食の質の向上」などが上がりました。

・せめてお米だけは、食べられる環境を整えてほしい。(岩手県、女性、40代)

・高校生は一番食べ盛りです。思春期になり子ども食堂やフードバンクなどの利用もできなくなります。せめて高校生にも給食やランチ補助のようなものがあれば、学校にいる間は食事の心配をせず、友達とも分け隔てなくお昼が食べられて関係性も築けると思います。(宮城県、女性、50代以上)

・学校給食も貧相になり、子ども食堂など本来は国が支援すべきことを民間ボランティアに任せているのはおかしい。全面的に行政側が支援すべきだと思う。(岡山県、女性、50代以上)

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは調査結果を受けて、政府や自治体に向けた提言をまとめました。4つの施策を求めています。

・公的な食料支援の整備・拡充

・給食の無償化と質の向上・昼食費の支援

・経済的に困難な子育て世帯への現金給付の緊急的、継続的な実施

・物価高騰に対応した思い切った生活支援策の検討

山野教授「子どもの権利侵害にあたる」

子どもの貧困に詳しい沖縄大学の山野良一教授は調査に講評を寄せ、「子どもや子育て家族に『食』のクライシスが生じている可能性がある」と指摘しました。

子どもが食事を摂れていないことで、体調不良や体重減少のほか、やる気や集中力の不足など精神面にも影響が出ていることを、「食」の生活基盤に危機が生じていることを示すデータととらえ、特に給食がない夏休みには、コロナ禍で厚生労働省が中心となり自治体が実施した「子どもたちの生活の見守り」が必要なほどの状況が生じている、としました。

また、物価高騰を受けた「子どもの貧困」についての全国調査を、早急に実施するべきだとしています。同種の調査は内閣府が2021年度に実施して以降、行われていません。

山野教授は「子どもは守られるだけの受け身の存在ではなく、主体的にケアもしている。親に食の問題で負担を負わせている、親が食事を抜いている姿を、子どもは見て案じている。こうした状況は子どもの権利侵害にあたると考えてよい。空腹でやる気が出ないなど精神面の影響は長期間に及ぶ恐れがあり、貧困の連鎖につながりかねない」と話しています。