秋田市の生活保護費問題が大きく動きました。

精神障害のある生活保護利用者に市が28年間にわたって障害者加算を誤って支給し、過去5年分の障害者加算を120人(117世帯)に返すよう求めていた問題で、秋田市が複数の当事者の返済額を0円にしたことが判明しました。当事者が過去に購入した生活用品のうち「生活に欠かせない」と判断したものの購入費を、返還額から差し引いて0円にしたのです。ただ、返済額が0円にならない当事者もおり、どの物品を差し引くかも世帯によって異なるなど対応にばらつきがあります。今回のミスは秋田市の誤りで生じたものです。市は当事者の返還額を控除する作業を順次進めていますが、引き続きすべての当事者の返還金が0円となるよう求めます。

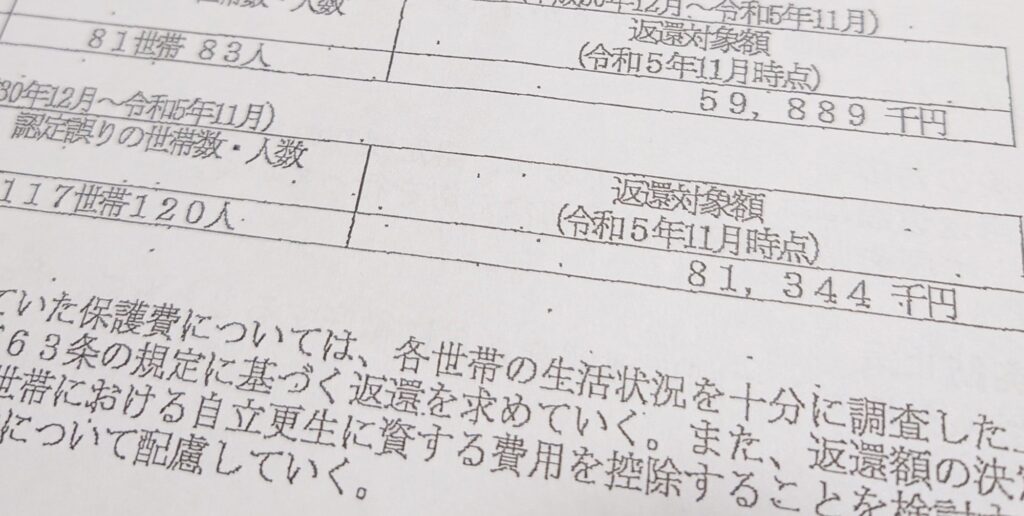

これまでの経緯 秋田市は1995年から28年にわたり、精神障害者保健福祉手帳(精神障害者手帳)の2級以上をもつ生活保護世帯に障害者加算を誤って毎月過大に支給していた(障害者加算は当事者により異なり、月1万6620円~約2万4940円)。2023年5月に会計検査院の指摘でミスが発覚。市が23年11月27日に発表した内容によると、該当世帯は記録のある過去5年だけで117世帯120人、5年分の過支給額は総額計約8100万円に上る。秋田市は誤って障害者加算を支給していた120人に対し、生活保護法63条(費用返還義務)を根拠に過去5年分を返すよう求めている。返還を求められる額は最も多い世帯で約149万円。

「返還」に高まっていた批判の声

返還とは「多めに渡してしまったので返してもらう」ということです。

しかし、正当な生活費だと信じて保護費を受け取って暮らしてきた当事者にとって「返還要求」は「いわれなき借金」に等しいものです。月の生活費が突然、約2割も減るうえに「返還」を求められ、当事者世帯は苦しんでいます。物価が高騰するなか、これまでも最低生活費で節約しながら生活してきました。秋田市が求めてきた「返還」は、最低生活費をさらに削って返済せよ、ということです。

これに対し民間団体「秋田生活と健康を守る会」や秋田市議会議員、専門家らは「行政のミスのつけを立場の弱い当事者に背負わせるのはどう考えてもおかしい」「返還要求は最低生活費をさらに削れということだ」と繰り返し批判してきました。また私たち生活ニュースコモンズも「返還を求めることはおかしい」と考え、返還しないよう主張してきました。

控除の対象を広げる

この問題が明るみに出る前の2023年8月、秋田市は当事者に対し「全額返還してもらうことになります」と伝えていました。返還金を控除する(差し引く)方法を示された当事者もいますが、控除される範囲は非常に限られていて、ほとんど当事者の助けにならない、つまり返還金が減らないようなルールでした。

しかしその後の批判を受け、秋田市は当事者の返還金を控除する(差し引く)範囲を広げる方法を模索し始めました。

これまで秋田市は生活保護法63条(費用返還義務)を根拠に当事者に返還を求めてきました。ただ、当事者に「何円返還させるか」を決める権限は、秋田市側にあります。

厚労省の行政通知では「全額を返還することで保護世帯の自立を著しく阻害すると判断できる場合」は、行政が返還額を控除することを認めています。つまり返還額をいくらにするかは、秋田市の裁量で決めることができるのです。

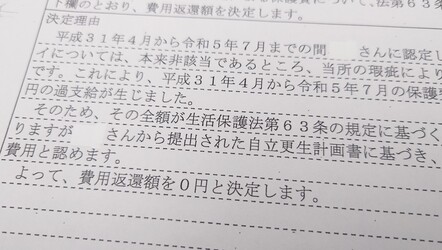

今回、一部の当事者の返還額が0円になったのはまさに秋田市の裁量です。

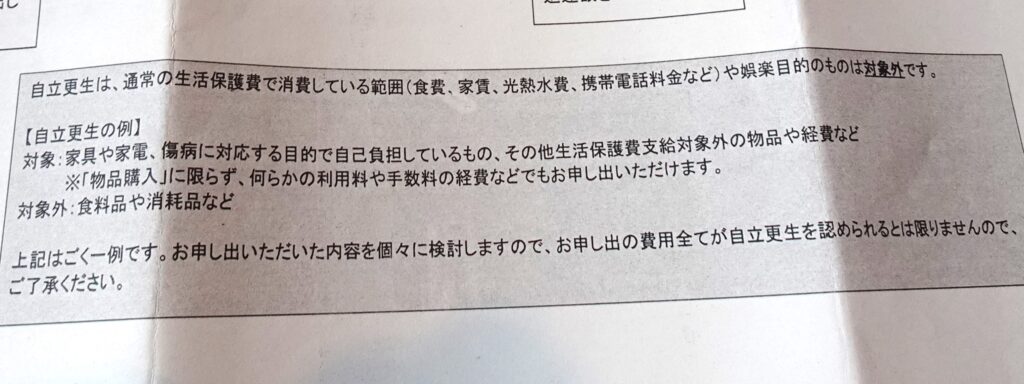

問題が明るみに出る前の2023年8月の時点で、秋田市は控除の範囲について「家具家電のみ」「食料品や消耗品は対象外」「レシートがなければ不可」と当事者に伝えていました。ほぼ家具家電以外は返還額から差し引かない、という厳しい内容でした。

しかし批判を受け、秋田市は対応を変えていきました。 当初は控除の範囲外だった「消耗品」や「食料品」を、世帯によっては控除対象にしました。またレシートがない場合も控除対象にしました。

約92万円の返還金が「0円」に

昨年8月の時点で約92万円の返還を求められていたAさんも、返還額が0円になりました。

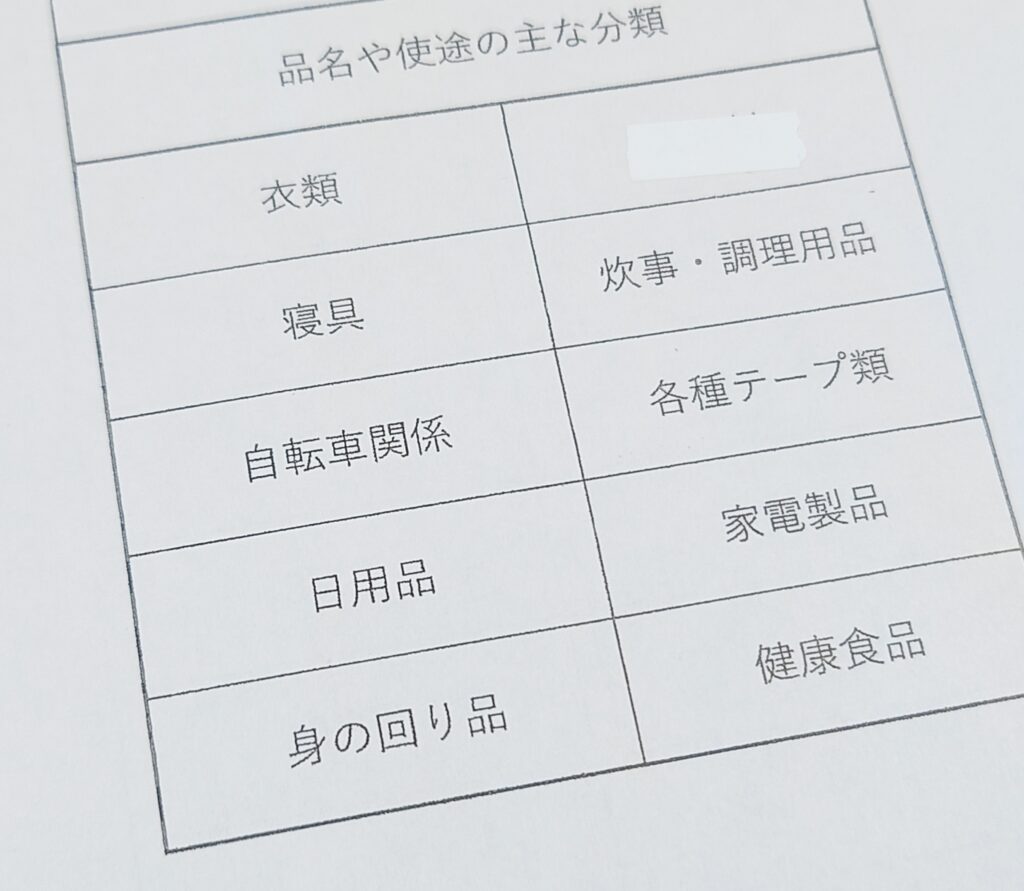

秋田市はまず、Aさん宅にある家具家電や生活用品を目視・撮影し、本人からも聞き取り。レシートがない場合は商品の型番などを基に価格を調べました。その後、担当ケースワーカーと管理職によるケース会議を開き「自立のためやむを得ない用途に充てられたものかどうか」を一品ずつ確認し、返還額から差し引いていきました。主治医にも意見を聞いて決定額を決めました。

Aさんの場合、衣類や寝具、家電製品のほか文具や電池などの消耗品も控除の対象となり、結果的に返還額がゼロになったのです。

全世帯を「0円」で救済すべき

ただ「0円決定」を手放しで喜ぶことはできません。問題点を2つ指摘します。

返還金が0円ではない当事者もいる

A さんは「返還金0円」になり、救われました。しかし返還金が生じている世帯もあります。控除対象の物品も、世帯によってバラバラです。

たとえばAさんの場合は「健康や生活のために欠かせない」として消耗品も控除されました。しかしほかの世帯では対象外となっているケースもあると秋田市は説明します。また、Aさんは食料品が控除対象になりませんでしたが、食料品が控除対象になっている世帯もあります。

秋田市は、控除の考え方について「決まった物品を一律に控除対象としたわけではない。例えば病気などその世帯ならではの事情を考慮し、その世帯にとって食料品や消耗品を控除対象にする合理性があるかどうかで判断した」と説明します。

生活保護世帯の生計はこの物価高で非常に厳しくなっています。特に家計を圧迫しているのは食料品代や夏場の電気代です。

どの世帯にとっても生活と健康に欠かせない食料品や電気代を、まずは控除対象にすべきではないでしょうか。そうすれば全世帯が当たり前に「返還金0円」になるはずです。

救済を受けるためにプライバシーを開示しなければならない

当事者世帯では、職員の私用スマホによる撮影が使われ、中には預金通帳の残高を撮影された当事者もいました(「画像を外部の人に見られたり、流出したりする可能性がある」と市民団体から指摘を受け、秋田市はその後、私用スマホを使わないことにしました)。私用スマホでの撮影以外にも、気になることがあります。それは、当事者宅での目視による購入品の確認です。

救済のためとはいえ、生活保護利用者はどこまで、プライバシーを明かさなければならないのでしょう? 誰しも他者に見られたくない購入品があると思います。それらを全て開示するという壁を乗り越えなければ「返還金0円」にたどり着かないのは、私なら納得がいきません。プライバシーを侵されない権利を保障しながら、救済を講じてほしいと思います。

当事者が返還する道理はない

今回の秋田市の対応について、全国公的扶助研究会会長で花園大学教授の吉永純さん(公的扶助論)は「返還額をゼロにする決定がいくつか出ていることは評価できるが、いくらかでも返還額があれば、その方はこれから最低生活費を削って返還せざるを得ない。秋田市が自認しているように今回の過支給は100%、秋田市のミスである。その穴埋めを、秋田市から最低生活を保障されるべき保護利用者が自らの最低生活を犠牲にして返還する道理はない」と批判します。

吉永さんは、児童扶養手当の収入認定漏れなどに伴う生活保護費の過支給をめぐり、東京地裁が2017年2月1日に出した判決(要約)を引用しました。

本件過支給費用の全部または一部の返還をたとえ分割による方法によってでも求めることが、原告に対する最低限度の生活の保障の趣旨に実質的に反することとなる恐れがあるか否かについて考慮すべき

「判決は最低生活費からの分割返還にも疑問を呈し、福祉事務所の返還請求を取り消している」と吉永さんは指摘します。

また、当事者に返還を求めなかった自治体として2017年の愛知県豊橋市を挙げ「本件と同様の加算の過支給25世帯850万円余に対して返還を求めず、市長は自らの給与を3か月間10%カットにするとともに、副市長以下の関係職員に給与の自主返納を求めた。襟を正す意味でも、秋田市は見習うべきではないか」としています。

■東京地裁平成29年2月1日判決(確定)法63条過払い事件(要旨)

【事案の概要】

生活保護を利用している本件原告Xが、収入申告していた児童扶養手当について被告Y福祉事務所長が収入認定していなかったこと及び原告についての冬季加算の削除漏れによる生活保護費の過支給が生じていたことにつき、Yから、法63条に基づき、過支給に係る生活保護費59万円余の全額を返還すべき額とする旨の決定を受けたことから、①現に資力のない被保護者に対する返還決定は同条に違反して違法であり、②仮にそうでないとしても、本件処分には裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、③さらに、手続上の瑕疵として聴取・調査義務違反があるから、本件処分は違法である旨主張して、その取消しを求めた。

【判決要旨】(請求認容。確定)

(1)法63条の趣旨

最低限度の生活を保障するとともに自立を助長するという生活保護法の目的(法1条)に鑑み、「その受けた保護金品に相当する金額の全額を一律に返還させたのでは、最低限度の生活の保障の趣旨に実質的に反するおそれや、その自立を阻害することになるおそれがあることから、個々の場合に被保護者に返還を求める金額の決定を、当該被保護者の状況をよく知り得る立場にある保護の実施機関の合理的な裁量に委ねたものと解される」。

(2)本件処分について

ア 63条についての返還決定を行う場合の考慮事項

Y福祉事務所長において、「本件処分当時の原告の資産や収入の状況、その今後の見通し、本件過支給費用の費消の状況等の諸事情を具体的に調査し、その結果を踏まえて、本件過支給費用の全部又は一部の返還をたとえ分割による方法によってでも求めることが、原告に対する最低限度の生活の保障の趣旨に実質的に反することになるおそれがあるか否か、原告及びその世帯の自立を阻害することになるおそれがあるか否か等についての具体的な検討をした形跡は見当たらない」。

イ 過誤払の場合の考慮事項

「専らY福祉事務所長の職員の過誤により相当額に上る生活保護費の過支給がされたという本件過支給が生じたという経緯に鑑み、また、法63条の規定が不当に流出した生活保護費用を回収して損害の回復を図るという側面をも趣旨として含むものと解されることを併せ考慮すれば、本件過支給費用の返還を義務付けることになる処分が、処分行政庁側の過誤を被保護者である原告の負担に転嫁する一面を持つことは否定できず、本件過支給費用の返還額の決定に当たっては、損害の公平な分担という見地から、上記の過誤に係る職員に対する損害賠償請求権の成否やこれを前提とした当該職員による過支給費用の全部又は一部の負担の可否についての検討が不可欠である」が、そのような「検討がされたものとはうかがわれないから、そのような検討を欠いたままで本件過支給費用の全額の返還を原告に一方的に義務付けることになる本件処分は、社会通念に照らして著しく妥当性を欠く」。

〈参考資料〉

・会計検査院検査報告https://report.jbaudit.go.jp/org/houkoku-mokuji-list.htm

・会計検査院 令和4年度決算検査報告書https://report.jbaudit.go.jp/org/r04/2022-r04-0196-0.htm

・裁判所ウェブサイトhttps://www.courts.go.jp/

・平成29年2月1日判決言渡 平成27年(行ウ)第625号 生活保護返還金決

定処分等取消請求事件https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/086893_hanrei.pdf

・旧厚生省課長通知=「精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の障害の程度の判定について」(平成七年九月二七日)(社援保第二一八号)(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局保護課長通知) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8465&dataType=1&pageNo=1