異次元の少子化対策に合わせ、高校生の扶養控除廃止が検討されている。児童手当の支給拡大に合わせた措置だが、子育て世代からは「子育て予算の付け回し」と批判の声が上がっている。

(阿久沢悦子)

政府は6月13日、異次元の少子化対策を具体化した「こども未来戦略方針」を閣議決定した。今後6〜7年を、少子化傾向が反転できるラストチャンスと位置づけ、今後3年間に約3億5千万円を対策に投じる。

主要な柱の一つ、児童手当は「次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援」とし、対象を現行の中学3年から、高校3年までの子どもに拡大した。また、親の所得制限を撤廃し、第3子以降の支給増額を打ち出した。2024年度中の実施を目指すという。

一方、財源については今年末まで議論が先送りされた。しかし、同方針では財務省の案を飲む形で「中学生までの取り扱いとのバランス等を踏まえ、高校生の扶養控除との関係をどう考えるか整理する」と注釈がついた。

「低中所得者への恩恵、さらに少なく」

具体的な家計への影響を見てみよう。児童手当の増額分は高校生1人あたり月1万円、第3子以降は1人一律月3万円。16〜18歳の扶養控除は所得税が38 万円、住民税が33万円。扶養控除がなくなれば課税所得が増え、その分、増税になる。

第一生命経済研究所が7月3日に発表した試算によると、夫婦と高校生1人の世帯を年収別に見ると、児童手当の増収年12万円に対し、納税額の増加は年収300万円で5・2万円、500万円で7・1万円、700万円で10・9万円となり、1300万円では14・2万円と、かえって負担増になる。また出生から高校卒業までの長期の影響を見ると、子どもが1人の場合、年収700万円までは年収が増えるほど、児童手当増額から納税額の増加を差し引いた実質の増収額が小さくなり、500万円の世帯で14・7万円、700万円の世帯ではわずか3・3万円になる。

一方、これまで児童手当の所得制限の対象だった1000万円以上の世帯では、納税額の増加を差し引いても117・3万円以上のプラスとなる。

同研究所主任エコノミストの星野卓也氏は「扶養控除の廃止は高所得層の問題というより、ただでさえ給付増額分の少ない低中所得者への恩恵をさらに少なくすることの方がより大きな課題だ」と指摘する。

進学に伴う支援、減る恐れも

さらに問題なのが、課税所得が上がることで、教育に関する現物給付が受けられなくなる層が出ることだ。子育て世帯の家計管理に詳しいファイナンシャルプランナーの清水香さんは、「ギリギリ支援が受けられている年収の世帯に影響が出るのでは」と危惧する。

高校の授業料免除にあたる高等学校等就学支援金は住民税の課税所得を算定基準に所得要件が設定されている。

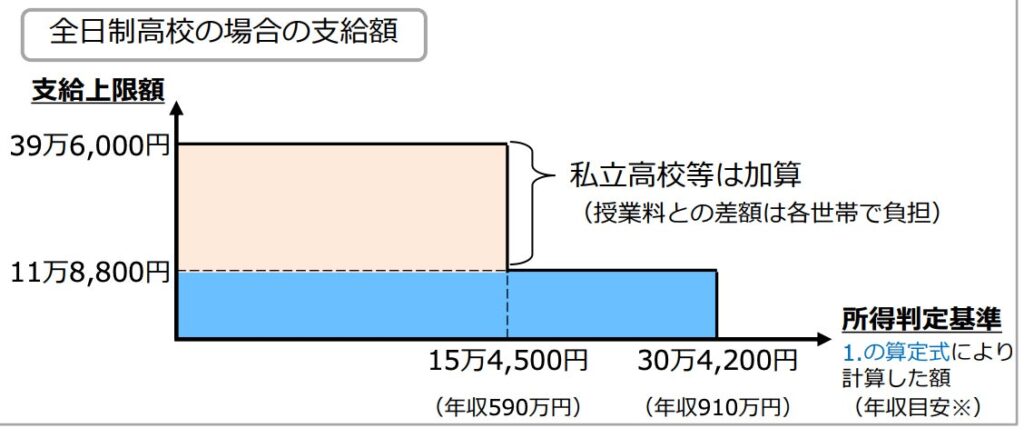

公立高校に子どもが通う場合、年収910万円以下の世帯に1人一律11万8800円を支給、私立高校は年収590万円以下の世帯に同39万6000円を支給している。(図)

授業料以外の教科書費、教材費、修学旅行費などを支援する高校生等奨学給付金は住民税の非課税世帯が対象だ。第1子は公立高校で年11万7100円、私立高校で13万7600円が受けられる。

大学や専門学校の授業料減免と給付型奨学金をセットにした高等教育の修学支援新制度は住民税非課税世帯が対象で、世帯年収によって3ランクに分かれ、最大年161万円の給付が受けられる。(図)

課税所得が上がれば、こうした進学に伴う支援が減ったり、受けられなくなったりする子どもが出てくる恐れがある。

「98・7%の子が何らかのダメージ」

子どもの貧困対策や子育て支援に取り組む団体からも声が上がっている。

ひとり親を支援する全国34団体でつくるシングルマザーサポート団体全国協議会は5月31日、緊急声明を発出。「扶養控除の廃止は所得を押し上げ、結果的に様々な制度に影響を及ぼす」とし、「少子化対策の財源については扶養控除の廃止ではなくあらゆる選択肢を検討すべきだ」と提言した。

6月1日には「こどもまんなか政策を実現する会」が主催し、参議院議員会館で「『扶養控除廃止』のストップ!を求める緊急集会」を開いた。公益財団法人「あすのば」、「子どもと家族のための緊急提言プロジェクト」「子育て支援拡充を目指す会」認定NPO法人「フローレンス」など7団体が参加した。

公益財団法人「あすのば」理事で、日本大学の末冨芳教授は、「扶養控除廃止により、課税境界にいた世帯の子が高校や大学の無償化の適用から外れる」と述べた。21年の文部科学省「全国学力・学習状況調査」の中学3年生の親の年収階層表を示し、「公立高校無償化から除外」、「私立高校無償化から除外」などのタグをつけ、「98・7%の子どもがなんらかのダメージを受ける」との試算を明かした。

家計に影響、赤字になる世帯も

しんぐるまざあず・ふぉーらむの赤石千衣子理事長は、「大学や専門学校の修学支援は世帯収入の区分が上がるごとに、約50万円ずつ階段状に減る。児童手当の増額より、格段に影響が大きい」と指摘した。

「子育て支援拡充を目指す会」は、扶養控除廃止による高校無償化を含めた家計への影響を試算し、発表した。世帯年収660万円の共働き世帯では、増収が児童手当12万円に対し、支出増は所属税1・9万円、住民税3・3万円、社会保険料1・2万円、私立高校無償化から除外されることに伴う27・7万円で差し引き22・1万円の赤字となる。

ことは学費にとどまらない。世帯収入を基準に算定される保育料、高額療養費制度、奨学金制度、障害児通所支援、障害福祉サービスなどにも影響が出る。

中3の子どもがいる「みらい子育て全国ネットワーク」の天野妙代表は「子どもはよく食べます。食材の買い物に毎週1万円ぐらいかかります。扶養控除額の年38万円で本当に子どもが育てられるのかと思っていたのに、それすら取り上げるなんて、なんて酷い仕打ちなんでしょう」と訴えた。

廃止反対のオンライン署名活動

出席した与党議員の間でも意見は割れた。自民党の長島昭久衆院議員は「少子化対策に思いっきり水を差すような扶養控除の廃止は絶対やるべきではない」。一方、同党の橋本岳衆院議員は「子育てをしている人の理解が得られず筋のいいこととは思わない。しかし、新しい財源を求めるとなると、どなたかには負担増になる」と理解を求めた。

扶養控除に関しては、2011年に民主党政権が児童手当を導入した際、0〜15歳の年少扶養控除が廃止された経緯がある。また高校無償化に伴い、学費負担軽減のための16〜18歳の特定扶養控除も廃止された。財務省が今回、高校生の扶養控除廃止検討を求めたのはこの措置の延長線上にある。

しかし、その後、児童手当の支給額は当初予定していた月2万6千円から1万円に減額。政権交代後の自民党政権は、児童手当に所得制限をかけ、制限を強化してきたが、年少扶養控除と特定扶養控除は復活しなかった。

「子育て支援の拡充を目指す会」は5月27日、「扶養控除の廃止・縮小に反対し、年少扶養控除、特定扶養控除の復活を求める」オンライン署名を始めた。

1ヶ月半で4万4574筆を集め7月7日、秋野公造・財務副大臣に提出した。代表の工藤健一さんは3人の子どもを育てる父。「扶養控除は対象となる子どもの生存権の保障のためにある制度。本質を理解をした上で議論を進めてほしい」と話す。10万筆を目標にさらに署名を募るとともに、年末の税制調査会に向けて国会議員への働きかけを強めていきたいとしている。