困窮する子ども・若者支援に取り組む5団体が5月7日、東京都内で緊急集会「今国会で子どもの貧困対策法の改正を!」を開きました。超党派の議員でつくる「子どもの貧困対策推進議員連盟」が共催。2014年に施行された「子どもの貧困対策推進法」の5年ごとの見直しの2回目で、名称を「こどもの貧困解消法」に改め、貧困解消に向けより具体的な措置を取るよう求める内容です。

背景となったのは、2023年4月のこども家庭庁発足と同年12月のこども大綱策定です。それまで、子どもの貧困対策や子ども・若者育成支援が個別に話し合われていたものが、包括的なこども大綱、こども基本法に集約されました。こども大綱を受けた予算措置「こども未来戦略」では、第3子以降に手厚い児童手当や児童扶養手当など、少子化対策に重きを置いた政策が目立ちます。

より困っている子をみんなで大切に

集会の冒頭、今回法改正案を提案した5団体のうちの一つ、公益財団法人「あすのば」理事、小河光治さんは「こども家庭庁が発足し、すべての子どもを大切にするとうたわれた。それはその通りですが、私たちとしてはより困っている子どもたちをみんなで大切にしていくことを求めております」と挨拶しました。

超党派で作る子どもの貧困対策推進議連の会長で衆院議員の田村憲久さん(自民)は「一番の目玉は法律自体の名前を変えようということだ。子どもの貧困の『解消』と言う言葉が入り、より法律の目的が明確になった。子どもの貧困対策について与野党の思いは一つ。今国会中になんとか法律が制定できればと思っている」と話しました。

貧困は「家族の自己責任」ではない

「あすのば」の理事でもある日本大学文理学部の末冨芳教授は「法律の名称、目的に子どもの貧困を抜本的に解消していこうという強い願いを込めた」といいます。

法案では、解消されるべき貧困の状態を「こどもとその家族が衣食住に困るなどの生活困窮、十分な医療が受けられないこと、適切な養育や教育が受けられないこと、多様な体験の機会の剥奪、夢や希望を持つことができないこと、権利利益の侵害、社会的孤立」と具体的に列挙。また「貧困が家族の自己責任ではない」ことも明記しました。

末冨教授は「貧困は低賃金が低所得を生むという構造的な問題。その構造を変えられないのであれば、公的な補助をいれていくしかない。根拠になるのは、憲法第25条に定める生存権、子ども自身の生存権の保障です」と話します。

法改正により、具体的には児童扶養手当の第1子からの拡充や、2人親困窮世帯への適用拡大が進むのではないかと期待しているといいます。

末冨教授は、こども家庭庁ができ、子どもに関する政策の指針が「こども大綱」「こども基本法」に一本化されたことで、子ども政策全体に貧困対策が埋没している、とも指摘。改正法には、内閣府の「こどもの貧困対策会議」の再設置を盛り込み、貧困解消に向けた政策の優先順位を上げていくことも目指しています。

法案はさらに、「妊娠期から若者までの切れ目のない支援」、「災害や感染症の大規模流行、物価高騰や社会情勢の急変等の緊急時に包括的かつ早期の視線施策を取ること」も求めています。

友達と遊ぶお金がない「心の貧困」

法案の説明に続き、2人の私立大学生が意見を述べました。

「あすのば」の子ども若者委員の男子大学生は、2024年4月に同団体が行った給付金実態調査の報告を基に話しました。

「今回の報告で特徴的だった子どもの声を紹介します。親がママしかいない。もっとママとの時間がほしいけど、仕事でわがままは言えない。私が風邪を引いてママが仕事を休んでしまったら、有休がなくなるし。北海道の小学6年生の声です。

今回の6000人調査に携わりましたが、世帯年収200万円以下が回答者の約7割、ダブルワークも約2割。親が働いていて子どもと関われないから子どもがさみしい思いをしているのも貧困が原因で起きていることだと思います。

子どもの体験機会の不足。子ども達が友達と遊ぶお金もないということで子どもの中で差が生まれてしまう。体験機会はお金以上に価値あるものかもしれないと思う。その機会を失わせているというのが今の貧困の現状です。これをどうにかして解消していただきたいと思います。

子どもをとりまく貧困状況を再度確認していただきたい。体験格差の解消が子どもの心の貧困の解消になると思います」

自分の生き方を自分で決めたい

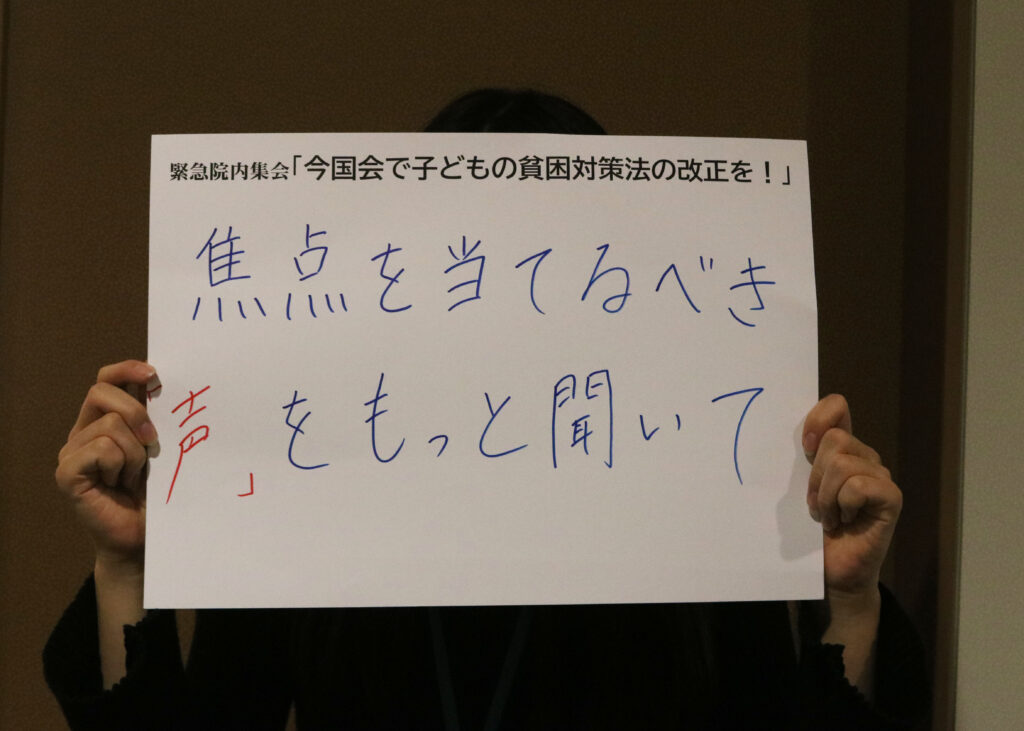

都内の私立大学に通う女子大学生は、自身の生い立ちから【焦点をあてるべき子どもの声を聴く】ことの重要性について、訴えました。

「私の家庭では物心ついたころから警察沙汰になるほど家庭内暴力が多く、父は外に女性関係があり、私が小1の時に同級生に階段から突き落とされて脳出血の重傷を負った時も、帰ってくることはありませんでした。母は精神的に不安定で暴力をふるうことも多かった。小2の時に父親が家を出て行った後、離婚裁判の過程で親権者はどちらがいいかと母親に聴かれましたが、『どっちも嫌だ』とは口が裂けても言えなかった。家庭裁判所の調査官にも会わせてもらえず、学校でもひとり親の子がいじめられていたので、誰にも相談することはできませんでした。家で泣いていたら、うるさいと怒鳴られる。どこかへ逃げたいという私の声は誰にも届きませんでした」

「自分の居場所、一緒に居る人、一緒に暮らす人、どこの学校に行くとか、自分の生き方を自分で決めたい。そういう声を真っ先に聴くべきではないか。真っ先に聞いて実現させてあげるべきだと私はそう思うのですが、そういう流れを正直言って今、私は感じません」

「わかりやすくて前向きな声ばかりに焦点をあてないでください。ますます、そういう人たちは自信をつけて、声を聴かれない子との格差が広がってしまいます。言葉にすらできず、ただ泣くことしか出来ない子もたくさんいるんです。形となった言葉だけではなくて、苦しんでいる子ども達の元に赴いて、彼らが何に苦しんでいるのか理解して、その苦しみを排除して初めて、子ども達は自分の声が聴かれたと思うでしょう」

「私より経済的にも精神的にも追い詰められている子ども達がたくさんいます。私が彼らの声を代弁できているとも思いません。しかし、誰かが変えてくださいと声を上げないと、現状のまま苦しみ続ける子ども達が存在し続けてしまいます。私は社会に絶望して、人の手を信用できない子どもたちを一人でもなくしたい。すべての子ども達が笑えることが目標であることは変わりないのですが、それを達成するためにどんな目標があって、どんな苦しい人たちが見えていないのかをしっかり反映した上で、施策を立てていただきたいと思います。焦点をあてるべき【声】をもっと聴いて下さい」

唇をかみしめている子どもをなくす

続いて各団体が法改正に期待することを述べました。

◆認定NPO法人キッズドアの渡辺由美子理事長

法律の力は大きい。貧困解消対策推進法ができ、学習支援が行われることで、将来をあきらめないという子どもたちが出てきた。解消法となるとさらにさらに対策が進む。コロナ後の物価高騰で子どもにお米を買ってあげられないという家庭がある。そういう家庭がなくなるだろう。今、唇をかみしめている子ども達が希望を持てる、明るくなれる。がんばって努力をすれば報われるんだと、そういう国になっていくと思います。

◆NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむの赤石千衣子理事長

この10年間でまがりなりにもひとり親の支援は拡充してきた。児童扶養手当の第2子、第3子加算が拡充され、支給が年3回から6回になった。寡婦控除がひとり親控除になった。これは子どもの貧困対策法の成果だった。

それでも、今春の調査でお米が買えなかったことが「よくあった」という方が65%いる。3年前には40%だった。コロナ期よりさらに悪くなっている。この状況を変えるためには児童扶養手当を第1子から拡充していただきたい。ここが基本の経済支援です。今国会の法改正を宜しくお願いします。

◆セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン国内事業部の田代光恵さん

私たちの支援対象者から届いた声です。「主食でさえ買い控えて、十分な食事が取れていない」「妊娠中から貧困で適切に養育できるか不安」「節目の時に入学費用を借り入れし、他の生活費用を削って工面している」

こども基本法ができて、こども家庭庁が発足し、大きな期待をもっておりましたが、まだまだこの部分は不十分。子どもの権利侵害である子どもの貧困を解消するんだと強い決意を持っていただきたい。子ども時代は二度と来ない。今生きている子ども達が、いち早く恩恵を受けられるよう今国会で動いていただければと思います。

◆ラーニング・フォー・オールの李炯植代表

政治家、官僚の方々は、現実が変わることにコミットしてほしい。子ども達の暮らしが変わっていくのかどうかに、民間団体はフォーカスしています。この法改正が、子ども・若者の貧困という現実を変えるということに期待しています。

◆なくそう! 子どもの貧困全国ネットワークの西川治共同代表(賛同13団体の代表)

貧困家庭は、これまでロープ1本の綱渡りでやってきました。子どもの貧困対策推進法で手すりがついたけど、やっぱりロープ1本。家族を含めた貧困なんです。子どもの問題は年度、学年が大事になってくる。次の年度からいい制度ができます、といっても、今の年度の子は救われない。ぜひ今国会で改正し、子どもの貧困の解消を掲げるようになってほしい。

家計の状況を問わない支援で格差拡大

貧困状態にある18歳未満の割合を示す子どもの相対的貧困率は、2021年で11.5%、ひとり親世帯では44.5%。児童手当の所得制限撤廃など、家計の状況を問わないユニバーサルな子育て支援策が進む中、子どもがいる世帯間の経済格差が拡大しているという指摘もあります。

各団体の意見表明を受け、こども家庭庁の野村知司官房長官審議官は「子どもの貧困問題にシグナルを出していただいて感謝します。経済大国に名を連ねている中で、昭和、平成と貧困に目を向けてこられなかった。そういった私たちの社会で一番しわ寄せがいっているのが子どもの貧困問題だ。保護者の仕事の安定。子どもの衣食住、学び、体験の機会が少なくなっている。こうしたことは家庭、保護者、子どもどの観点から見ても一瀉千里で解決するということはありません。だから何もしないというわけにはいかない。対策を積み重ねていく」と話しました。