何かが、違っている――。

日本のプレコンセプションケア(女性やカップルに将来の妊娠のための健康教育・管理を促す取り組み)と、WHO(世界保健機関)が提唱するプレコンセプションケアを見比べたときに抱いた印象です。

プレコンセプションケアはWHOも提唱している取り組みです。しかし、日本のプレコンセプションケアに関する資料とWHOのものを読んで気が付いたのは、日本では「妊娠のための健康」が色濃く、「ジェンダー平等」や「包括的性教育」の視点――人権の視点――が薄れているのではないか、ということです。(トップ画像=東京都福祉局の公式YouTubeより)

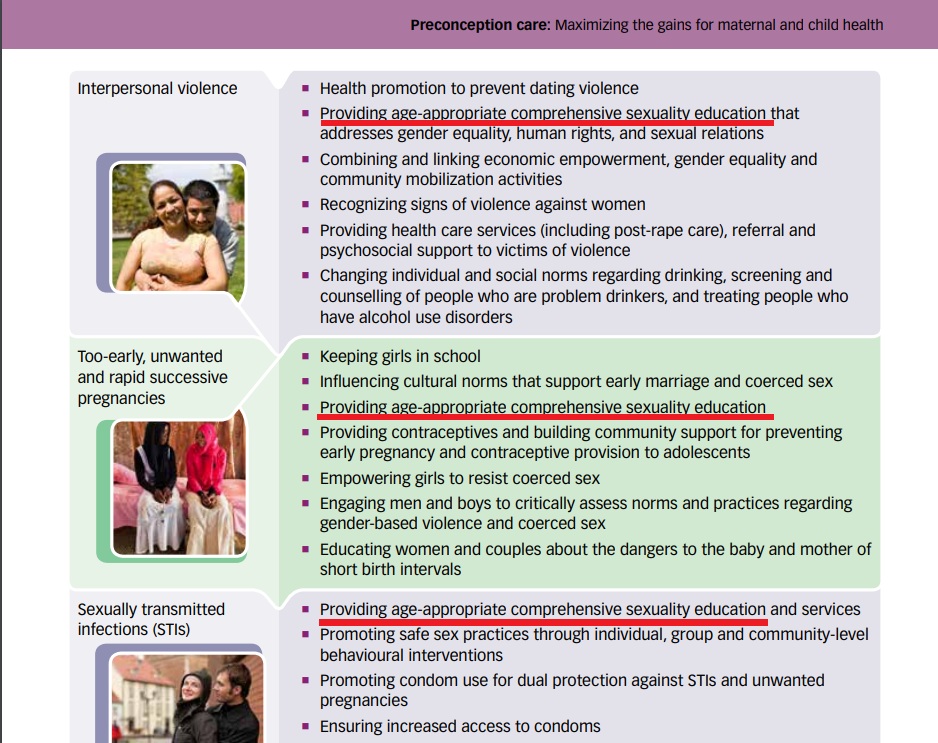

WHOのプレコンに頻出する「包括的性教育」

WHOは、プレコンセプションケアについて〈妊娠前の女性とカップルに医学的、行動学的、社会的な保健介入を行うこと〉と定義。最終的な目的を〈母子の短期、長期にわたる健康の改善〉としています。

さらに「エビデンスに基づくプレコンセプションケアの介入例」には、健康や栄養、医療に関するものばかりではなく〈年齢に応じた包括的性教育の実施〉〈ジェンダー平等〉〈強制的な性行為に抵抗する力を少女たちに与える〉〈ジェンダーに基づく暴力と強制性交に関する規範と慣習を批判的に評価するよう、男性や少年に働きかける〉〈予防不可能な不妊/不育症と診断された個人/カップルに対するカウンセリング〉――などが示されていました。

中でも包括的性教育(Comprehensive Sexuality Education=ジェンダー平等や性の多様性を含む人権尊重を基盤とした性教育)は、WHOのプレコンセプションケアにたびたび登場するキーワードです。

日本では「卵子」が強調されたものに

日本の官製プレコンセプションケアでは「卵子の老化」や「出産のリミット」、何よりも「妊娠のための健康」という側面が強調されています。https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/iryo/5052383/ (徳島県)https://www.pref.oita.jp/soshiki/12470/preconception-care.html (大分県)

https://www.okanouenooisyasan.com/(神奈川県)

前回の①の記事で触れた秋田県が公費で配布した冊子もそうです。

一方、WHOのプレコンセプションケアの資料には「卵子の老化」や「出産のリミット」に警鐘を鳴らす――言い換えれば「産むこと」に導くような記述は、見当たりませんでした。

なぜ、日本とWHOのプレコンセプションケアのメニューは異なるのでしょうか?

『国家がなぜ家族に干渉するのか――法案・政策の背後にあるもの』などの共著があり、国や自治体による「官製婚活」の問題にも詳しい斉藤正美さん(専攻は社会学、フェミニズム研究)は次のように語ります。

「WHOのプレコンセプションケアは、貧困や紛争などによって将来の健康を維持することが困難な国・地域もある中、性感染症、HIV、DV、薬物乱用、女性器切除をはじめとする女性へのリスクを考え、思春期以前から周囲が女性やカップルへのケアをしなければいけないという側面が大きいと思います。日本の若年女性にも貧困や性虐待・性的搾取などの問題があるにもかかわらず、そうした問題を放置したまま少子化対策だけに特化し、結婚支援などの『官製婚活』の一環として『女性やカップルに将来の妊娠のための知識や情報を授け、自己管理させよう』という非常に狭い施策に集中していると言えます。そこが大きく違っています」

根底に流れる「少子化対策」

WHOのプレコンセプションケアの背景にあるのは「妊産婦と子どもの死亡率を減らすなど母子の健康を改善する」という考え。

一方、日本のプレコンセプションケアの根底に流れるものは学童期・思春期などの若い世代に向けた「少子化対策」であると斉藤さんは指摘します。

「少子化が進む日本では、『少子化の進行及び人口減少』や『出産年齢の上昇と平均理想子ども数、平均予定子ども数の低下』などの課題があるという現状認識に立ち、『性と健康の相談センター等によるプレコンセプションケアの推進』を打ち出しています」

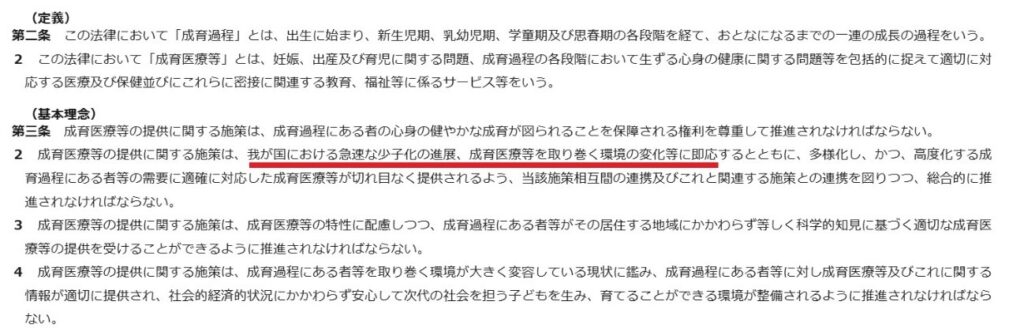

斉藤さんによると、2018年に「成育基本法」が超党派の議員立法により鳴り物入りで成立しました。この法は「成育過程にある子どもやその保護者、並びに妊産婦に対して、必要な成育医療を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進すること」を目的としています。そしてこの法律の理念には「少子化の進展に即応する」ことが含まれています。

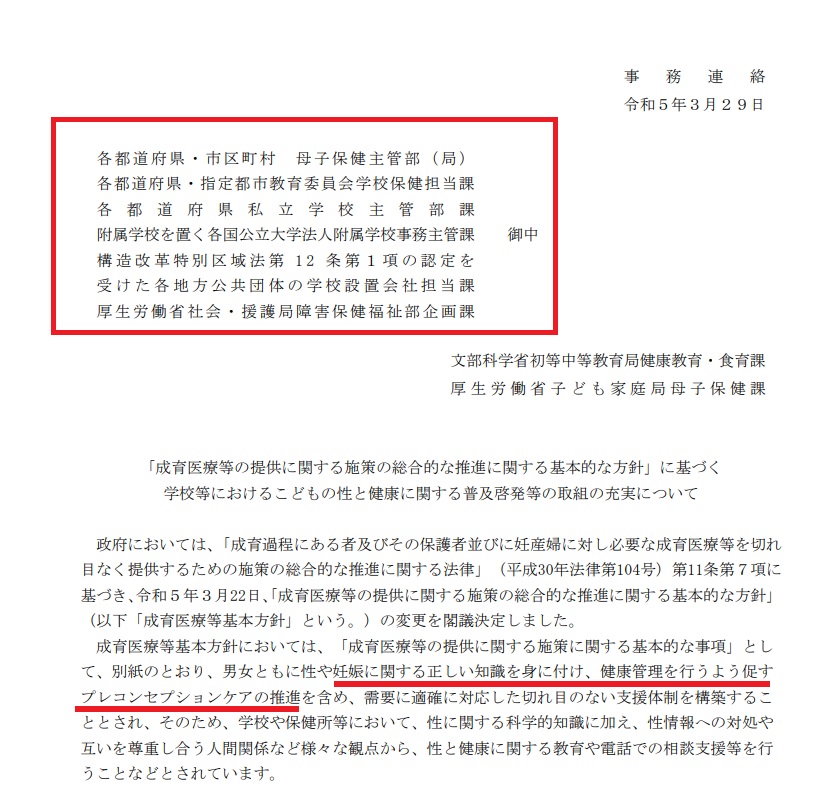

この法を受けて、2023年3月には「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(成育医療等の基本方針)」が変更されました。

ここで打ち出されたのが「男女ともに性や妊娠に関する正しい知識を身につけ、健康管理をおこなうよう促すプレコンセプションケアの促進」です。

「2023年の基本方針の変更に『プレコンセプションケア』がより明確に入ったことが、その後の政策の展開につながっている」と斉藤さんは語ります。

個人の「ライフサイクル」への介入

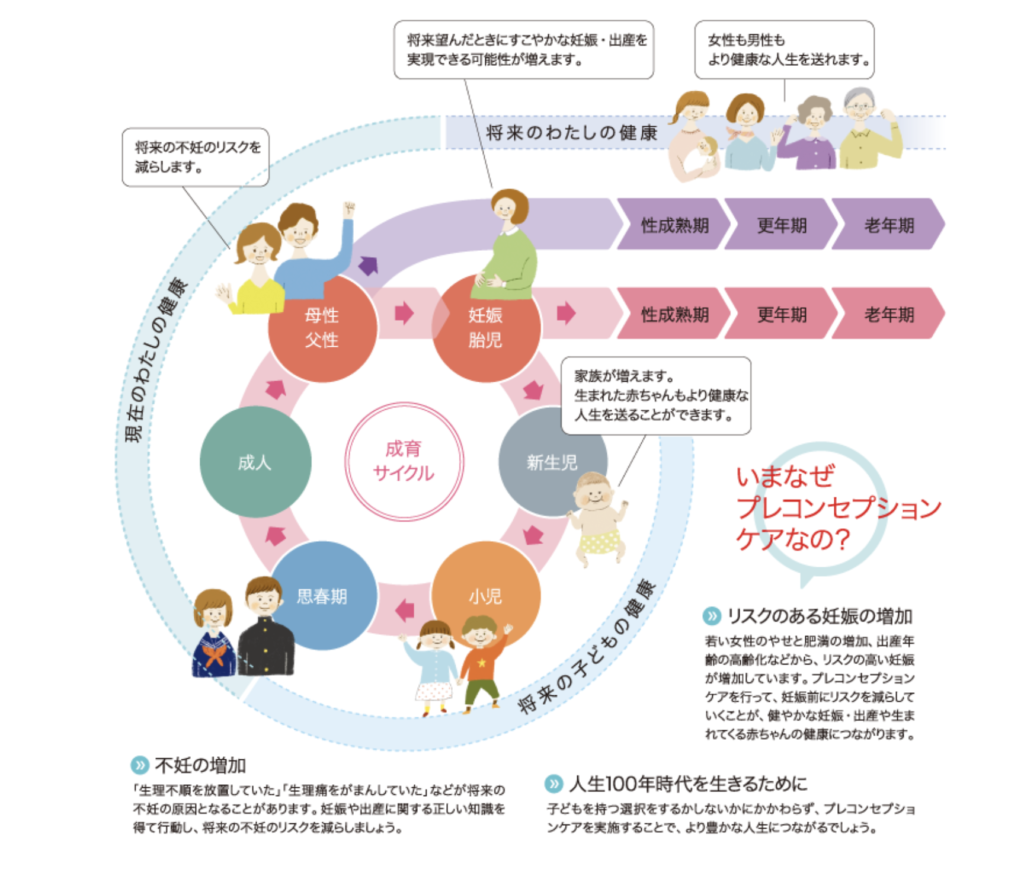

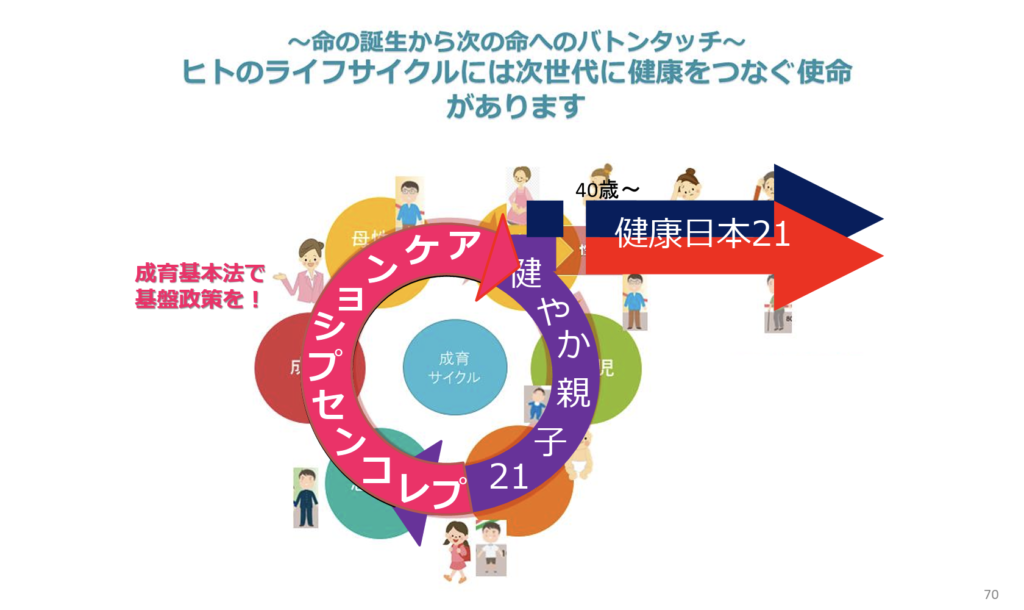

さらに斉藤さんが着目するのは、厚生労働省の補助金で研究された「なぜ日本でプレコンセプションケアが必要か」というスライドです。

「これを見れば、学童期・思春期などの若い世代に『母性・父性』を意識してもらい、高齢での出産やそれに起因する不妊の増加をなんとしてでも食い止める、というのが成育基本法のねらいであることがわかります」

~若い男女の健康・次世代の健康を考える~ 「日本のプレコンセプションケアを考える」より

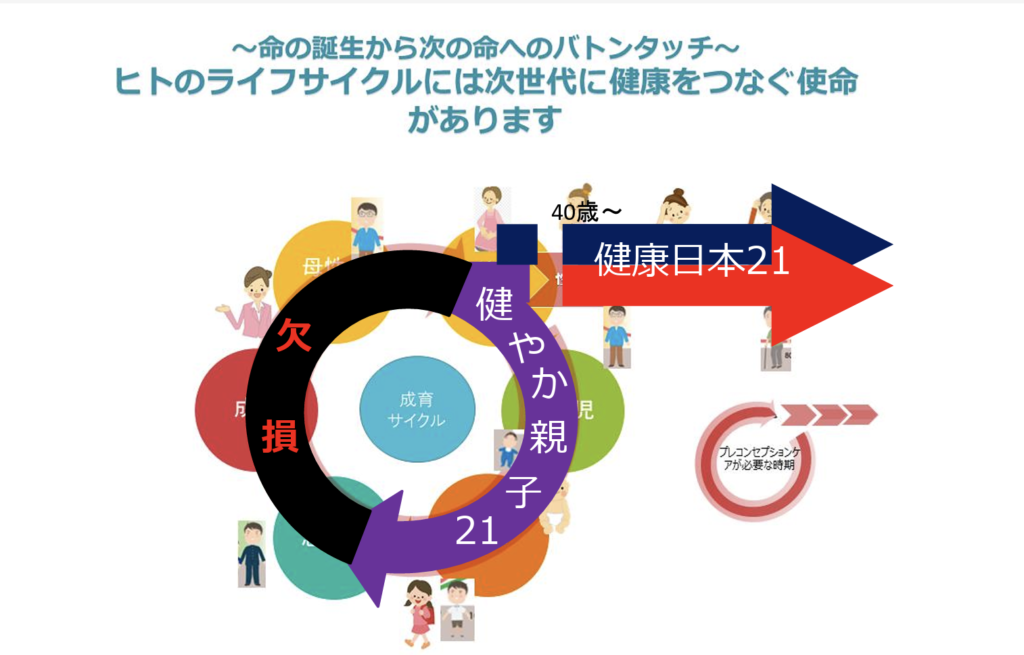

そして成育基本法に基づいた「基盤政策」が、若い世代への「プレコンセプションケア」です。

「若い世代にプレコンセプションケア政策を『基盤政策』として示すことの背景には、『ヒト(人)のライフサイクルには次世代に健康をつなぐ使命がある』という考えがあることが見えてきます。また、成育基本法が新たに作られたのは、学童期・思春期から大人になるまでの世代を対象に据えた『母子保健政策』がそれまでは『欠損』していたという考えだったということのようです」(斉藤さん)

~若い男女の健康・次世代の健康を考える~「日本のプレコンセプションケアを考える」より

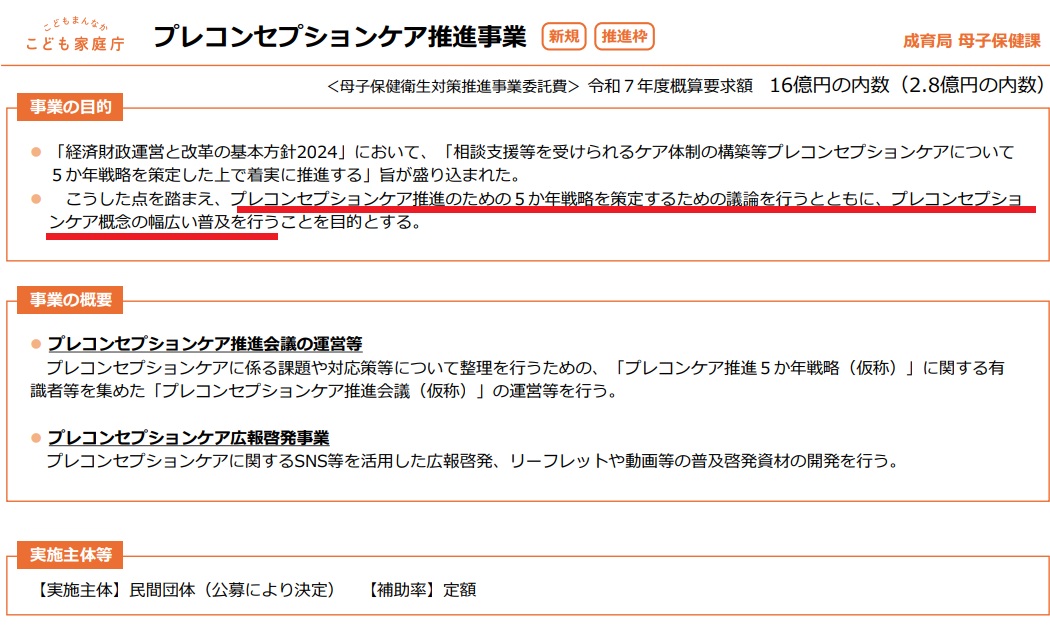

進む公費投入の先に

「私は、成育基本法やそれに基づく基本方針の変更に際して、目玉的に出されたのがプレコンセプションケア政策だと見ています。というのも2024年度及び本年度にあたる2025年度のこども家庭庁の予算説明に、プレコンセプションケアに関する事項が成育基本法に関連する項目として繰り返し登場し、予算措置が取られていることから、この政策がかなり重視されていると見てとれるからです」

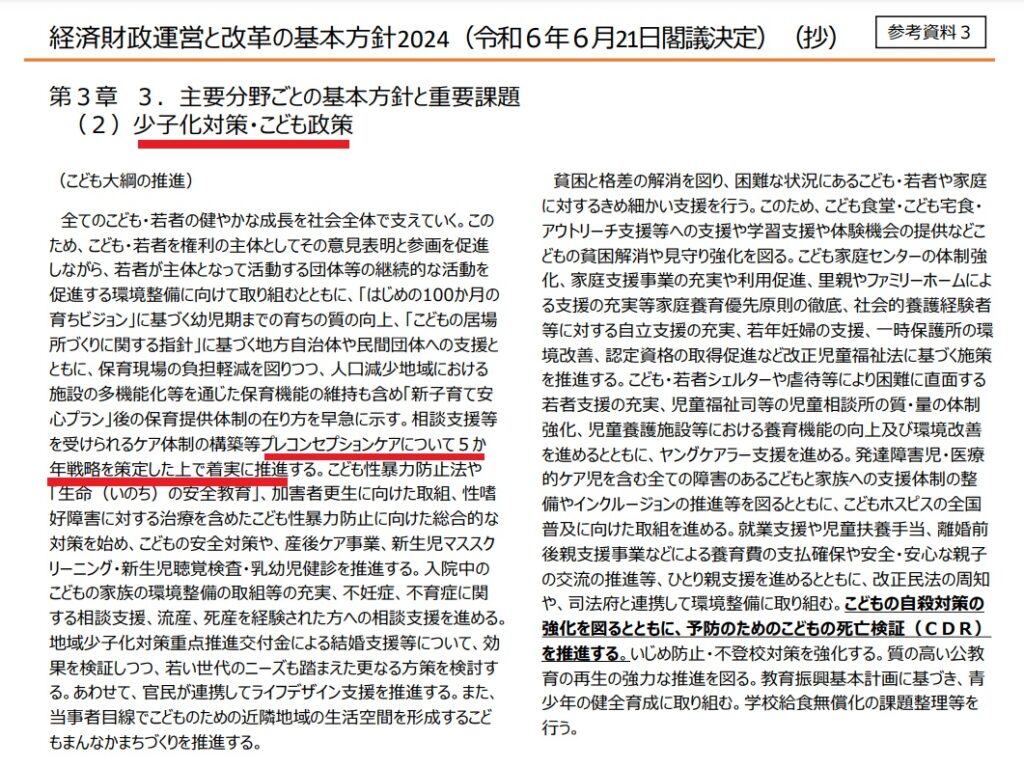

さらに2024年6月、「経済財政運営と改革の基本方針2024(いわゆる骨太の方針2024)」が閣議決定され、そこに「相談支援等を受けられるケア体制の構築等プレコンセプションケアについて5か年戦略を策定した上で着実に推進する」ことが盛り込まれました。

「国の骨太の方針にプレコンセプションケアが入っているということは、少子化対策としてプレコンセプションケアにどれだけ期待が込められているかを示しています」と斉藤さんは言います。

同じ2024年6月には、こども家庭庁に「プレコンセプションケアの提供のあり方に関する検討会」が設置され、いまも議論が進んでいます。

「2025年度から『若い世代のライフデザインの可能性の最大化』として、婚活支援策という点を強化して推進される運びと見られ、リプロダクティブ・ライツという観点からは、より懸念が増す状況にあります」

「権利」や自己決定が消えている

「少子化対策として妊娠に関する知識を啓発する日本のプレコンセプションケアからは、性と生殖に関する『自己決定』が抜けている。それが大きな問題です」。斉藤さんは改めて指摘します。

「成育医療等の基本的方針には、リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利:RHR)を尊重するという言葉が一応、入っています。しかし、少子化対策として国を挙げて、学童期や思春期層を対象に『性や妊娠に関する正しい知識を身に付け、健康管理を行うよう促す』というのがプレコンセプションケアだというのでは、子どもたちの自己決定は有名無実と言えましょう。RHRの基本には『今まで人口政策などにより自由な選択ができなかった女性が自由な選択ができるようにすること、自分の体について自己決定できること』という考えがあります。しかし、そうした権利が日本のプレコンセプションケアでは人口減少の深刻さのために捨象されてしまうと考えられます。『人には自己決定の権利がある』から自由に決めていいんだよということを教えるのではなく『妊娠・出産できるように若いうちからちゃんと知識を持ちなさい』という発想で、妊娠適齢期や卵子の老化を教える。これでは、リプロダクティブ・ヘルス/ライツから『ライツ(権利、自己決定)』を消して『リプロダクティブ・ヘルス(生殖のための健康)』を進める形になっていると思います。そもそもRHRの考え方を知っていたら、少子化対策として子どもを産ませることを目的とする啓発政策を進めることはできないはずです」

官製プレコンセプションケアは、学校教育の現場にも浸透し始めています。

「食育の基本方針も『若い女性は痩せすぎだから妊娠しづらい、だから栄養が大切なのだ』というところに行きついている。良いことを言っているようで、すべての道が妊娠へ通じるようになっています」

「国民運動」を相手に、自己決定ができるのか

成育医療等の基本的方針には「こどもの意見の尊重」という文言も入っています。

しかし斉藤さんは、国の「骨太の方針」となり、さらに国や自治体、教育、保健・医療界が「国民運動」として動く官製プレコンセプションケアについて、次のように危惧しています。

「このようにあらゆる団体が総動員される国民運動として展開されてしまったら、果たして子どもたちの意見は尊重されるでしょうか? 妊娠のための健康づくりが国民運動として推し進められ、学校教育にも組み込まれてしまったら『子どもの権利の尊重』などと言っていられない状況になると思います。非常に怖いことなのだと、多くの人に知ってほしいのです」

〈情報をお待ちしています〉

生活ニュースコモンズでは、今後も国や自治体による官製プレコンセプションケア(プレコン)について発信していきます。あなたがお住まいの地域で気づいた官製プレコンへの疑問など、情報提供をお待ちしています。

こちらから→https://s-newscommons.com/contact

〈参考・引用資料〉

・こども家庭庁サイト https://sukoyaka21.cfa.go.jp/infographic/thema6/

・WHO(世界保健機関)サイト Preconception care: Maximizing the gains for maternal and child health – Policy brief https://www.who.int/publications/i/item/WHO-FWC-MCA-13.02

・国立成育医療研究センターサイトhttps://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/preconception/

・成育基本法 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000104

・「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」改定(令和2023年3月22日)のポイント https://www.mhlw.go.jp/content/11908000/001076349.pdf

・令和元年度厚生労働科学研究費補助金(女性の健康の包括的支援政策研究事業)「保健・医療・教育機関・産業等における女性の健康支援のための研究」研究班によるプレコンセプションケアを考える会~若い男女の健康・次世代の健康を考える~「日本のプレコンセプションケアを考える」より

・2024年度母子保健対策関係概算要求の概要(こども家庭庁)

・2025年度予算概算要求の概要(こども家庭庁)

・経済財政運営と改革の基本方針2024(いわゆる骨太の方針2024)

・文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課厚生労働省子ども家庭局母子保健課 通知「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」に基づく 学校等におけるこどもの性と健康に関する普及啓発等の取組の充実について」

・東京都福祉局公式サイト https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/preconceptioncare

・神奈川県公式サイト https://www.okanouenooisyasan.com/

・徳島県公式サイト https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/iryo/5052383/

・大分県公式サイト https://www.pref.oita.jp/soshiki/12470/preconception-care.html