将来の妊娠のための健康管理を国が促す取り組み――官製プレコンセプションケア。

プレコンはいま「国家プロジェクト」「国民運動」として推し進められており、5月にはこども家庭庁が普及に向けた5ヵ年計画を公表しました。国がプレコンを推し進めることの何が問題なのか。国や自治体による「官製婚活」の問題に詳しい斉藤正美さん(専攻は社会学、フェミニズム研究)とともに考えるシリーズの2回目です。

1回目の記事はこちらです。

「メタボ」のようにプレコンを普及させる?

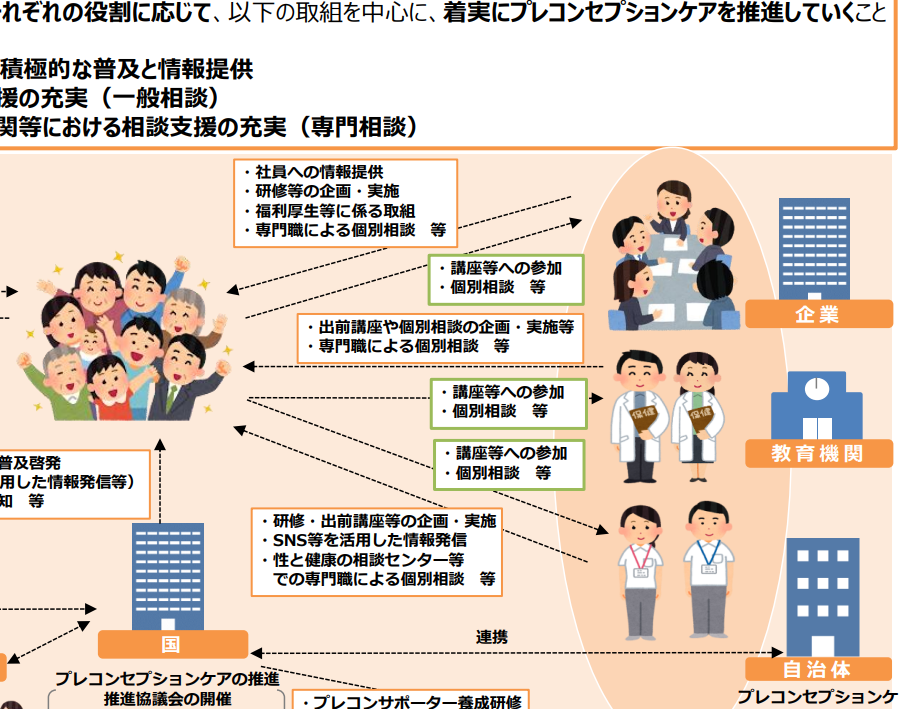

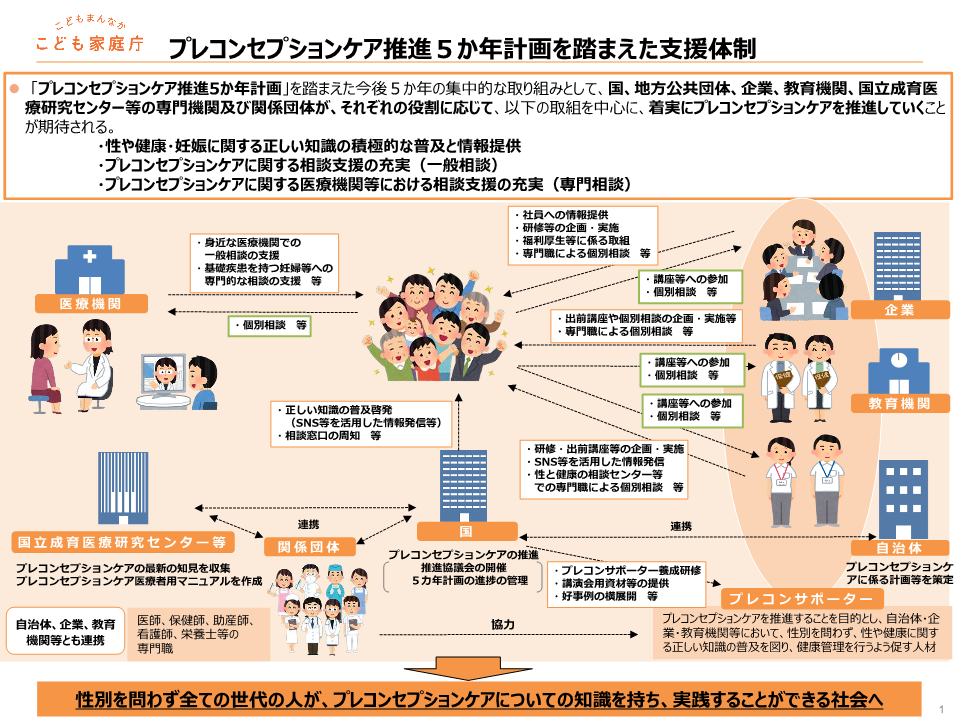

こども家庭庁が公表した「5か年計画」の図をご覧ください。

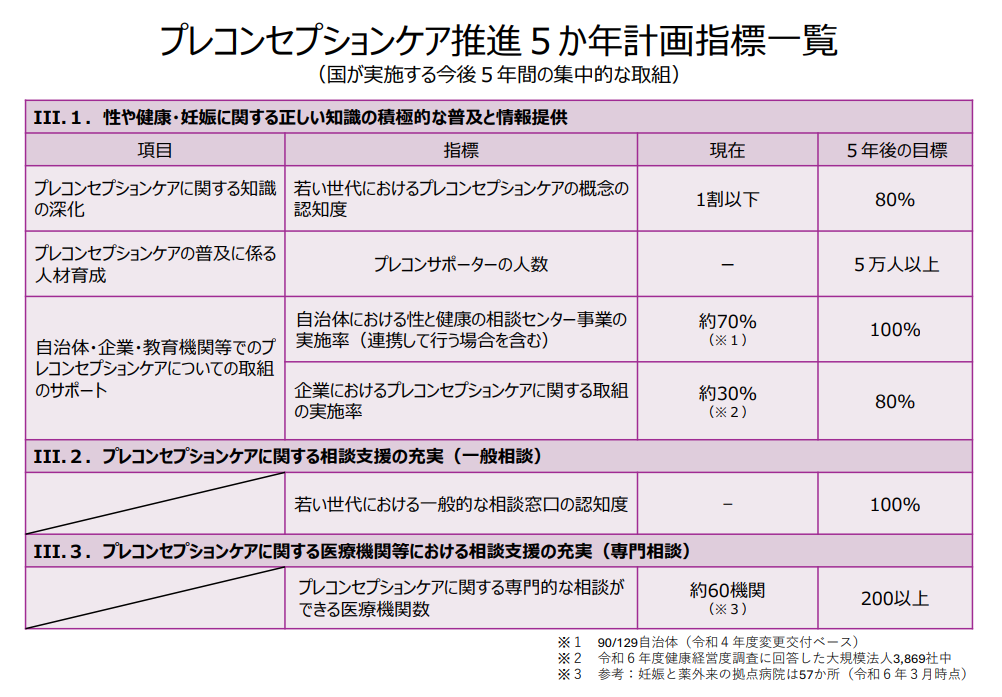

プレコン普及の指標として「企業におけるプレコンセプションケアに関する取組の実施率」を80%にする――という数字が掲げられています。(※企業=健康経営度調査に回答した大規模法人3869社)

5か年計画には「企業」という言葉が22回、登場します。

プレコンセプション(受胎前、妊娠前)のケアという極めてプライベートな、性と人権にかかわる分野に「企業」がどうかかわってくるのでしょうか?

5カ年計画には、企業の具体的な取り組み例として、次のようなものが挙げられています。

◼ 社員への情報提供(職域での健診の場等を活用したプレコンセプションケアの周知広報)

◼ 研修等の企画・実施(新人・管理職向け研修)

◼ 福利厚生等に係る取組の実施(プレコンセプションケアを踏まえた特別休暇や福利厚生などの取り組み)

「会社の研修でプレコンを周知」「健診でもプレコンを周知」「プレコン休暇やプレコンの福利厚生」――。企業に総がかりでプレコンを普及させようというもので、まさに「国民運動」の様相を呈しています。

こども家庭庁の5回にわたる検討会では、構成員から「『メタボ』のようにプレコンを普及させたい」趣旨の発言もありました。

「プレコンをメタボと同じように浸透させるという発想が、私からすると信じられません。コンセプション(受胎)ケアという政策は本来、実施する際にプライバシーへの配慮が必要なものです。企業のメタボ検診とは、深刻度が違います」。斉藤さんはこう指摘します。

「いつ産むのか、産みたいのか」への介入

5か年計画に盛り込まれた「企業の目標」を見て、斉藤さんは「企業子宝率を思い出した」と話します。

企業子宝率とは、「企業の従業員(性別を問わず)がその企業に在職中にもつことが見込まれる子どもの数」を推計するもので、福井県や静岡県、鳥取県などの地方自治体が「企業の子育て支援環境を図る指標」として企業を競わせ、調査結果を公表してきました。しかし「子宝=子どもを持つのは良いことだ」という価値観を押し付けていると批判が出るなどして、現在、実施している自治体はありません。

「行政にとって、企業を巻き込むことにはメリットがあります」と斉藤さんは語ります。なぜでしょうか?

「企業を巻き込めばトップダウンで取り組めるからです。戦前の家族国家思想のようなもので『国が言ったことを、中間団体である企業、地域、家族を通して1人1人に浸透させる』ということが効率よくできます。でも、社員にとってはたまったものではありません。企業子宝率は、子どもをもっているなら、いつ、何人産んだのかということを調査されます。企業によるプレコンセプションケアは、社員にとっては『子どもがいないこと』を追及されかねないので、もっと大きな圧になるかもしれません。子どもがいるのかどうか、子どもがいないとすれば、いつ、どうするのか――といった話になるわけですから、社員にとっては怖いことです。非常に繊細で他人に知られたくない自分のプライバシーを、会社の上司や人事担当者から聞かれるわけでしょう? ただでさえ、子どもを産んだら『戦力外通告』みたいになる現状があります。いつ産むのか、産む準備ができているのかなんて、一番、聞かれたくないでしょうから」(斉藤さん)

「女性手帳」は生きていた

2013年、安倍内閣(第2次安倍内閣)が少子化対策として導入を検討し、批判を受けて撤回した「女性手帳」(正式には「生命(いのち)と女性の手帳」)というものがありました。

当時の報道などによると、女性手帳は晩婚化、晩産化が進む中で「若い世代の女性向けに妊娠・出産の知識や情報」を伝えるもので「女性の将来設計に役立ててもらう」という狙いで配布する計画でした。

斉藤さんは、プレコンセプションケアは「形を変えた『女性手帳』」だと語ります。

「卵子が老化するとか、妊娠には適齢期があるから早く産んだ方がよいといったようなことを『みんなが知らないから、教えなければいけない』といって女性たちに持たせようとしたのが、女性手帳でした。この女性手帳は『いったん白紙になった』という印象が持たれていますが、実はそうではありません。女性手帳という名前が、性別を問わない『ライフプラン』『ライフデザイン』という名前に変わっただけで、2013年以降もずっと『卵子の老化』や『妊娠適齢期』を中高生、大学生などに向けて教える国の政策として継続していたのです」

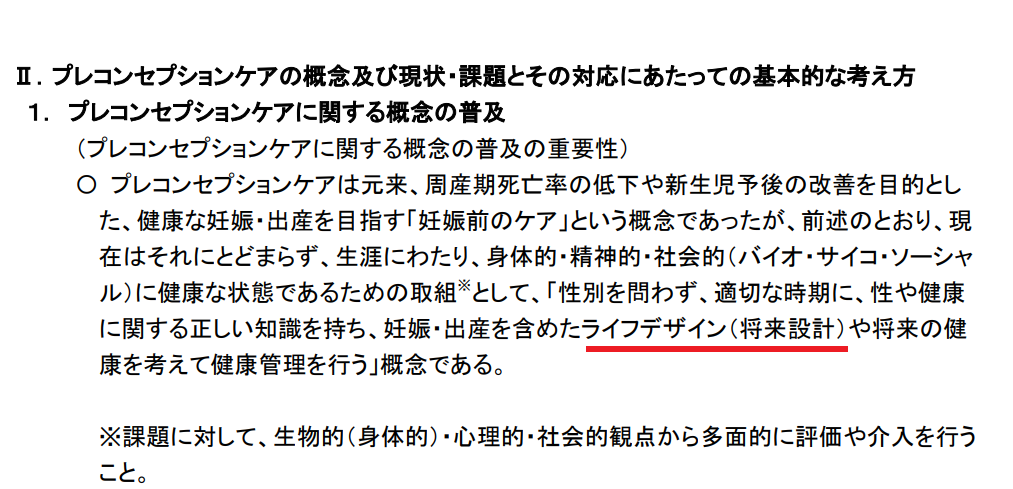

卵子の老化、妊娠の適齢期――「女性手帳」にあるキーワードは、日本の官製プレコンでも強調されています。そしてプレコンの5か年計画には「ライフプラン」「ライフデザイン」という言葉が、たびたび登場します。

ライフプラン、ライフデザイン、プレコンはどれも「少子化対策」

「女性手帳、ライフプラン、ライフデザイン、プレコンに共通するのは『少子化対策』です。根本的な発想は中高生、大学生など思春期や若者世代に『妊娠適齢期』を教え、『高齢になったら妊娠しづらくなる、リスクがある』と教え、若いうちに結婚し子どもを産みなさいと啓発することです。私からすると、女性手帳が問題になった2013年から同じことをやっていると見えます。名称を変え、政策名を変え、新たに成育基本法という法律で強化し、でも根本的なところは変わっていません。女性手帳もライフデザインもプレコンも、同じ少子化対策として国が自治体と連携して『妊娠・出産を支援する』ために実施している政策であり、SRHR(性と生殖に関する健康と権利)の権利を侵害しかねないことは、繰り返し言っておきたいと思います」(斉藤さん)

プレコンセプションケアがうたう「健康志向」にも注意を傾けなければならない、と斉藤さんは指摘します。

「プレコンでは『健康な妊娠・出産を目指すこと』が明記され、加えて『生涯にわたり健康でいること』を目指すとも書かれています。こうした過度の健康志向は『健康な子を産まなければならない』『生涯、健康で生きなければならない』などと、人々に新たな『優生思想』を植え付けることにもつながりかねないと危惧しています」

「産めよ増やせよ」になる懸念は消えない

「5カ年計画」について、こども家庭庁に書面で質問しました。以下は、質問と回答の要旨です。

【質問①】プレコンセプションケアは「少子化の進展に即応する」という基本理念をもつ成育基本法のもとで進められてきました。しかし「プレコンセプションケア推進5か年計画」では、「少子化や人口減少」に一言も触れられておりませんでした。これはどのような理由からでしょう。

【こども家庭庁の回答】

5カ年計画においては、検討会でのご議論を踏まえ、プレコンセプションケアについて、以下のとおり(定義が=※筆者補足)記載されていますが、ご指摘のような「少子化や人口減少」といった文言を追加すべきという意見等はなかったものと承知しています。

【質問②】「プレコンサポーター」になった一般の方が、妊娠・出産を「望ましいライフコース」として奨励・推進するような考えを持って活動する懸念はないでしょうか。

【こども家庭庁の回答】

検討会においては、ご指摘のような「妊娠・出産」といった特定の生き方を奨励すべきという意見はなく、プレコンサポーターの役割としても想定されておらず、ご質問でいただいたご懸念はないものと考えております。プレコンサポーターの研修については、今年度中の実施を予定しておりますが、詳細は現在検討中です。

【質問③】日本政府は「包括的性教育を受け入れない」と公式に表明しております。プレコンは包括的性教育なしに、成り立つものでしょうか。

【こども家庭庁の回答】

こども家庭庁としては、5か年計画を踏まえ、関係省庁と連携して性や健康に関する正しい知識の普及と情報提供、相談支援体制の充実を図ってまいります。

なお、学校における教育については、文部科学省の所管であり、必要に応じて、所管省庁にお問い合わせいただくようお願いいたします。

以上のように、プレコン5か年計画に「少子化対策」であると明記しなかった理由を、こども家庭庁は答えませんでした。プレコンサポーターが「妊娠・出産の推奨」になる恐れはないかとの問いには「その懸念はない」とのみ答えました。

斉藤さんは改めて、次のように指摘します。

「プレコンは『少子化の進展に即応する』ことを基本理念に掲げて成立した成育基本法を根拠法としています。その5カ年計画が『少子化対策』でないとしたら大問題でしょう。さまざまな人が5万人規模でプレコンサポーターとして参加する中で、『産めよ増やせよ』になる恐れはないかという問いに対して、単に『懸念はしていない』というだけ。これでは懸念はより強まってしまいます」(斉藤さん)

これから、全国の学校や職場、地域に「国認定のプレコンサポーター」が誕生します。そのときサポーターの口からは、どんな言葉が発せられるのでしょう。

「30歳を過ぎたら妊娠しにくくなります」でしょうか?

「『後悔』しないように、将来の結婚・出産を意識して生活していきましょう」でしょうか?

プレコンサポーターの活動は、サポーター自身が自覚していなくとも、国の「少子化対策」の一翼を担うものです。そしてサポーターの言葉は「産めよ増やせよ」になる危険を、常に持っているのではないでしょうか。

「性と生殖の権利」 各政党の考え方は

各党の掲げる政策のうち、「性と生殖の権利」に関わる部分を抜粋します。

【自民党】

妊娠前から、妊娠期、子育て期までを通じた包括的な切れ目のない支援を強化

【立憲民主党】

性の自己決定権を尊重するリプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)の保障を進める

【公明党】

将来の妊娠を考えながら女性やカップルが自分たちの生活や健康に向き合うプレコンセプションケアを推進

【維新の会】

言及なし

【国民民主党】

女性の多様な生き方や性の多様性を尊重し、誰もが自分らしく生きていける社会を目指す

【日本共産党】

結婚・出産は個人の選択の自由。「子どもを産みなさい」というプレッシャーをかけてはならない

【れいわ新選組】

女性の性と生殖に関する自己決定権を尊重し、「配偶者の同意」を必要としない中絶の権利を求める

【社民党】

「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)」の視点を重視

【参政党】

「職業人としての女性」だけではなく「専業主婦」も女性の尊い選択肢であり「将来の夢はお母さん」という価値観を取り戻す必要

【日本保守党】

男女共同参画事業に関する支出の抜本的見直し

(出典=各党の参院選公約、基本政策から抜粋)

【参考資料】

・こども家庭庁「プレコンセプションケアの提供のあり方に関する検討会 ~性と健康に関する正しい知識の普及に向けて~」https://www.cfa.go.jp/councils/preconception-care

・「女性を結婚・出産に追い込む危険な企業子宝率

~セクハラパワハラが心配!?~」(斉藤正美、週刊金曜日オンライン、2017年12月22日)

・鳥取県「企業子宝率」調査結果https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/847726/P4P5.pdf

・UPR第4回日本政府審査・勧告に対する我が国対応より