参議院選挙の第一声で、若い女性を「国のために産み育てる存在」とみなす発言をした参政党の神谷宗幣代表。しかし、若い世代を「国のために産み育てる存在」とみなす政策は、既に私たちの社会に浸透し始めています。

将来の妊娠のための健康管理を国が促す取り組み――官製プレコンセプションケアもその一つです。

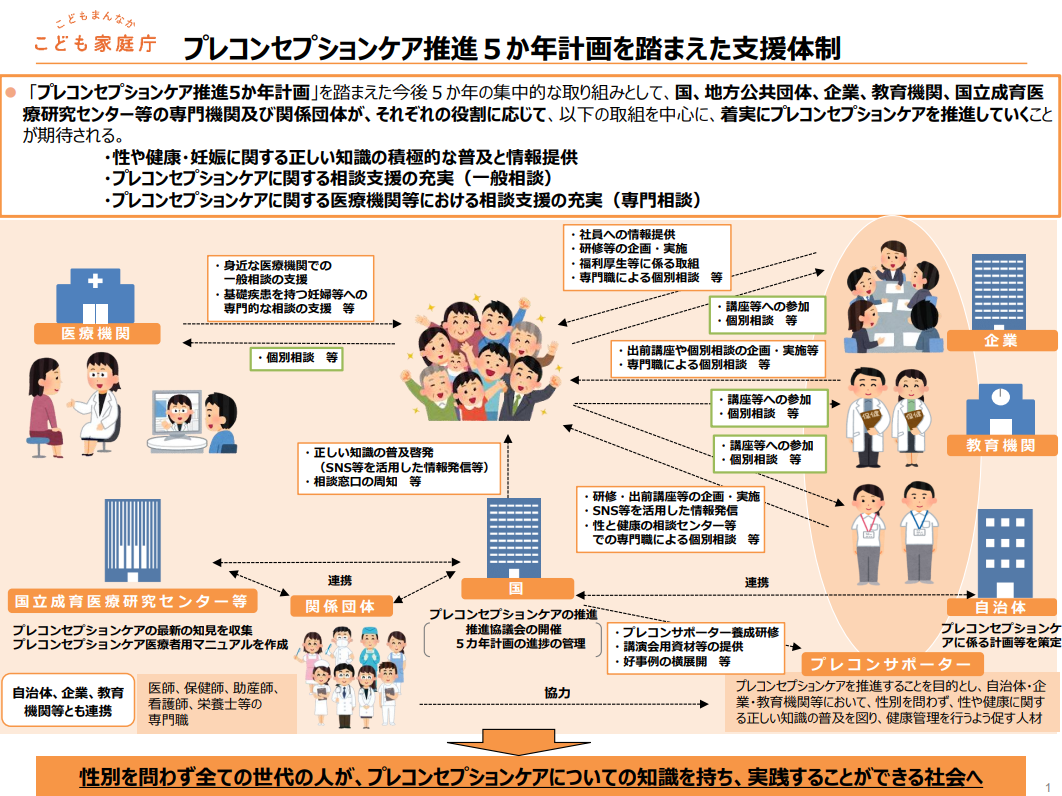

2018年、「少子化の進展に即応する」ことを基本理念に掲げた成育基本法が成立したことをきっかけに、いまプレコンは「国家プロジェクト」「国民運動」として推し進められています。5月22日には、こども家庭庁が普及に向けた5ヵ年計画を公表しました。

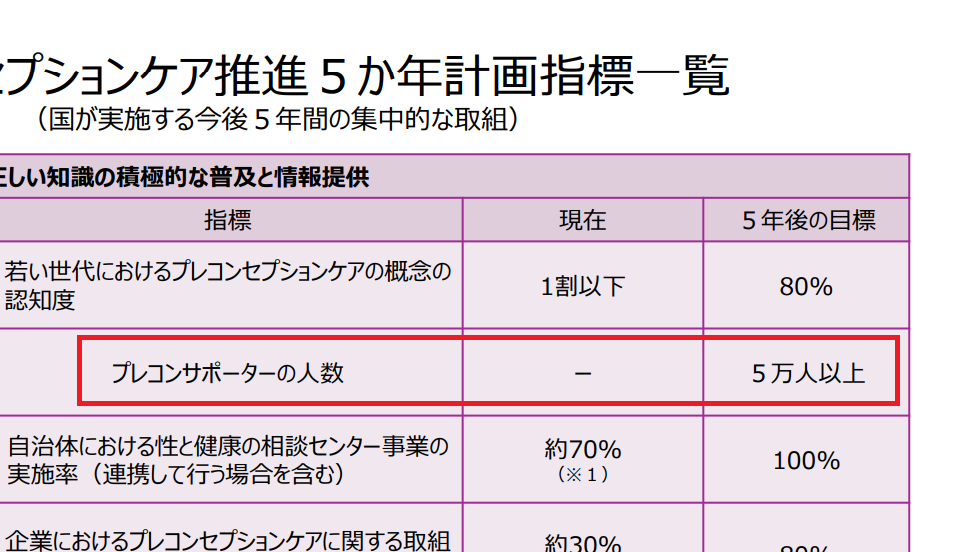

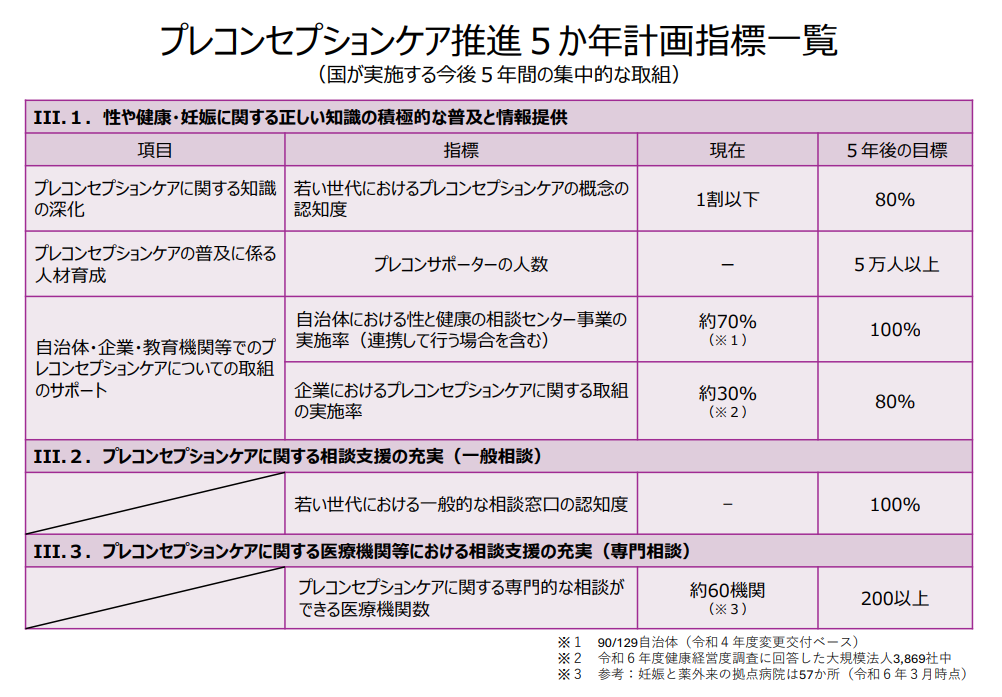

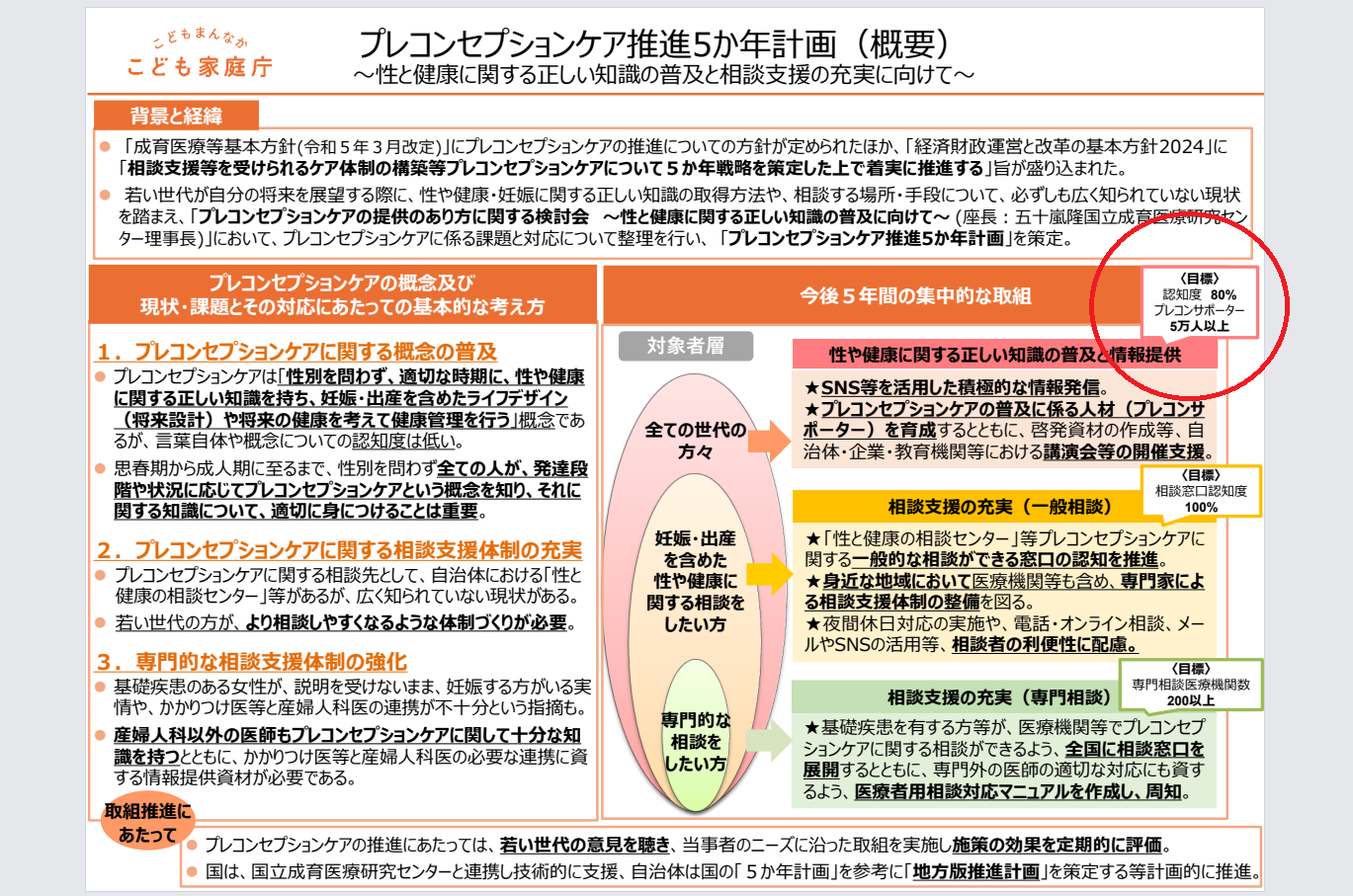

計画では、5年後までの目標として、下記のようなものを掲げています。

・若い世代の80%が、プレコンの概念を認知することを目指す。

・「プレコンサポーター」を5万人以上養成する。

・プレコンに関する専門的な相談ができる医療機関数を、200以上に増やす。

表にある「プレコンサポーター」の養成は、計画の目玉の一つです。プレコンサポーターは、自治体、企業、教育機関などで「性や健康に関する正しい知識」の普及を図り、健康管理を促す役割を担います。職種に限定されず、国(こども家庭庁)の研修を修了すれば、誰でもなることができます。目標人数は向こう5年間で5万人以上です。

こども家庭庁は、プレコンサポーターに期待される主な取り組みとして、このようなものを挙げています。

| 自治体 | 医師、保健師などの専門職や、企画立案に関わる事務職員などが担う。セミナーや広報誌、SNSでの情報発信、相談会の実施 |

| 企業 | 産業保健スタッフや人事労務担当者などが担う。 社員への情報提供、新人・管理職向け研修、プレコンを踏まえた特別休暇や福利厚生などの取り組み |

| 教育機関 | 学校医、養護教諭などが担う。 専門職による出前講座、個別相談 |

ちなみに「プレコンサポーター」にかかわる事業費は1億円。これらの事業の事務局業務と情報発信活動等については、こども家庭庁がKDDIに委託しています。

国家的な「お母さんになりましょう運動」ともいえるプレコンセプションケア。地方自治体は5か年計画ができる前から、すでに「卵子は減少する」「30代半ばから妊娠出産しにくくなる」という啓発を中高生向けに行っています。5か年計画はこの動きをさらに強め、広めるものと言えます。

国がプレコンセプションケアを推し進めることの何が問題なのでしょうか。国や自治体による「官製婚活」の問題に詳しい斉藤正美さん(専攻は社会学、フェミニズム研究)とともに、5か年計画を2回にわたって読み解きます。

プレコンが何なのか、誰も知らない

〈若い世代の80%が、プレコンの概念を認知することを目指す〉――。5か年計画の大きな柱の一つです。

この目標について、斉藤さんは次のように問題点を指摘します。

「プレコンセプションケア(受胎・妊娠前ケア)という一般の人には馴染みがない専門用語、しかも具体的に何をするのかをイメージしにくい片仮名語を使うことで、プレコンとは何なのかが分からなくなる可能性が大きいと考えています。例えば、妊娠前といっても学童期や思春期なのか、あるいは妊娠直前なのか、そしてケアといっても将来の妊娠に備えて何をするのか――。プレコンの認知度を5年後に80%にするという目標を掲げていますが、そのうち伝言ゲームのようになって『プレコンの定義が人によってバラバラ』ということになっていくのではないでしょうか」

伝言ゲームとはつまり、言葉を広める過程で「最初の意味」がどんどん変わっていき、最後には別物になっている――ということです。

ぶれていくプレコンの「定義」

では国が考えるプレコンとは、何なのでしょう?

実は国の定義そのものが、ぼやけたものへと変化してきています。

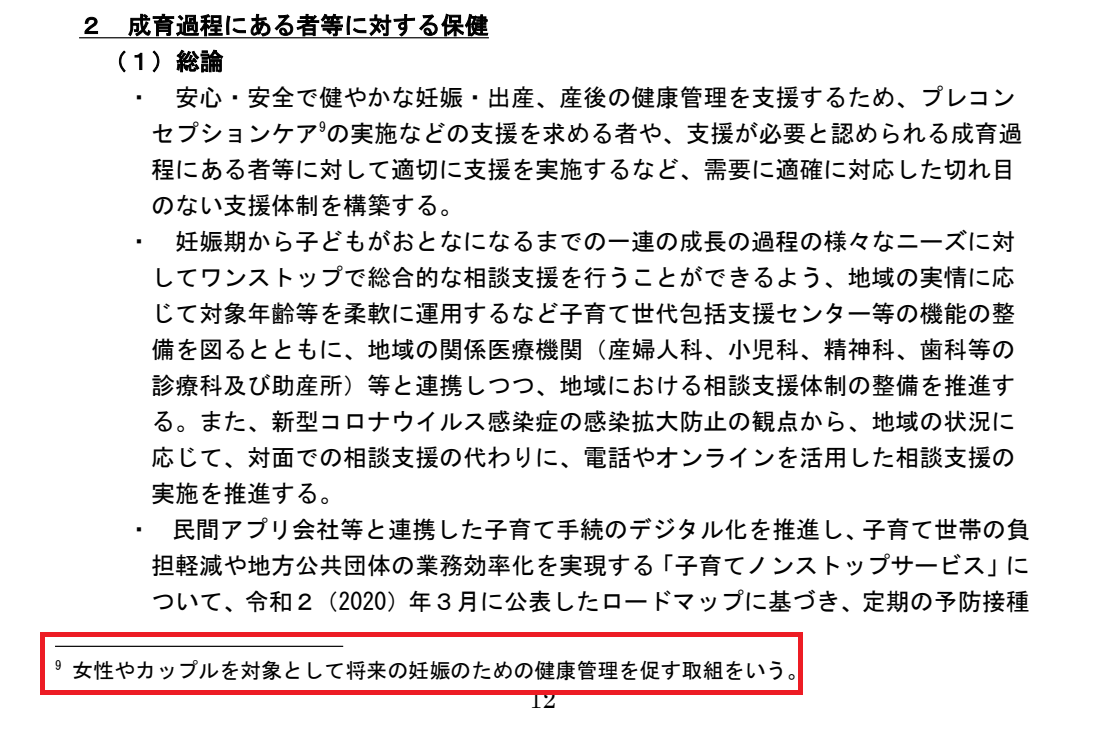

これまで国は、プレコンを「女性やカップルを対象として、将来の妊娠のための健康教育を促す取組」と閣議決定の中で定義していました。

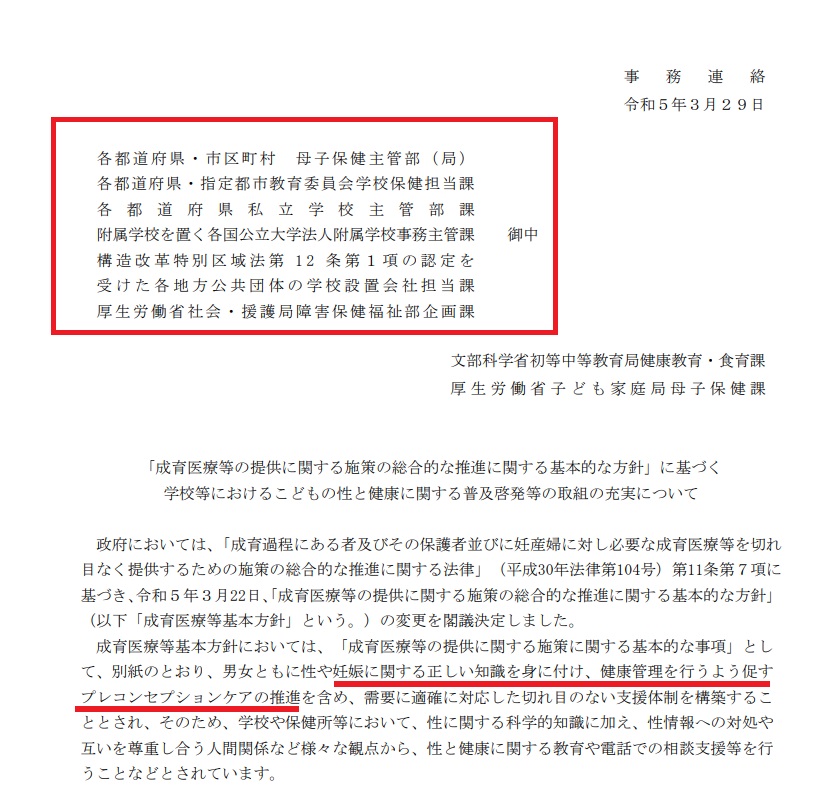

しかし2023年3月、この基本方針を変更した際にはプレコンの定義が「男女ともに性や妊娠に関する正しい知識を身に付け、健康管理を促す」ものへと変わっていました。

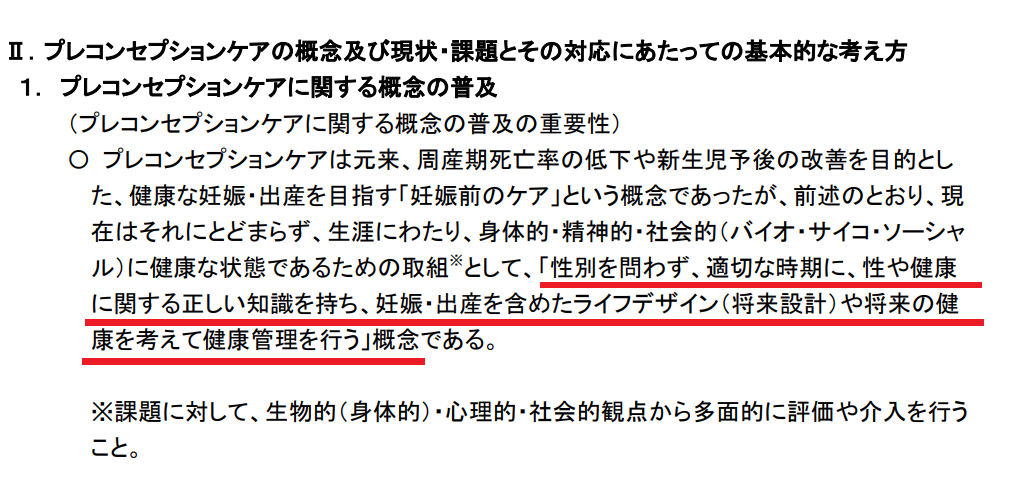

さらに今回の5か年計画では、プレコンを「全ての世代にとって重要な取組」としたうえで、こう定義づけていました。「性別を問わず、適切な時期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライフデザイン(将来設計)や将来の健康を考えて健康管理を行う概念」

「『適切な時期』とはいつのことで『正しい知識』とは何なのでしょうか? 計画にはそこが具体的に書かれていません。これではおのおのが勝手に想像して、それこそ自由な解釈によっていろいろな意味になっていきかねません。誰に向かって何を伝えるのか、ということを、特に少子化対策として行っているということを隠した状態のまま、プレコンという言葉を啓発しようとしているところが、非常に問題だと思っています」(斉藤さん)

「産み育てることが困難な社会」には言及せず

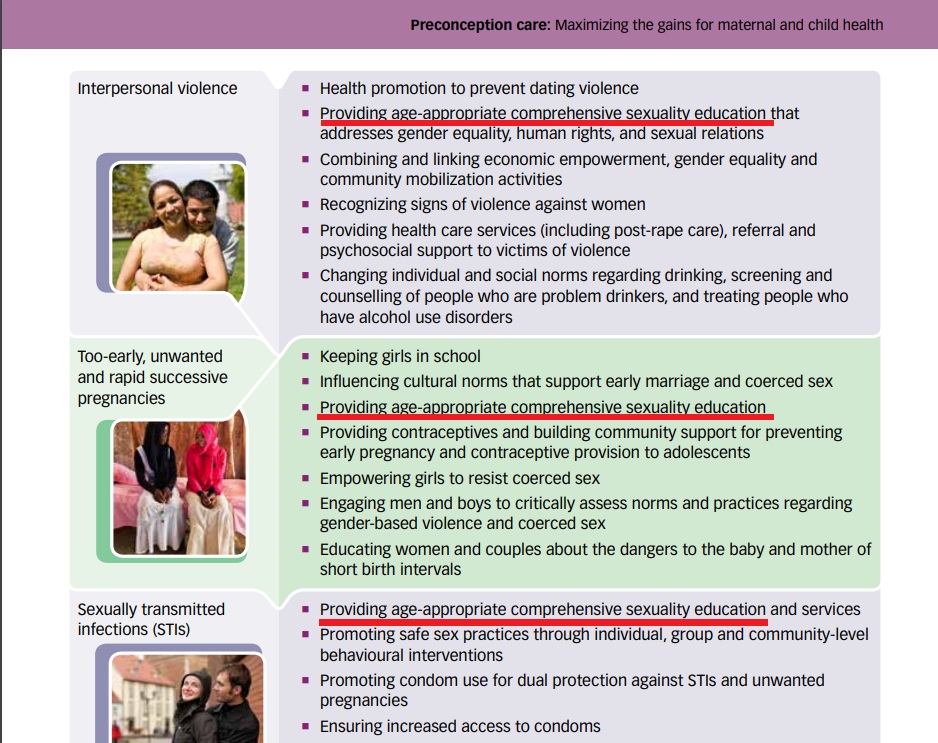

プレコンはWHO(世界保健機関)も推進している取り組みです。WHOはプレコンの最終的な目的を「母子の健康の改善」と明確にしています。

また、プレコンの取り組み例として「健康」「栄養」「医療」ばかりでなく「年齢に応じた包括的性教育(ジェンダー平等や性の多様性を含む人権尊重を基盤とした性教育)」「強制的な性行為に抵抗する力を少女たちに与える」「ジェンダーに基づく暴力と強制性交に関する規範と慣習を批判的に評価するよう、男性や少年に働きかける」――などを挙げており、権利の視点がベースにあることが分かります。

一方、日本のプレコン5か年計画は、斉藤さんが指摘するように「誰に向かって、何のために行うのか」がはっきりしません。

何より5か年計画の中には、「産み育てることが困難な社会」であるという日本の現実を問題視する視点がありません。

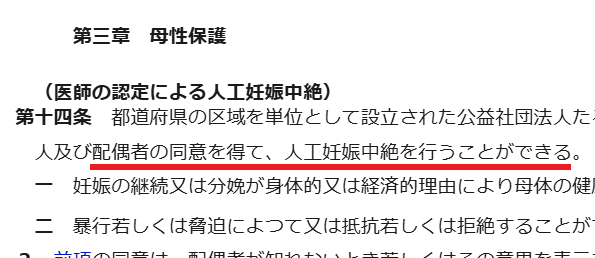

例えば、多くの国が薬局で「緊急避妊薬」を買える中、日本ではいまだ医師の処方箋が必要で簡単にアクセスできない現実があること、女性が中絶したいと望んでも配偶者ら「相手の同意」なしにはできない現状にも、触れていません。

ジェンダー不平等やさまざまな社会的、構造的な問題を「透明化」したまま、「いかに産んでもらうか」という議論を積み上げているようにも見えます。WHOのプレコンのベースにある「人権」「包括的性教育」という言葉も、5か年計画ではいずれも1回ずつしか、出てきませんでした。

妊娠は教えず「適切な妊娠の時期」は教える矛盾

さらに斉藤さんは、プレコンがはらむ「ある矛盾」を指摘します。それは、子どもたちに「どうしたら妊娠するか」を教えないのに「適切な妊娠の時期」を教えようとしている――という矛盾です。

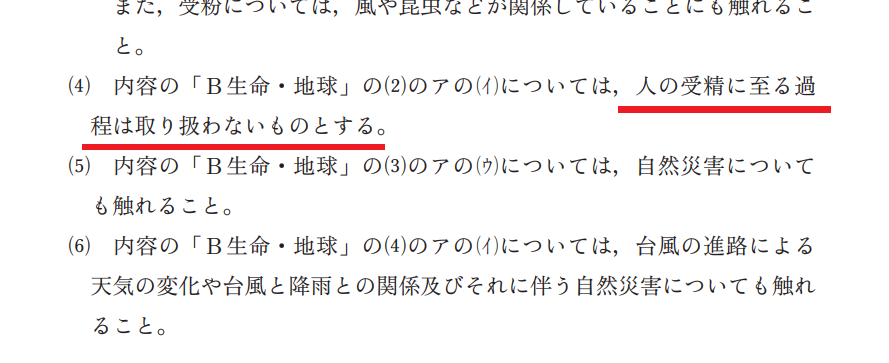

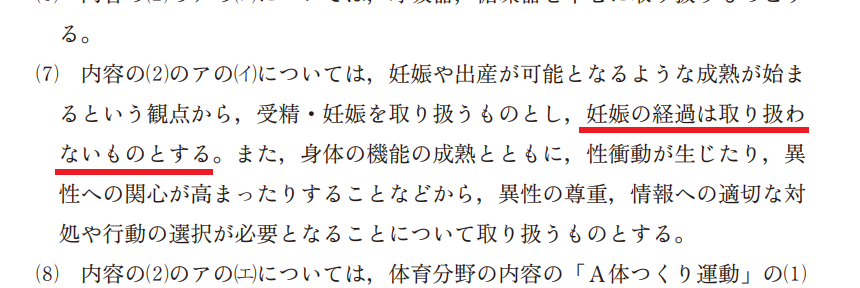

学習指導要領により、日本の小学校には「人の受精にいたる経過は取り扱わない」、中学校には「妊娠の経過は取り扱わない」という、いわゆる「はどめ規定」があります。

一方、政府は「将来の妊娠のため」の教育であるプレコンは、児童生徒に推進するよう都道府県や学校現場に求めています。大いなる矛盾です。

斉藤さんは「『遅れた性教育』をどうするつもりなのでしょうか。そして受精や妊娠の経過を教えないで受胎・妊娠の時期だけを教えるという奇妙な状況は、どうするのでしょうか」と問いかけます。

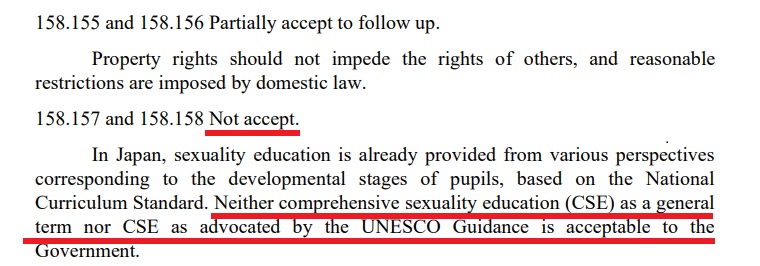

日本政府は2023年7月、国連人権理事会のUPR審査(4年半ごとに、すべての国連加盟国の人権状況を互いに審査する仕組み)で受けた300の改善勧告のうち「包括的性教育」について、「受け入れない」と回答しました。

プレコンの土台にあるべき包括的性教育は受け入れないまま、プレコンを推し進める政府の姿勢も、プレコンの矛盾を深くしています。

性的マイノリティの存在が見えない

気がかりな点は、ほかにもあります。5か年計画にはセクシュアルマイノリティ、LGBTQ+という言葉も一度も出てきません。セクシュアルマイノリティに言及していると思われるのは、ただ一か所「多様な性、身体の尊重等についても、知識を得るだけでなく、実生活の上でも十分な配慮ができるよう、適切なタイミングでの情報提供が求められる」という一文のみです。

斉藤さんは言います。「例えば、子どもを持ちたいと望むセクシュアルマイノリティや、慢性疾患があって妊娠を希望する人に情報を提供するとか、さまざまなハンディがある人に向けて『子どもをもちたいか、もちたくないか』を考える機会にするとか、具体的に情報を提供するという方法ならば、私はそれなりに意味があると思っています。しかし今回の5か年計画で言われていることは、単に『プレコンを盛り上げましょう!』ということです」

少子化対策であることに触れていない

そして、プレコン5か年計画について斉藤さんが「最大の問題」と指摘するのは「少子化対策であることに全く触れていない」という点です。

「少子化対策として明確に根拠法があり、基本方針が立てられ、骨太の方針となり、それに基づいた5カ年計画であるにもかかわらず、なぜ少子化対策であることに触れない内容になったのでしょうか。根拠法に書いてあることをなぜ書けないのか。プレコンという政策の大きな目的である『少子化対策』を隠し、掲げないことが不思議で仕方ありません」

斉藤さんが指摘するように、日本の官製プレコンは、少子化対策に位置付けられています。現に地方自治体では、プレコンを含むライフプラン教育に対して「人口減少対策」として予算がついているのです。しかし5か年計画の中に「少子化」「人口減少」「人口」という言葉は、一つも記載されていませんでした。

「性の権利」は後退する

少子化対策という政策の核を、隠しているようにも見えるプレコン5か年計画。これについて斉藤さんは、次のように指摘します。

「こども家庭庁の検討会の中では『リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)』や『包括的性教育の仕組みを参考にする』という意見が出ていますし、計画にも一応、書いています。けれどそれは、少子化対策になったら、すっ飛んでしまうのです。これまで『官製婚活』(自治体による結婚支援事業)の一環としてのライフプラン、ライフデザイン政策を見てきた経験から言うと、少子化対策になった途端、リプロダクティブ・ライツ(性と生殖に関する権利)が有名無実になってきた事例が多くありました。日本のプレコンはすでに、根拠法、基本方針、骨太の方針という大きな枠組みで、少子化対策としてガチガチに絡め取られています。この状態でプレコンセプションケアを推進したら、リプロの権利はますます後ろに引いてしまい、『産めよ増やせよ』になってしまうのではないかと非常に懸念しています」

次回は、官製プレコンセプションケアが企業を巻き込むことの怖さについて考えます。

【参考資料】

・こども家庭庁「プレコンセプションケアの提供のあり方に関する検討会 ~性と健康に関する正しい知識の普及に向けて~」https://www.cfa.go.jp/councils/preconception-care

・2021年2月9日閣議決定「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針について」

・2023年3月22日閣議決定「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針の変更について」https://www.mhlw.go.jp/content/11908000/001076349.pdf

・WHO「 Preconception care: Maximizing the gains for maternal and child health(世界保健機関 妊娠前ケアー母子の健康への利益を最大化する)」(P4~6)

・第19回 医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議(2022年3月10日)https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198111_00017.html

資料2-1 緊急避妊薬に関する海外実態調査結果概要よりhttps://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000910042.pdf

・小学校 平成 29 年 3 月 告示 学習指導要領(平成 29 年告示)

https://www.mext.go.jp/content/20230120-mxt_kyoiku02-100002604_01.pdf

・中学校 平成 29 年 3 月 告示 学習指導要領(平成 29 年告示)

https://www.mext.go.jp/content/20230120-mxt_kyoiku02-100002604_02.pdf

・日本総研「2023年ライフプランニング事業事例集」、令和5年度こども家庭庁委託調査事業https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/b1f489bb-4ead-4f24-a749-bda926d7637d/008e5254/20240422_policies_shoushika_koufukin_taisaku-r05-research_01.pdf