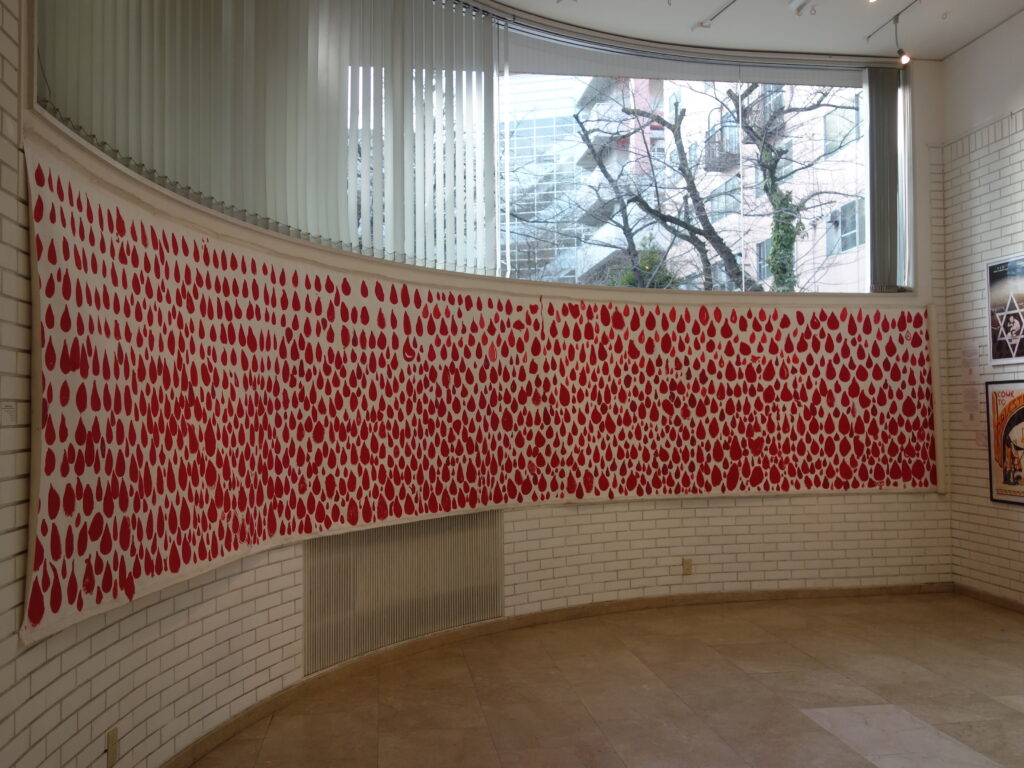

デモ現場の共同制作《ガザに涙を》

東京・六本木ストライプスペースで開催中(2月19日17時まで)の展覧会「瓦礫から命が生まれる〜パレスチナから&パレスチナへ」美術展の会場に入るとまず目に飛び込んでくるのが《Tears for Gaza》(ガザに涙を)(2023,2024,2025年)という大きな絵巻スタイルの作品です。

今回設置されている部分だけでも7、8メートル。右端は丸められている。=東京・六本木、2025年2月17日、撮影:岡本有佳

この作品は2023年10月7日にイスラエル軍が、パレスチナ人入植地であるガザ地区への大規模な攻撃を始めて以来、各地で行われているデモの現場で共同制作された絵巻の一部です。亡くなった100〜200人の名前と年齢を読み上げる2〜3時間の間、デモ参加者はアクリル絵の具で赤い涙を一粒ずつ描いていきます。東京から始まったこのプロジェクトはだんだんと各地へ広がっていきました。

本展でこの作品をどう展示するのかが重要なことだったと話すのは、本展の共同企画者で総責任者の中東文化研究家・長沢美抄子さん。

共同企画者でキュレーターのアルベルト・カラスコ・ララさんは「このプロジェクトは世界にも広がっています。全体はもっと長くて、一番端は巻かれているでしょ。絵巻なんですよ」と付け加えました。彼は上智大学、立教大学、ICUなどで美術史を教えるメキシコ人です。

パレスチナの不屈さだけでなく、命そのものに焦点を当てたい

本展はメイン展示として、公募作品と長沢さんのコレクションが展示されています。

公募には、パレスチナ人アーティストと国内外のパレスチナに連帯するアーティストたちの美術作品が集められました。レバノン、アルジェリア、パレスチナ、シリア、イラク、スリランカ、メキシコ、カナダ、イギリス、フランス、日本などに暮らす、さまざまなアイデンティティをもつ総勢30名以上のアーティストたちが絵画や映像作品を出品しています。

キュレーターのアルベルトさんは、本展について「戦争による惨禍だけではなく、アイデンティティ、ファッション、スピリッツなどを伝えたかった」と言います。

アルベルトさんがパレスチナを知るきっかけとなったのは、14歳で聞いたスペインのバンドAka-Pの「インティファーダ」という曲でした。ガザ地区にパレスチナ人の居住地を囲い込む分離壁ができた2004年ごろのことです。

「当時、インティファーダ(民衆蜂起)の意味はわからなかったが、自分がメキシコ人なので、歌の中のオキュペーション(占領)とコロニゼーション(植民地化)のことはすぐに理解できました」。

本展のインスピレーションを与えてくれた作品は、パレスチナのアーティスト、ヴェラ・タマリさんの《ガザ瓦礫から命が生まれる》という作品でした。ヴェラ・タマリの命の宣言に共鳴し生まれたのが今回の「瓦礫から命が生まれる」展です。

「パレスチナ人の不屈さ、回復力(リジリエンス)、強さを語るだけでなく、私たちは命そのものに焦点を当ててみたい」とアルベルトさんは語ります。

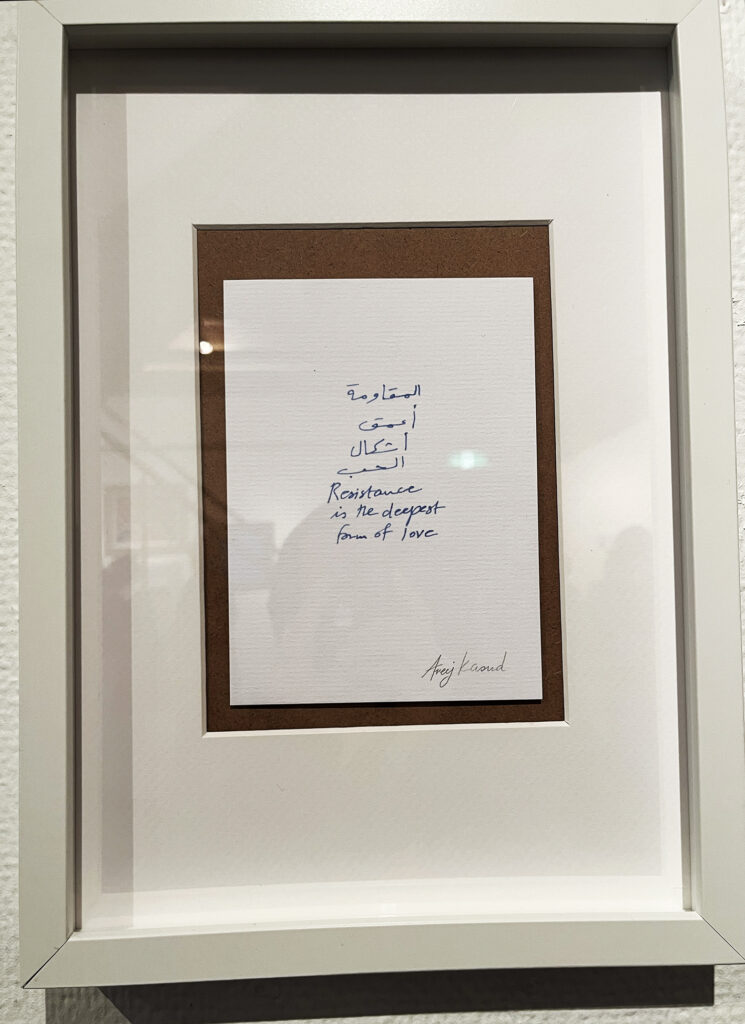

心打たれた《抵抗は愛のもっとも深い形である》

中でもアルベルトさんの心を打ったのは、アレージ・カウドさんの《抵抗は愛のもっとも深い形である》(2023年)という作品です。彼女はパレスチナ人のビジュアルアーティストで、アラブ首長国連邦のシャールジャやカナダのモントリオールで育ちました。彼女のコンセプトは不安、準備、そして予想される脅威に備えるために起こるユーモアとの間の距離を表現すること。そのために言語を使用することが多いそうです。

アルベルトさんは、この作品の中の言葉「抵抗は愛のもっとも深い形である」に胸を打たれ、タトゥにまでしたと腕を見せてくれました。観客からもこの言葉に心打たれたという人は多いそうです。

さらに本展では、VISIT PALESTINE PROJECT「パレスチナポスター展より数々の作品が展示されています。

テントから避難生活を描いて発信する画家

目を引くのは、ガザの画家ラーエド・イーサーさんの「テントのアトリエより」の展示です。彼は、自宅兼アトリエを破壊され、ガザ南部でテント生活をしながらの避難生活を描いています。鉛筆や、お茶やコーヒー、炭、ハイビスカスなどテントで手に入るもので描かれています。これは今年1月、アラブ文化研究会と慶應大学学生が共同で展覧会を開いた時のものを展示したものです。絵のタイトルに短い説明文が添えられています。例えば投稿日2024年6月22日、「非安全地帯への安全な輸送」(Safe transportation to unsafe areass)には、「英語のタイトルにある‘to unsafe’には、避難民キャンプ自体も安全ではなく、移動先も危険だという皮肉が込められていると解釈ができる作品」と記されています。

観客はさまざまな年代、さまざまなルーツを持つ人が多く見られました。

SNSで本展を知ったという翠川亜夢さん(22歳)は、「パレスチナ関係のイベントに来るのは初めてで緊張しています。アートを通してというのが私にとっては接しやすかったです」。

アーティストの大坪美穂さん(70代)は、『我々は数字ではない』という詩人団体を作ったことでも有名なリファルト・アラリールさんの詩を読んで作品を制作したといいます。アラリールさんは昨年末に、イスラエル軍の空爆で殺害されました。本展を観て「ガザに暮らしている人たちの思いがダイレクトに伝わるのが大事だとあらためて感じた」と語りました。

戦争と闘う美術の力

この日は会場内で鵜飼哲さん(一橋大学名誉教授)の「戦争と闘う美術の力」と題した講演もありました。

パブロ・ピカソが1937年、ナチス・ドイツとイタリアによる無差別爆撃に抗議して制作した《ゲルニカ》を軸にしながら、戦争と闘う作品の力としてガザの壁画やパレスチナ現代美術などを紹介し、日本の私たちが考えるべきことについても語りました。

特に印象的だったのは、「「ゲルニカ」を「ガザ」と結びつけるとき、(少なくとも)日本人はこの2つの名の間に「広島」「長崎」よりも先に(少なくとも)「重慶」を想起しなければならない」という鵜飼さんの指摘でした。

「ゲルニカ」は1937年5〜6月、ナチス・ドイツとイタリアによるバスク地方の都市ゲルニカへの空爆にショックを受けたピカソがパリで制作し、パリ国際万国博覧会で公開されました。その後、「ゲルニカ」はフランコ独裁政権による破壊を免れるため、ピカソの希望により、1939年5月1日に米国のニューヨーク近代美術館へと「亡命」させられます。

その2日後、日本軍は中華民国の臨時首都である重慶を集中爆撃したのです。1938年12月〜1943年8月まで、爆撃による重慶の被害者は死者1万1889人、負傷者1万4100人、消失・破壊家屋2万軒余とされます。

つまり、「今日イスラエルが繰り返す抗戦意志の破壊を目的とした『連続長期戦略爆撃』を実行した最初の国は日本」(前田哲男『戦後爆撃の思想』凱風社)だということです。

鵜飼さんはこの認識は繰り返し確認し続けなければならないと語りました。

これは鵜飼さんが紹介してくれた動画です。2023年12月8日、スペインのゲルニカで、3000人以上の抗議者がガザと連帯してパレスチナ国旗を象徴する人間モザイクを作ります。ピカソのゲルニカの一部も用いています。 ゲルニカの町は攻撃から86年後、イスラエル軍によるパレスチナ爆撃に抗議するため、再びサイレンの音を響かせたのでした。

パレスチナのことを語り続けよう

最後に本展共同企画者のお二人に日本の人たちへのメッセージを伺いました。

長沢さんは「“パレスチナのことを語り続けよう”という言葉があります。パレスチナのニュースが断片的に流れ、破壊の映像ばかりで何が起きているのか語られていない時もある。でも人権を獲得できるまで私たちは語り続けよう。パレスチナのことを大好きになって欲しいので、ぜひ展覧会を観に来てほしい」。

アルベルトさんは「こうした趣旨に共鳴した非パレスチナ人アーティストたちが表現する連帯感を認め合い、より広がりのある連帯へと発展させたい」と想いを語りました。

★持続的に記事を無料配信できるようサポーターになってください。取材を継続できます!

サポーターの申し込みはこちら