性暴力被害者で写真家の、にのみやさをりさん(54)は2017年7月から、首都圏にある依存症施設の榎本クリニックで、性暴力加害者との対話プログラムを続けています。月に1回、対話プログラムに参加することと、そこに参加する加害当事者らにあてて手紙を書く往復書簡のプログラム——。その営みを2024年9月、「性暴力の加害者となった君よ、すぐに許されると思うなかれ」(ブックマン社)として出版しました。

対話や手紙のやりとりを続ける中で見えてきたことは「加害者は被害者を知らない」という圧倒的な事実でした。時には加害の自覚のない言葉に傷つきながらも、なぜ対話を続けているのか。にのみやさんにききました。

(聞き手・阿久沢悦子)

人生が木っ端みじんになるような体験

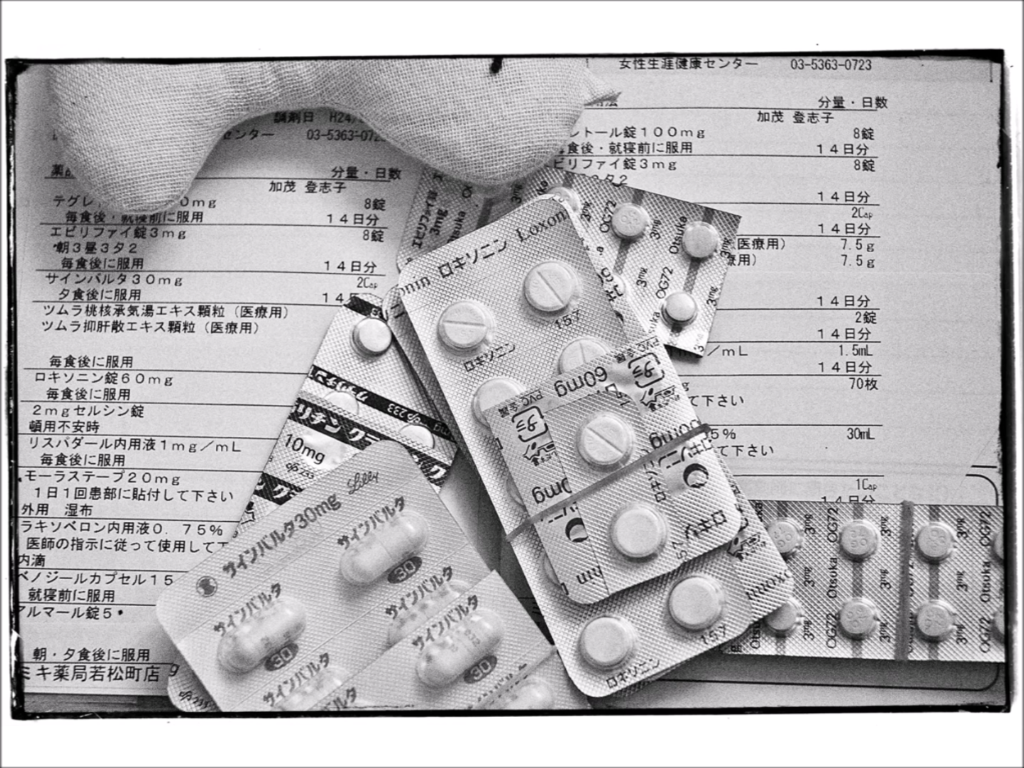

にのみやさんは1995年、24歳の時に、勤務先の上司から性暴力被害に遭いました。仕事を教えてくれ、全幅の信頼を置いていた相手からの性暴力。「人間への信頼が根底から覆されるような、自分の尊厳が、人生が木っ端みじんになるような体験でした」といいます。PTSD(心的外傷後ストレス障害)と解離性障害を負い、30年たった今も症状を抱えています。

被害から10年後の2005年12月、「なぜ自分が被害にあったのか、納得できることが何もない」という宙吊りの状態に耐えられなくなり、父親に仲介を頼んで加害者と対面しました。

「なぜ?どうして?」と問い続けるにのみやさんに、加害者は「申し訳ない」「すみません」と繰り返しました。対面は2時間ほどに及びましたが、謝罪以外の言葉が出てくることはありませんでした。

「この人は何に向かってこんなにペコペコと頭を下げているのだろうと悲しくなりました。こんなものを見るために私はここにいるんじゃない。ここまで必死に生き延びてきたわけじゃない。私はただ納得がしたいんだと泣けてきました。私のなぜ、どうしてに、何一つその人は応えてはくれなかった。残ったのはただ虚しさです」

宙吊りだった「なぜ」「どうして」

以来、十数年間、にのみやさんの「なぜ」「どうして」は宙吊りのままでした。

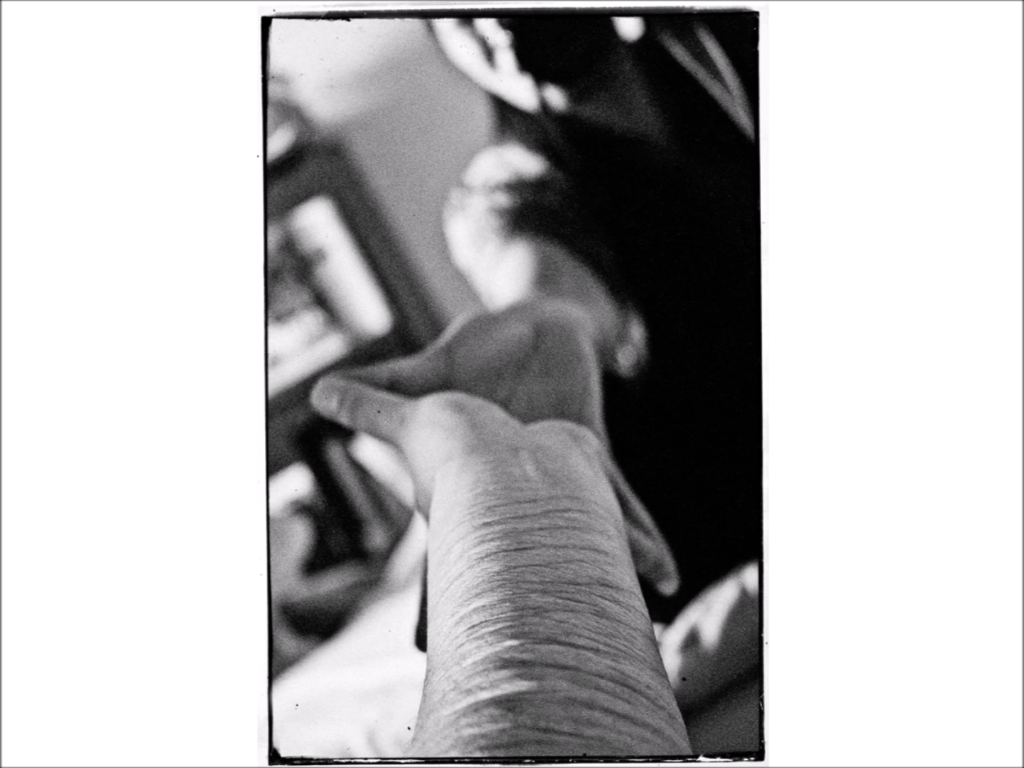

被害の後遺症で色が覚知できなくなったにのみやさんは、事件後、独学でモノクロ写真を撮り始めました。2007年から2013年にかけては、性暴力被害者を被写体として写真を撮り、メールや電話で相談にも乗ってきました。

その間もずっと、「あの対面は一体なんだったんだろう」と考え続けました。

・彼は自分が犯した加害についてのみ謝罪していた。

・でも、自分は被害後、ここまで生き延びてきたのがいかに大変だったかを知ってほしかった。その上で一切合切に対して謝罪をしてほしかった。

にのみやさんは、両者の間の途方もない隔たりに気づき、「ここに架ける橋はあるんだろうか」と考えるようになりました。

そんなとき、榎本クリニックで加害者が再犯防止に取り組むプログラムがあることを知り、「加害者と対話がしたい」と申し出ました。

精神保健福祉士・社会福祉士の斉藤章佳氏がプログラム・ディレクターを務めるグループセッションを、その時は対話型に変えてもらい、出席することにしました。

「みなさん、来てくれてありがとう」

初回、50人くらいの性加害者を前に、にのみやさんは「みなさん、来てくれてありがとう」と切り出しました。

対話を続けるうち、加害者と被害者の認識が大きく隔たっていることが見えてきました。

たとえば、ある加害者は往復書簡にこう書きました。

「過去のことが忘れられるような明るい社会生活を取り戻してほしいと思います」

にのみやさんは返信しました。

「Mさんは、被害を、忘れられるものなんじゃないか、と思っていらっしゃるんでしょうか。だとしたら、ちょっと違うよなと思います。忘れられないからつらいんです。忘れられないから恐怖なんです。忘れられないから苦しむんです。たぶん、被害者に一度なってしまうと、生涯この葛藤のなかにいることになるんだと思います。どんなに明るい社会生活をしたとしても、この、葛藤は、なくなることはないんだと思います」

(「性暴力の加害者となった君よ、すぐに許されると思うなかれ」より引用)

被害者はなかったことになど絶対にできない

にのみやさんは毎回、彼らにリクエストします。

「1日に1分でいいから被害者のことを思い出してください」

「彼らは、自分のした加害行為を、簡単に『なかったこと』にしてしまいます。一方、被害者はなかったことになど絶対にできない。加害者は、自分の思いや問題行動について、語る言葉を最初はほとんど持っていません。一方、被害者は被害に遭ってから、なぜ、どうしてとひたすら自分を掘り続け、考え続け、悩み、苦しんでいる。痛みや悲しみ、怒りについて語る言葉をこれでもか、というほど育んでいる。

性暴力は、加害者にとっては点の出来事ですが、被害者にとってはその後一生引きずること。

加害者の時計は進み続けているけれど、被害者の時計は止まってしまう。

加害者に時効はあるけど、被害者にはない。

そういう非対称性があるんです」

「誰でもよかった」に感じた衝撃

「なぜ、私が被害に遭ったのか?」

ある日の対話プログラムで、長らくにのみやさんが抱えてきた問いに加害者らが答えました。

「条件さえクリアしていればターゲットは誰でもよかった」

「にのみやさんである必要はなかった。ただ、そこにいた。ゲームのターゲットになった。それだけです」

「その瞬間は傷つきました。でもね、あまりに真剣に彼らがその言葉を言っているのを見て、それが本音なのだとしたら、私はそれを受け止めないといけないな、と思いました。

私は、私が特別だから被害に遭ったのだと思いたかったのだ、そう納得しようとしていたのだと気づいてしまった。

被害に遭うことに法則があれば防ぎようがある。でもそうじゃないとわかって本当に愕然としました。

途方に暮れて、加害者の言葉を噛みしめていった先に、私のせいで被害にあったんじゃないのだな、とポッと灯がともった。

私が過ちをおかしたわけじゃなかったと、ほんのちょっとだけど思い始めることができた。

自分の加害者にいくらぶつけても得られなかった答え。彼らなりに説明責任を果たそうと必死で絞り出した言葉がそれなんだ、と。

ショックだけど、感謝しています。自分の中でやっと一つ荷物が片付くのかな、と思いました。

性暴力を受け、人を信じるという地盤が崩壊したからこそ、自分のせいにしておきたかった。崩れたところをこれ以上見るのがしんどかったんですね。

対話を通して、自分もまた『こういうところに逃げ込んでいたんだな』と気づきました」

「のっぺらぼう」になる加害者

対話の場で、にのみやさんが自身の性被害について語ると、プログラムに参加する加害者が一斉に表情をなくすことに気づいたといいます。にのみやさんと斉藤さんはこれを「のっぺらぼう現象」と名付けました。なぜ、彼らは表情をなくすのでしょう。

「想像でしかないですが、私から見ると彼らは自分の問題行動に悩んだり苦しんだりすることはあっても、それとがっつり向き合って、取っ組み合って、それらを解体して言語化することをしてこなかったんじゃないかと思います。

自分の内奥や問題行動について語れる言葉が育っていない。そういう彼らにとって、のっぺらぼうな貌は、一体どこを見つめ、何と向き合えばいいのかと途方に暮れている表れなんだと思います。

自分の加害行為をなかったことにして、見ないふりをして過ごしている彼らの、正直な貌なんだと思います」

理解したいし、対話したい 往復書簡に込めた思い

往復書簡は月に1回。にのみやさんが何人かの手紙を取り上げて返信を書く形式です。

まず手紙を読む。赤線をひきながら読む。赤線をひいたところを中心に読む。

返信を書き始めるのは昼間、自室の作業机で。家事や雑用が多い日は家を出て、安心出来る喫茶店でパソコンに向かいます。帰宅し、夕食後明け方の3時、4時まで書く。プリントアウトして翌日もう1回読み返して、朱を入れる。この作業を最低3回、繰り返すといいます。

「加害者の言葉を読んですぐに返事を書こうとすると、『何、これ?』という思いが出てしまう。人間って、喜びはじわじわとくるけど、不快感にはダイレクトに反応するんですね。むっとした気持ちで手紙を書いてしまうと対話にはならない。

私は彼らに怒りをぶつけたいわけじゃない。理解したいし、対話がしたいんです。だから、3回は読み直して、自分を省みます。

どうしたら伝わるだろう。どうしたらここに橋が架けられるだろう。どんな言葉を紡いだら、ありのまま伝えられるだろう。受け止めてもらえるだろう。ひたすら考えながら手紙を書いています」

往復書簡を続けるうち、加害者に「今月はにのみやさんに取り上げてもらえなかったからダメだ」など、にのみやさんに認めて貰いたいという気持ちが芽生えてきたことも感じられました。

「いっときはできるだけ多くの人の手紙を取り上げようとしていたんですが、彼らの承認欲求は私がどうこうできることではなく、彼ら自身が向き合わなければいけないことだと気づき、やめました。

迎合的にうまくまとめようとしているな、と思う手紙が来た時は『え?それで?』と聞きます。うまくまとまったことを聞くために私がいるんじゃないので」

事実と向き合って、自分の言葉を絞り出してほしいと願うのは、にのみやさんがそうしてきたからです。

「私はひとりでずっと、『どうして』『なぜ』と自分に問い続けてきた。1日置きに病院に行っていたころは話すことができなかった。ひたすら心の裡を書き綴ったものを持って行って医師に読んでもらう。人間がこわくて、人間である自分も信じられない。何もかもがおそろしい状態のなかで書き言葉だけが頼りだった。

独学で写真を始めてからは言語化できないものを暗室でプリントしてきた。写真はネガに写っている情報がすべて。嘘つきと周りから言われたとき、嘘というならこれを見て、と言えると思っていました。そうやって必死に写真と言葉で記し続けてきたんです」

被害者と加害者に橋をかけたい

約8年という長い年月。にのみやさんにとっては何が原動力となり、また、プログラムの参加者にどのような変化を感じているのでしょうか?

「8年目。もうそんなに経っちゃったんだ? あっという間だよね、という感じがあります。

私はこの社会で、被害者と加害者が分断されすぎていると思っています。加害者は警察の取り調べや偏見などで『性暴力を犯したのは性欲が強いせい』と思い込んでいます。加害者はそういうものだという虚像を作ってしまい、被害者はその虚像に対して怒りを抱く。すると、言葉が通じない。謝罪が届かない。このいびつな隔たりに橋を架けたいと思っています」

「彼らの語りを文字で辿りながら、ずいぶん語れるようになってきたなあと思うことがあります。最初のころ、彼らは自分の言葉をほとんど持っていませんでした。手を挙げて発言してくれる人も皆無でした。あるのはむしろ反発というか、何でここに被害者がいるんだという空気。

今では、彼らが私の記念日(被害に遭った日)を覚えていてくれて、『記念日反応は大丈夫ですか』と声をかけてくれる人もいる。

自分の加害行為はその瞬間だけかもしれないけど、被害者にはその後、ずっと生き延びなければいけない現実があること。

それを少なくとも彼らが知ってくれることは大事なこと。まず、知って、考えること。自分の言葉で語れるようになることが大事なんだなって」

私たちがともに生きるにはどうしたらいいのか

プログラムに参加していながら、再犯してしまう人も残念ながらいます。

「悲しいし、くやしい。依存症ってアルコールにしても、薬物にしてもスリップ(断っていたものに再び手を出すこと)がつきものなんです。でも、こと性暴力に関しては被害者が出る。私は無力だな、と思います。

でも、このプログラムをやめたら、彼らはもっと繰り返すに違いない。簡単に被害者のことを忘れていってしまう。それはもっと悲しいことです。

加害者が加害行為について語れる場はすごく大事です。どんな形でもいいからプログラムにつながっていてほしい。この場をなくしちゃいけないと思います」

加害者と向き合うことでにのみやさんの中で起きた変化はどのようなことでしょうか?

「誰もが加害者にも被害者にもなり得るんだな、と考えるようになりました。プログラムを始めるまで加害者は特別な悪であり、なる人は限られていると思っていた。

でも、ほんのちょっとのきっかけがあれば誰もが被害者にも加害者にもなり得る。性暴力は相手をモノ化するから起きる。被害者だけの人生もなければ、加害者だけの人生もない。誰もが被害と加害をその身に抱え込んでいる。人間はそういう業の深い生き物です。

だからこそ、私たちがともに生きるにはどうしたらいいのかを、対話を通して考え続けたいと思っています」

にのみやさをり 1970年生まれ。横浜市在住。1995年1月、性暴力被害に遭う。同年12月病院に駆け込む。以来、現在まで通院、診察・カウンセリングを受けている。1997年から独学でカメラを学ぶ。2001年より年1回のペースで、東京都国立市の喫茶店「書簡集」、東京・代々木のcafé nookで個展を催している。著書に「声を聴かせて/性犯罪被害と共に、」(窓社)、共著に「写真に何ができるか」(同)がある。

- * *

「性暴力の加害者となった君よ、すぐに許されると思うなかれ」はにのみやさをりさんと、斉藤章佳さんの共著。ブックマン社刊、本体1800円+税。