1日1000円の分割支給や、満額不支給、扶養届のねつ造など違法な取り扱いが横行していた群馬県桐生市の生活保護行政をめぐり、市が設置した第三者委員会(委員長=吉野晶弁護士)が報告書をまとめ、3月28日、荒木恵司市長に提出しました。

報告書は「組織的な保護申請権の侵害が疑われる」とし、生活保護法8条2項違反や憲法25条の趣旨に合致しない運用があったと指摘。荒木市長もこの結論を認め、自らの減給処分や再発防止策の徹底を明らかにしました。

3事案について違法性を検討

第三者委員会は報道された事案について、具体的に検討を加えました。

事案1

受給者に口頭で同意を受け、毎日来所を求め、1日1000円を基本に保護費を分割で渡すこと、必要に応じ追加で渡すことを説明した上で、残金を金庫で保管していた。また、来所に合わせ、ハローワークの求職活動を指導していた。「本人は分割に同意していない。求職活動を(保護費支給の)条件だと認識していた」と報道された。

第三者委員会の判断は次の通り。

市福祉事務所の対応は、生活保護の申請権を侵害していると疑われる。

分割支給は例外的対応で利用者への説明と同意が必要。この事案では「真にやむを得ない理由」が明らかでない。分割支給について本人に説明していない。未支給金が生じている。

この点で憲法25条の趣旨に合致せず、生活保護法8条2項に違反する。

求職活動については、毎日ハローワークに通うような高頻度な指導が相当といえるか疑問。稼働能力の程度に見合うか、適正な支援か、求人状況に見合っているか、ケース記録からはわからない。

必要最小限度の就労指導を規定する生活保護法27条3項に違反する恐れが高い。

事案2

受給者に、口頭で同意を受け、毎週来所を求め、本人必要額を基本とし保護費を分割(週7000円)で渡し、残額を金庫で保管していた。「本人は同意していない、必要な支出ができなかった」と報道された。

第三者委員会の判断は次の通り。

市福祉事務所は、事案1では支援者の同席を拒んだり、支援者の発言を拒んだりしていたが、事案2では支援者の同席がなんの問題もなく行われた。人によって窓口対応を変えたことは何の合理的な理由も見いだせない恣意的な差別的取り扱いにあたり、生活保護法2条違反。

分割支給計画は生活保護法8条2項、3条に違反する恐れが高い。

窓ガラス破損や給湯器故障で困っているという相談にケースワーカーが応じなかったことは、生活保護法27条2項の趣旨にそぐわない。

事案3

生活保護支給決定の際、9月・10月分を決定すべきところを、10月分の支給を決定しなかった。その後、10月分の支給決定については、11月分の支給決定とともに、2〜3週間遅延した。9月分の保護費支給は支給決定から約3週間後、10月・11月分の支給は本来支給決定すべき日から約1カ月後となった。受給者からは、決定通知書を受け取っていないこと、また、9月分保護費の受領印を押していないことの申し出があった。担当ケースワーカーは8月に申請者本人が保護相談に来所した際、本人の意思で保護申請をしなかったと認識していたが、「受給者は担当者から生活保護を実施できないといわれ申請できず、9月に弁護士同席で申請できたとの認識であったこと」が報道された。

第三者委員会の判断は次の通り。

(申請者は)DVを受けて家を出たが、前住所地に荷物が置いたままになっていることをもって、生活保護が受けられないと、ケースワーカーから誤った説明を受けたことが認められ、申請権の侵害が疑われる。保護決定通知書の交付、保護費の振り込みの遅延は生活保護法24条5項違反。重度障害者であることが療育手帳から明らかなのに、病状調査として保護決定通知を遅らせたのは24条6項違反。支給遅延は「1カ月以内を限度として前渡」を原則とする生活保護法8条2項、31条2項違反。

本人の承諾も事前の説明もなく、市福祉事務所内に保管されていた同姓の認印を利用して受領簿に押印してきたこと、架空の受領日付を記入したことは大きな問題。

市福祉事務所が組織として、公金の厳格な取り扱いに関する規範意識が崩壊しており、実態を反映しない架空の金銭授受を示す受領簿の作成を問題視しないばかりか、それを是正しようとする機運すら生じない、極めて不正常な組織体制に陥っていたことが原因である。

分割支給、14分の13で記録なし

生活保護費の分割支給は14ケース見つかりました。そのうち、13ケースで、ケース記録に分割支給の記載がありませんでした。第三者委員会は「説明可能性、透明性の点で極めて不可解。組織的な不正であり、公的な記録の信用全体を著しく失墜させる」と厳しく指摘しました。

また、未支給分を手提げ金庫で保管し、その金額が最大53万円超となった時期もあったという経理担当者の証言を引用し、「極めて杜撰なものであることに間違いがない」と断じ、「組織体制の改善は避けられない」と結論づけました。

桐生市の生活保護世帯数は2011年から2022年の11年間で1163人から547人へと半減しています。これまで桐生市はその理由について「自立に向けた就労支援や年金受給手続きに関する対応の強化とともに、他法他施策の活用を徹底する取り組みを続け、生活保護の適正化をはかった効果」「高齢者の死亡が積み重なって保護世帯数が減った」と説明してきました。

第三者委員会は「その考えには賛成できない」としました。

その上で、原因について、「母子世帯の補足率の不十分性、相談業務の中で保護申請権の侵害が疑われる事情の存在、扶養届の実情を軽んじた境界層却下事案の増大、保護決定時の収入認定の存在といった複合的な要因」があると認定しました。

桐生市では生活保護利用者が保護開始時から、市社会福祉協議会やNPOなどの第三者による金銭管理を受けていました。市は第三者に委託をしていないとし、金銭管理契約は利用者の希望により紹介した、と説明してきました。これについて、第三者委員会は「金銭管理契約の締結に本人の意思がどれほど尊重されていたかは疑わしい」としました。

第三者委員会は再発防止策として、次の5点を求めました。

①適正な窓口対応のため、すべての相談の録音・録画、すべての電話対応の録音

②生活保護利用者を支援する体制として、担当外のケースワーカーや査察指導員にセカンドオピニオンを聞ける体制を作る

③適正な事務執行を実現するため、他の自治体、県との人事交流を行う

④外部的視点から監視を行う会議体(市民も含む調査委員会など)を恒常的に設置

⑤職員の自浄作用につなげる公益通報制度の運用

荒木市長「申請権の侵害」認める

第三者委員会から報告書を受け取り、荒木恵司市長は初めて「桐生市において生活保護申請権の侵害があった」と認めました。

そして「(桐生市が)極めて不正常な組織体制に陥っていたものと改めて認識しました。生活保護の崇高な理念を身勝手な解釈でねじまげ、組織風土の悪しき慣行や極めて杜撰な事務処理の数々について、問題発覚まで一切気づかなかった私共の責任は重く、心から恥じております」と続けました。

最後に「制度利用者に耐えがたい苦痛や不利益を与えたこと、桐生市民の誇りを傷つけてしまったこと、誠に申し訳ありませんでした」と頭を下げました。

業務改善の一番に「生活保護受給者」という呼称を改め「生活保護利用者」に統一し、徹底することを明らかにしました。

相談の録音録画含む再発防止策「全部やる」

また、第三者委員会が提案した再発防止策については、すべて2025年度中に実施するとしました。

職員体制では、2025年度からケースワーカーを1名増員して8名体制とし、査察指導員も1人増員し2人とするとしました。ケースワーカーのうち社会福祉士資格を有する者を2人増員し3人に、女性を1人増員し3人にすることも明らかにしました。

また福祉課生活保護係に保健師2人を配置すること、キャリア・コンサルタントの資格を有する就労支援相談員を置くこと、ケースワーカー経験のある面接相談員を1人置くことなども実施する、としました。ピーク時に4人を数えた警察官OBについては、今後福祉課には配置しない、としました。

また、市として生活保護業務運営の健全化計画を策定し、利用者への適正な対応を維持するためのチェック機能を有するコンプライアンス体制を整備する、としました。

桐生市の生活保護利用者が提起した国家賠償請求訴訟についても、「第三者委員会の報告書を踏まえ、代理人弁護士と協議の上、適切に対応する」と話しました。

最後に処分について述べました。

市長は給与の3割を6カ月、副市長は2割を6カ月減額。不適切な対応をした職員の処分については審査委員会にかけ、次期議会までに公表する、としました。

「組織的な法令遵守の不徹底があった」

記者との質疑応答では主として次のようなやりとりがありました。

Q)報告書に「組織的」というキーワードがたびたび出ているが、一番強調したいことは?

吉野委員長)桐生市福祉事務所の組織体制が、法令遵守を徹底しない体制であったことは間違いない。

Q)認印の不正押印がモラル低下を助長して架空の日付の記載につながった?

吉野委員長)押印か、架空の報告か、どちらが先なのか正直わからないが、実態としては1ヶ月分がある一定の日に全額交付されていたという体裁になり、ケース記録にも分割支給の記録がない。これでは後の検証に堪えない。担当のケースワーカーが個別に、ケース記録とは別のところに記録していた。分割支給の実態を外部の目から見たときにわからなくするということがあったのではないか。

いずれにしろ、公金の扱いですのでそういったことは許されない。

刑事告発、国賠訴訟「弁護士と相談の上、対応を決定」

Q)不正押印で刑事告発された職員がいる。報告書を受け取ってから対応すると言っていたが。

荒木市長)報告書を受け取りましたので、訴訟代理人弁護士と相談の上、対応を決定していきたい

Q)報告書に申請権の侵害があったと疑われる、とある。(申請を受け付けない)「水際作戦」が行われたいたということか。

吉野委員長)職員として求められる対応からかけ離れている状況がうかがわれる。申請時の対応では申請権の侵害が疑われる状態があったと思われる。

厚労省の監査指針に、「申請権侵害が疑われる行為は厳に慎まなければならない」とある。申請権の侵害があったと断定できずとも、疑われる行為があっただけで、問題だ。

市長「市民の情報提供、全部読んでいない」

Q)市民から100件を超える情報提供が第三者委員会に寄せられた。全部読んだか?

荒木市長)まだ、全部は読んでいないが、概略は聞いている。公務員による市民への言動とは思えないものが含まれていた。重く受け止めている。

Q)報告書の中では一連の不適切な行為が福祉事務所の上長からどのような指示、命令で行われたかについて言及がないが、誰の要請によるものだったのか?

吉野委員長)職員から事情を聞いた。組織的な一定の方針について、職員は否定している。委員会としては明確な反証が見つけられなかった。

明らかな違法行為があることについて、管理職に至るラインのどこもチェックしていない。個別の人の責任追及というより福祉事務所全体の取り組みが問題だったと考えている。

Q)なぜこういうことが起きたのかがわからない。総務部長は「財政的な理由」を否定した。

荒木市長)組織内に大きな問題があったと思っている。法令遵守意識の欠如、利用者を軽んじる意識があったこと、チェック機能が働かなかったこと。ダメなものはダメといえる職場環境ができていなかった。何かをやってすぐに信頼回復ができるものではない。丁寧に組織内で共有し、市民説明を果たしていく中で信頼回復につとめていきたい。

吉野委員長)どうしてこうなったという明確な物語は調査では見えてきませんでした。

生活に困る方が目の前に居るときに、ニーズをつかんで支援につなげるという普通のケースワークができていなかった。事務所全体としてどうすべきかをとらえきれていなかったと考えている。

生活保護利用者を「素行不良者」扱い

Q)第三者委員会に類似する会議体は、2025年度に設置するのか?市民から無作為抽出の委員を検討しているか?

荒木市長)設置は25年度のつもりでおります。委員の人選は、なるべく幅広い人から意見をいただけるようにしたい。

Q)福祉課に警察OBの雇用をしないというのがあったが、理由は何か?

総務部長)就労支援相談ということでこれまでお願いをしてきたが、今回キャリアコンサルタントから応募があったので、まずその方を採用したい。

Q)市営住宅の入居要件に身元引受人が必要というのは今後も継続していくのか。身寄りがない方が金銭管理団体と契約をせざるをえない一因になっている。

建築住宅課)単身で入居する場合については連絡が付かないと困るため、身元引受人を設定していただいている。運用について変更の予定はない。

Q)市民を「素行不良者」という分け方をしていた。旧生活保護法による差別的な取り扱いが、桐生市ではずっと続いていた。それは何か原因やマニュアルがあるのか。

福祉部長)旧法を意識したケースワークは行われていない。意識の中で「悪しき慣行」として引き継がれてきたものがあったのかな、と。

Q)再発防止策についておたずねします。情報提供には人権侵害がいくつもあった。防止という意味で録音は重要な再発防止だと思うが、その録音をどうチェックするのか、イメージがあれば。

総務部の中に生活保護関係の相談窓口を作られるというのはどんな形か?

福祉部長)あいまいな行き違いが起きそうなケースについて録音をし、検証したい。確認が必要な場合に録音の記録をする。いや、録音は全件いたします。

人材育成課長)相談窓口は人材育成課内に設置。ケースワーカーに言いにくいことについてお話を聞く。福祉課とともに課題を解決する。

窓口を囲うブースの設置を検討している。窓口についてはチラシ等で周知する。

全国調査団も報告書受け、会見

第三者委員会と市の記者会見の終了後に、研究者や支援団体などでつくる「桐生市生活保護違法事件全国調査団」が、桐生市内で会見を開きました。

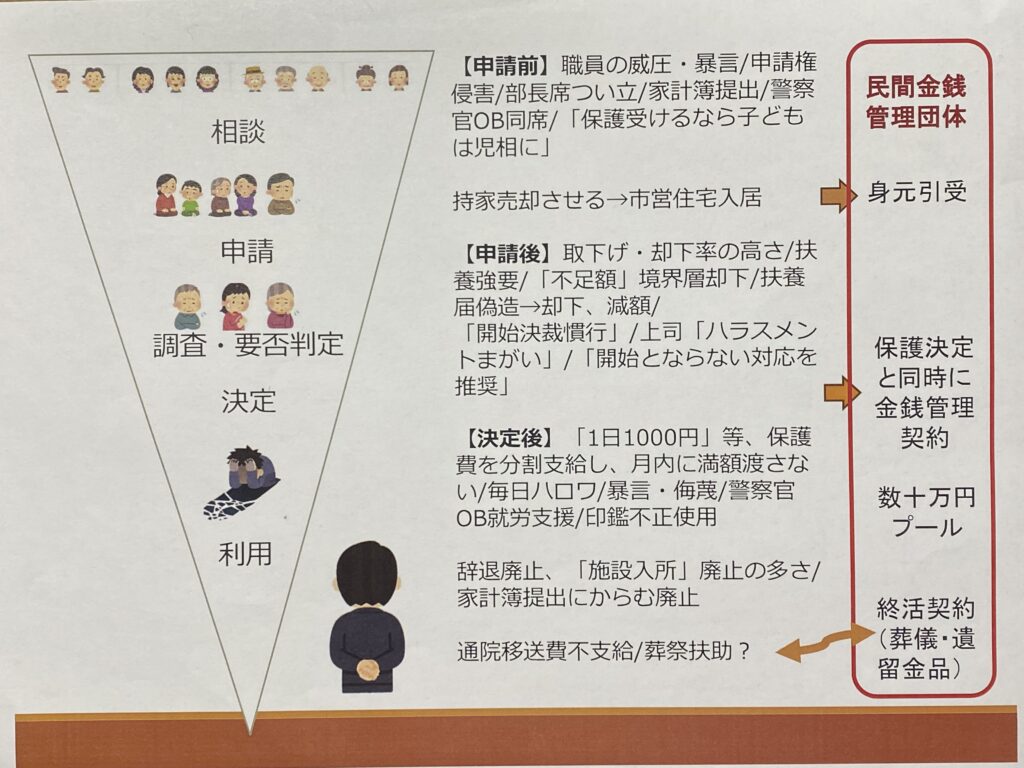

稲葉剛・つくろい東京ファンド代表理事は、桐生市の生活保護行政の問題点について、図を示して解説しました。

問題点は大きく3つの段階に分類できます。

【申請前】

職員の威圧・暴言/申請権の侵害/部長席に衝立/家計簿の提出を求める/警察官OBが相談に同席/「保護を受けるなら子どもは児童相談所に預ける」と虚偽の説明/持ち家を売却させ、市営住宅に入居させる/身元引受人として民間金銭管理団体と契約

【申請後】

保護取り下げ・保護却下率の高さ/家族、親族への扶養強要/扶養者に仕送りを強要し、仕送りの金額に「不足額」と書かせる/境界層却下/扶養届の偽造/上司が保護開始とならない対応を推奨

【決定後】

「1日1000円」等の分割支給/月内に満額未支給/毎日ハローワークに通わせる/利用者への暴言・侮蔑/警察官OBが就労支援/印鑑の不正使用/保護の「辞退廃止」「施設入所廃止」の多さ/家計簿提出にからみ保護廃止/通院移送費不支給

重層的な保護の絞り込みがあった

稲葉さんは「申請権の侵害は他都市でもあった。しかし、桐生市の問題は申請後にもあった。市福祉事務所の調査・要否判定のプロセスにおいて不正があった。扶養判定、架空の仕送り認定など、生活保護の捕捉性の原理を悪用した要否判定が一つの特徴だ」と話しました。また、保護決定後にも「短期で保護から閉め出すような対応が取られた」と指摘し、「重層的な保護の絞り込みがあった」としました。

その上で、第三者委員会の報告書について、26項目に分け、チェックしました。

●「言及・分析がなされている」は5項目。

・「1日1000円」など保護費を分割支給し、月内に満額渡さないことの違法性

・ハローワークに毎日通わせる指導の違法性

・保護決定後、保護費支給が大幅に遅延し、職員が受領簿に押印していた事例

・扶養届に「不足額」と記載した上で境界層却下

・第三者委員会終了後の継続的な検証・監視体制の必要性

●「言及・分析が十分ではない」は8項目。

・10年で生活保護利用者が半減した理由

・申請権侵害(水際作戦)の常態化とその背景にある組織方針

・印鑑1948本の保管と不正使用の実態解明

・申請後の取り下げ率、却下率の高さとその要因

・親族に対する扶養の強要

・扶養届の偽造。カラ収入認定による却下や保護費の減額

・民間金銭管理団体との契約の強制性

・母子世帯の急激な減少とその要因分析

●「言及・分析がない」は13項目。

・職員による暴言、威圧が日常化していた背景分析

・警察官OBがほぼ全ての新規面接相談に同席

・申請前に家計簿を提出させる対応

・保有が容認される居住用不動産の扱いの誤り

・(職員の証言にあった)「保護開始決裁慣行の重圧」の意味

・辞退届の強要

・市福祉課と民間金銭管理団体の関係ができた経緯

・「施設入所」廃止や市外への転出

・警察官OBが就労支援も担当

・利用中の家計簿提出指導と停廃止の実態

・通院交通費を支給しない対応

・退職した幹部ヒアリングに見られる強固な差別・偏見とその影響

・100件の市民からの情報提供に関する追加的な検証の必要性

謝罪と補償に言及なし

稲葉さんは「桐生市は、本来なら生活保護が利用できた人を、できないように追い詰める対応を積み重ねてきた。この人たちの生活が今どうなっているのか。謝罪と補償が求められるが、そうしたことへの言及はなかった。再発防止策はあるが、生活保護を利用できなかった人への救済策が示されていない」と話しました。

生活保護行政に詳しい花園大学の吉永純教授は「今回の報告書の最大の評価点は3事案について掘り下げて分析し、全部違法だと言ったこと。生活保護法の根幹的な条文に反する、従って憲法25条の趣旨に反すると明確に言ったことは大事だと思う」と評価しました。

一方で、3事案は「氷山の一角」とも指摘。「構造的な問題をどう解決していくかのスタートにやっと立ったところで、もっと掘り下げる必要がある」としました。

また生活保護世帯の半減について、「漏給状態」と認めたことも評価しました。「桐生市は違法行為によって生活保護から排除された人の救済をまず示すべきだ」と強調しました。

深い闇は解明できない

尾藤廣喜・弁護士は3事案について違法性が指摘された点は評価できるとした上で、「3件をフォローするだけでは桐生市の深い闇は解明できない。それを引き続き解明していく必要があるのではないかと思っている」と話しました。

関口直久市議は「桐生市は生活保護が受けづらい町。本人はやめたいと言わないのに、長く生活保護を受けているからやめましょう、と一方的に切ってしまう。その人はもう怖くて申請はできませんという状況だ。窓口の暴言で、市役所に、保護課に行きたくない、となる。暴言は長い間、意図的に続けられてそれが水際作戦につながってきた」と話しました。

桐生市は4万9000世帯の約3分の1にあたる、1万6000世帯が非課税。生活に困窮する人が多い中で、生活保護を受けさせない行政が長く続いてきました。関口市議は「市長から、市民を大事にするという施政方針演説が一切出てこない。この報告書を実行させるにはものすごい労力が必要なんだと思う」と話しました。

「ここが出発点」 今まで以上の大きな努力が必要

調査団の団長を務める井上英夫・金沢大名誉教授は「ここが出発点。この報告書の中身を実現していくには、今まで以上の大きな努力が必要だ」とし、報道や検証の継続を求めました。

今回の問題は「人権の剥奪」にあたるとし、「国や自治体には人権を保障する義務がある。その意識がなくて、人権を尊重するとか、(保護利用者に)寄り添うとか言っている。公務員には人権を保障する責任があり義務があるという構造として捉えないと、寄り添い、すなわち同情となり、戦前の救護法や明治時代の保護受給規則に先祖返りをしてしまう。桐生市に人権意識、人権教育を打ち込まなければいけない」とまとめました。