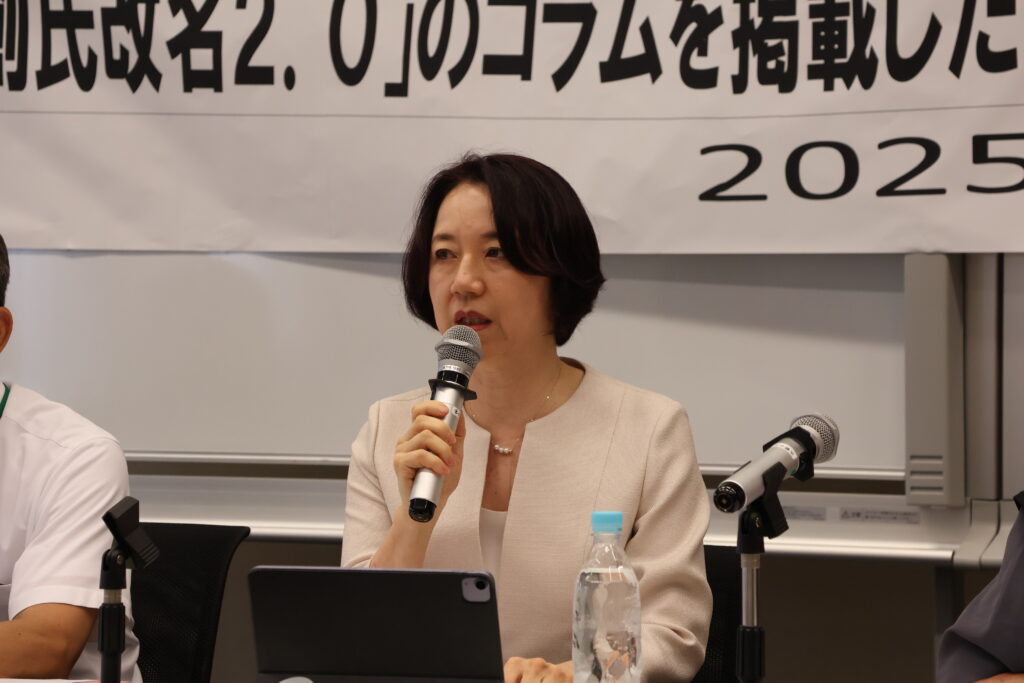

新潮社が発行する週刊新潮のコラムで事実誤認の上、名指しで人権侵害を受けたとして小説家の深沢潮さんが8月4日に都内で記者会見を開き、新潮社に謝罪などの対応を求めました。

コラム「創氏改名2.0」 7月24日発売の「週刊新潮」7月31日号に掲載されたジャーナリスト高山正之氏の連載「変見自在」。この回のタイトルは「創氏改名2.0」。高山氏は他人からの伝聞の形で、米国籍の取得に比べ、日本国籍を取得するのは簡単だ、と断じた上で、深沢さんら、出自が日本以外にある人の名前を数人挙げた。コラムは「日本も嫌い、日本人も嫌いは勝手だが、ならばせめて日本名を使うな」と締めくくっている。

「人権侵害政策の名をあえて付し、悪質」

会見では最初に弁護士の佃克彦さんがコラムの問題点を解説しました。

コラムは深沢氏について「日本人の差別意識を批判する深沢潮が韓国の子女だと朝日(新聞)が明かしたのはだいぶ後になってからだ」と書いています。

佃弁護士は「深沢氏は作家デビュー当時から、自分がコリアンルーツであることを隠していない。隠していない以上、『朝日が明かしたのはだいぶ後』という事実は全くない」と、事実誤認を指摘しました。

佃弁護士は、結論部分について、「外国にルーツがある人は、日本を批判する場合には、そのルーツがわかる名前にしろ、と言っているにほかならない」とし、「創氏改名2.0」というタイトルと合わせ、「韓国を日本が植民地支配し、日本人化を強いた人権侵害政策の名をあえて付しており、悪質だ」と批判しました。

佃弁護士は深沢さんの代理人として8月4日付けで新潮社に対し、2点を要求しました。

①このコラムの何が問題であったかについて総括をした上で、深沢氏に対し、差別的かつ人権侵害的な言及をしたことについて、文書をもって謝罪すること

②深沢氏が、自身で自由に人選をして本件コラムに対する批判・反論をするためのスペースとして、可及的早期に「週刊新潮」誌上に、最低8ページの紙幅を確保して提供すること。

回答期限を書類到達後10日以内としています。

「驚き、怒り、悲しみ、呆れ、そして恐怖」

深沢さんは会見で、当該コラムに初めて接した時のことを次のように振り返りました。

「驚き、怒り、悲しみ、呆れ、そして恐怖といった感情がまじりあって、しばらく呆然としてしまいました」

深沢さんは2012年、新潮社の「女による女のためのR18文学賞」に応募し、在日のお見合いを斡旋する女性を描いた「金江のおばさん」で大賞を受賞。デビューしました。

その経緯を振り返り、「受賞した時はとても誇らしかったです。もともと女性の性をテーマにした文学賞でしたが、私が受賞した年からテーマは何でもよくなりました。そこで在日の女性を描きました。新潮社が日本で生きづらい思いをしているマイノリティの小説を是としてくれたと思いました」と話しました。

それだけに、今回のコラムが新潮社からの出版物に掲載されたことについて「屋上でいい景色を見せてくれたと思ったら、背後から突き落とされた、そんな感覚です」と表現しました。

名前はその人の存在と密接に結び付いている

自身のペンネームが当時住んでいた地名と石川啄木の歌に由来すること、日本に生まれ育ち、日本語で物語を紡ぐようになった自分にプライドを持っていることなどを述べた上で、「名前」について、次のように話しました。

「韓国籍だったころ、通称名を使っていました。私の家族は、重い心臓病を患う姉が、コリアンルーツだからといじめられないようにと、姉の小学校入学の際に通称名を使い始めました。通称名を使うひとびとは、それぞれに事情があるのです。そして、その大きな理由は、民族名だと差別に遭うからなのです。あまたの在日コリアンといわれる人々が、こうして通称名を使って生きています」

「名前というのは、その人の存在と密接に結びついています。在日コリアンのなかには、通称名が自分のアイデンティティの人もいます。私に関して言えば、ペンネームも、かつての通称名や民族名も、本名も、すべてが私であり、否定するものではなく、それぞれが私にとって大事なものです。他人にこういう名前を使えと強要されたくありませんし、されてはならないと思います。ありのままの自分に誇りを持って生きていける、多種多様なルーツや生きざまのひとびとが胸を張って生きていける、そんな国、日本であってほしいです」

「新潮45」の廃刊から何も学ばなかったのか

新潮社は2018年9月、杉田水脈衆院議員(当時)の原稿がセクシュアル・マイノリティの人権を毀損していると批判され、月刊誌「新潮45」を休刊(事実上の廃刊)にしました。質疑応答でそのことに触れ、深沢さんはこう話しました。

「当時、『かけらのかたち』という単行本を新潮社から出版するため、作業をしていました。このような会社からは出したくないと言ったことがある。文芸担当の人たちも本当に怒って中で闘っていたのをみて、この会社は自分たちで変わろうとしている、差別的なことはしないということを会社の考え方としてこれから持って行くんだなとホッとした。しかし、今回このように個人攻撃を受けたことで、本当に自浄作用があるのかを問いたいと思った。新潮45の時は文芸部の人は被害者に近いと思っていた。でも、被害者とするには、もう責任が重いのではないか。新潮社という会社にいる以上、どんな立場でも逃れられない。私が本を出す時にも新潮社の校閲は大変優秀で、細かい単語一つ一つ、これは差別用語にあたるから使用しない、などチェックしていたのが、なぜこのコラムについてはその機能が働いていないのか大変疑問です」

版元に何かを言うことは文芸界において何かをあきらめること

書き手が版元に抗議するに至った、その重い決断について問われ、深沢さんは次のように話しました。

「正直なことを言うと、村上春樹さんのような大作家ですとか、直木賞を受賞したような作家ではないわけですから、力関係は版元が大きい。広告にしても何にしても、忸怩たる思いがある。でも、口をつぐむということがすごく多い。特に大きな版元に対しては言えないです」

「新潮社は山本周五郎賞、三島由紀夫賞を持っている。賞を受賞しないと売れない時代に、賞を与えてくれる版元に何かを言うということは、文芸界において何かをあきらめることです。抗議をすれば、文芸界において自分が面倒くさい人だと思われたり、大切にされないであろうということは覚悟しています。でも、今の時代ですから色んな形で小説は発表できる。それでも私の本を出すという版元さんもいる」

排外主義が蔓延する世の中で

7月に行われた参議院議員選挙では政党が「日本人ファースト」「違法外国人ゼロ」などの標語を掲げて争い、外国人政策が争点の一つとなりました。そうした社会の空気の中で、このコラムは掲載されました。深沢さんはだからこそ抗議したといいます。

「今年6月11日に、私の父が亡くなりました。最期まで『日本の社会で、善良な市民になれ』と言い続けてきた。父は本当に善良な市民だった。人に譲り、謙遜して生きてきた。その姿を見て、本当にこれでいいんだろうか、と。差別されても、黙っている。自分が乗り越えればいいんだと耐えてきたことで、排外主義が蔓延してこんな世の中になっている」

「私の娘が先の選挙で排外主義的な政党が伸びたことにショックを受けて、『もう日本にいたくない』と言い出した。ここで誰かが泣き寝入りをするということは、傷ついたり、恐怖を感じたりしている人が増え続けることになってしまう。大きな責任感とか社会正義に燃えてとかいうことではなく、自分の家族を守りたい、自分の権利を守りたい。声を出せない人がいっぱいいる。私は声を出せる立場にあるから出そうと思いました。たくさんの人たちがコメントを出してくれたことは本当に心強い、ありがたい。これまでアクションをしてこなかった人たちが連帯してくださっている。身がすくみそうになるんだけど、ひとりで闘うんじゃなくて、みんなが一緒に怒ってくれているということで、がんばって行こうと思います」

小説家、作家らの抗議、続く

コラムには小説家、文学翻訳者、ライターら多くの人が批判の声を上げています。その中には新潮社から書籍を刊行した人、新潮社の媒体で連載を持つ人も含まれています。記者会見ではその一部が紹介されました。

柚木麻子さん

私は2022年から新潮社主催のR-18文学賞の選考委員をしております。

今回、深沢さんが、デビュー版元であり、出版契約を結ぶ新潮社さん発行の雑誌で、事実誤認の情報のもと、深刻な人権侵害を受けたこと、それに対して誠実な対応がなされないことは、選考委員として看過できることではありません。

山内マリコさん

当該コラムがあまりに人種差別的、ヘイトスピーチ的な内容で、深刻な人権侵害であることは、火を見るより明らかです。なぜこの文章が掲載されてしまったのか、レギュレーションの見直しを含め、問題解決に向けて迅速に対応することを版元に求めます。

差別心を向けられ名指しを受けたのが、版元と出版契約を結ぶ関係である作家であったことは、極めて大きな問題だと認識します。作家は、出版社のステークホルダーのなかでも、かなり近い位置にあります。多くは個人で、表現というリスクの高い活動に取り組んでおり、版元の協力なくしては職業として成立しない、脆弱な立場に置かれています。今回の一件は、ステークホルダーである作家が、誌上で個人攻撃を受けるという、版元への信頼を大きく失墜させるものです。作家がいかに軽んじられているか、版元から尊重されない、守られない存在であるかを突きつけられた出来事でもあります。版元のこのような態度は、すべての作家の表現活動を著しく阻害するものです。

特定の国の人々に対し、すでに差別用語とされている言い方を意図的に用いている点も、併せて撤回・謝罪すべきものと考えます。人権デューデリジェンスへの真摯な取り組みを求めます。

温又柔さん

わたしはこの国の生まれではありませんが、わたしを育んでくれたのは間違いなくこの国です。生まれたときからずっと日本人である自分を信じて一度も疑ったことがないひとたちと、同程度ぐらいに、たぶんわたしは、日本が好きなのです。日本を、嫌いになれない。日本人を、嫌いたくない。日本に亡びてほしくないからこそわたしは、煙たがられようと、疎んじられようと、この国の大多数を占める日本人たちにこそ宛てて、いろいろ言おうと試みるのです。たとえわたしが、どんな名前の持ち主だとしても。

村山由佳さん

あれほどの差別と中傷に満ちみちたコラムの掲載を、どうして事前に止められなかったのか不思議でなりません。これまで同誌編集部への信頼をもとに原稿を寄せてきた者として、深い失望と憂慮を覚えます。

桐野夏生さん

「週刊新潮」の当該コラムによる名指しのヘイトは、女性差別も感じられる悪意だ。ここに作家個人として、強い批難の思いを表明する。「週刊新潮」編集部は、この問題にどう向き合うか、真剣に考えるべきだ。

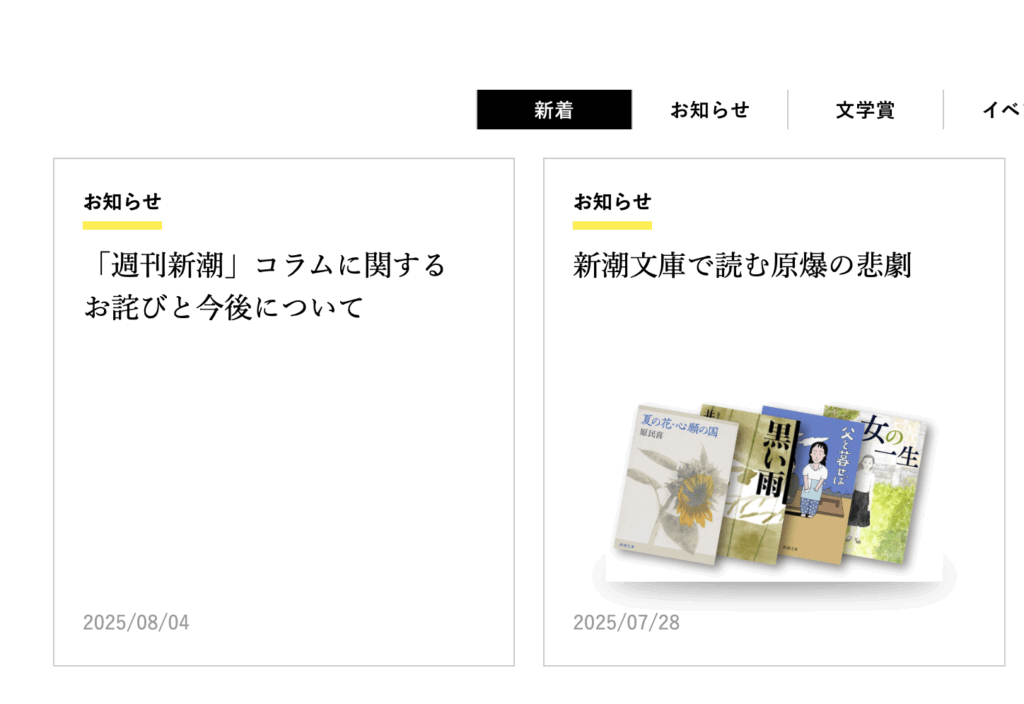

新潮社がホームページに「お詫び」

新潮社は4日、ホームページ上にお詫びを掲載しました。

「書き手に寄り添い良い作品を共に生み出すことは私たちの重要な責務であると考えております。今回、深沢潮様の心を傷つけ、多大な精神的苦痛を負わせてしまったことをたいへん申し訳なく思っております。深くお詫び申し上げます。(中略)深沢様からのご要望は弊社に届き次第、真摯に対応を検討してまいります」

誰の何というコラムのどんな表現についての「お詫び」なのか、全く書かれておらず、読む人に意味がわからないものとなっています。

「週刊新潮」での高山氏のコラム連載は、まだ続いています。