週刊誌に外国にルーツがある作家らを名指しの上、日本名を使うなとする差別コラムを掲載した老舗出版社「新潮社」に対する抗議のスタンディングが9月1日夕方、東京都新宿区の同社本社前でありました。出版、編集や書店にかかわる人たちの有志でつくる「ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会(BLAR)」が呼びかけ、本や読書を愛する市民約60人が集まりました。

問題となったコラムは「週刊新潮」7月31日号に掲載されたジャーナリスト高山正之氏の連載「変見自在」。この回のタイトルは「創氏改名2.0」。高山氏は作家の深沢潮さんら、出自が日本以外にある人の名前を数人挙げ、「日本も嫌い、日本人も嫌いは勝手だが、ならばせめて日本名を使うな」と主張しました。これに対し、深沢さんは8月4日に記者会見を開き、新潮社に抗議。なぜ差別的、人権侵害的なコラムを掲載したのか総括の上、謝罪するよう求めました。

新潮社、書面で「差別的な考え、毛頭ない」

これに対し、深沢さんの代理人である佃克彦弁護士に新潮社から見解を示した2通の書面が届きました。

【8月12日付】

差別的かつ人権侵害にあたるようなコラムを掲載するような考えは毛頭ございませんでした。しかしながら、高山氏が言うところの真意が極めて伝わりづらいものとなっており、それどころか、深沢様をはじめ多くの方に『差別である』『人格権を著しく侵害する』と厳しいご批判を受ける事態に至ったことはまことに申し訳なく、深く反省しております。

【8月22日付】

筆者によれば、当該コラムの主眼は『朝日新聞の報道姿勢を問うたもの』であり、編集部もそのように読み取り、掲載に至りました。しかしながら、『差別的かつ人権侵害にあたる』というご指摘、ご批判については、真摯に受け止めており、そのような文章を掲載した責任を痛感しております。

深沢さんは、新潮社自らが「差別があった」とは決して認めようとしない回答に「絶望」し、出版にかかわる新潮社との契約解除を進める意向を明らかにしました。

#私が好きだった新潮社の本

抗議のスタンディングはこのような状況を受けて行われました。呼びかけ人の岩下結さんは、昨年まで出版社で書籍編集者として働いてきました。BLARは嫌韓、嫌中本が多く平積みされる書店の状況をなんとか変えたいと2014年に発足。それだけに差別コラムへの抗議は「我々がやるしかない」と取り組んだといいます。

岩下さんは「深沢さんだけを孤立させてはいけない。深沢さん宛ての文章や、新潮社のホームページに謝罪の言葉はあるが、何に対しての謝罪なのかはっきりしない。差別を差別と言おうとしないのが問題だと思った」と話しました。

スタンディングの参加者には、「#私が好きだった新潮社の本」を持ち寄るよう呼びかけました。

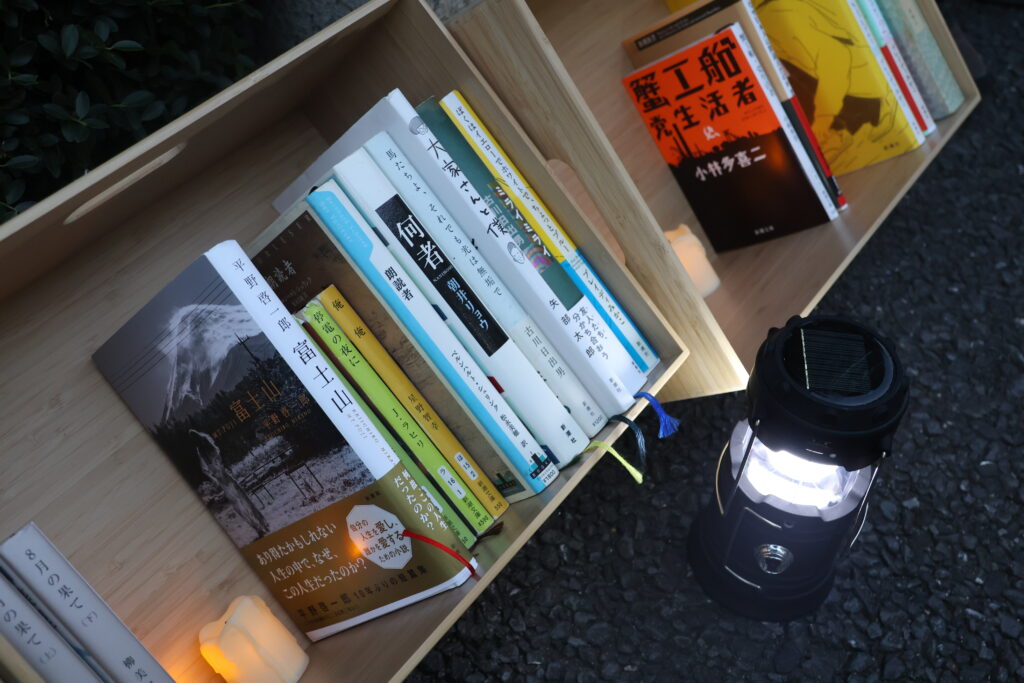

「蟹工船」「異邦人」「僕はイエローでホワイトでちょっとブルー」「車輪の下」「黒い雨」「流れる」「大家さんと僕」「朗読者」……時代も筆者の国籍もさまざまな、新潮社が出版してきた本が、歩道に置かれた小さな本箱に並びました。

新潮社の社員に「あなた方は本来、いい本を出していたよね」と語りかけ、社会的責任を自覚してほしいと訴えるのがねらいです。

その上で、「深沢さんと、名指しされた人、潜在的に名指しをされたすべての人に、差別と認めた上での謝罪をすること」「新潮社は、出版社としての人権指針を明確にし、その指針をすべての媒体で明示すること」を要求しました。

本はいつまでも残る 責任は消えない

本社前のスピーチで岩下さんは次のように話しました。

本を作るのはとても労力がかかり、経済的な見返りが少ない地味な仕事です。でも、めぐりめぐって後から返ってくるものがある仕事です。10年前に出版した差別や戦争に反対する本が社会に何か変化を起こしているかもしれない。本はいつまでも残るのが魅力だなと思います。だけど、いつまでも残るというのは責任がいつまでも消えないということです。週刊誌だからすぐ読み捨てられるというのは間違いです。どこかにはアーカイブが残ります。そして、そこに書かれていたことは間違いも、差別も後々まで検証されなければならない。本来であれば、訂正記事を出すなり、謝罪をするなりしなければ、そのまま残って誰かの目にまた触れてしまう。

新潮社の校閲部がいかに丁寧に仕事をしてきたかというのは伝説のように聞いている。僕の大先輩方なわけです。そのような方々がなぜあのようなコラムを、ノーチェックで出してしまったのか。信じがたいと思いつつもずっとそうだったんですよね。チェックはするけど、週刊誌の誌風だから、書き手の意見だからという形で、差別であることを認識していながらスルーしてきた。チェック機能が働いていない出版社だということを、一度ならず二度までも露呈しているならば、いまどう変わるつもりなのかということを曖昧にせず、明らかにしてほしいと思っています。そうあってこそ、新潮社の本を今後も読み続けることができると思っています。

新潮社のコラムが煽動しているのは、自分にとって都合が悪いことを聞き入れない人に対して、お前は日本人じゃないだろうと声をぶつけることだったと思います。社会の風潮として日本人ファーストと言われる中で、日本じゃないところにルーツを持っている人が発言しづらい空気がどんどん生まれている。どこが表現の自由に資するんですかね?新潮社でも多様な国際的なルーツを持った書き手はいっぱいいらっしゃると思います。そういう人たちが自由に発言できない、日本社会に対して異議を申し立てたり、批判をしたりすれば、「お前は日本人じゃないだろう」という声がすぐに飛んでくる社会を作って、何が表現の自由だ、何が出版文化だ、と思います。

新潮社のみなさん、自分たちが出版の自由を、表現の自由をどんどんすぼめていると自覚した上で、今日の抗議を聞いてください。

親日、反日で二分することに出版社は加担しないで

ライターの小川たまかさんもスピーチに立ち、「真摯に受け止め責任を痛感しているという、深沢さんへの回答は、昨今の政治家があいまいに言葉をにごしてその場をやりすごすのと同じ。出版社がそれをやっていいのか。権力の追及ってできるのか?出版社がものを申せなくなるのではないですか?」と話し、社員らに内側からも声を上げるよう促しました。

その上で「人の心は複雑なもので、反日、親日と真っ二つに分けられるようなものじゃない。そういう複雑なものを著していくのが文学だと思います。人間には言葉がある。複雑なことを複雑なままに表現していかなければいけないと思う。親日、反日という言葉で二分することに出版社は加担しないでください」と訴えました。