女性であること、地方記者であることが凝縮された31文字の連なりに、なんども胸を突かれた。

筆者の森澤真理さんは1982年、新潟日報社に入社。男女雇用機会均等法が施行される4年前のことだ。

「記者職に女が二人も入るって」編集局の廊下鈴なり

セクハラの語も均等法もなき時代われら招かれざるとは知らず

張り込みの水銀灯下にするするとストッキングが裂けてゆく夏

文化部長や論説編集委員室長のポストも務めた。が、人事でままならないことも多かったようだ。

盟神探湯の静かに滾る会議室わたしと誰も目を合わせない

女ゆえ最年少ゆえ庇われてふらふらと飛ぶ風船の赤

この仕事に性別は関係ないはずが、ふと突きつけられる時がある。

東日本大震災の翌日、大阪本社の夜勤席で東北に応援に出す記者のリストを作っていた私の背に、上司から「福島は、女はあかんからな」と声が飛んだ。この日、福島第一原発1号機が水素爆発を起こし、放射能汚染の心配が強かった。

「なんでダメなんですか? 私は結婚も出産もしません!」

後輩の女性が泣きながら食ってかかってきた夜を思い出した。

産む性と見なされ原発二十キロ圏内取材を外されており

元日に躍る見出しは「人口減」減の字滲む小雪に濡れて

女性記者が現場にいなければ到底見えない、気づかれないものが確かにある。

地元出身の女子プロレスラーの試合の会場で

特設のリング囲める千人のなかにもおるらん<殴られる妻>

新潟市であったAKB総選挙の会場で

闘わぬ男らの振るペンライト四方に渦巻く星の海かも

頂点を目指すと甘き声に言い上顎かすかにさ迷わせたり

コロナ対策を論ずる国会審議をきいて

国難と発語するとき男らの与野党問わず少し得意げ

森澤さんは徐々に斜陽となる新聞業界で40年以上を勤め上げた。

晩年はうすく優しく延びてゆく「活躍せよ」と囁かれつつ

鼓舞されることにも疲れとりあえず汚れを拭くかガラスの天井

語らずに去りし数多の女性記者みな佳き声を持ちてありしよ

森澤さんが歌を作り始めたのは1999年春。新潟日報の東京支社に勤務する傍ら、大学院の修士課程に通っていたころのことだそうだ。

多忙を極める中、突然言葉が降ってきたという。

「酸欠状態に陥った脳が身体の中に残っていた韻文のリズムを使って、外の世界とつながろうとしたのかもしれない」

ジェンダーに根ざした歌が多いけれども、私をつかんで離さぬ歌は、新聞記者という仕事への愛がにじんだものだった。

三版は産みたて卵の温度ゆえインクの香ごと抱きて走りぬ

ぐんぐんと表面張力満ちてゆき最初の一字となりて零れつ

みずのおと苔の香りのひたひたと主語はわたしでなくていいのだ

今日も資料を読み込み、ニュースをはしごしながら、指先から一文字が零れるまで待つ。

書き上がった原稿の一文字の無駄を、行きつ戻りつしながら削る。

私ではなく、出来事が語り始める瞬間を捉える。

コメンテーターでも、ジャーナリストでもない、新聞記者の仕事が好きだ。

その仕事を全うした“先輩”に、歌集を閉じて頭を下げた。

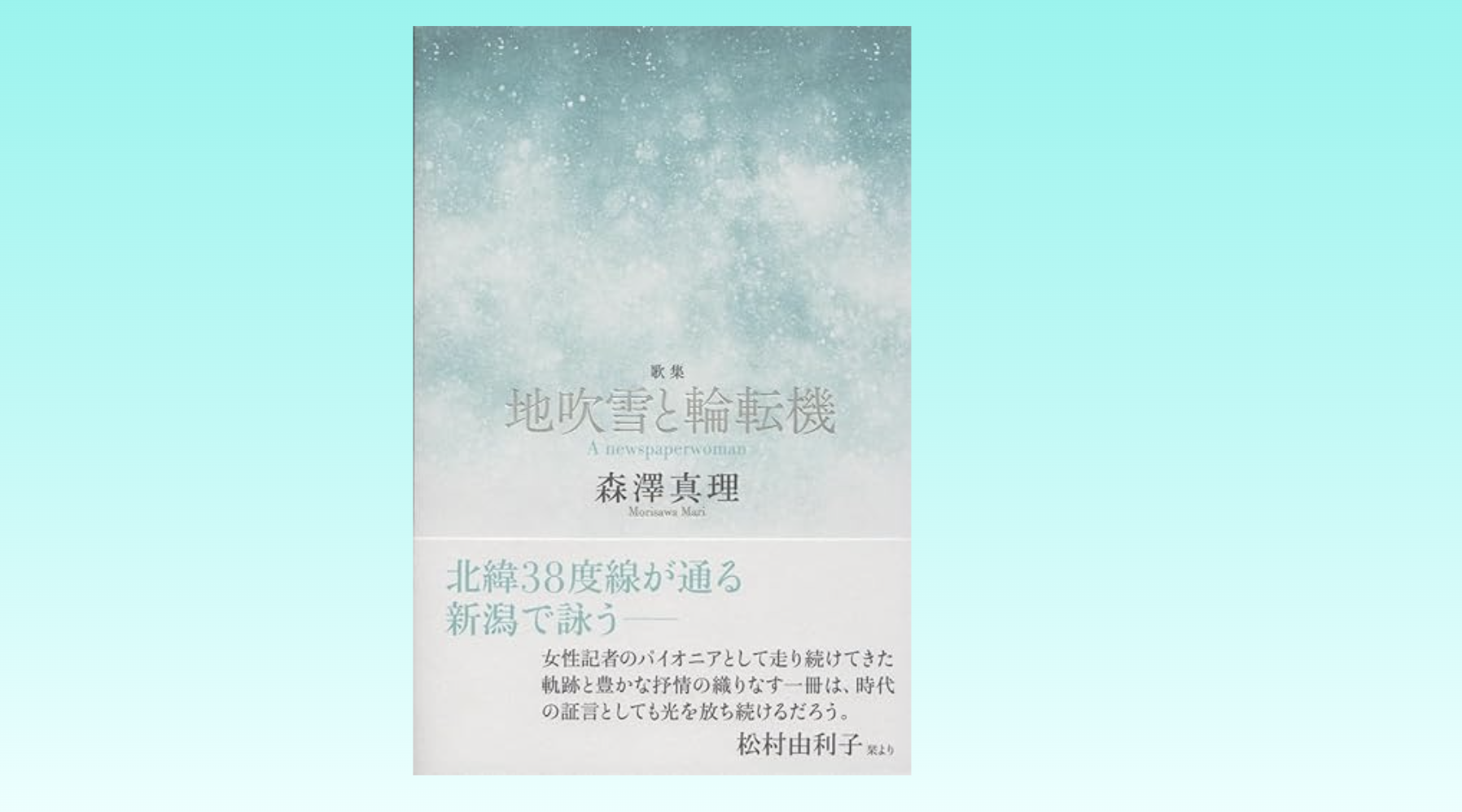

歌集「地吹雪と輪転機」は六花書林発行、本体2200円。