物価高で生活が逼迫する中、相次ぐ大学の学費値上げで学業継続もあきらめざるを得ない——そんな悩みを抱えた大学生、大学院生当事者たちと大学教員による緊急集会が5月8日、東京都内で開かれました。学生らが訴えているのは学費値上げ撤回と高等教育の無償化を実現するための、教育予算の拡充です。

集会にはオンラインも含め、全国から105大学、28大学院、1高等専門学校の学生、教員らが参加しました。

学生らの要望は次の4点です。

1)近年行われた/来年度行われる学費値上げ撤回のため145.2億円を緊急措置してください。

2)大学等の学費をまず10万円引き下げるために3216.2億円を措置してください。

3)少なくとも世帯年収650万円まで無条件に受け取れる給付型奨学金を拡充してください。

4)上記項目は、国立大学法人運営交付金、私立大学等経常費補助金、地方公共団体への国庫支出金等、大学等の基盤的経費に資する国からの支援金の増額により実現してください。

国立大学7校、私立大学の24%が学費値上げ

要望金額は事実に裏打ちされています。

学生らのまとめによると、国立大学では2019年以降、東京芸術大、一橋大、千葉大など少なくとも7校で、約10万円の授業料値上げが実施され、2024年には東京大が値上げを決めました。広島大、熊本大などは未定としながらも将来の学費値上げを示唆しています。

「大学ジャーナル」2025年1月28日号によると、私立大学の24%にあたる906学科116校が学費を値上げしました。中央大学は2025年度から4年間で8〜12万円を値上げ。武蔵野美術大では2025年度から、留学生のみを対象として36.3万円の授業料値上げを決定しています。

授業料減免や経済支援に「申請主義」の壁

各大学には独自の授業料減免措置や経済支援がありますが、大学の経営状況が悪化すると縮小のおそれがあります。支援制度は学生が申請しなければ受けることができません。

授業料減免と給付型奨学金をセットにした高等教育の修学支援新制度も、対象世帯の年収が380万円と低過ぎ、拡充は多子世帯等に限定されています。

学生らはこうした実情を基に、学費値上げ阻止、学費10万円値下げのための費用を試算しました。

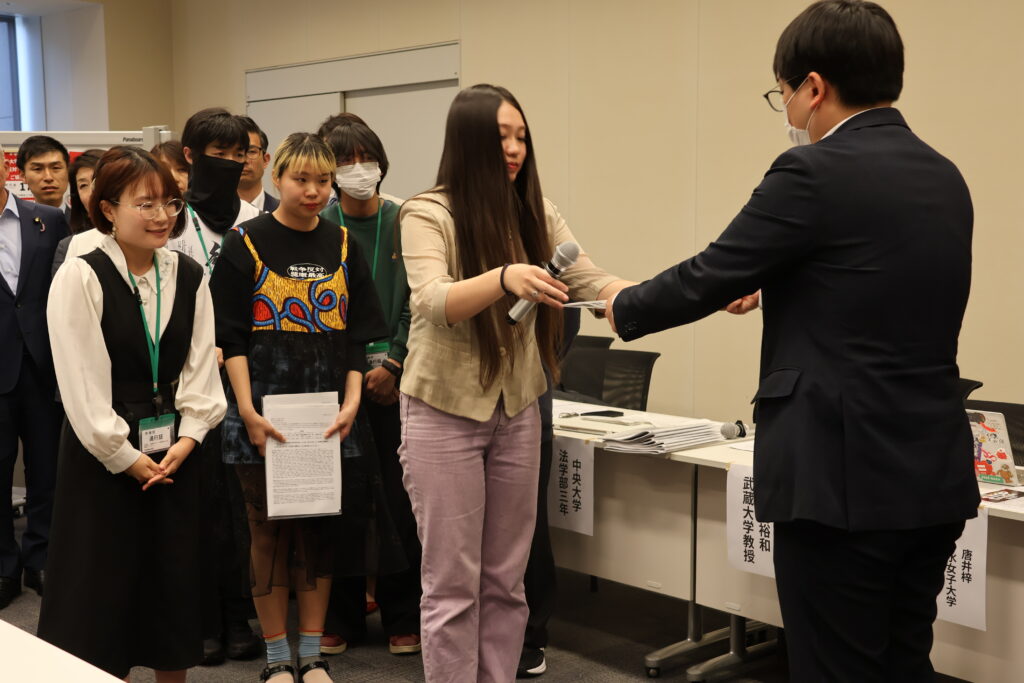

文科省、財務省、総務省に要望書

学生らは文部科学省、財務省、総務省の担当者に要請書を手交しました。

文部科学省の担当者は「学費に関して様々な考えがあることは承知しています。学生が経済的な理由によって学びを諦めることがないように必要な支援を行っていくことは重要であると考えております。必要な予算措置をがんばっていきたい」と答えました。

具体的な見通しについて学生から突っ込まれましたが、「次年度の概算要求についてはまだこれから。これまでの取り組みを進めていく」という答えにとどまりました。

財務省の担当者は「まず文科省から概算要求が出されると思うので、ご意見を踏まえてしっかりと検討していく」。

公立大学を所管する総務省の担当者は「全体的に高等教育の負担軽減というのが取られている中で、公立大学は各自治体の判断で(軽減策を)行っている。文科省と連携して対応していく」。

学生からは「答えになっていない」などのつぶやきが漏れました。

「若い世代の関心は高まっている」

主催者の一人東京大学教養学部4年、学費値上げ反対緊急アクションの金澤怜さんは 教育予算の拡充について参院選の候補者の考えを問うアンケートを実施、結果を公表すると発表しました。

毎日新聞が4月12日〜13日に行った全国世論調査では、憲法改正で関心のあるテーマに「大学などの無償化」を挙げた人は18〜29歳では32%とトップだったことを踏まえ、「関心は高まっている。高額な学費負担に苦しむ学生たちの声を集約し、世論を喚起していきたい」と話しました。

集会では9人の教員と12人の学生のスピーチがありました。どれも具体的で切実な思いのこもったスピーチでした。主なものを一部抜粋で紹介します。

9割の学生が知らないまま値上げ

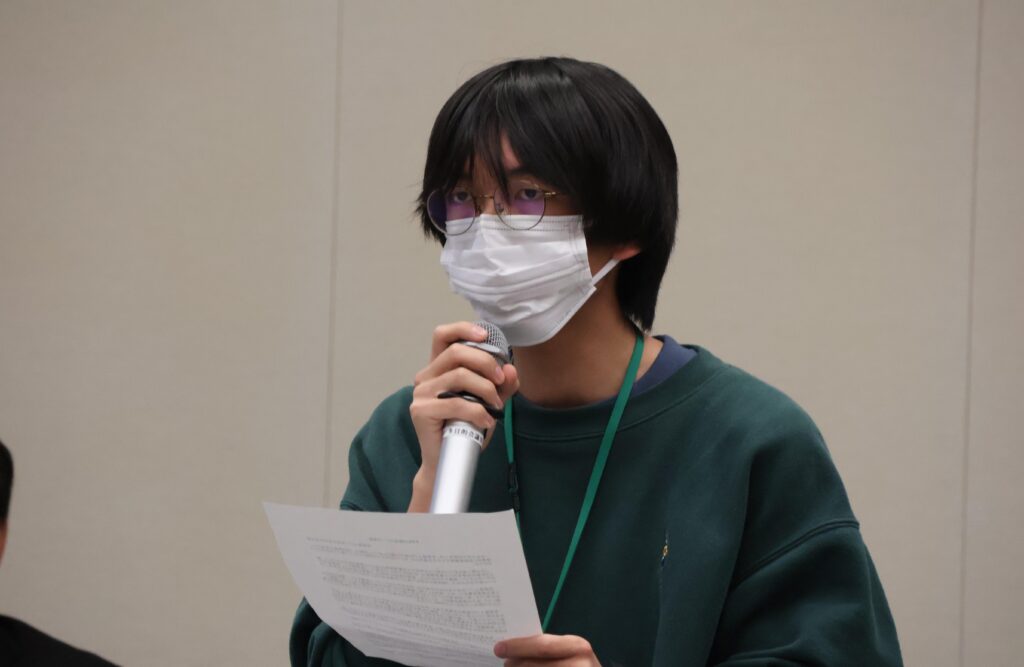

【中央大学法学部3年の男子学生】

中央大学では昨年11月、学費値上げ計画が公表されました。

内容は、2025年度入学生から、授業料と施設整備費がそれぞれ毎年2%、約2〜3万円ずつ5年間にわたって値上げされるというものです。

この公表に至るまでに大学による学生からの意見聴取はほとんど実施されませんでした。値上げ計画の在学生向けの意見聴取は、昨年9月下旬に13日間という短期間かつ、在学生向けのポータルサイトに掲載するのみでした。9割を超える学生が値上げ計画を知らないままだったのです。

学費値上げに反対する中大生の会では、学内生向けのアンケート調査を行い、現在285名から学生実態を集めています。

傾向として特に顕著なのは「学生生活の困窮とそれに伴う進路への不安」です。

実に回答者の3人中2人が「生活に困っている。もしくは不安がある」と答え、「金銭的な事情により、自分の興味関心のある進路選択を諦めた、もしくは興味関心のある進路選択ができないかもしれないと不安」という学生も3人に1人以上の割合にのぼることが判明しています。

母の老後資金で進学 「早く死ぬから」にもう限界

私自身も母子家庭で生まれ育ち、食費や教科書代など切り詰めて生活しています。

大学へは母の老後のための貯蓄を利用して通っています。

老後について母に尋ねると「自分は早く死ぬから大丈夫だ」と言われます。

こんなこと言ってしまう側も言われる側も、もう生きる限界です。

「私立大学だから学費値上げは仕方ない。自己責任だ」という声も存在しますが、現在、日本の全大学生のうち約8割が私立の大学に通っており、私立大学は日本の高等教育において不可欠といえる存在になっていると思います。

1975年、私立学校振興助成法が成立した際には、私立大学が果たしている社会的役割をふまえ、経常費補助を「できるだけ速やかに二分の一とするよう努めること」との付帯決議が採択されています。

現在では経常経費の約1割にまで抑えられているこの助成金を、すでに採択されているこの決議に則して増やすことで、学費値上げを止めるだけでなく、あまりに高い現在の学費を下げていくことも可能だと考えます。

アンケート調査では、中央大学の9割の学生が学費値上げに反対と回答しています。

学費値上げ当事者である学生の実態や意見をこれ以上無視することは絶対にあってはなりません。

留学生だけ値上げが招く排外主義

【武蔵野美術大学大学院生 松野有莉さん】

私たちは、武蔵野美術大学で導入された「留学生修学環境整備費」に関する制度的な問題に対して、学生と関係者の立場から声を上げています。この整備費は、2025年度より留学生を対象に年間36万3000円、4年間で145万円を超える金額が追加で課される制度です。この決定に際して、当事者である留学生へのヒアリングは一切行われず、費用の使途や導入理由の説明も不十分なままです。

留学生のみの値上げに関してよく聞かれるのが、「海外でも、留学生の学費が自国の学生の学費よりも高額であることは普通なので問題がない」という声です。一部の国の大学で留学生と自国学生の学費に格差があるのは、自国学生が公立学校を支えるための税金を家庭から納めているため、公立学校の学費が減免されているからです。その背景を無視し、留学生に特別費用を新設する武蔵美の突然の決定は、世界的に見ても非合理的な施策であり、決定に至るまでの経緯を含めて批判されるべき点が多くあります。

整備費の導入により、学内では学生同士の分断が生まれています。「留学生は支援を受けている存在だから、負担は当然」といった認識が広がり、差別的な言動や誤解が日常的に交わされている現実もあります。現在修士2年の留学生Rさんから、整備費施行以降、大学が偏見と外国人排除的な思想が共有されている環境になっているという報告を受けました。新入生の「留学生ってお金持ちだよね」「外人多くないか」というような発言を学内で度々耳にし、発言が周りの共感を得ている状況を目の当たりにしたといいます。大学がもはや心理的安全性が保たれない場となっているのです。Rさんは、アルバイトをしながら大学院に通い、優秀な成績を納めていますが、整備費の施行によって、同学での博士進学を諦めざるを得ませんでした。「修学環境整備費」が、留学生を能力と学習意欲ではなく、経済力によって選別するシステムであることが現れた事例だといえます。

上意下達な美術大の風土

この問題は、日本の留学政策とも地続きです。少子化により多くの大学が経営難に直面し、留学生の受け入れが急速に進められています。しかし、数の拡大と裏腹に、実際の受け入れ体制や支援制度は追いついていないのが現状です。またこのような制度設計の歪みが起きる背景には、美術大学という環境に特有の、閉鎖的で上下関係の強い組織文化があります。私たちが通う武蔵美では、学生からの声が制度に反映される制度がほとんどありません。それだけではなく、教員やスタッフもまた、声を上げにくい環境に置かれています。

美術大学では、卒業生がそのまま大学内で職を得てキャリアを築くという昇進のルートが制度的・文化的に定着しており、外部から多くの多様な視点や新しい知見が入りづらい、非常に閉じた構造になっているのです。こうした構造の中では、学生、教職員、そして運営側の間に健全な緊張感や対話の文化が育たず、上意下達型の運営が常態化しております。制度に対する疑問や学生の声への共感を公にすることすら躊躇せざるを得ない現実があります。本来であれば、知を育むべき教育機関が、内部の自由な議論すら許さない空気を持っているということ自体が、極めて深刻な問題です。

教育機関は、不平等や差別、沈黙と服従によって成り立っていてはならないと、私たちは強く思います。武蔵美で起きていることは、日本の教育の将来を考えるうえで、決して無視できない重要な社会的トピックです。私たちは改めて、国籍による学費差別の禁止を求めます。どうか、この問題に耳を傾けていただき、よりよい制度のあり方について、共に考えていただけたら幸いです。

家族主義に紐付けられた修学支援

【お茶の水女子大大学院博士課程1年 唐井梓さん】

家族主義に紐づけられた狭い射程の修学支援制度、教員の非正規化、大学のガバナンス問題、教員や学生による「自治」への介入────学費値上げ反対のアクションは、さまざまな社会の不公正と解決策を同じくしています。 納税の義務を果たしているわたしたちに対して、本当に政府、官僚、国会議員は我々の代表としての責任を果たしているのでしょうか。わたしたちは、そのあり方を問うています。長年の政治不信のなかで、自己責任に慣れすぎた社会に、どのような言葉が届くのか正直わたしにも見当がつきません。だからこそ、声を上げ続け、一緒に考えていけたらと考え、このアクションに関わっています。

文教ならびに科学技術振興費は2025年度の計上で約5兆円となっていますが、過去最大規模の防衛費、8兆円には及びません。また、高等教育や研究のための教育費は「個人」あるいは「家族」に任せれば良いという自己責任的風潮があります。「学ぶ権利」は誰しもに保障されるものにもかかわらず、確かな格差があり、現状それが保障されていると言えません。わたしもすんでのところで、研究活動をやめることなく留まり続けていられる状況です。

「女が研究者になるなんて」

問題の根本はもっと根深いところにあります。研究職・学生の、勉学や研究といった社会を問う姿勢への軽視や、そこに含まれるジェンダーの偏り、そしてそれらを是正してこなかった政治への不信感や諦めです。

わたしの周囲では「女が研究者になるなんて」「家計が厳しいから諦めろ」といった言葉が聞かれ、「研究って何になるの?」「自分で金を貯めてから行け」「好きなことをやっているくせにお金が無いなんて言うな」といった、学問を志す人々への心無い言葉が立ちはだかっています。研究は「楽しいことを突き詰める」だけでなく、社会に生きる人々の困難に立ち向かおうと、自らの生を賭けて闘う抵抗の営みでもあります。そして、それは必ず社会に生きるひとびとに還元されるものです。だからこそ、わたしは友人たちと共に闘おうとこの場に立っているのです。

わたしたち学生は、大学という自身が属する小さな「社会」から、そこに繋がっている大きな「社会」全体のあり方を考え、構造の見直しを求めます。 したがって、わたしたちは、現に今困窮している学生の方々はもちろんのこと、学生を大学に通わせている保護者の方々、大学に通う前段階の高校生の方々、そして、大学を卒業し、今まさに「貸与型奨学金」という名前の「借金」を返済している皆さん、そしてそのような方々の友人やパートナー、家族の方々、 そういったすべてのひとに自分ごととして考えてもらいたいと思います。

校外実習「交通費は出ないですか?」

【東京都立大准教授 杉田真衣さん】

私が所属している教室の必修の授業で、高校の見学に行った時のことです。帰りに学生たちとともにその高校の最寄り駅に近づいたところで、一人の学生が、隣の駅から乗った方が、電車賃が安くなると言って、皆と別れて違う方向へと一人歩いて行きました。

1駅の電車賃の差は数十円です。もしかすると他に理由があったのかもしれませんが、別の方向へと歩いて行くその学生の後ろ姿を見ながら、必修の授業であるのだし、学生が直面している現実を考えれば、交通費を支給したほうがよいのだと思わされました。

「交通費は出ないですか?」と学生からたずねられたこともあります。遠方にある高校の見学をするのはどうかとゼミで学生たちに提案した時にも、旅費の捻出が難しいという声が挙がって、行くことにはならなかったという経験もしました。

授業のレポート課題として書籍を読むことを課す際には、安価であるか、また大学や近隣の図書館に入っているかを確認してから書籍を選ぶようにしています。このように、大学で、決して高望みではない、当たり前の教育を保障しようとしても、学生の経済的な事情が立ちはだかるのです。

バイト優先、教職課程とれず

また、私は教職課程の運営に携わっているのですが、総合大学である弊学では教員免許を取得するのは「オプション」であるため、教職にかかわる授業はどうしても、午後5時50分に終わる5限と、7時30分に終わる6限に設定せざるを得ません。このことは、アルバイトで学費や生活費をまかなっている学生にとっては、高いハードルとなります。

経済苦など子どもたちの多様な背景を認識、理解できる教員になれるはずの学生たちの中に、教員免許の取得を諦めなければいけない人がいるとしたら、社会にとって大きな損失になります。

以前、学費と、家賃を含む生活費をすべて奨学金とアルバイトでまかなっていた学生が、自分と同じような境遇にある学生たちの現状を明らかにする卒業論文を書きました。インタビューに協力してくれたある人は、インタビューが終わったあと、「話を聞いてくれてありがとう」と言ったそうです。似た状況にある学生たちは実はたくさんいるのに、それほど自分の事情を話せず、孤立させられていました。

いま、たくさんの学生の方たちがつながり、ともに声を挙げていることを素晴らしいと感じます。それとともに、一大学教員としての責任もいっそう感じています。

コモンズは、みなさまのご寄付に支えられています

生活ニュースコモンズの記事や動画は、みなさまからのご寄付に支えられております。これからも無料で記事や動画をご覧いただけるよう、コモンズの活動をご支援ください。 → 寄付でサポートする