証言を聞き届ける、記録として残す、そしてまた新たな観客たちに手渡す……こうした営みを続けているドキュメンタリーがある。

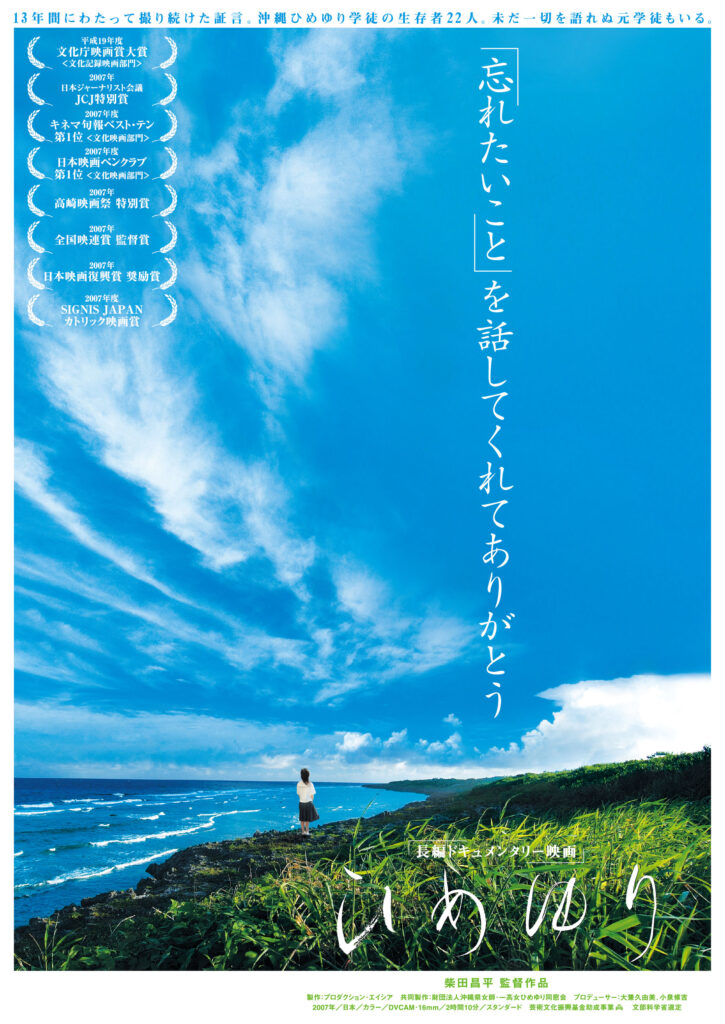

長編ドキュメンタリー映画『ひめゆり』である。

6月23日、沖縄「慰霊の日」を含む1週間、東京にあるポレポレ東中野で毎年上映されている。初上映から今年で19年目を迎えた。

本日(6月25日、1日1回上映)観に行った。熱心に映画に見入る観客で会場はほぼ満席だった。

沖縄戦は、1945年3月から90日間、沖縄住民を巻き込んだ地上戦で、米軍は、日本本土攻略の拠点として沖縄を攻撃。日本軍は、沖縄を本土防衛の防波堤と位置づけ、米軍の本土上陸を少しでも遅らせるために、壕に潜む長期戦の作戦をとった。結果、日米の戦死者は20万人以上、うち12万人は沖縄住民という膨大な犠牲を出した。

日本軍は兵力不足を補うため、県内21全ての中等学校・師範学校から生徒を戦場に動員した。その中で起きたのがいわゆる「ひめゆり学徒隊」と呼ばれた女子学生たちの非業の死である。

1945年3月23日深夜、「沖縄師範学校女子部」と「沖縄県立第一高等女学校」の寮生全員と自宅通学生の計222人、教師18人が南風原(はえばる)にある沖縄陸軍病院に動員された。そのうち136人が死亡。死亡者の86 %、117人が6月18日の「解散命令」後に死亡したり行方不明になった。日本軍が学徒隊に言い渡した「解散命令」は、結果的に米軍の包囲網のど真ん中に10代の女性たちを放り出すことになったと言える。

「彼女たちの話を決して遮らない」

上映後に柴田昌平監督のミニトークがあった。

戦後40年を過ぎた1989年、「ひめゆり平和祈念資料館」が民営で建設された。国や県の助成金に頼らず入館料で運営し続けている。開館5年後、「ひめゆりの人たちが体験をきちんと記録したがっている」という話を偶然耳にした柴田監督は、その証言を記録することになった。1994年、戦後50年を迎えようとしていた頃のことだった。

以来13年間にわたって撮影したひめゆり学徒生存者の証言は、22人分、約100時間に及んだという。「彼女たちの話を決して遮(さえぎ)らない」という姿勢で臨んだと語った。

映画はそれを3部構成(第一章 戦場動員と看護活動、第二章 南部撤退から解散命令、第三章 死の彷徨)にし、時間と場所を追って一人一人の証言者の語りを繋ぎ合わせていく。

語りに臨場感がある。

病院壕の内部や入り口、爆撃された地点、解散命令後に南部に向かう道中のガマ(鍾乳洞)、そして最後に辿り着いた海岸など、ひめゆり学徒生存者が当時、それぞれが当時居た場所を実際に訪れて語ることに監督がこだわったからだろう。

監督によれば、生存者の方たちも現場に行って思い出すこともあったという。

観る者も証言の場に導かれることになる。

手術で切り落とされた手や足がどれほど重かったか、それをゴミ箱に捨てるように言われ平然と運ぶようになった自分を“血も涙もない人間になったのだ”と気づかされた瞬間、水が飲みたい一心で見つけた水がどれほど臭かったか、砂浜いっぱいの死体を見た時の感じ、学生たちは寝る場所もなく立ったまま寝た話、一瞬の行動の違いで生死を分けた友人たちの姿……。

その場で見た光景と共に、臭い、重さ、音、痛み、感情が伝わってくる。

これらは強制動員から約3か月の間、ほぼ同時多発的に起きていたことなのだ。

ひめゆり学徒生存者は現在3人ほどと聞く。映画の中である生存者が「私たちは生き残った者ではなく、生き残された者なのだ」と語ったが、「生き残された者」22人が生の声で語った証言が記録されていることは未来への貴重な財産である。次世代の人たちと共にこの映画を観続けたい。

東中野ポレポレで6月27日(金)まで(1日1回14:30のみ)

以降、全国各地で上映予定がある。詳しくはこちら。

監督:柴田昌平

製作・配給:プロダクション・エイシア

共同制作:財団法人沖縄県女師・一高女ひめゆり同窓会

カラー/2Kデジタル・リマスター版/2時間10分/16:9

公式ホームページ

コモンズは、みなさまのご寄付に支えられています

生活ニュースコモンズの記事や動画は、みなさまからのご寄付に支えられております。これからも無料で記事や動画をご覧いただけるよう、活動へのご支援をお願いいたします → 寄付でサポートする