2025年7月3日に公示され始まった第27回参議院選挙(20日投開票)が未曾有の事態となっている。公職選挙法に基づき、国民の代表を選ぶ選挙において、排外主義が吹き荒れ、ヘイト合戦とデマの横行、その対応に追われる事態に陥っている。公平性、透明性が求められる選挙だが、争点がぼやけ、政策論議ではなくなってしまっていることに危機感を覚える。もはや民主主義の破壊の様相だ。その荒れぶりに驚き、呆れる人もいるだろう。日本の投票率は先進国の中でも低いが、さらに選挙離れが進む可能性もある。

新聞を中心にメディアが、候補者や政党幹部の発言についてファクトチェックをかけなければならない事態に陥っている。

例えば7月9日には東京新聞が参政党の神谷宗幣(そうへい)代表の発言をファクトチェックしている。

同紙は、6日に放送されたフジテレビの番組「日曜報道 THE PRIME」での「外国人からは相続税が取れない」との神谷氏の発言について、相続税の仕組みについて国税庁に取材しファクトチェックする記事を出した。

「日本国内の土地や建物などの財産は課税対象となり、所有者(被相続人)や相続する人がどこの国籍であろうと、どこに住んでいようと、税を支払う必要がある」として、「つまり、神谷氏の番組での発言は『誤り』だ」と断じている。

同紙に限らず、全国紙、地方紙、放送局が次々と、候補者らの事実に基づかない発言を否定している。これまでもファクトチェックはあったが、これほどの頻度ではなかった。放っておけば、SNSなどにより、デマが拡散する流れになり、有権者が判断を誤りかねない。

デマの無限ループが止まらない

また、候補者は排外主義に結びつきやすい「外国人優遇」などのキーワードを連呼し、そこに市民の生活苦や不満を安易に結びつけている。 市民は日常の忙しさから、大量に流布されるデマを検証することもできず、責任ある公党の選挙での発言だから「本当だろう」と思わされてしまうかもしれない。

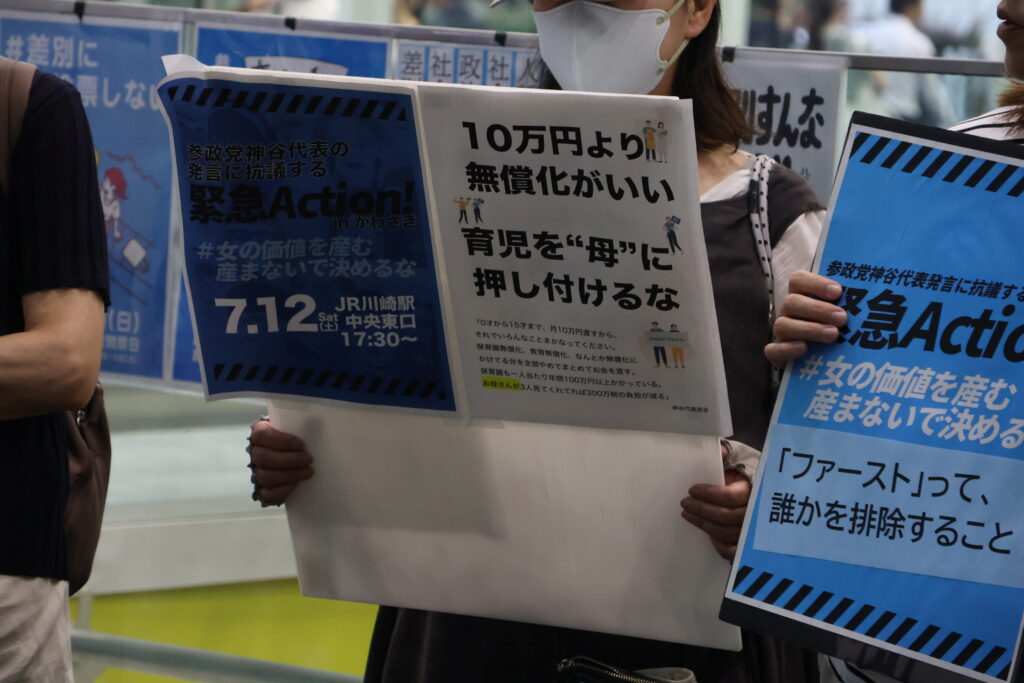

一方、 政党が垂れ流す差別的発言やデマを否定し、抵抗する市民が街頭で訴え始めている。

しかし、デマの拡散は素早く、無限ループがなかなか止まらない。消そうとしても、インターネット上の痕跡は残る。痕跡が再拡散され、今回の参院選はこのような惨状を呈してしまっている。

あからさまな民族差別は「対岸の火事」ではない

排外主義は日本に限ったことではない。むしろ、日本は海外の「後追い的存在」だ。これまでに予防に向けて学習する機会はあったはずだ。

近年大量の難民、移民の受け入れを経験した欧州では、排外主義の風が吹き荒れて久しい。日本国内でもフランス、ドイツ、イタリア、オランダなど極右勢力の台頭が取り上げられてきたが、あからさまな民族差別のニュースについて は「対岸の火事」として見られてきた。

昨年9月のドイツ東部テューリンゲンの州議会選で、「自国民優先」を掲げる急進右派「ドイツのための選択肢(AfD)」が3割超の票を得て第1党になった。急進右派が州議会最大勢力となるのは、戦後初めてだ。東部ザクセン州では第2党となったという。ドイツは大量の移民を受け入れてきた国だ。戦後1950〜70年代に労働力不足からトルコなどから移民を数百万単位で受け入れた。さらに2005 年には新移民法を制定し、本格的に移民を受け入れる政策を導入した。その結果、労働力強化策で連れてこられた移民は土地の言葉を学ぶ機会も少なかったり、就職で差別を受けたりして、ドイツ社会の中に溶け込むことが難しく、分断が生じた。

ドイツに限らず、内戦地域などからの難民や移民を受け入れた国では受け入れ政策を整えていても、文化や習慣の違いなどから軋轢や対立が生み出され、有効な解決策がないままに極右政党の台頭に至っている。

日本もこの参院選を契機に、排外主義の横行は、もはや「対岸の火事」ではなくなった。

国の統計によると、2024年末時点の在留外国人数は約376万8977人。前年比1割増で、3年連続で過去最多を更新している。在留資格別に見ると、特定技能実習生が最大で45万6595 人。雇用主が職業安定所に届け出た外国人労働者は2023年10月末時点で約205万人と、過去最高を記録した。差別の煽動や排外主義を防ぐ方策の議論が待ったなしだ。

このような事態に対して、本来なら誰が責任を持つべきなのか。デマを垂れ流す、政党や政治家、候補者はもちろんのこと、それぞれの政策を所管する政府や行政機関ではないだろうか。

情報公開法の精神からも、政府や行政機関は、説明責任を果たすことが義務であり、誤った理解は正さなければならない。所管する行政庁は見て見ぬ振りができる立場ではない。参院選の中で矛先を免れているが、政府やそれを取り仕切る政権与党の傍観を見逃してはならない。

「どんちゃん騒ぎ」に依らず、個人の声に立ち返ろう

今回の選挙では、政権与党の自民党も含めて、「我先に」と、外国人問題というキーワードで論争を展開し、介護、年金などの社会保障の問題、非正規雇用の増大による経済格差の拡大、米不足を招いた農業政策の欠陥、能登半島など被災地の復旧・復興、沖縄の基地問題といった、生活に根ざす問題の焦点化がおざなりになり、ぼやかされてしまっている。

今回の参院選は、排外主義の「どんちゃん騒ぎ」で市民が置き去りにされている選挙なのだ。

そんな中で街頭で訴える市民たちの声は、生活に根ざした個人の立ち位置から発せられ、力強い。

「子なし、シングル、76才。自分で選んだ人生や」

「産まない女性、産めない女性は優先順位を下げられていく。それが差別構造だと思う。産め産めという圧力に対して腹立たしく悲しく思っているけど、そのほかのあらゆる、彼らが望む日本人から外れた、セカンド、サードに入ってしまう人を代表して、私は声を上げたい」

「育児が楽しくない、子育てが罰と感じられるのは、男女平等が進んだからではなく、ジェンダー不平等だからです。産むのも産まないのも、結婚するのもしないのも、他人が、国家が決めることではない。私が決める」

私たちはこうした個人の声にこそ立ち返るべきだ。

20日の投票日まであと数日間ある。この流れを変えるのに、まだ遅くはない。私たちは参院選の議論を生活者目線に引き戻し、俯瞰して冷静に見つめる必要がある。 決して、この状況を当たり前にしてはいけない。民主主義の破壊に加担してはならない。

議論の本質ずらす排外主義キャンペーンを許さない

排外主義を赤裸々に押し出し、それに反発する側との対立が酷くなっていく状況で疑問が湧いてくる。

「誰が得をするのか?」

これまでのモラルが壊され、混乱状況の選挙となり、喜んでいる者がいることを絶えず、意識したい。

排外主義の行末にあるもの。憎悪の先にあるものは何かを見極めなければならないのだ。

コンビニや建設現場、介護現場など日常生活の中で、外国人を目にしないことはない。外国人の支えがなければ私たちの生活は成り立たなくなっている。人口減少の中でこの先、もっと頼らざるを得なくなるだろう。今こそ訴えるべきは排外主義ではなく、対立を生み出さない、実効力ある政策についての議論ではないだろうか。問題が浮上して解決したいなら、排外主義の連呼ではなく、不足する政策の修正への議論が必要だろう。選挙は共通の課題をみんなで一緒に考える良い機会だったはすだ。

本来すべき議論の本質をずらすような排外主義キャンペーンを許さず、#差別に投票しない 。私たちは今一度、冷静に踏みとどまり、どの政党が堅実な政策を掲げているのかを見定めていきたい。