ずっと消化できないまま、耳に残っている言葉があります。「自分だけ早く帰っておきながら、女性議員を増やせだの、どの口が言っているんですか」。地方の新聞社で記者をしていたとき、同僚が言った言葉です。彼の声は怒気を含んでいました。

私は当時、子どもを育てながら記者やデスクをしていました。平日の退社は午後6時。職場の気ぜわしさがピークに入る時間帯に会社を出て、保育園や学童保育へ向かうというのがもう10年近く、私の日常になっていました。そんな女性のデスクが、女性記者たちを巻き込んで「なぜ女性議員が増えないのか」と問う原稿を書いている――。遅くまで仕事をしていた彼は許せなかったのだと思います。「俺たちと同じフィールドで同じ負担を背負ってもいないのに、何がジェンダー平等だ」と言いたかったのかもしれません。

いろいろと反論はしましたが、返ってきたのは「子どもを産んだのはあなたの自己責任でしょう?」という言葉でした。その後、どうやって会話を終えたのかは記憶がありません。

彼の後ろには同じ不満を抱く人たちがいて、彼の言葉こそが私のいた職場や業界、もしかしたら社会の本音なのではないかという思いは、今も消えません。

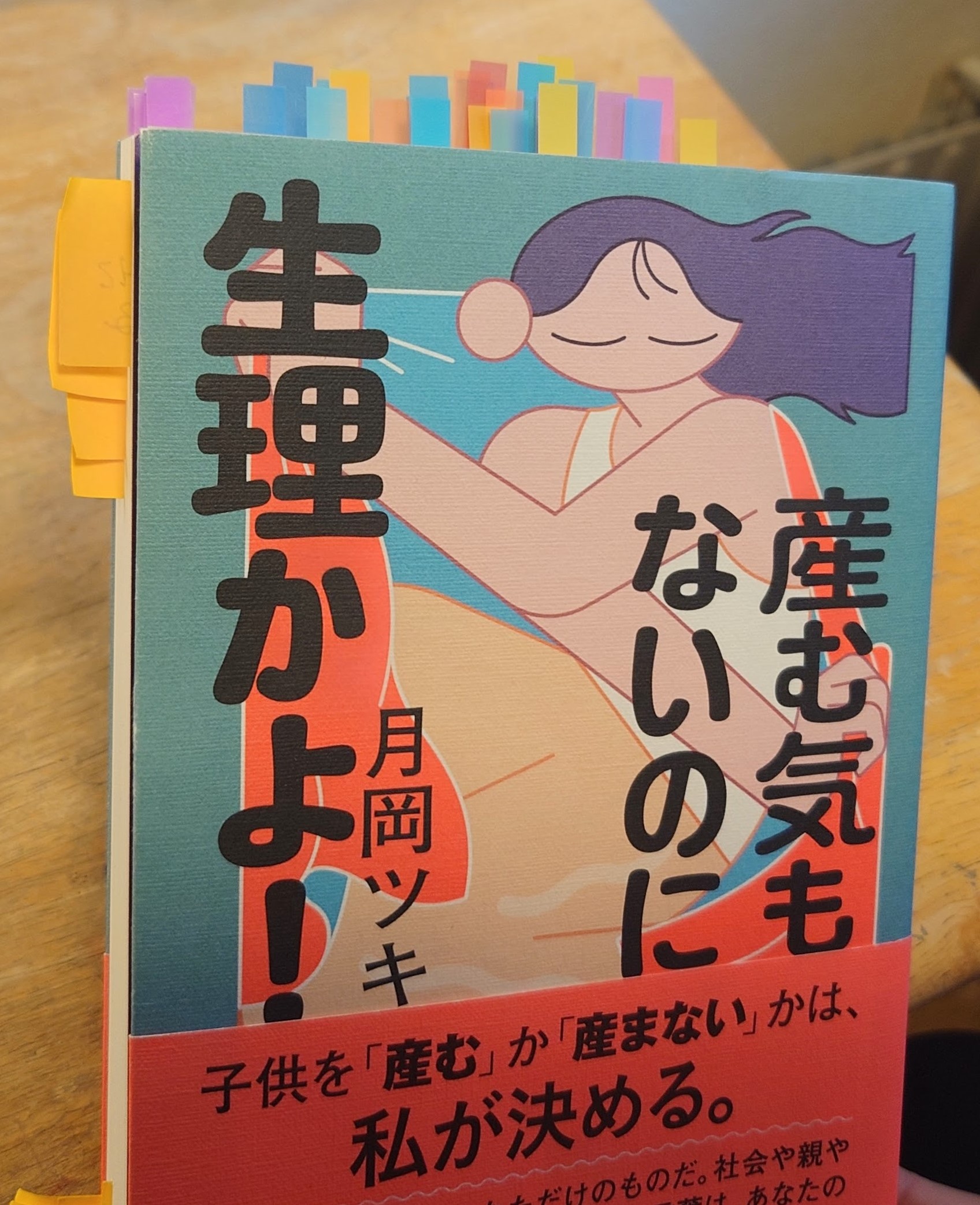

2024年末、1冊の本に出会いました。『産む気もないのに生理かよ!』。

今のところ子どもを産まないという選択をしているライターの月岡ツキさんが「産むか、産まないか」にまつわる苦悩や思いをつづったエッセーです。そこには、私が出産後に経験した苦しさに重なる言葉が並んでいました。もしかしたら、私たちの苦しみの「みなもと」は同じなのかもしれない。そんな思いを抱いて、月岡さんにお話を伺いました。

さまざまなことが「繁殖」へつなげようとしてくる

〈思いのほか社会の至る所が「結婚したら子供を産み育てるもの」という前提のもとに作られている〉(本文より)

月岡さんが「今のところ産まない」という選択をしている理由は、ひとことでは言えません。240ページの本が書けるほどの「複雑で膨大な理由」があり、その選択に至っています。けれど、他者から「子どもを産むだろう」という前提で話をされたり、「産む・産まない」をめぐって無遠慮に踏み込まれたりすることもしばしばです。

「産まない選択をしたことについて、よく理由を求められます。でも説明は難しいじゃないですか。なんなら1冊の本が書けるくらいの理由がある。それでもなぜ、他者から『選択した理由』を求められるのかと考えると『違和感のある存在』だからだと思います。それくらい『結婚したら子どもを持つこと』が当たり前のように思われているということです。結婚して、夫婦仲がいいのに子どもがいないというのは『変』だから、理由を聞きたいということなんでしょうけれど、そうやって選択の理由を尋ねてくる態度こそが『変』なんだということに、気づいてほしい」(月岡さん)

〈国が「女性活躍推進」のために押し出すのは「結婚して子供を産み育てて仕事もする」ための制度ばかりで、子供を産まない女のことはそもそも数に入れていないというか、「推進」したい「活躍」とは早い話が「子産みと納税」でしかないのだなあと日々思わされる〉(本文より)

月岡さんは、さまざまなことが「『繁殖させること』へと誘導している気がする」と語ります。

「東京であれば独身とか子どもがいないことがもう少し市民権を得ているというか、少数派ではないのかもしれませんが、地方では――数年前から私は長野に住んでいるんですが――やはり『ファミリー』が共同体の基本みたいな感じなんですよね。結婚しない人や子どもを持とうとしない人の存在は想定されていないと感じます。『頭数』に入っていない。自治体が打ち出している女性向け施策は子育て支援系ばかりだったりとか。子どもを育てている人たちのための支援は必要だと思いますし悪いことではないのですが、『女性には“母親”か“母親になりたい人”しかいないことになっているのかな』という気分にはなってしまいます」

少数だから「頭数」に入れなくていい。「いるかどうか分からない」から「いないこと」にしておく――そういう「雑な多数決」「雑な取捨選択」を、月岡さんは身をもって経験しました。

〈子育てという義務を果たしていない人間は「うっすら不幸」でないとおかしいということ?〉(本文より)

月岡さんの問いかけは、雑な多数決によって「いないこと」にされてきた側からの声でもあります。

「母は強し」は呪いの言葉

著書には、自身の母親の姿も描かれます。「家長」の権限が強い地方の古い家で義両親と同居し、4人の子どもを産み、家事や子育てを必死で担ってきた「良妻賢母」の母親と、月岡さんは時に衝突してきました。そんな母がふと口にしたのが「母は強し」という言葉。母にとって「お守り」のようなものだったというこの言葉が、月岡さんにとっては「呪い」でした。

〈「母」という存在にいろんなことを期待し、押し付け、それでいて苦労したり傷ついたりしても見なかったことにされるのであれば、私はそれになりたくない〉〈これが「身勝手だ」と糾弾されるということは、「母は強し」の呪いがこの社会ではまだ健在であるということの裏返しなのではないか〉(本文より)

「『母は強し』はダブルスタンダードに使えてしまう言葉だなと思っています。『母は強しだよね』と言いたい人の意向によって、いかようにも使えてしまう。例えば、仕事より子育てを優先する女性に対して『やっぱりお母さんだもんね、自分のやりたいことは我慢してでも、子どものそばにいたいよね』みたいな文脈でも使われるし、仕事をバリバリ頑張っている女性に対して『母親は強いから子育ても仕事も両立できちゃうよね、母は強しだもんね』みたいにも使われる。『強い』という言葉がマジックワード的に利用されていると感じます。どう振る舞ったら認められるかは『母は強し』と言う相手が決める。まるで都合よく動かされる『ゴールテープ』のようです」

「都合よく動かされるゴールテープ」のような「母は強し」。母という存在に無理難題を押し付けるこの言葉は「母ではない女性」を貶(おとし)める表現とも、表裏一体のものです。

「『母親になっていないから、こういうことがわからないんだ』とか『子どもがいないから、この面に対して弱いよね』とか、母でない者は劣っていて弱いような例え方が、よくされています。かといって、母になったらいろいろなことを許してもらえるのかといえば、全然許してもらえない。産んでも産まなくてもいろんなことを社会から要請され、文句をつけられる。子どもがいる人もいない人も、実は共通の敵に苦しめられているのではないか、と思います」

「嫌な答え合わせ」ができてゆく

一人ひとり異なる私たちを都合よく「枠」にはめようとし、分断させるものはいったい何なのか。月岡さんは自身の経験をつづりながら、人々を苦しめる「共通の敵」に思いを巡らせていきます。

「私は『家長』である祖父や父の権力が強い家で育ったので、『何でこんなふうになっているんだろう?』と考え続けて大人になりました。そうして首都圏へ出て大学に入ったら『かわいい女の子』しか入れないサークルがあったり、仕事を始めたら『その短いスカート次もはいてきてよ』みたいなことを言ってくるおじさんがいたり、『女の子なんだからちょっと馬鹿なふりしといた方が得だよ』と言われたり…。そういう中で『嫌な答え合わせ』ができたというか、トランプの神経衰弱のように『あれとこれは、一緒だったんだ』と、どんどん分かってきました、悲しいことに。そういうときにフェミニズムの本やドラマに出会って、だんだん目が覚めて『構造』が明らかになっていったように思います」

私たちを分断する本物のラスボス

月岡さん自身と、良妻賢母な母親との「違い」も、構造に目を向けたきっかけの一つでした。

「古い体制の家なので、母親や祖母が軽んじられているというか、家事や育児をする人として『使役』されているわけですよね。でも、母もそういう価値観を内面化しているから『嫁としての態度』を結婚した私にも求めてきました。『あなたも3食、手作りのごはんをちゃんと旦那さんに作りなさい』みたいな。それで母親と価値観が合わないなと思うことがあったんですけれど、そのことによって母を恨んだり、嫌いになったりすると、私自身が苦しくなりました。母親本人に責任を押しつけて悪者にするのではなくて『母親をこのようにしてしまったものは何なのだろう?』と考えたとき、本当の『ラスボス』はこの社会の構造だと気づきました。そこに気づいてから、社会のいろいろなところでぶち当たる『嫌だな』と思う人や出来事について、その人個人が悪いというよりも『構造』の中でそうさせられてしまっているんだ、と思えるようになりました」

「構造」を憎むことで

早く帰っているくせにどの口が――という同僚の言葉を、私はまた思い出していました。彼の不満は消しようがありませんでした。消す方法は「彼らが納得する働き方」を頑張るか、職場を去るか――という2つくらい。

でも本当は「彼らが納得する働き方」そのものを見直す、つまり月岡さんの言う「構造」を変えてゆく必要があったのだと思います。そうでなければ、また同じような不満が生まれ、分断は埋まることがありません。

個人ではなく「構造」をにらむ意味について、月岡さんは次のように語ります。

「『子なし』と『子持ち』の分断みたいなものも『分断させる構造』が悪いというふうに思うことで、相手のことを心から憎まずに済むという部分もあると思うんです。子どもの都合で仕事を休んだ同僚がいるときに、それをカバーする子どもがいない人は『こっちばかり迷惑をかけられている』みたいに思うこともあるかもしれませんし、逆に子育て中の人が『子どもがいない人には私たちの苦労はわからない』と思うこともあるかもしれない。でもそういうことを言って争っても良いことは本当に1つもないですよね。何だか『騙されている者同士がいがみ合う』みたいになって、誰も幸せにならない。『構造』に目を向けるというのは自分の心を守ることでもあると思っています。相手のこと、個人のことを憎むのではなく、そのようになってしまう構造の方に目を向ける。そうすることで、自分の心も守れるんだと思います」

「構造」が見えてきたとき、それがあまりに強固な岩盤であると気づき、目をそらしたくなる日もありました。「構造」に取り込まれそうになった時もあります。月岡さんは「家長」の権限が強い家で育ちながらなぜ、構造への問題意識を持ち続けられたのでしょうか。

「そこに順応している人たちが、幸せそうに見えなかったからだと思います。『女は愛嬌』とか『女子は勉強ができるよりも挨拶が明るくて人に優しくできる方がいい』とか、そういうことをずっと言われながら育ってきて、でも『愛想がいい女の人は、愛想がいいせいでいろいろなことを押し付けられているな』『結局、軽んじられて損をしているな』という現実があって。『女は愛嬌』的な価値観の通りに生きたら幸せにならないような気がする、と感じたんです」

生産性のために生きているんじゃない

子育てをしながら働いていたとき、私はしばしば「入口はあるけれど、出口がない」という感覚に陥りました。実は同じ感覚を、国や自治体の「少子化」対策を見るたびに抱きます。

「結婚を、出産を」というけれど、産むという選択の先にある社会はどうだろう? 社会の構造を変える動きはとても鈍く、壁に突き当たれば「自己責任」と言われる。まるで「産んだもの負け」「生まれたもの負け」、分断されて「みんな負け」のような社会になっていないか。

何より、私たちは「生産性」のために生きているのではありません。にもかかわらず、国や自治体による「産ませようとする圧」は年々強まっていると感じます。

官製の「プレコンセプションケア」(女性やカップルに、将来の妊娠のための健康管理を国や自治体が促す取り組み)や官製婚活などの事業もそうです。

月岡さんは「少子化対策という大義名分を得たら何を言ってもやってもいいみたいになっていないでしょうか」と問いかけます。

「『結婚して、つがいになって、子どもを増やせ』みたいなことを、少子化対策という旗印のもとで無遠慮に言ってきていることにすごく違和感を抱いています。人がどんなふうに自分の体を扱うかということに、国が介入してくるべきではないと思います。私も以前は『自分が子どもを持たない生き方をすることで、少子化を進めているのでは』と思ったことがありました。でもよく考えたらおかしな話であり、すごく危ういと思うんです。子どもを育てることは大変なことなので、必要な支援策も受けられるようにするべきです。でも結婚や出産を『国』が『推奨』してしまうと、たくさん産んだ人は優遇され、産まない人は国からしたら『無価値な存在』ということになってしまうし、戦前の『産めよ増やせよ』的な価値観へと逆戻りしてしまいます。さらに、『働いて納税できる健康な子どもをたくさん産むことが社会への貢献』という考えは、かなり優生思想的で危ういとも思います。だから、国民が少子化のことを考えて『人口を増やさなきゃ』という価値観を内面化することを、私は結構、怖いことだなと思っているんです」

「私、別に悪くないわ」

本書の読者からは、さまざまな感想が寄せられています。月岡さんのもとには、子どもがいる人や結婚をしていない人からも「わかる」と共感する声が届いているそうです。

「自分と異なる立場の人たちから感想がもらえたことは、すごく良かったと思っています。『苦しみの元』は、実は一緒なんじゃないかという思いがあって。『子どもを持ちたくない率直な気持ちを、正直に書こう』という思いはもちろんあったけれど『子なし』と『子持ち』を分断させることは、絶対にしたくありませんでした」

子どもを持たないという選択の後ろには「複雑で膨大な理由がある」。月岡さんはそれを本書のなかで「子なしって200色あんねん」と表現しています。

一人ひとりの存在と、それぞれの選択を「ないもの」にしないでほしい――「子なしって200色あんねん」という月岡さんの言葉には、そんなメッセージが込められていると感じます。

「この本では自分の話を書いたんですけど、まさに『200色』だと思うので、産まない選択をした他の人の話も聞きたいと思っていて、今ウェブメディアでも「母にならない私たち」というインタビュー連載をしています。話を聞いていて、子どもを持たない選択に至るまでの過程は本当にみんな違う、200色だなって思います。子どもを育てている人だってきっと200色ありますよね。子どもの有無ではその人のことを何も断定できない、カテゴライズできないと感じます」

あとがきでは「この選択は正しいことなのか」という逡巡(しゅんじゅん)についてふれていた月岡さん。いまも悩むことがありますか、と尋ねると、次のような答えが返ってきました。

「1冊の本にまとめたらすごくすっきりしました。子どもを産まないということは私のアイデンティティではないので、産もうが産まなかろうが、どちらを選んだとしても自分の基礎的な部分はあまり変わらないと思えたし、こんなに悩んで本にしてみたけれど、何周も回って結局『どっちでもいい』みたいなところに到達しました(笑)。良い意味で、どっちでもいい、と心底思います。子どもを持たないことへの罪悪感もなくなりました。『私、別に悪くないわ』と。本を書く前の自分は『産む、産まないは自分が決めていいものだ』と建前としては分かっていたけれど、自責の念みたいなものもありました。でも、そういう罪悪感は抱かなくていいし、少子化と自分の選択は分けて考えるべきだよということが、読んだ人に伝わればいいなと思います」

「私、別に悪くないわ」。月岡さんのお話を伺うなかで、強く心に残った言葉です。私にはずっと罪悪感がありました。産むという自分の選択、生き方が、誰かの負担や不満になっていたという現実、相手と最後まで分かり合えなかった現実に、無力を感じてきました。

でも私、別に悪くないわ。そして悪いのは、変えていくべきは――。今度こそ構造から目をそらさずにいたいと思います。

月岡ツキ

ライター・コラムニスト

1993年生まれ。長野県出身。働き方、地方移住などのテーマのほか、既婚・Dinks(仮)として子どもを持たない選択について発信している。既婚子育て中の同僚とポッドキャスト番組「となりの芝生はソーブルー」を配信しているほか、マイナビウーマンにて「母にならない私たち」を連載。創作大賞2024にてエッセイ入選。若い女性たちが行き当たる結婚や仕事など様々な人生の問題をテーマに、現在2冊目の本を執筆中。