プレコンセプションケア(将来の妊娠のための健康管理を促す取り組み。受胎前ケア)の一環として、秋田県が全県の高校2年生に配布した冊子について記事を発信したところ、多くの反響が寄せられました。

反響のなかで、私たちが気になった視点があります。それは、国や自治体による「官製」のプレコンセプションケア自体は「良いこと」であり「伝え方さえ気を付ければOK」というものです。果たして「表現」や「伝え方」にさえ気を付ければ、国や自治体がプレコンセプションケアを推し進めることは問題ないのでしょうか?

今回は、包括的性教育(Comprehensive Sexuality Education=ジェンダー平等や性の多様性を含む人権尊重を基盤とした性教育)に詳しい埼玉大学教育学部教授の田代美江子さん(ジェンダー教育学)とともに、官製プレコンセプションケアの問題点について考えます。

少子化対策に絡めとられている

プレコンセプションケアは直訳すると「受胎前ケア」。政府や自治体が用いている公的な解釈は「女性やカップルに、将来の妊娠のための健康管理を促す取り組み」です。

地方自治体のサイトを見ると「プレコンは妊娠を考えている女性だけのものではありません」という断り書きをしたうえで、「妊娠のための健康」「妊娠を意識したライフプランの大切さ」を打ち出しているものが目立ちます。

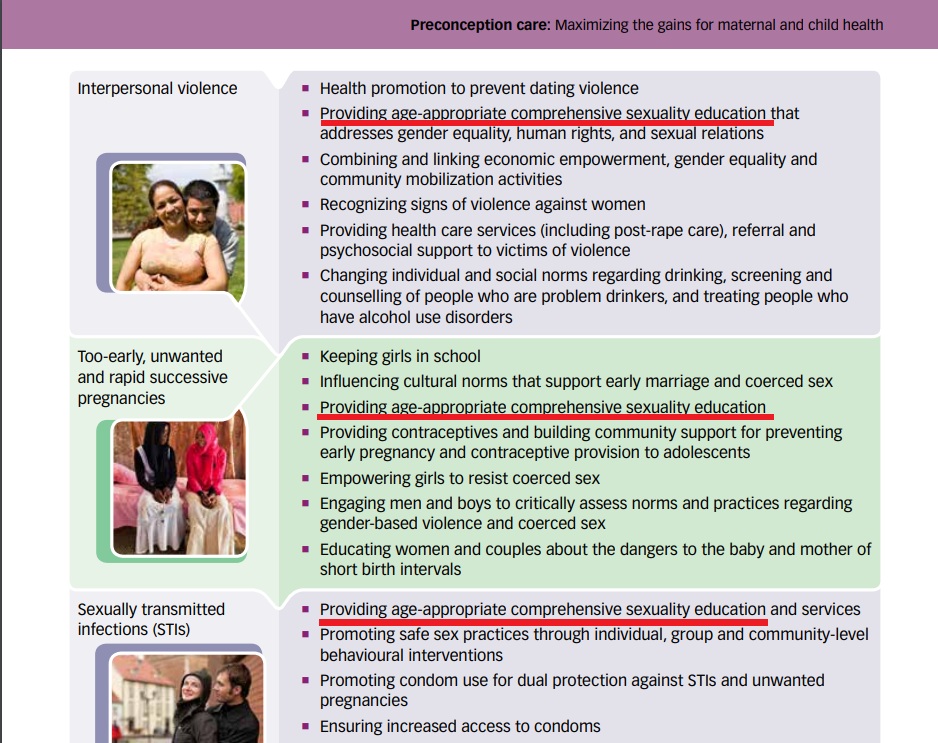

国が進めるプレコンセプションケア②の記事でもふれたように、プレコンセプションケアはWHOも提唱しています。しかし日本版のプレコンセプションケアとは異なり、そこには包括的性教育、SRHR(性と生殖に関する健康と権利)の視点が明示されています。

一方、日本政府は学校での包括的性教育がないまま、プレコンセプションケアに日本独自の解釈を施したうえで国民運動に位置付け、学齢期から推進する方針を示しています。

日本版のプレコンセプションケアについて、田代さんは次のように語ります。

「プレコンセプションケアに対して、包括的性教育の視点をもって熱心に取り組んでいる方ももちろんいます。その方たちは、『プレコンは妊娠したい人だけのものではない』『女性だけではなく全ての人のウエルビーイングのためのもの』という認識で取り組まれていることも承知しています。しかし、なぜ国や自治体がここまでプレコンに力を入れるのかといった社会的な視点が、基本的には欠落しているように思います。それは、政府の考える『少子化対策』、つまり『産ませるための健康』に、プレコンが絡めとられているということです。日本政府の進める『少子化対策』は、子どもを持つ将来への安心に結びつく施策が不在のまま、女性たちに子どもを産ませようとする『対症療法』でしかありません。その問題を認識しなければ、人権や権利、本来の意味でのSRHR(性と生殖に関する健康と権利)の視点が欠落することになります」

学校で子どもたちに「受胎前ケア」を伝える意味は?

日本版プレコンセプションケアについて私たちが発信した記事には、SNSなどで多くの反応が寄せられました。その中に「プレコンセプションケア自体は素晴らしいものであり、誤解、曲解されてしまっている」という声もありました。

確かに、WHOが提示するプレコンセプションケアのメニューを読むと、根底には人権と権利の視点があることがうかがえます。そこには健康や医療に関するものばかりではなく〈年齢に応じた包括的性教育の実施〉〈ジェンダー平等〉〈強制的な性行為に抵抗する力を少女たちに与える〉〈ジェンダーに基づく暴力と強制性交に関する規範と慣習を批判的に評価するよう、男性や少年に働きかける〉といった施策の事例も示されています。

しかし、日本の官製プレコンセプションケアでは「人権と権利の視点」が薄れています。しかも、そのほころびは、住民に最も近い地方自治体の施策の段階で現れているのです。

このような状況のまま、学校現場にプレコンセプションケアが浸透していくことについて、田代さんはどのように受け止めているのでしょう?

「妊娠を望む異性愛のカップルに向けてのプレコンセプションケア――受胎前ケアはもちろん大切です。しかしプレコンセプションケアという言葉を、学校教育で子どもたちに伝えることの意味は何なのでしょうか。SRHRを欠いた少子化対策に無自覚なプレコンは、『産むことの奨励』だけでなく、『異性愛中心主義の強化』にも加担します。その問題に自覚的になれば、プレコンの前に『産む・産まない』が個人の自由であること、女性の自己決定権が軽視されている現実、多様な性・多様な家族のあり方が重要であることなどを学ぶ包括的性教育(CSE)が必要であることは明らかです」

障害のある人の生を否定する危険性も

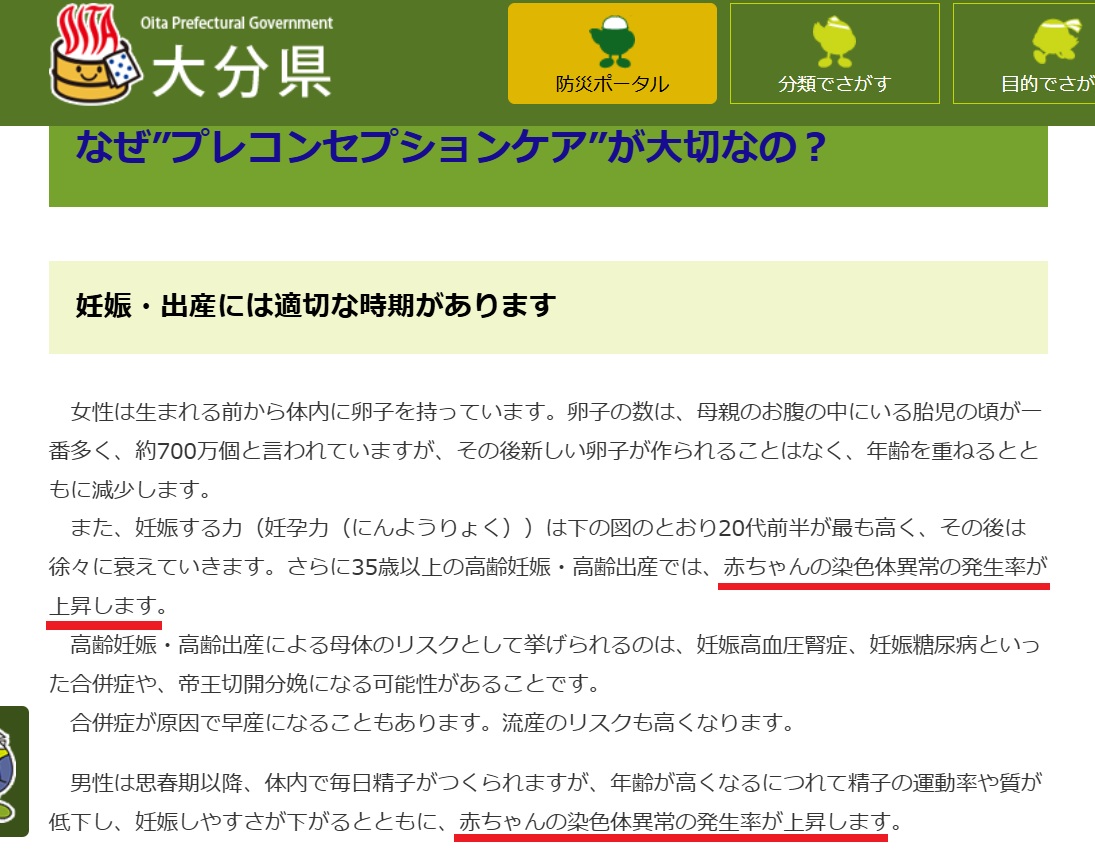

「プレコンでは、卵子・精子の老化、それに伴う胎児の先天異常の『リスク』が取りあげられますが、これは、障がいのある人の『生』を否定する優生思想に結びつく危険性もあります」。田代さんのこの言葉は、私たちが取材の過程で感じたこととも重なります。

地方自治体によるプレコンセプションケアの啓発内容を見ると、加齢によって卵子・精子の老化や減少が進むことのほか、赤ちゃんの先天異常や奇形の「リスク」が高まることが記されています。取材の中では「卵子の老化や先天異常のリスクについて若いうちから知るのは良いことだ」といった声も耳にしました。

この「良いことだ」という考え方こそが、私たちが官製プレコンセプションケアに批判的なまなざしを注ぎ続ける理由でもあります。

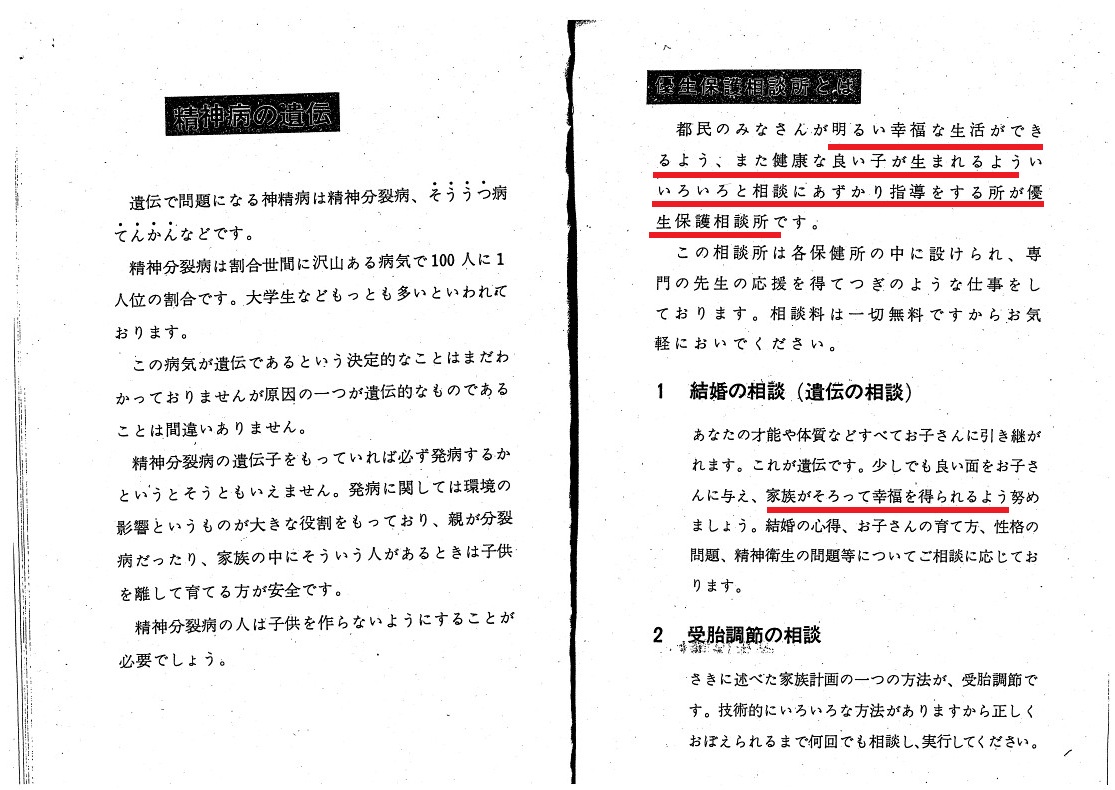

日本には、障害のある人を「不良な子孫」とみなして人権と生殖の権利を奪ってきた歴史があります。根拠となったのは、1996年まで存在した「優生保護法」という法律です。障害がある人に対して生殖ができないようにする「優生手術」は、国や自治体、医療、保健、教育、地域が一体となり、時には「欺罔」(ぎもう、盲腸の手術をするなどと嘘をついて当事者をだますこと)などの手段も用いて、約2万5000件行われました。

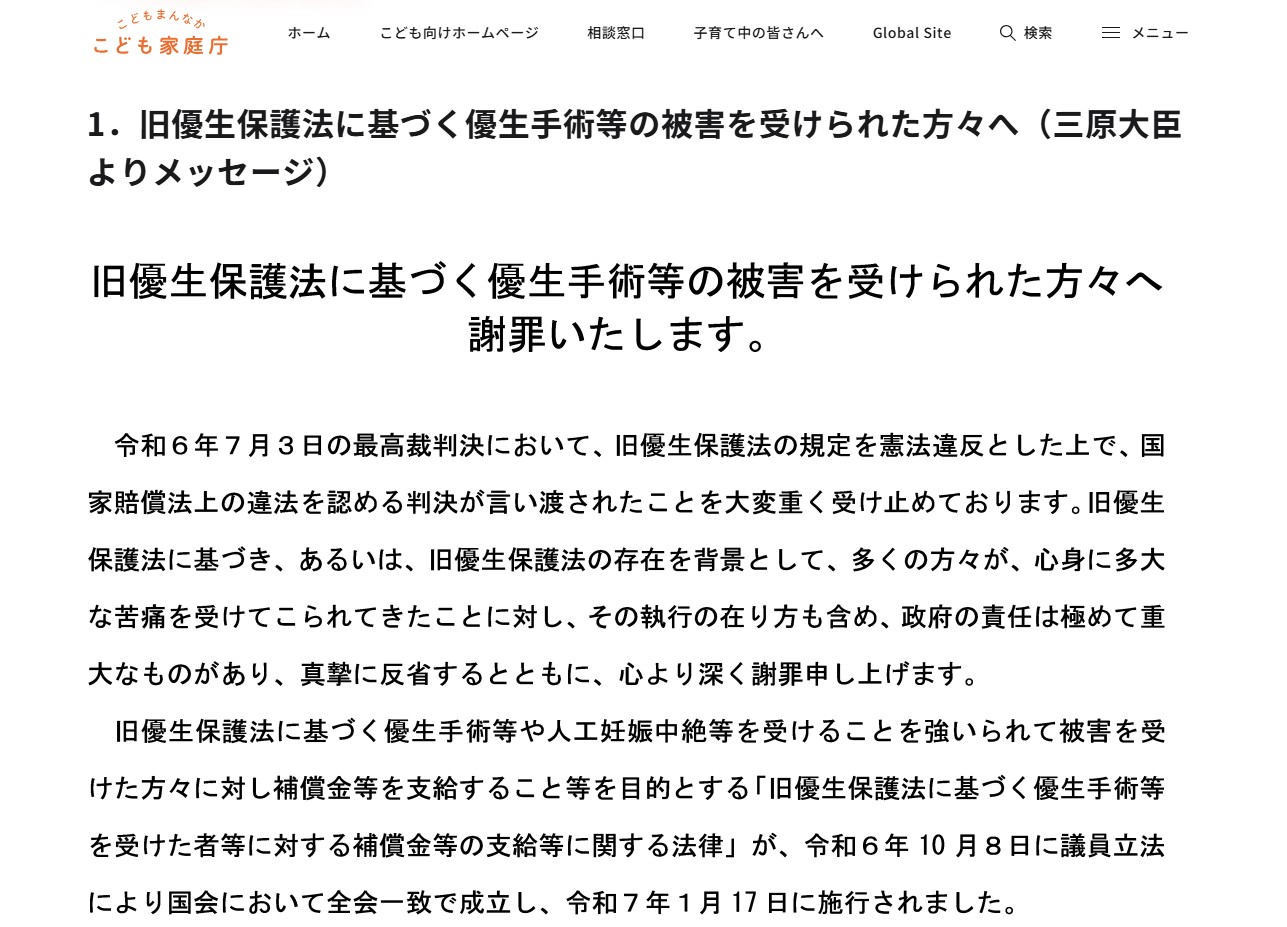

最高裁判所は2024年7月、旧優生保護法は憲法違反であると断じ、被害者への損害賠償の支払いを国に命じました。その補償を担当しているのは、プレコンセプションケアを所管するこども家庭庁です。

今年(2025年)1月には各自治体の窓口で優生手術の被害者への補償が始まりましたが、その担当部署と、プレコンセプションケアの担当部署が重なっている自治体もあります。

「産ませない」施策と「産ませようとする」施策が、国家の考える「幸せ」の名のもとに行われている――そのような地続きの構造を見ずにはいられません。

包括的性教育を受け入れないこの国で

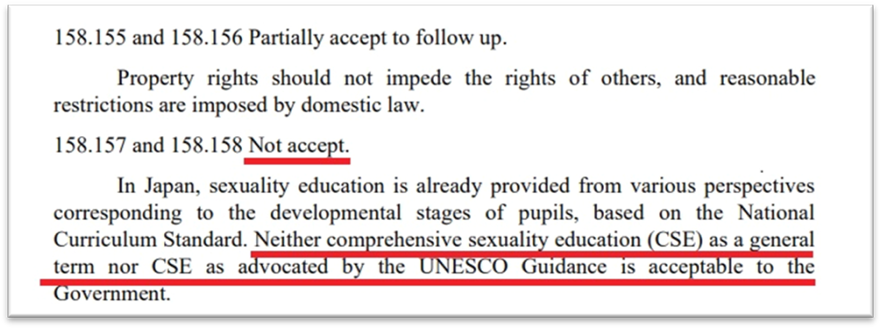

政府は2023年7月、国連人権理事会のUPR審査(4年半ごとに、すべての国連加盟国の人権状況を互いに審査する仕組み)で受けた300の改善勧告のうち「包括的性教育」について、「受け入れない」と回答しました。

その理由として政府は「日本では既に『教育課程基準』」に基づき、児童生徒の発達段階に応じた多様な観点からのセクシュアリティ教育が行われている」と記し、「一般的な用語としての「包括的セクシュアリティ教育(CSE)」も、ユネスコガイダンスが提唱するCSEも、政府は受け入れない」と答えました。

果たして、政府の回答にある「多様な観点からの性教育」が、いまの日本の学校現場で行われているといえるでしょうか。

「包括的性教育を受け入れない」と回答する一方、思春期からのプレコンセプションケア(受胎前ケア)は国民運動の中に位置付ける。この政府の在り方に、プレコンセプションケアにとどまらない日本の性と人権をめぐる問題が凝縮しているようにも思います。

田代さんは「プレコンセプションケアを推進するのであれば、まずは今行われている国や自治体の『少子化対策』を批判的にとらえる必要があります」と強調します。

人権と権利の視点が欠けたまま「受胎前ケア」を地域ぐるみで行うことには危うさがあります。それはどのような優しいフレーズを使ったとしても、性と生殖の権利、自己決定への侵害につながるからです。

田代さんは2024年、プレコンセプションケアに関する書籍に寄稿をしました。その中の一文を抜粋して紹介します。

包括的セクシュアリティ教育の目的は正確な知識や情報に基づき、さまざまな支援につながりながら、自分自身で安全な納得のできる行動を選ぶ力、性的自己決定の力をつけていくことである。その選択の中には、当然、将来子どもをもつかもたないか、どんな形で子どもを迎えるかといったことも含まれる。プレコンセプションケアが、少子化対策といった「社会防衛」的な目的に絡め取られることなく、人権と多様性を基盤に、個人の健康とウェルビーイング(幸福)を実現するための自己決定を励ますケアであるためには、包括的セクシュアリティ教育の視点とアプローチの方法がその基礎に置かれる必要がある〉(『プレコンセプションケア』 chapter3「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」)

包括的性教育は受け入れない――という政府のもと、日本版プレコンセプションケアは静かに始動しています。日本版プレコンセプションケアがうたう「ウエルビーイング(幸福)」は、果たして誰の目線の、何のためのものなのか。今後も問い続けていきたいと思います。

〈参考資料〉

・こども家庭庁サイト https://sukoyaka21.cfa.go.jp/infographic/thema6/

・WHO(世界保健機関)サイト Preconception care: Maximizing the gains for maternal and child health – Policy brief https://www.who.int/publications/i/item/WHO-FWC-MCA-13.02

・神奈川県のプレコンセプションケアのサイトhttps://www.okanouenooisyasan.com/

・東京都のプレコンセプションケアのサイト https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2297296

・通知「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」に基づく 学校等におけるこどもの性と健康に関する普及啓発等の取組の充実について」

・大分県のプレコンセプションケアのサイト

・衆議院サイト 優生保護法 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00219480713156.htm

・CALL4サイト「優生保護法に奪われた人生を取り戻す裁判」

https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000086

・最高裁判所ホームページ 最高裁判例集

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93159

・『宮城県における優生保護法の運用とその背景』日本精神神経学会法委員会委員 岡崎伸郎 https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/houkoku11.pdf

・東京都の「優生保護相談所ご案内」

・こども家庭庁 旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ https://www.cfa.go.jp/kyuyusei-hoshokin

・外務省サイト「UPR(普遍的・定期的レビュー)の概要」よりUPR第4回日本政府審査・勧告に対する我が国対応https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/upr_gai.html

・『プレコンセプションケア』 chapter3「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」 https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2140-2.html?srsltid=AfmBOoqa6Lpp8TYVX6QoNbVrrot8IAvGTZzDVskgzUJCKgWv2ydQmLuE

コモンズは、みなさまのご寄付に支えられています

生活ニュースコモンズの記事や動画は、みなさまからのご寄付に支えられております。これからも無料で記事や動画をご覧いただけるよう、コモンズの活動をご支援ください。 → 寄付でサポートする