長年にわたる役所のミスで過大に支給されてきた生活保護費の「障害者加算」を、精神障害のある生活保護利用者が返還(返済)しなければならない。役所から示された返還額は多い人で約149万円—。

秋田県秋田市で2023年5月にこのような問題が発覚し、1年が過ぎました。

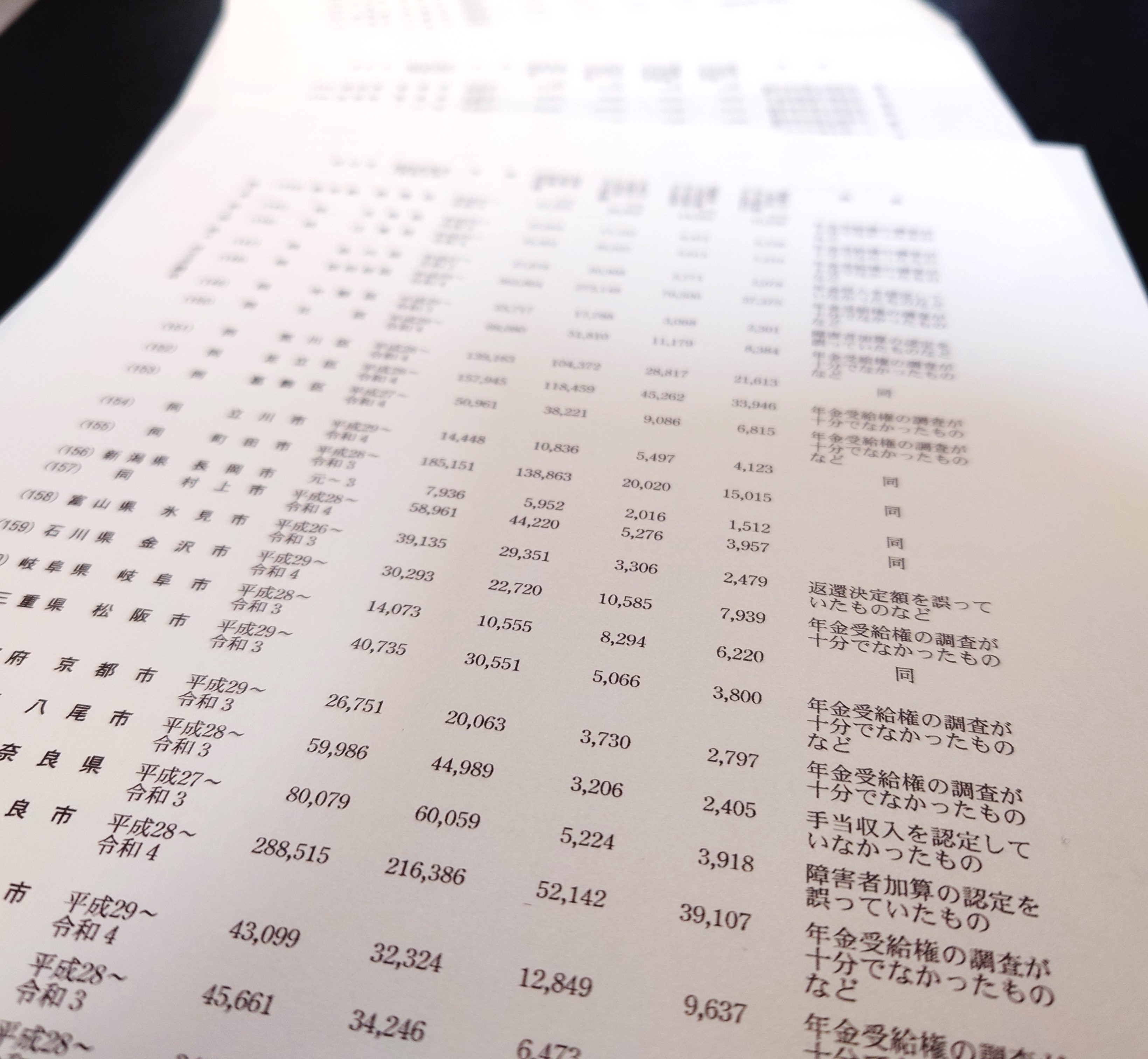

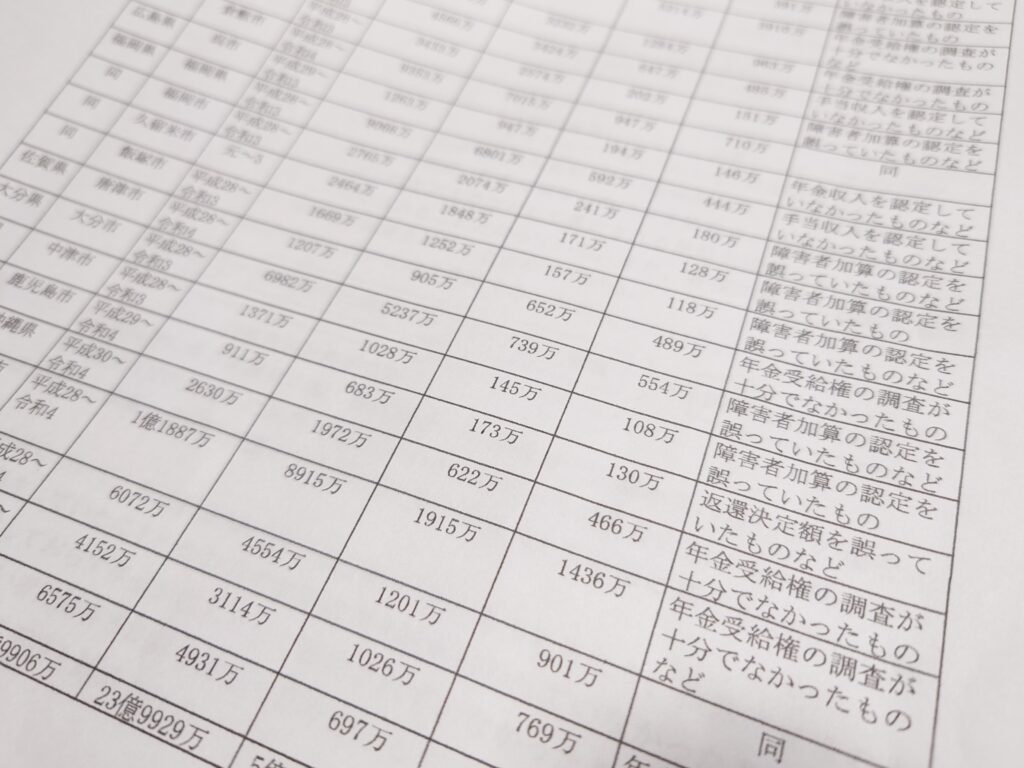

障害者加算が役所のミスで過大に支給され続け、後から生活保護利用者が返済を求められるーーというケースは会計検査院の指摘によって全国各地で毎年のように発覚しています。

会計検査院によると、その数は2021年が22件、2022年度は15件となっています。秋田市ではたまたま問題化しましたが、他の自治体では、生活保護利用者が最低生活費を削って返還に応じているのでしょうか。

民間団体「秋田生活と健康を守る会」や市議会議員の追及を受けたのち、秋田市は当事者を救済するため、過去5年間の物品購入費を返還額から控除する(差し引く)作業を柔軟に進めてきました。しかしその中で、新たな格差が生じています。

控除の結果、返還額が0円になった人と、20万円以上の返還額が生じている人がいるのです。

これまでの経緯 秋田市は1995年から28年にわたり、精神障害者保健福祉手帳(精神障害者手帳)の1,2級をもつ生活保護世帯に障害者加算を毎月過大に支給していた(障害者加算は当事者により異なり、月1万6620円~2万4940円)。2023年5月に会計検査院の指摘で発覚。市が23年11月27日に発表した内容によると、該当世帯は記録のある過去5年だけで117世帯120人(のちに116世帯、119人に修正)、5年分の過支給額は約8100万円に上る。秋田市は誤って障害者加算を支給していた119人に対し、生活保護法63条(費用返還義務)を根拠に過去5年分を返すよう求めている。

「返還」という名前のいわれなき借金

返還とは「多めに渡してしまった分を返してもらう」ということです。しかし、正当な生活費だと信じてこれまで月々の生活保護費を受け取って暮らしてきた当事者にとって、突然の返還要求は「いわれなき借金」に等しいものです。

物価が高騰するなか、月の生活費が突然、約2割も減ったうえに返還という借金を背負い、当事者世帯は苦しんでいます。秋田市が求める返還は、最低生活費をさらに削って返済せよ、ということです。

一部の当事者が返還「0円」に

控除される前の返還額は、多い人で149万円に上ります。私が取材した当事者のAさんも、秋田市から100万円近い返還額を示されました。

しかしAさんの返還額は、秋田市が控除を進めた結果「0円」になりました。

これについて発信した記事を読んだ当事者のBさんとつながることができました。

Bさんが返還しなければならない額は、過去5年分で計約60万円に上りました。秋田市はこの金額から控除する作業を進めましたが、5月上旬、Bさんのもとに「0円にはならなかった」と連絡があったそうです。秋田市からは概算で「返還額は25万円くらいになる」と告げられました。

Aさんの記事を読んだBさんは「100万円近い返還が、ゼロになった人がいたと知って。どういうことなんだろう、と」。驚いたと言います。

AさんもBさんも精神障害者手帳2級をもっており、困窮したために生活保護を利用しています。当事者の間で返還額に大きな差が生じたのは、なぜなのでしょうか。

世帯によって異なる「控除の対象」

まずAさんのケースです。

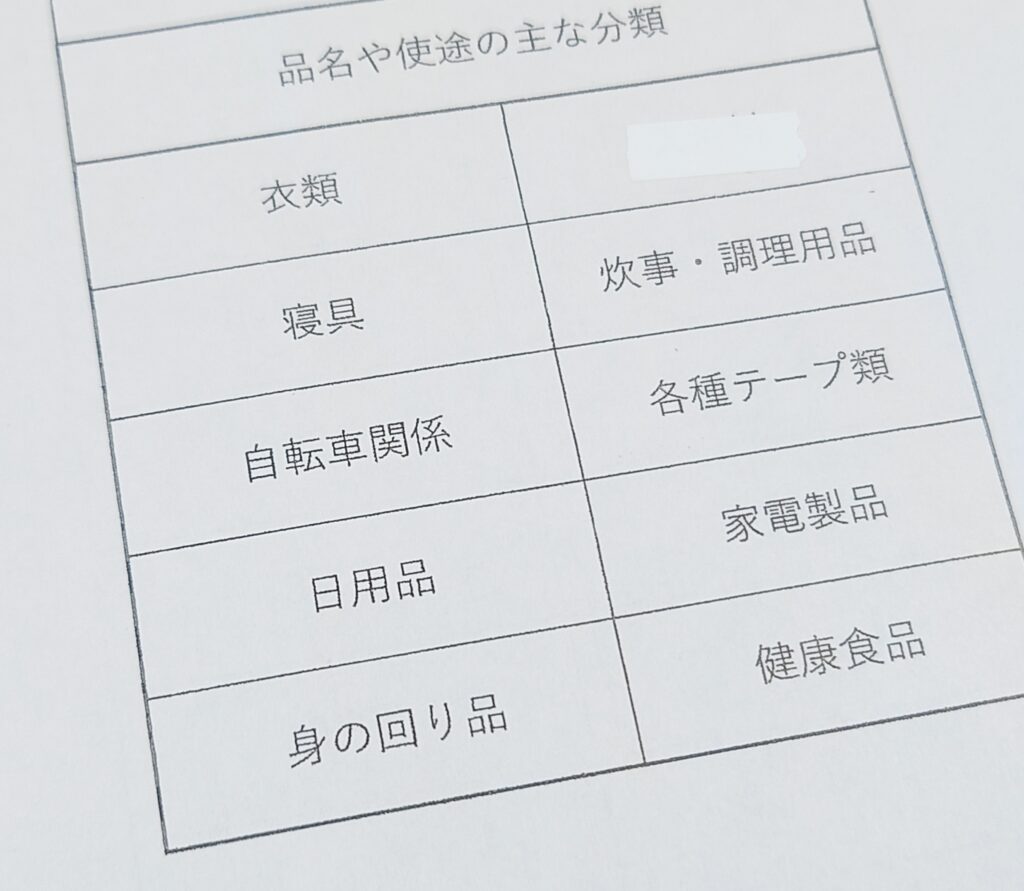

秋田市は、Aさんが過去5年間に保護費で購入した物のうち「自立更生のためやむを得ない用途に充てられた」と判断した物の購入費を返還額から差し引きました。

方法としてはまず、Aさん宅にある家具家電や生活用品を目視・撮影し、本人からも聞き取り。レシートがない場合は商品の型番などを基に価格を調べました。その後、担当ケースワーカーと管理職によるケース会議を開き「自立更生のためやむを得ない用途に充てられたものかどうか」を一品ずつ確認し、返還額から引いていきました。主治医にも意見を聞いて返還額を決めました。

控除の対象となったのは、家電製品のほか文具や電池などの消耗品、健康食品など。

しかしこれはAさんの場合であって、どの物品を差し引くかは世帯によって異なっています。Aさんは食料品が控除の対象になっていませんが、なかには食料品が控除となった世帯もあるそうです。

今回の控除の考え方について、秋田市保護課は「決まった物品を一律に控除対象としたわけではなく、例えば病気などその世帯ならではの事情を考慮して、その世帯にとって食料品や消耗品を控除対象にする合理性があるかどうかで判断した」と説明します。

こちらの記事でも触れていますが、控除の過程では当事者へのプライバシーの侵害が起きています。

Aさんの住まいでは、控除できる物品の確認のためとして、職員の私用スマホによる撮影が行われました。また預金通帳の残高を撮影されたケースもありました。(「画像を外部の人に見られたり、流出したりする可能性がある」と市民団体から指摘を受け、秋田市はその後、私用スマホを使わないことにしました)。

救済のためとはいえ、生活保護利用者はどこまでプライバシーを明かさなければならないのか。何もかも開示するという壁を乗り越えなければ「返還額0円」にたどり着かないとすれば、かえって当事者を精神的に追い詰めかねず、本末転倒です。

救済の陰で生まれる格差

ちなみに控除の対象は最初、もっと厳しいものでした。

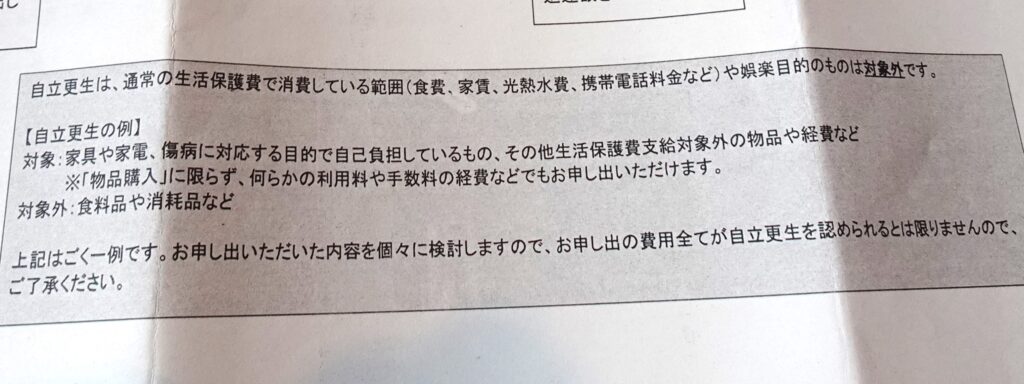

Aさんに返還額が初めて示された2023年夏の時点では、控除対象はほぼ「家具家電」のみで「レシートがなければ不可」でした。最も家計を圧迫する「食料品や消耗品、光熱水費、携帯電話料金」は対象外となっていました。

しかし、市民団体や市議会から批判の声が上がって以降、秋田市は控除の対象を広げ、いまは「消耗品や食料品も場合によっては含まれる」「レシートがなくともよい」となっています。

救済が進んでよかった―と思いたいところですが、当事者の救済に差が生じるという新たな問題が表面化しています。「Aさんは返還が無し(0円)になった」が「Bさんはならなかった」という格差です。

「生活保護で、そんなに物は買えない」

Bさんは3月ごろ、秋田市から「過去5年間に保護費で購入したものの写真を撮って、メールで送ってください」という主旨の連絡を受けました。(ここが、自宅で撮影をされたAさんとは異なっています)

Bさんが自分で撮影したのは、中古で購入したテレビや冷蔵庫、扇風機、衣類などです。製造年月日や型番もつけてメールしました。これらのうち、どの物品が控除の対象となって「約25万円の返還金」になったのかは分かりません。

Bさんは言います。「生活保護の中から買えるものは、限られています」。少しでも返還の額が減るよう購入したものを撮影しましたが、60万円には届きませんでした。「返さなければならない金額が、自分には高い。この物価高騰で、生活が間に合わない」

「極力、返還を0円にしたい」と秋田市

返還額は、たとえ1円であっても分割であっても、生じた瞬間から当事者の「最低生活」をおびやかします。本当に救済するならば、日々の暮らしで絶対に欠かすことのできない出費(食費や光熱水費)を控除すべきではないでしょうか。ところが食費や光熱水費は、原則的には控除の対象になっていません。

返還の有無という格差が生じていることについて5月27日、秋田市保護課に取材したところ「極力、返還が0円になるよう、食費や光熱水費も最初から(控除の対象として)排除せず、とにかく現場からケース会議に上げてもらっている」と説明しました。

「できる限り返還を0円に近づける」という秋田市としての方針を初めて明言しました。

すべての当事者を救済するために

ただこの方針自体が、当事者に伝わっていない可能性があります。現にBさんは「秋田市には家具や家電の写真しかメールしていません。食費については特に何も言われていないので(控除のためのメールなどは)していない」と話していました。そして結果的に、Bさんには約25万円という返還が生じています。

秋田市は、当事者世帯にはっきりと「極力、返還を0円にしたいのだ」と示したうえで、控除の作業を進めるべきではないでしょうか。そのほうが、現場のケースワーカーの負担も軽減されるように思います。

民間団体「秋田生活と健康を守る会」が秋田市に情報公開請求したところ、120人の当事者のうち返還無し(0円)となったのは4月4日時点で9人、返還の負担が生じたのは7人でした。

このような当事者間の格差については、0円となったAさん自身、疑問を抱いていました。

Aさんは言います。「私のように返還額0円になった人、0円にならず返還の負担が生じている人、人によってばらばら状態なのでしょうか。0円にならなかった人がいるのはとてもつらいです。ケースワーカーの力量なのでしょうか、何か事情があってこうなのでしょうか? 知りたいです」

当事者が返還する道理はない

返還の負担が生じている世帯があることについて、秋田市保護課は5月27日、あらためて次のような考えを示しました。「生活保護の制度上、実施機関の誤りによって過支給が生じた場合であっても、そのことを理由に返還を免除することはできない」。0円を目指して控除は進めるものの、返還そのものについての市側の姿勢は、変わっていません。

このような秋田市の対応について、全国公的扶助研究会会長で花園大学教授の吉永純さん(公的扶助論)がこちらの記事に寄せたコメントをあらためて掲載します。

「返還額をゼロにする決定がいくつか出ていることは評価できるが、いくらかでも返還額があれば、その方はこれから最低生活費を削って返還せざるを得ない。秋田市が自認しているように今回の過支給は100%、秋田市のミスである。その穴埋めを、秋田市から最低生活を保障されるべき保護利用者が自らの最低生活を犠牲にして返還する道理はない」

吉永さんは、児童扶養手当の収入認定漏れなどに伴う生活保護費の過支給をめぐり、東京地裁が2017(平成29)年2月1日に出した判決(要約)を引用しました。

本件過支給費用の全部または一部の返還をたとえ分割による方法によってでも求めることが、原告に対する最低限度の生活の保障の趣旨に実質的に反することとなる恐れがあるか否かについて考慮すべきである

「判決は最低生活費からの分割返還にも疑問を呈し、福祉事務所の返還請求を取り消している」と吉永さんは指摘します。

また、当事者に返還を求めなかった自治体として2017年の愛知県豊橋市を挙げ「本件と同様の加算の過支給25世帯850万円余に対して返還を求めず、市長は自らの給与を3か月間10%カットにするとともに、副市長以下の関係職員に給与の自主返納を求めた。襟を正す意味でも、秋田市は見習うべきではないか」としています。

約8100万円という返還額は秋田市の誤りによって生じたものであり、当事者には全く非がありません。どの世帯も生活に困難を抱えており、返還は憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」をおびやかすものです。すべての当事者の返還額が0円となるよう、改めて求めます。

最後に

Bさんはかつて、仕事や家庭でのストレスから抑うつになり、給料だけでは暮らせなくなって生活保護を利用するようになりました。

取材の日、Bさんは友人のCさんに付き添われ、話をしてくれました。

Cさんは介護関係の仕事をしているとのことでした。一人暮らしのCさんも体調を崩しがちで「生活は厳しいです」と話していました。

「私もいずれ、ほぼ(生活保護を利用することに)なると思うので、どうなるのか心配です。(生活保護を利用すると)車も持てなくなるんですよね?」。Cさんは自分事として、不安を語っていました。

非正規雇用の搾取、介護をはじめとしたエッセンシャルワーカーの労働環境。当事者の背景を聞くたび、これは社会全体の問題で、私たち一人一人の最後のとりでの話なのだと考えています。「障害者加算」の取材を通して見えてきたことです。

■東京地裁平成29年2月1日判決(確定)法63条過払い事件(要旨)

【事案の概要】生活保護を利用している本件原告Xが、収入申告していた児童扶養手当について被告Y福祉事務所長が収入認定していなかったこと及び原告についての冬季加算の削除漏れによる生活保護費の過支給が生じていたことにつき、Yから、法63条に基づき、過支給に係る生活保護費59万円余の全額を返還すべき額とする旨の決定を受けたことから、①現に資力のない被保護者に対する返還決定は同条に違反して違法であり、②仮にそうでないとしても、本件処分には裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、③さらに、手続上の瑕疵として聴取・調査義務違反があるから、本件処分は違法である旨主張して、その取消しを求めた。

【判決要旨】(請求認容。確定)

(1)法63条の趣旨

最低限度の生活を保障するとともに自立を助長するという生活保護法の目的(法1条)に鑑み、「その受けた保護金品に相当する金額の全額を一律に返還させたのでは、最低限度の生活の保障の趣旨に実質的に反するおそれや、その自立を阻害することになるおそれがあることから、個々の場合に被保護者に返還を求める金額の決定を、当該被保護者の状況をよく知り得る立場にある保護の実施機関の合理的な裁量に委ねたものと解される」。

(2)本件処分について

ア 63条についての返還決定を行う場合の考慮事項

Y福祉事務所長において、「本件処分当時の原告の資産や収入の状況、その今後の見通し、本件過支給費用の費消の状況等の諸事情を具体的に調査し、その結果を踏まえて、本件過支給費用の全部又は一部の返還をたとえ分割による方法によってでも求めることが、原告に対する最低限度の生活の保障の趣旨に実質的に反することになるおそれがあるか否か、原告及びその世帯の自立を阻害することになるおそれがあるか否か等についての具体的な検討をした形跡は見当たらない」。

イ 過誤払の場合の考慮事項

「専らY福祉事務所長の職員の過誤により相当額に上る生活保護費の過支給がされたという本件過支給が生じたという経緯に鑑み、また、法63条の規定が不当に流出した生活保護費用を回収して損害の回復を図るという側面をも趣旨として含むものと解されることを併せ考慮すれば、本件過支給費用の返還を義務付けることになる処分が、処分行政庁側の過誤を被保護者である原告の負担に転嫁する一面を持つことは否定できず、本件過支給費用の返還額の決定に当たっては、損害の公平な分担という見地から、上記の過誤に係る職員に対する損害賠償請求権の成否やこれを前提とした当該職員による過支給費用の全部又は一部の負担の可否についての検討が不可欠である」が、そのような「検討がされたものとはうかがわれないから、そのような検討を欠いたままで本件過支給費用の全額の返還を原告に一方的に義務付けることになる本件処分は、社会通念に照らして著しく妥当性を欠く」

〈参考資料〉

・会計検査院検査報告https://report.jbaudit.go.jp/org/houkoku-mokuji-list.htm

・会計検査院 令和4年度決算検査報告書https://report.jbaudit.go.jp/org/r04/2022-r04-0196-0.htm

・裁判所ウェブサイトhttps://www.courts.go.jp/

・平成29年2月1日判決言渡 平成27年(行ウ)第625号 生活保護返還金決

定処分等取消請求事件https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/086893_hanrei.pdf