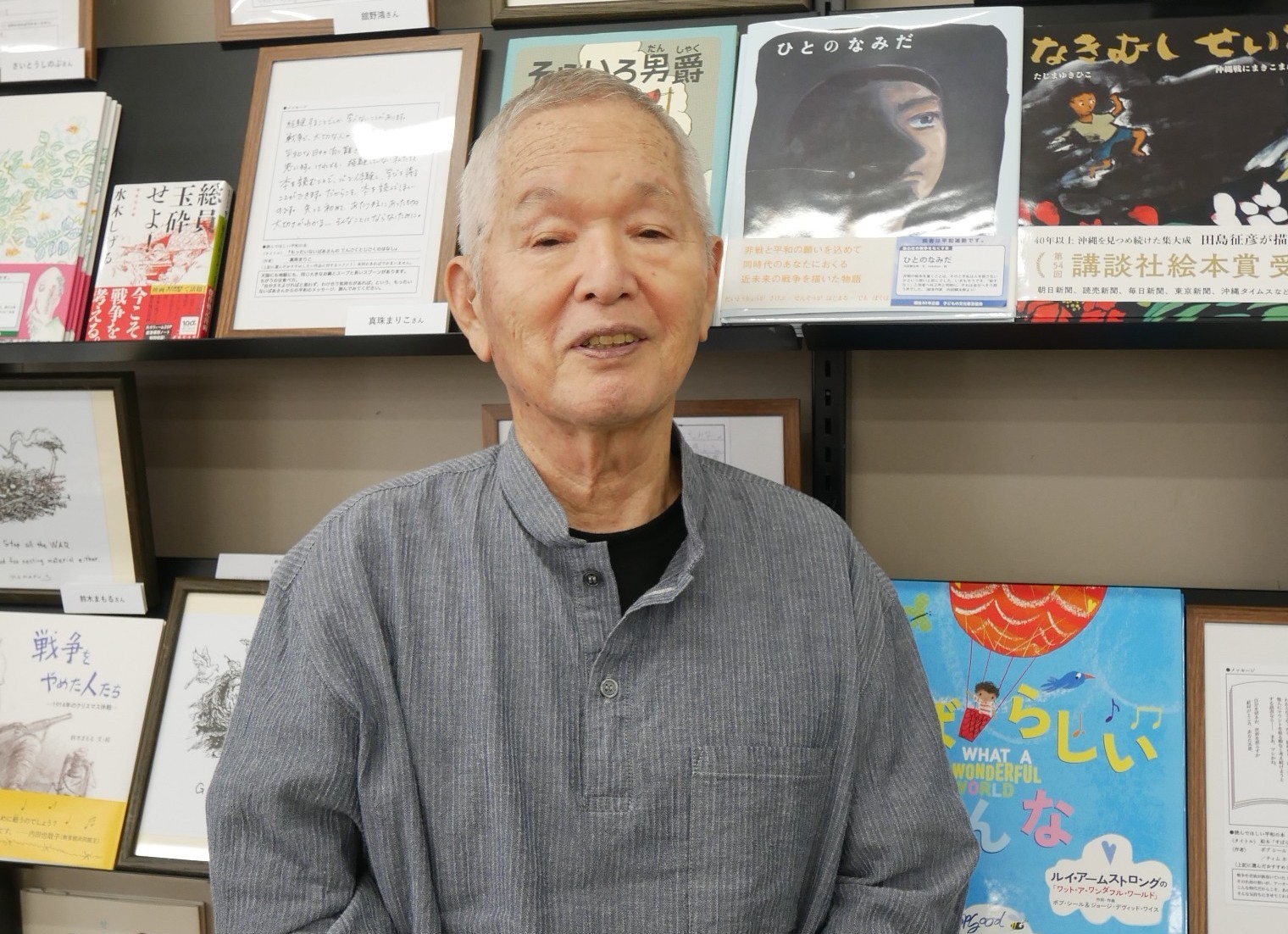

21世紀を新たな戦前にしないために――そんな思いを込めた、作家による平和のメッセージと反戦の本を集めた企画展「戦後80年特集」が9月30日まで、子どもの本の専門店「クレヨンハウス」東京店と大阪店(大阪府吹田市)で開かれています。東京店での展示内容を紹介するとともに、同展にメッセージを寄せた絵本作家の内田麟太郎さんに、近未来の戦争を描いた物語『ひとのなみだ』(絵・nakaban、童心社)についてお話をうかがいました。

絵本作家からの「平和へのメッセージ」

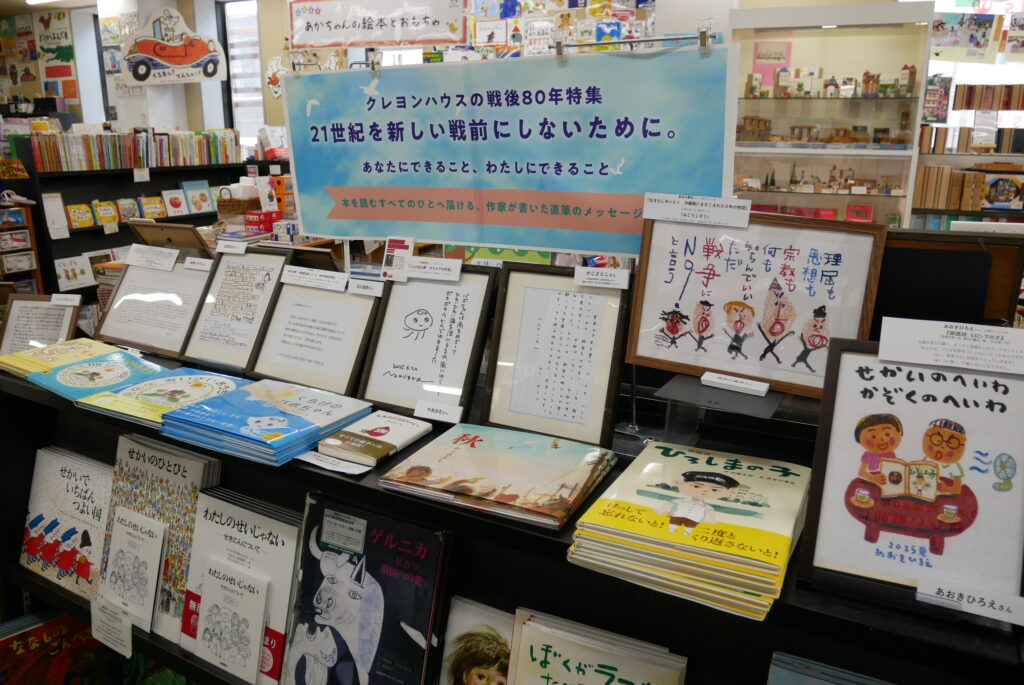

東京都武蔵野市にあるクレヨンハウス東京店の2階、子どもの本の売り場の一角で「戦後80年特集」が展開されています。絵本作家を中心に、画家やジャーナリストなど60人から寄せられた直筆の「平和へのメッセージ」と「未来の子どもたちに読んでほしい本」としてその作家が推薦する本がセットで展示され、他に平和について考える絵本やエッセイ、ノンフィクションなど合わせて150タイトルの本が並んでいます。

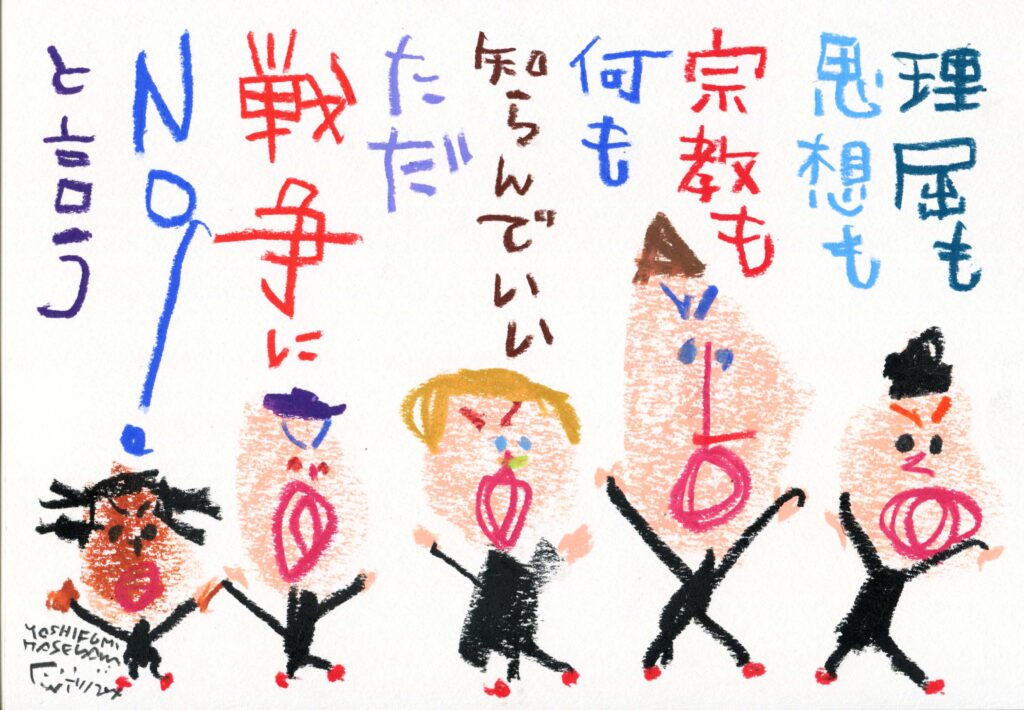

『ぼくがラーメンたべてるとき』などユーモラスな絵本で知られる長谷川義史さんは、イラストとともにメッセージを寄せました。

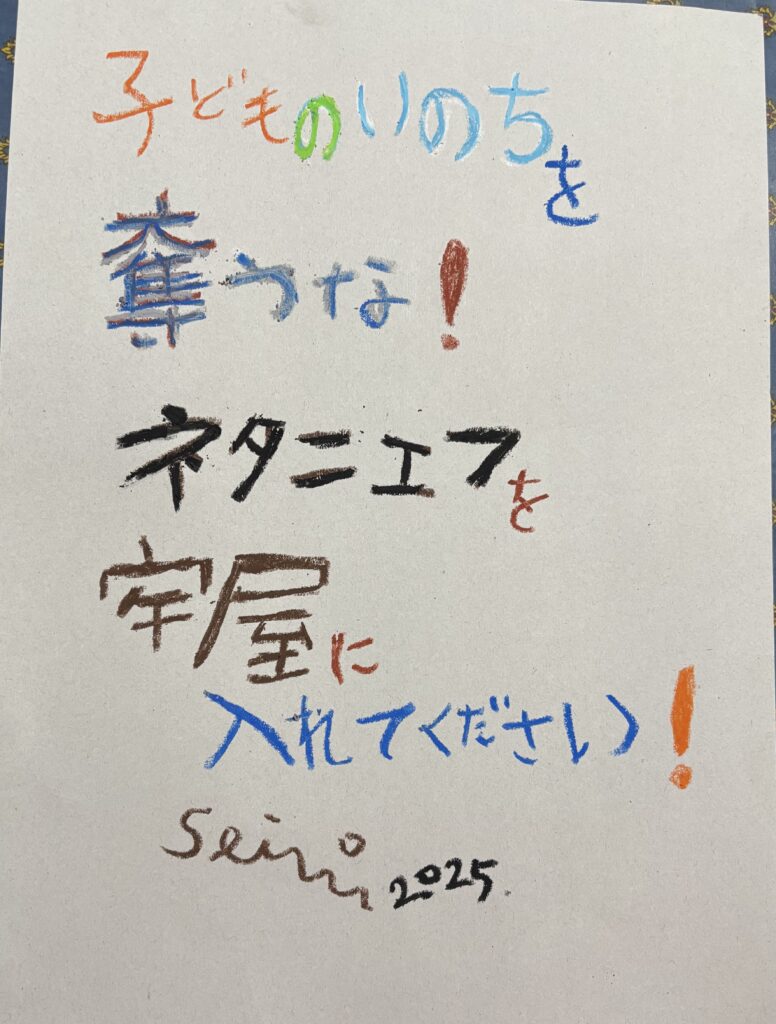

『とべバッタ』など多数の絵本を手掛けた田島征三さんは、ガザの子どもたちに思いをはせてこう描いています。

「おまえうまそうだな」をはじめとする「ティラノサウルス」シリーズで知られる宮西達也さんは、こんなメッセージを寄せました。

戦争体験者である児童文学作家の角野栄子さんは「8月15日の空は青かった。澄み切って本当に明るかった。その日から始まった自由。自由に生きていいのだと10歳の私にもその喜びはわかった」とメッセージをつづりました。

「もったいないばあさん」シリーズで知られる作家の真珠まりこさんは「経験することでしか学べないことがあります。戦争で大切な人やものを失った人たちは、平和な日々の有難さを学ばれたのだと思います。けれども経験していない私たちも本を読むことで、心で体験し、学びを得ることができます。だからこそ本を読んでほしいのです(略)」と書きました。

本を通じて「もし戦争になったら」という想像力を

クレヨンハウスでは毎年夏にこうした企画をしているものの、今年は例年になく大規模になったといいます。売り場担当の鏡鉄平さんは「戦争体験者に、実際に話を聞けるのは80年がギリギリのタイミング。今年がターニングポイントになるのでは、と担当者で話し合った結果です。作家さんたちも心よく協力してくださいました」と説明します。鏡さんは「戦争はある日突然始まるのではなく、じわじわと近づいてくるもの。今も戦前に向かっているかもしれません。本を通じて『もし戦争になったら』という想像力を働かせてほしい。スマホやパソコンで自分にとって気持ちのいい情報を得るばかりではなく、普段目にしているのとは違うもの、いろいろな視点に触れるために本屋に足を運んでほしい」と呼び掛けています。

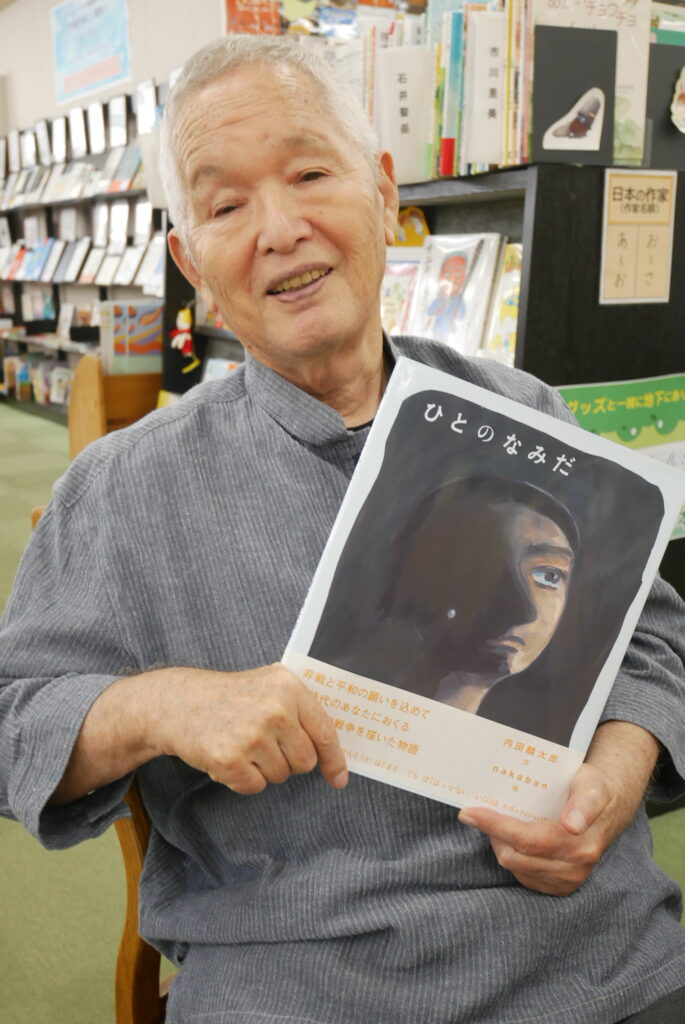

「ひとのなみだ」に込めた思い――内田麟太郎さんインタビュー

内田麟太郎さんは、戦後80年の企画展にこのようなメッセージを寄せました。

「ひとのなみだ」あらすじ

大統領が叫び、今まさに戦争が始まろうとしている。その様子がスクリーンに映し出されるが、「ぼく」は戦争に行かない。行くのはロボットの兵隊だ。ロボットはためらうことなく敵を倒していき、倒した敵の数がテレビから流れてくる。ロボットが戦っている間、ぼくたちはゲーム機で遊び続けた。ロボットが何をしているのか、本当は知っていたけれど、知らないふりで。間もなく自分の国が大勝利をおさめようとしていたその時、突然テレビに戦場が映る。そこに見えたものとは——。

——ナンセンスやユーモアあふれる作品を多数手掛けてきた内田さんが今、非戦の絵本を書いたのはなぜでしょうか?

私は4歳で敗戦だから、戦争の記憶、一切ないんですよ。蛍とあひると桑の実と。すごく楽しい記憶しかない。これを戦争体験というわけにはいかないです。その戦争を知らない私たちだって「戦争を望んでいない」っていうのを書かないといけない、というのは、ずっと私の宿題だった。

私たちの世代は直接戦争を知らないから、調べて書くんですよ。沖縄を調べる、広島を調べる、長崎を調べる、東京大空襲を調べる。でもそうじゃないんじゃないか。調べることがいけないとは言わないけど、調べないで書いた絵本、っていうのをそろそろ書かなきゃいけない。戦争を知らない世代だけれど、戦争は嫌だって意識がないのか、って言われたら、ベトナム戦争の頃はもう大人になっていて知っているわけです。現在の戦争も知っている。だとしたら、今の戦争をかいて、今の世代の人たちと共有できるような本を書かなきゃいけないんじゃないか、と感じていたんですよね。そうしないと、過去の戦争体験者たちと今を生きる私たちの間に橋がかからないんじゃないかなと。

戦争は嫌、という感性を育てることが大切

――「だいとうりょうが さけぶ/せんそうがはじまる/でも ぼくは いかない/いくのは ロボットのへいたい」で始まる『ひとのなみだ』は、平和を願う絵本である、と書かれていますね。

平和の絵本には「平和を願っている絵本」と、「平和を願う絵本」っていうのがあると思うんですよ。平和を願っている絵本とは、『ぐるんぱのようちえん』(作・西内ミナミ、絵・堀内誠一、福音館書店)や『私のワンピース』(絵・文にしまきかやこ、こぐま社)のような本。平和についてひとことも語っていないけれど、昔から私たちが絵本として楽しんで、私たちの感性、子どもたちの感性を築いてきた。

戦争を防ぐ時に一番基本になるのは「こういうのって嫌だなあ」って感情だと思うんです。「嫌だなぁ」っていう感性をしっかり育てている本が「平和を願っている絵本」で、そういう感性を持っている子は、排外主義みたいなものに対し、「なんとなくおかしい」と感じることができるはずなんですね。それは、長新太さん(絵本作家、1927~2005年)や角野栄子さんら先輩たちがずっと作ってきてくれた。

私が書いたのは、平和を「願う」絵本なんです。戦争や平和をテーマにした絵本。こちらは第二義的な本です。「テーマ」のある本ばかりで育つと、テーマがころっと裏返ったとき「この戦争は正義のための戦争なんだから」って戦争も受け入れちゃいますよね。本当に大事なのは、柔らかい、ユーモアがある「平和を願っている絵本」です。しかし、世界情勢や日本の状況とかいろんなことがあって、今「平和を願う絵本」を書く。平和を願う本は、今年多く出たと思いますね。それはやっぱり、ロシアがウクライナに軍事進攻したとか状況に促されるものがあったんだろうと思うんですね。

「岸壁の母」とか「長崎の鐘」という歌が国民の圧倒的支持を受けて、歌われたり聞かれたりしていた時代があった。そのことは気づく、気づかないにかかわらず、日本の核武装や憲法9条を変えることを止めていたと思うんですね。戦争は嫌だと思っていたわけでしょう? でもそういう人のほとんどは亡くなってしまっている。社会から「戦争は嫌だ」って感情がなくなっていると思います。

——反戦平和への思いは、お父様(詩人の内田博氏)の影響も大きいそうですね。

親父はプロレタリア文学(※1)から出発していたので(その思想性から)戦争中に特高警察に追われたりして苦労していたようです。一番大切な詩の仲間は懲罰的に軍に召集されて危険なところに送られ戦死しています。親父も召集されて福岡・久留米の部隊に配属されましたが、部隊の上官に親父の詩のファンがいたそうで、上官の計らいもあって、なんとか生き延びました。

地元の福岡県大牟田市は三池炭鉱のある炭鉱町。戦時中は米軍の標的になり、激しく攻撃されました。戦後、親父は仲間たちと「大牟田の空襲を記録する会」というのを立ち上げましたが、すごく反省があったようで。第二次世界大戦を防げなかったのは、なんだかんだ言っても自分たちの負けだって。負けた原因は何だろうと考えた時、運動が(思想的に)左的過ぎたんじゃないか、って。みんなの幅広い平和運動がない限りは、戦争を防げないんだ、っていう思いがあったようです。

戦時中、日本の詩人のほとんどが戦争協力詩を書いているんですね。北原白秋や高村光太郎も。でも反戦詩はなかった。私も高校生のころから詩を書き始めたんだけど、戦争協力詩を書かないためにはどうしたらよいのかと悩みました。でも「自分だけは絶対書かない」というのは思い上がりで、状況が戦争に向かっているときに自分だけ反戦詩を書くのは不可能なんだと。戦争協力的なものを書かないとしたら、反戦とか平和とかいろんな運動と共同して、そういう背景がないと無理なんだと分かりました。

もし親父が生きていて、『ひとのなみだ』の本を渡すことができたら、少しは喜んだかもしれませんね。「ほー」って。親父はやっぱり戦争嫌いでしたから。

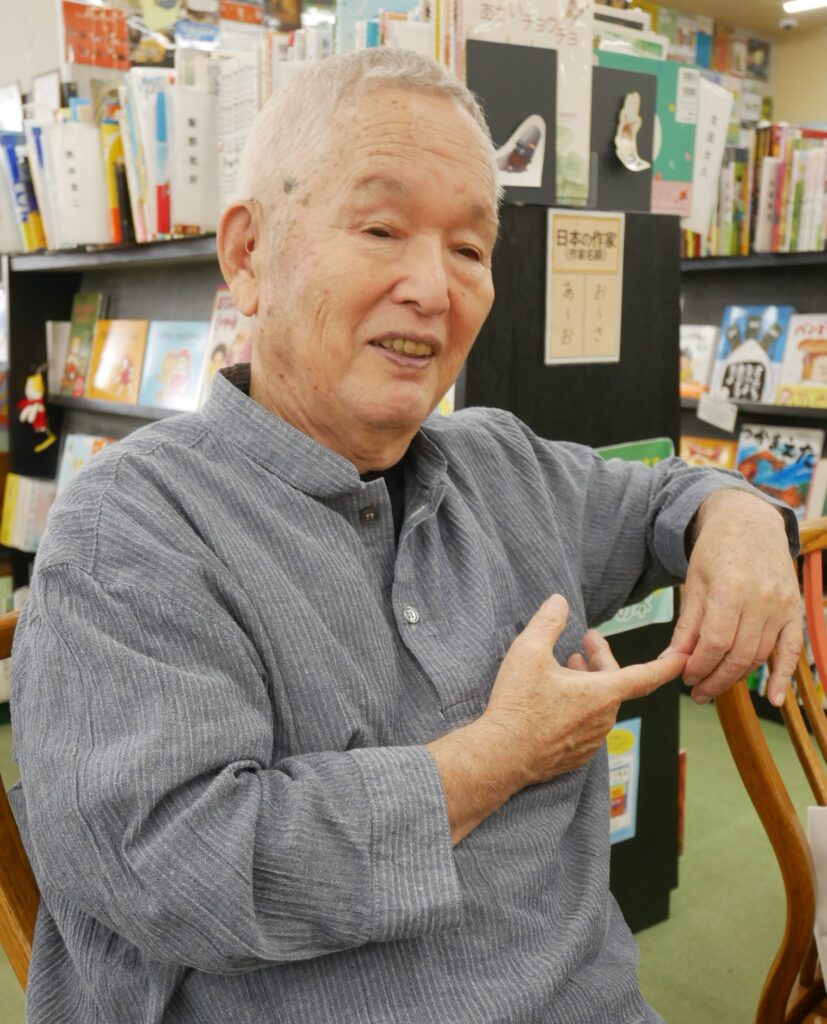

敵・味方ではなく「ひと」であり続けるために

——本のあとがきに「戦争は人間を敵か味方かに単純化してしまう。それが戦争だ」と書かれています。

「敵か味方か」というのを超えることが一番大事だって気がするんですね。「敵だ」っていうと、その人間の持つ姿が消えちゃうんじゃないか。あなたはあなた。あなたの持っていた人間としての豊かさが、ただ兵器を持った攻めてくる一兵隊になっちゃって、それはもう名前もなんにもない。その人の夢も、気分もなんにもない。プーチン大統領なんかは、何十万人死んでも人として想像してないから、痛みも感じてないんじゃないですかね。

敵っていうのは必ず国が作る。そこを越えていかなきゃいけない。侵略された側も「敵」って思っているんだけど、根底には敵じゃなくて人なんだ、ということがないと、戦争を終わらせるってことはできない。これ以上の命が失われるよりは、この方を選択しようとか、そういうことだと思うから。やっぱり根底には「ひと」がいないと。

——『ひとのなみだ』は、昨年1年間、国内で出版された絵本の中で、特に優れたものに贈られる第30回日本絵本賞を受賞しました。

nakabanさんが描いた絵を初めてみた時、絵本の絵を超えている、すごいと驚いた。絵本作家の荒井良二さんも「昨年出た本で一番いい」と、とてもほめてくれました。審査員にも伝わったんでしょう。

ただ、絵本として私自身は『そらいろ男爵』(文ジル・ボム、絵ティエリー・デデュー、訳中島さおり、主婦の友社※2)みたいに、ユーモアとおとぼけで、おおらかに非戦を書きたいと思っていました。けれど書けなくて、シリアスなものになった。物書きとしてはちょっと負けちゃった。真面目なだけじゃだめだよね。ユーモアのあるものではないと子どもたちには読んでもらえない。いつか『そらいろ男爵』みたいなものを書きたい。いつかと言っても、もう84だけどね。

内田麟太郎(うちだ・りんたろう) 1941年福岡県大牟田市生まれ。絵本作家、詩人。ナンセンス絵本の大家、長新太さんと組んだデビュー作『さかさまライオン』(童心社)で絵本にっぽん賞、『うそつきのつき』(文渓堂)で小学館児童出版文化賞、『がたごと がたごと』(童心社)で日本絵本賞を受賞。読み物、詩集など作品多数。主な作品に『おれたち、ともだち!』シリーズ(偕成社)、『かあさんのこころ』(佼成出版社)、『とってもいいこと』(クレヨンハウス)。詩集に『きんじょのきんぎょ』(理論社)、『ぼくたちはなく』(PHP研究所)、『詩303P』(303BOOKS)など

※1 労働者の解放を掲げる社会主義や共産主義思想を背景に、資本主義社会の矛盾を批判し、平等な社会を目指した文学運動

※2 2014年に、第1次世界大戦開戦から100年になるのを記念してフランスで刊行され、サン=テグジュペリ賞(絵本部門)を受賞した絵本。青い空と読書が大好きな男が、ユニークな方法で戦争をやめさせるお話。